文化がせまってくる1週間

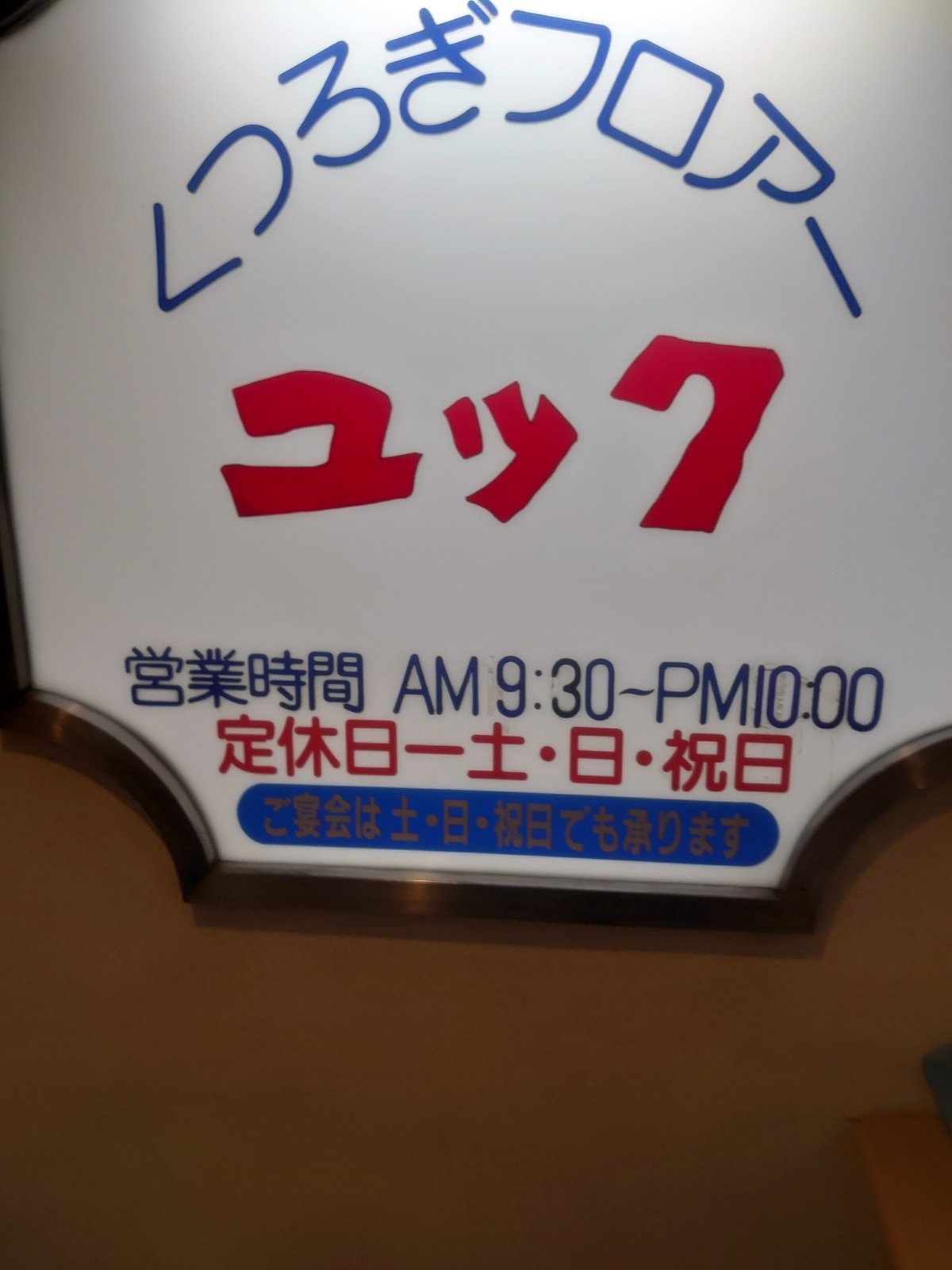

昨日(10月13日)は、北海道文化の礎を築いてきた方々の宴に招かれた。場所は「くつろぎフロアー ユック」。店内には「since 1964」の文字が。「東京オリンピックの年ですね」と思わず店主に声をかけた。

川柳や彫刻、短歌の大家の方々を前に、ビールで乾杯。場が少しずつ温まってくると、いつの間にか、彼らの激論が始まっていた。それは、まるで演劇を観ているようだった。

「日常、つまりは毎日の繰り返しから生まれてくるのが文化なんだ」

「いや、それも上から目線だよ」

80代の激論に圧倒された。それは、思わず「君たちはどういきるか」の宮﨑駿やhomeportの原点である「観光創造専攻(「homeport(1)これまで」)」を創設した石森秀三先生を彷彿とさせた。その話を真摯に聞いていた文化団体を取りまとめる事務局の長は、「演じること」について突如語り始めた。彼女は、小さい頃から芝居(演じること)が好きで、親からは、泣いたり怒ったりしても「それは芝居だろ」と言われることが度々あったという。しかし、彼女は言う。

「社会の中で偽って演じている人の方がよほど嘘っぽい。私はいつも真剣に演じている。」

確かに、私は(わたしたち)どんな場面でも真剣に演じられていないのかもしれない。イオンモール桑園で、たまゆらの湯で、これまでの職場で。どこかで真剣に演じる領域を裏側(バックヤード)に残しているつもりで、現実をやり過ごしている。その繰り返しで、いつの間にか裏領域は喪失し、現実の自動機械となっていく。その自動機械にならないために、これまで、表領域で無理をして「肩が凝っていた」のだろうし、文字通り「体調不良」だったのだろう。

だけれど、この宴会で、肩が凝ってでも現実に順応しなくてよかったと思った。80代の酒豪っぷりについていけず、家に帰ったら頭がかち割れるほど痛かったが、それでもよかった。さりげなく席を離れて、キッチンの手前にあるカウンターの水を汲みに行くと、店主の方が、「ちょっと待て、冷たい水入れてやるよ」と、氷を入れた水をつくってくれた。店主のやさしさに泣けた。ユックのピザはチーズが溢れ出ていて最高に美味かった。

時を遡り、10月10日は久しぶりの鍼灸へ。私が通う「行きつけ」の鍼灸院はJR平和駅から徒歩10分程の距離である。その鍼灸院は、山形県長井市と札幌の往復生活で体調を崩していたとき、「地元」、つまりはhomeportという表現の着想が生まれた場所でもある(「研究の背景」)。治療中に話題になったのはhomeportで執筆中の「定山渓ビューホテルを巡る一考察」シリーズ。1980年代半ば~1990年代にかけて、高度経済成長の幻想が残っていた時代、あの当時を生きた人にとってビューホテルはある種の「地元」だったのではないかという趣旨の話を、自分のこれまでの来歴や、今年の9月にビューホテルに宿泊した経験をもとに執筆している。

鍼灸院の先生は、幼少期、毎年年末年始を定山渓ビューホテルで過ごしていたという。その話をしながら、治療を受けているまさにその最中「あのときの地元」が漂ってきた。先生は記事について、「あのときは言葉にならなかった思い、何だか不思議な感覚だけど、毎年通うことで地元的なものをどこかで感じたていたのかもしれない。それを言語化してくれたような気がした」と感想を語ってくれた。

心底体調が悪いとき、話しかける気力もないし、身体の治療に専念した方がいいという思いもあるから、治療中は自分からはあまり話しかけない。先生もそれを察して、鍼を「置く」時間は、一旦治療する個室から退室する。そこには何もない時間が流れ、それはそれで心地よい時間であり、BGMで流れているラジオに耳を傾けたりする。

一方、体調がいいときは自分から話しかけて、その対話にグルーヴが出てきたら、先生もそれを察知して、置鍼の時間も個室に留まり話を聞き続けてくれる。これは私の話を「傾聴」してくれている時間である(鷲田清一(1999)『聴くことの力ー臨床哲学試論』)。私はうつ伏せで目を閉じているから、実際のところは分からないが、声は「下から」聞こえてくるので、おそらく身体を少し折り曲げて、かがんだ状態で聞いてくれているのだと思う。それが安心感を与え、自ずと話を続けることに繋がっている。今回は気がついたら治療中、ほとんど喋っていたが、疲れることはなかった。それどころか、終盤には身体がぽかぽかしていた。このとき、私は「真剣に演じていた」のかもしれない。そこには嘘偽りがなかったし、演じていたのに、身体はどんどん解放されていった。

その前日(10月9日)、おおさわくんがhomeportを訪ねてきた。おおさわくんとは、数年前、彼の指導教官が主催するオンラインゼミに参加した際、一度だけ画面越しに会っただけで、今回が初対面だった。画面越しの出会いでは、博論の下書きとなるメモがいい意味で混沌としていて、おおさわくんの迫力ある表情と相まって、私に強烈な印象を与えた。その感想をSNSで送ったのを契機に、たまにSNS上でやり取りを続けており、今回おおさわくんが札幌に来る機会に、声をかけてくれた。私は待ち合わせ場所として、北大植物園そばの「Cafe倫敦館」を指定した。

現れたおおさわくんは、画面で見るよりも若い印象で、精悍な顔つきだった。話を聞くと、北大理学部の地球惑星科学科出身で「なるほど、あのコミュニティには独特な雰囲気があるな」と改めて勝手に思ってしまった。おおさわくんは、熟議民主主義と市民科学の「あいだ」にある領域、あるいは市民科学の枠にも収まらない、市井の人びと、流人が紡いできた創作活動としての研究やその活動の意味について、八丈島出身の自身の経験も含めて研究しているとのことだった。それは、homeportの活動の根幹とも響き合うものである。

おおさわくんは、自らの研究への衝動が生まれた背景について、地元の八丈島の一場面(観光ガイドブックで切り取られた場面ではなくて、個人の身体が、そのとき、その場面に存在した瞬間)や、飛行機の上空から見えた「都市の科学的な夜景」の瞬間にあるのではないかと語ってくれた。これは8月に来札してくれた田中伸之輔さんとの対談でキーワードになった「デモテープ」を彷彿とさせる(「出品と対談:自分の"地元"を物語る旅」)。デモテープは常に立ち還る場所であり、現在と地続きの原点、つまり、地元である。北海学園の授業で受講生が母校は「戻りたくても戻れない場所」と言っていたが、母校は現在に引き連れていくものではないか。それがhomeport(母校・母港)である。

おおさわくんと話していて「肩のこらなかった」私は、その場で、田中さんと3人で読書会が始まれば面白そうだなと思った。手始めに読む本は、当日の会話で話題に出した『常磐線中心主義(ジョーバンセントリズム)』(五十嵐泰正・開沼博責任編集、2015年、河出書房新社)がいいかもしれない。そんな1週間を過ごして、この後、北海学園の「観光経済論」の舞台へ向かいます。(担当:山崎)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?