私から、私たちへ|#01 海士町

ハンズオン・ラーニングを頑張る学生を応援する「HoL-CLE(ほるくる)」です!🌎

*ハンズオン・インターンシップ(HoIS)の総集編の記事を出したので、今回は、もととなる記事を紹介していきます。

(総集編のあとに、もとの記事を出すんかい!と、編者も思っています。)

さて、HoIS特集の第一弾は…

海士町でHoISに挑戦した「しゅーと」(当時大学2年生)!

さっそく、海士町での学びを聞いていきましょう!

総集編は、以下のリンクから!

*ハンズオン・インターンシップ(HoIS)

6週間にわたって取り組む、ハンズオン・ラーニング型のインターンシップです。事前に受入先に対する理解と探究を進め、プロジェクト案を練り上げます。インターンシップ本番では日々の業務に携わりながら、「自ら」のプロジェクトに取り組みます。

※北海道から沖縄まで全国各地の企業・団体で実施

驚きの連続!海士町での暮らし!

島根県の隠岐諸島にある海士町。

大阪生まれ大阪育ちのしゅーとは、なぜ海士町という遠く離れた島に行こうと思ったのでしょうか?

「せっかく挑戦するのなら、遠くに行きたい!と思ったからです。

もともとハンズオン・ラーニング・プログラム(HoLP)の社会探究入門という科目を履修していて、インターンシップもあるけど、行かない?と誘われたことがきっかけでした。

1か月半も現地実習の期間があるのであれば、遠くへ行こう!ということで海士町を選びました。」

なんとも大胆な理由で、しゅーとのキャラクターがあらわれているな、と思います。

そんなしゅーとは、海士町での最初の一週間がとても長く感じたそうです。

「親元を離れて暮らすということが初めてだったので、1か月半暮らしていけるのか心配でした。行きのフェリーでは、少しホームシックに…。笑

海士町での滞在期間中は、島留学をしている同世代のメンバーとのシェアハウス生活でした。

すでに関係ができている3人が住んでいるシェアハウスに入るのはとても緊張していましたが、お好み焼きをふるまってなかよくなりました!」

不安と緊張が嘘かのように、海士町で過ごす時間の中でたくさんの人と仲良くなったそうです✨

離島日には、紙テープで見送ってもらったとか…!

滞在中は、海士町の玄関口である菱浦港の2階にあるお店「船渡来流亭(セントラル亭)」に入り浸っていたみたいです。

船渡来流亭で「しゅうくん見たよ!」と言われる日々を過ごしたという…。

そんな噂が兵庫まで届くとは、かなり入り浸っていたことがわかります…!

※ハンズオンでは「しゅーと」と呼ばれていますが、海士町では「しゅうくん」と呼ばれていたそう。

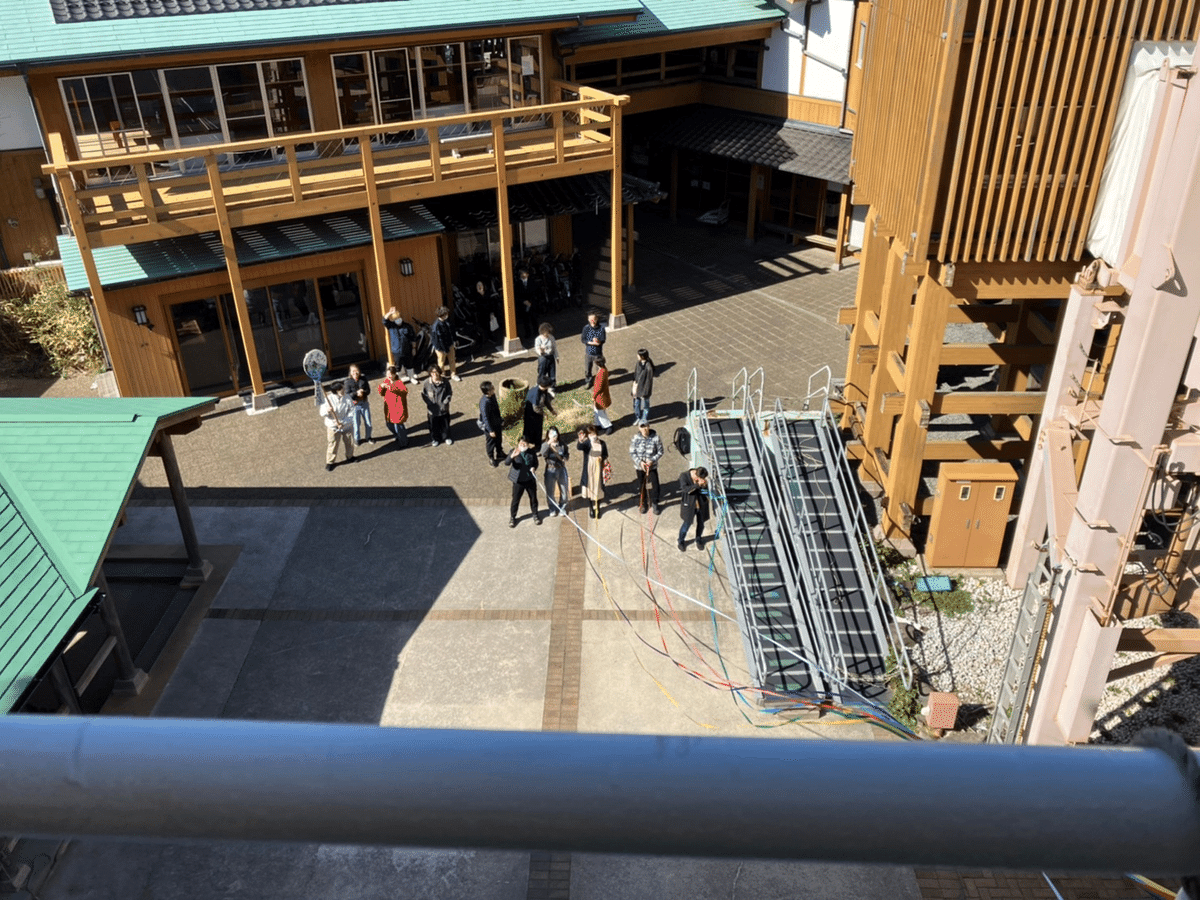

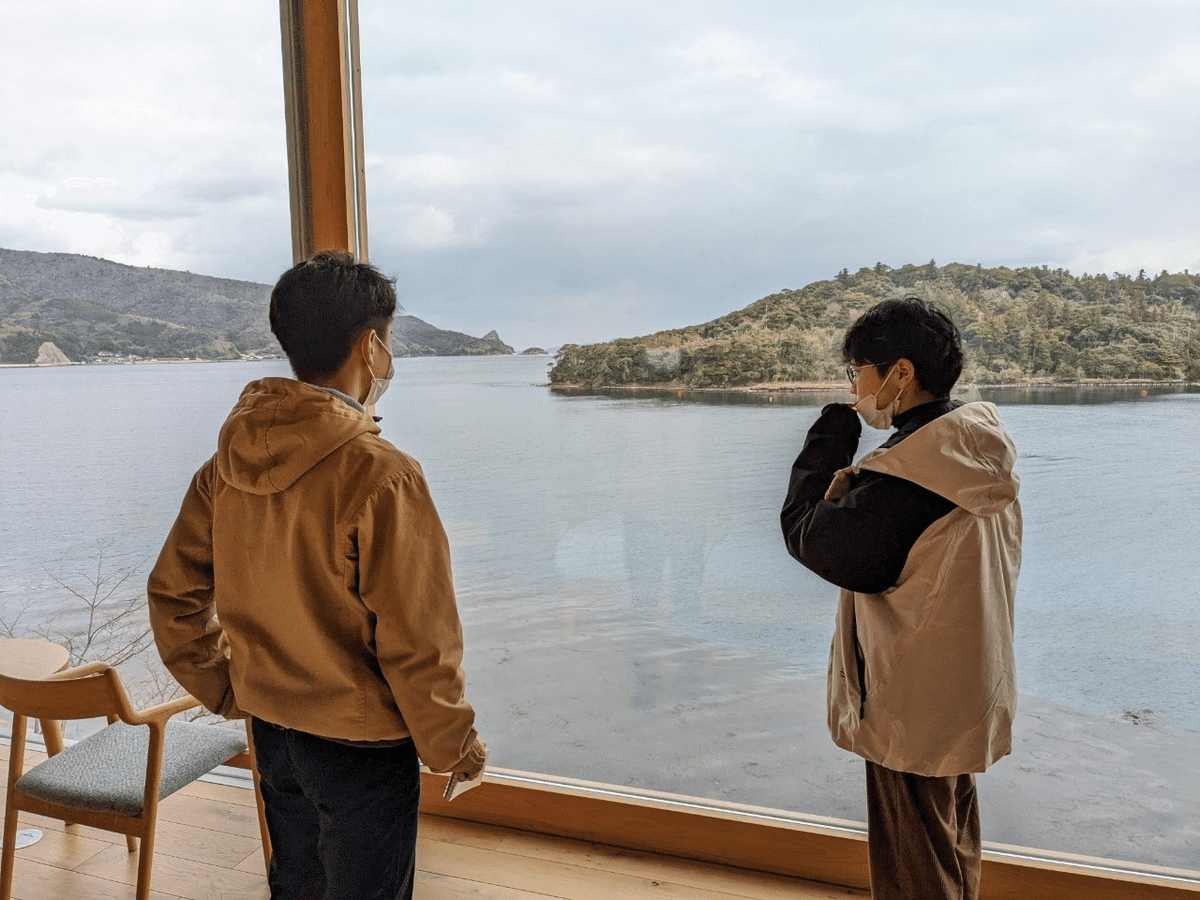

【Entô】地球に、ぽつん

しゅーとが選んだ受入先は、株式会社海士のEntôという「泊まれる」拠点施設です。

Entôから見ることのできる景色からは、ジオを、地球を感じることができます🌎

「旅をきっかけに、豊かさを巡らせる」をコンセプトに、島根県隠岐諸島にある海士町で地域の豊かさを伝える地域観光プロデュース事業を行っている。ユネスコ世界ジオパークの「泊まれる」拠点施設Entôをはじめとし、地域視察・取材のアテンドやプラン開発、サウナやグランピングを組み合わせた新しい形の観光を創っている。

note:https://note.com/amainc/

「泊まれる」と聞くと、「ホテル」を想像するかもしれませんが、Entôは「ホテル」ではありません。あくまで「泊まれる拠点施設」です。

「最初、INDEX(受入先紹介文/受入先・コーディネーターによって作成される)を読んだとき、ホテルのプロジェクトを考えればいいんだ!と思っていました。

よくよく読んでみると、「泊まれる拠点施設」と書いてあり、どこにも「ホテル」という言葉は使われていませんでした。

海士町の玄関口として、拠点としてのEntôが目指すべき姿は何なのか…。

ただプロジェクトを考えたらいいわけではなく、目指すべき姿を考え、その中で問うべき問いを考えながらプロジェクトを考えていくこと。

自分がしたいことをするだけでは、1か月半を自分勝手に過ごすことになります。

海士町にとって、㈱海士にとって、Entôにとって、自分のプロジェクトにはどんな意味があるのかを語れるようになるのが難しかったです。」

ついつい「ホテル」といいたくなるEntôですが、海士町の玄関口であり、拠点でもあるEntôを、海士町に行く前からポイントにしていたみたいですね!

そんなEntôで、実際にはどんなことをしていたのでしょうか?

「実際に、クリンネスに携わらせてもらいました。

髪の毛一本残してはいけない…ということは当たり前かもしれませんが、実際にやってみると、とても難しかったです。

Entô内でどんなことをしているのかに触れることで、受入先の理解を深めることができたと思います。

INDEXをしっかり読み込んで行ったものの、実際に業務に携わると驚きの連続でした。」

業務に携わることを通して、受入先の理解を深めていく。

理解を深めながら、改めて目指すべき企業像を考えていく。

このプロセスを繰り返しながら、自分のプロジェクトを、受入先や地域の方を含めて「私たち」のプロジェクトにしていったことがうかがえます。

私から、私たちへ-HoISを終えて

しゅーとには、海士町で考えたことを語ってもらいました。

「海士町では、イベントを島全体で共有できるようなプラットフォームをつくることをプロジェクトにして、頑張りました。

業務に携わる一方で、貸してもらった自転車で島をぐるぐるまわって、たくさんの人に話を聞きながら、情報収集をしました。

HoISにエントリーしてから、ずっと「自分勝手でないプロジェクトって何なのだろうか」と考えていました。

自分のしたいこと、したらいいと思っていることと、受入先でできること、してほしいことが違えば、「自分勝手な1か月半」を過ごすことになります。

海士町でたくさんお世話になっている中で、そんな1か月半を過ごすのだけは嫌でした。

プロジェクトが完璧だったとは言えませんが、海士町や受入先にとっていいものを残すことができたのではないかと思っていますし、なにより一緒に「目指すべき姿」を考えた時間が大事なのではないかと思っています。

海士町は離島で、土地的デメリットが多く、たくさんの「ない」ものがあります。

ないものはないですが、大切なものはすべてここ(海士町)にあります。

そんな海士町で、HoISに挑戦できて、とても楽しく、学びのある時間を過ごすことができました!」

ハンズオンを頑張る学生へ

しゅーとのHoISでの学び、いかがだったでしょうか?

HoISでは「プロジェクト」を考えていきますが、プロジェクトを達成することが目的ではありません。

どれだけすごいプロジェクトを達成したとしても、そのプロジェクトが「自分勝手」なものであれば、受入先や地域にとっては負担になります。

プロジェクトの達成度ではなく、「考える過程」そのものに意味があるのがHoISの特徴です。

一味違うハンズオン型のインターンシップ、ぜひ挑戦してみてください!

【HoL-CLE(ほるくる)】

ハンズオン・ラーニングを頑張る学生を応援するOBOGで運営しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?