145.子供の養育について、親にはどんな責任と心構えが必要ですか? 「続・信仰問答」#17

はじめに

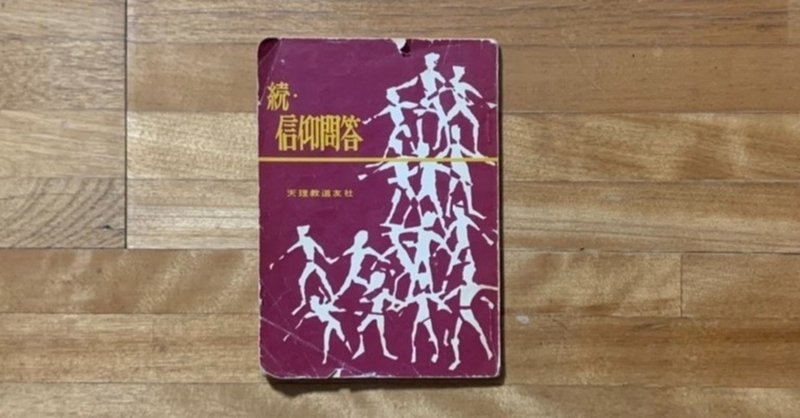

僕の家に眠っていた「続・信仰問答」という本は、天理教に関する疑問を、Q &Aで答える方式の本で、昭和37年に発売された本です。

この本に出で来る質問は、約60年経った現代でも、天理教信仰者を怯ませる「エグい質問」が詰まっています。

このシリーズでは、本に載っている質問と回答を取り上げ、そこから考えられる僕の意見を書いていきたいと思います。

前回の記事はこちら

Q子供の養育について、親にはどんな責任と心構えが必要ですか?

親の目から見ますと、子供は自分の子供であるように見えますが、より根本的には、親神様から与えられ、親神様の子供をおあずかりしているのでありますから、その喜びと責任を自覚して育ててゆくことが肝心です。我が子であるから、親の思いのままに、どうしてもよいのだというような親本意の考え方・在り方は、不幸になるもとであります。

親神様によって生み出された子とさとるとき、親は、子供を親神様の思召に添うような人間に育てるという気持ちで養育にあたることがのぞましことになります。親神様の思召は、親と子が喜びの生活をし、子供は親に孝行するような人間になることであります。親孝行できる子供は幸福であり、親不孝な子供は不幸であります、そこで親は、子供に親孝行させようと考えて育てるのではなく、親孝行できるような、すなわち親神様の思召を知り、思召に添う生き方ができるような人間に育てるようつとめたいものです。

「そのものからわかりてくれ」という御言葉もあります。親がまず親神様の思召をさとり、その思召に添って生きてゆくことが、親と子がおさまってゆくもととなります。

「おやといふ、こどもといふ、こども十分さしておやがたのむ。こがせいじんしておやがたいせつ、たのしみと〳〵といふ、世上治まりの理」(明治28年11月14日)

今年の2月に親となった僕からすれば、ドンピシャな質問と回答になっています。

根本的には、親神様の子供をお預かりしている

「より根本的には、親神様から与えられ、親神様の子供をおあずかりしているのでありますから」

これは世界中の人間は皆兄弟であり、親神様の子供であることを言っておられます。

目に見える次元からすると分かりにくいですが、魂の次元で考えると分かりやすいと思います。

高山に くらしているも たにそこに

くらしているも をなしたまひい 13-45

このように、おふでさきでは、どんな人であっても皆同じ魂だと言われています。

また、親神様と人間の関係はブドウの房をイメージすると分かりやすいです。

「穂軸を親神様」「ブドウの実を魂」に例えると、ブドウの実は1つ1つが茎である穂軸に1つ1つ繋がっているように、我々の魂は、このブドウの穂軸と実の関係のように、1人1人が親神様と直接繋がっています。

親神様の思召に添うような人間に育てる

本文にでてくる

親神様の思召は、親と子が喜びの生活をし、子供は親に孝行するような人間になることであります。

この部分は中々引っかかる方も多いのではないかと思います。

そこで、稿本教祖殿逸話編の中から、親孝行に関するものをピックアップしたいと思います。

16.子供が親のために

「救からんものを、なんでもと言うて、子供が、親のために運ぶ心、これ真実やがな。真実なら神が受け取る。」

62.これより東

「よう帰って来たなあ。直ぐに救けて下さるで。あんたのなあ、親孝行に免じて救けて下さるで。」

75.これが天理や

「何もビックリすることはないで。子供の方から力を入れて来たら、親も力を入れてやらにゃならん。これが天理や。分かりましたか。」

104.信心はな

「神さんの信心はな、神さんを、産んでくれた親と同んなじように思いなはれや。そしたら、ほんまの信心が出来ますで。」

157.ええ手やなあ

「親に孝行は、銭金要らん。とかく、按摩で堪能させ。」

この中で特に注目したいのは、「104.信心はな」に出てくる、

「神さんの信心はな、神さんを、産んでくれた親と同んなじように思いなはれや」

です。

このお言葉は、子供が親孝行することが前提のお言葉になっていると思います。

もし、「親孝行なんて別にしてもしなくてもどっちでも良い」というスタンスでしたら、神様の信心も別にどっちでも良いというスタンスになってしまします。

また「62.これより東」にて、

「親孝行に免じて救けて下さるで」

というお言葉もあるように、親孝行をすることが親神様の思召に適うことであったことは確実そうです。

しかし、本文に

子供に親孝行させようと考えて育てるのではなく、親孝行できるような、すなわち親神様の思召を知り、思召に添う生き方ができるような人間に育てるようつとめたいものです。

このようにあるように、「親孝行をさせる」という考え方はNGです。

そのもの(親)からわかりてくれ

ではどのように子供を養育していくべきかと言いますと、

親がまず親神様の思召をさとり、その思召に添って生きてゆくことが、親と子がおさまってゆくもととなります。

このように本文に書いてあります。

そこで、「親神様の思召に適う親の通り方」について、こちらも稿本教祖伝逸話編からピックアップしていきたいと思います。

(親心に関するものは全て、親として手本となる雛形なのですが、それら全てを拾い集めてくると量が膨大になるので、いくつかに厳選してます)

143.子供可愛い

「一年経ったら一年の理、二年経ったら二年の理、三年経てば親となる。親となれば、子供が可愛い。なんでもどうでも子供を可愛がってやってくれ。子供を憎むようではいかん。」

160.柿選び

「ほんに成る程。教祖もお選びになるが、教祖のお選びになるのは、我々人間どもの選ぶのとは違って、一番悪いのをお選りになる。これが教祖の親心や。子供にはうまそうなのを後に残して、これを食べさしてやりたい、という、これが本当に教祖の親心や。」

161.子供の楽しむのを

「オキクさん、そんな事、する事要らんのやで。親は、何んにも小さい子供を苦しめたいことはないねで。この神様は、可愛い子供の苦しむのを見てお喜びになるのやないねで。もう、そんな事する事要らんのやで。子供が楽しむのを見てこそ、神は喜ぶのや。」

172.前生のさんげ

「それは前生のいんねんや。この子がするのやない。親が前生にして置いたのや。」

と、仰せられた。それで、親が、心からさんげしたところ、鮮やかな御守護を頂いた

196.子供の成人

「分からん子供が分からんのやない。親の教が届かんのや。親の教が、隅々まで届いたなら、子供の成人が分かるであろ。」

これらを読んで思うことは、

「親は子供を可愛がり、子供が喜ぶ姿を見て喜ぶ」

「子供が悪いんじゃない、親が悪い」

この二つが、親として押さえておくべき、大切なことだと思いました。

まとめ

このことからわかる事は、親か子供どちらかが神様の思召に添えば良いのではなく、

親は親心を持って子供を育て、子供は親孝行して親を喜ばせる。

どちらの立場からも、相手を喜ばせることが大切です。

逆に言えば、

どちらの立場に立っても、相手(親・子供)を喜ばせる気持ちを持って行動すれば良いということになります。

自分に矢印を向けることにも繋がると思いました。

おまけタイム

どーも!明日の晩御飯は焼肉なので更新出来ないかもしれない男

ほこりまみれの信仰者こーせーです!

僕の地元は神戸なのですが、皆さんは神戸に焼肉のタレの自販機があるのをご存知でしょうか?

それがこれです。

肉屋さんなのですが、焼肉のタレが美味しすぎて、いつでもタレが買えるように自販機を作ってしまったというツワモノのお店です。

明日の焼肉の為及び、個人的に頼まれたタレを買ったら全部で10本(5ℓ)の焼肉のタレを購入することになりました。

おそらく、

「昨日個人で焼肉のタレを購入した量ランキングで」

5本の指に入るのではないかと思っています。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました!

ほな!

サポートして貰えたら、そりゃめちゃくちゃ嬉しいです!