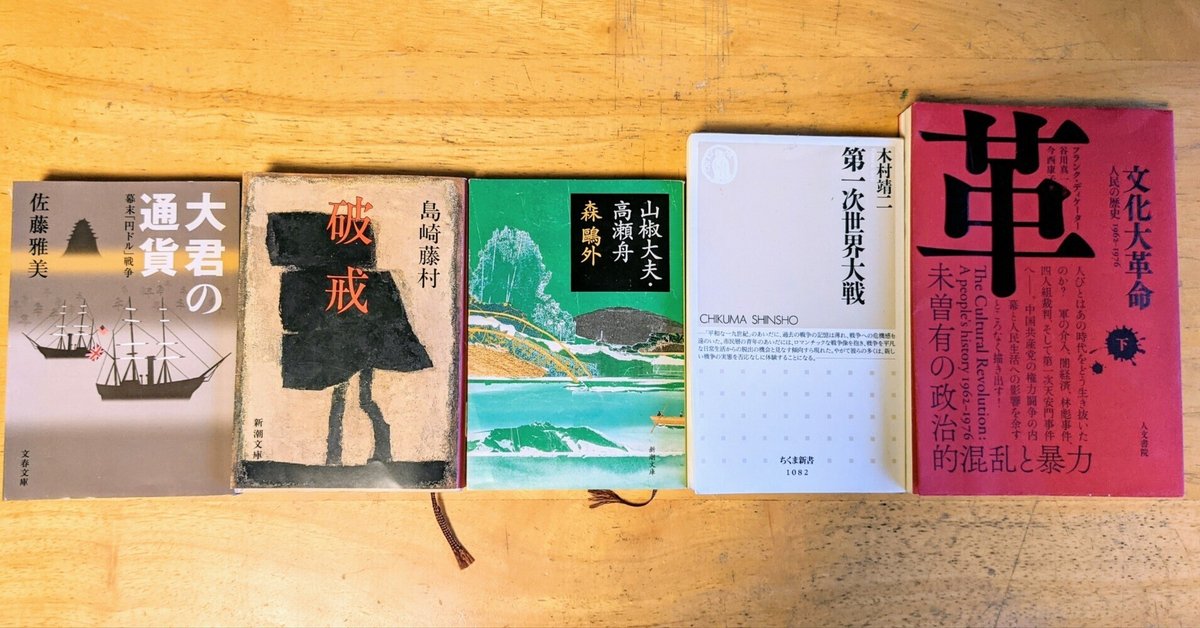

読書日記その556〜560 「第一次世界大戦」 「破戒」 「文化大革命 下」 「山椒大夫・高瀬舟」 「大君の通貨」

読書ひとこと日記その556

「第一次世界大戦」

小国の小競り合いから始まり、大国が参戦して、あれよあれよと世界大戦争へと発展したのが第一次世界大戦だ。

戦闘機、戦車、毒ガスが初めて使われた戦争で、それによって兵士だけでなく一般人も多く犠牲を出した戦争である。「総力戦」という言葉が初めて使われたのもこの戦争だ。

現代のような核の抑止力がないためか、世界中の国々がまるでスポーツの祭典のごとく簡単に戦争を始めてしまうのだ。第二次世界大戦もふくめて恐ろしい時代である。

「核兵器のある世界(現代)」と「核兵器のない世界(第一次世界大戦期)」、いったいどちらが平和な世界なのか考えさせられる。

読書ひとこと日記その557

「破戒」

部落差別を知りたくて本書を読んだ。差別はホモ・サピエンスの本能のひとつであるため、そう簡単にはなくならない。

それでも今より少しでも減らすために大事なのは本書にもあるとおり、やはり「教育」だと思う。

巻末に部落差別の歴史が詳しくつづられているのはうれしい。

読書ひとこと日記その558

「文化大革命 下」

中国の文化はすばらしいものがあるのに、中国人の民度がどうも低いのは、この文化大革命が大きく影響しているにちがいない。

なにしろボクが子どものころの中国では、文化大革命によって中国全土の学校が破壊され、教師は迫害されたのだ。つまり「教育」の崩壊である。

それによってボクより上の世代の中国人は、まともな教育をほとんど受けていないのだ。そりゃ荒れるわ。

しかしその反動か、いまの中国の若者の勉強に対する熱量や向上心は目を見張るものがある。これからの中国は侮れない。

読書ひとこと日記その559

「山椒大夫・高瀬舟」

明治の二大文豪といわれる夏目漱石と森鴎外。漱石の文章は比較的読めるのだが、鴎外の文章はなかなかむずかしい。

本書は短編集であるが、とりわけ「最後の一句」。ボクはこの表題にもなっている最後の一句の深いところでの意味がわからず、解説動画を観て初めて理解できた。

本書は読解力によほど長けてる人でないと解説サイトや解説動画は必須である。

読書ひとこと日記その560

「大君の通貨」

幕末において、日本の金が両替によって欧米に流出してしまうという、実際にあった事件の小説だ。この事件によって、幕府の蔵に保管されていた金の小判が空になってしまうのである。それがのちの幕府の弱体化をまねいたという。

このときの幕府の外交はつねに弱腰。それもそのはず。日本は江戸時代の大半で鎖国政策をおこなっていたため、外交というものをほとんどやってこなかったからだ。

そしてこの幕府弱体化が結果として明治維新へとつながる、いわば近代化へのアクセルとなったわけだから結果オーライなのか。

とはいえ、欧米のやりたい放題にやられるわけだから、どうにもシャクにさわる話である。最後に英国大使オールコックが英国大蔵省につめられ、すべての真相が暴かれるのが唯一の救いか。