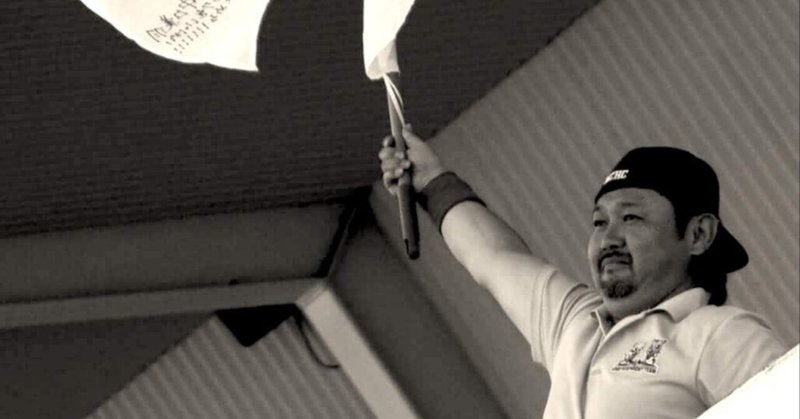

ホッケータウン インタビュー 山本 和樹 氏 山口県ホッケー協会理事 (山口県 岩国)

きっかけは、息子

2011年 第66回国民体育大会が行われました。先行して、2005年KUGAスポーツクラブが設立され、そのひとつとしてジュニアのホッケークラブ(スポーツ少年団)ができました。私には、子どもが2人いまして、当時長男がそのホッケークラブに近所の子供と一緒に体験で参加しました。小学校1年生の終わりの時です。

(私は)元々は野球をやっており、長男にも小学校3年生からは野球をやってもらいたいと思っていました。小学校3年になる前の期間、いろんなスポーツに触れる機会の1つとして、ホッケー体験会への参加を了承しました。

長男が小学校3年生になったある日、「僕はホッケーをやる。野球はやるものではなく、観るものだ」といわれました。

親としては衝撃的でした。失意のどん底です(笑)。

1週間ほど悩みましたが、息子の意志を尊重することにしました。

すぐに「うちの子どもがホッケーやりたいというので、俺は応援したいと思う。何をすれば良い?と当時の監督に聞きました。

「まずは、ホッケーを味わってください。親父のチームをつくってください。ホッケーの楽しさを自分たちで感じてください。それが応援につながります。」と言われまして、親父のチームをつくりました。私がホッケーと出逢ったきっかけです。

はい、100%、息子きっかけです。

ホッケーをやる前までは、野球がトップ・オブ・スポーツだとおもっていました。

野球ができればどんなスポーツもできると思っていました。棒状の道具を振り回すことは慣れていましたので、素人のわりには上手にできたと思っているのですが、走りながらスティックにボールに当てるのは難しかったです。野球とは全然違いました。

それから、毎週練習を重ねました。

「毎日上達を感じられる愉しいスポーツ。」というのがホッケーの魅力の1つだと思います。毎週毎週真面目にやって回数を重ねていくと、上手になっていくじゃないですか。

親父同士だけでなく、子どもと一緒に練習したりもする。自分の成長だけでなく、子どもの成長も一緒に観ることが出来る。それが愉しいし、微笑ましかったです。

長男だけでなく、次男もホッケーの魅力に惹かれた一人です。

兄が活躍している試合を観て、小学校1年生の弟が「俺は兄貴みたいになりたい。自分のプレーで感動を与える選手になりたい。ホッケーでカッコイイ姿を見せたい。野球やらない、ホッケーやる。」と決意してから今にいたるまでの約10年間、ホッケーを続けています。

おかげさまで、長男も次男も各世代の日本代表(長男はU-16、次男はU-15)に選出されています。

頭で勝利を味わえるチームスポーツ

毎日上達が感じられること以外にも、ホッケーの魅力はたくさんあります。

「チームスポーツ」であるということが大きな魅力だと思います。

私はコーチとして子どもたちを教える立場でもあるのですが、子どもたちには「頭で勝利を味わえるスポーツなんだよ」 と伝えています。技術的なことは教えられないですが、勝っている時、負けている時の時間の使い方など、戦略や戦術などの部分であれば役立てると思い教えるようにしています。

「負けている時は、1分1秒無駄にするな。勝っている時は、1秒5秒を上手に無駄にしろ。負けている時は、走ってボールを取りにいかなきゃいけない。勝っている時は走ってボールを取りにいってスタミナなくすようなことはするな。」とも伝えています。

マリーシア(ずる賢いという意味)のサッカー用語もありますが、ルール・モラル・マナーの中にあるズル賢さを1つ2つ覚えることで、すぐ実行できるじゃないですか。そういう頭のスキルはすぐに上げることができると思うので、私はその部分に注力しています。

ホッケーは、ある程度まで作戦や基礎技術さえしっかりすれば頭で勝てる可能性が十分にあるのです。

2021年にダッカでおこなわれた第6回 アジアチャンピオンズトロフィーのサムライジャパンの戦いがそれを物語っていますよね。12月19日のインドとの対戦では0対6で、その2日後の12月21日の再戦では5対3で勝利しました。

この短期間で勝つってありえないじゃないですか。この結果のように、3対0や4対0で負けていたチームに1週間後に勝つということが起こり得るスポーツなんです。

体力はあればこしたことないですが、それ以上に必要なのは「頭脳」。

チーム一丸となって頭を使うことで結果を得られやすい競技だと思います。

気持ちや集中力ということもあるかもしれませんが、やっぱり頭。

頭で勝利を味わえるチームスポーツです。

ホッケーの楽しさを知ってもらうために

2013年11月「ホッケーをメジャースポーツに」というFacebookグループをつくりました。グループをつくったきっかけは、単純に、ホッケーの楽しさを知ってほしかったからです。

子どもたちの成長も感じられる・・・頭で勝利を味わえる・・・たくさん良いところがあるスポーツなのに、全然知られていないことに勿体なさと悔しさを感じました。

最初はグループ参加者を増やすのに苦労しました。知り合いに、ずっと一通一通直接メッセージを送って誘っていました。1000人を超えてから、徐々に私たち側からアプローチする以外での参加者が増えてきました。8年経った今、グループメンバーは3000人を超えました。

情報発信で一番活躍しているのは、笹原さん。日本国内外のホッケー情報を笹原さんが一通り発信してくれる。地方にいくと、情報を探すのが大変じゃないですか。でもこのグループに入っていたら、これひとつあればホッケーの情報が手に入るようになっています。

笹原さんは情報を出す。僕は文章を出す。適材適所で情報発信を続けています。

情報発信以外の部分では「練習環境」もやっぱり大切だと感じています。

私は自分の家の庭に、リオオリンピックの芝と同じ材質の約縦5メートル横8メートルのホッケーコートをつくりました。リオオリンピック(2016年)が終わった年に貼ったのですが積水樹脂さんが「自治体と協会以外は貼りません。個人の家で貼るのは山本さんが最初で最後です。」と言われました。庭に練習場をつくってから、2人ともほぼ毎日そこでスキル練習をしてたり、スティックを触らない日はなかったとおもいます。

オランダは公園のようにホッケーコートがあると聞いたことがあります。スティックとボールさえあれば、そこでホッケーをプレイする。近所にあったらそこで(ホッケーを)できる町・場所があるのです。

田舎で、統廃合して廃校になった場所であれば、そういった場所をつくることができる可能性があるとおもっています。保育園然り、学校然り。移転にあたって跡地になった場所をどう利活用するかは地域課題でもあるので、その課題解決にホッケーが一役担えたら、どちらにとっても有価値なことになると考えています。

ホッケーがつなぐ、玖珂の親同士の絆

今は、田中孝昌監督と二人三脚で山口・岩国からホッケーを普及しています。彼も岩国玖珂町出身。甲南大学でホッケーをやっていて、2011年の山口国体きっかけで岩国に戻ってきた人間です。

岩国の人口は13.6万人。山口県の中で5番目くらいの人口。玖珂町は1万ちょっと。

東京から飛行機1つでたったの2時間とちょっとです。ANAが飛んでいて、空港から出口までが近いので入退場がとてもスムーズです。車で30分で練習場に着きます。

目標としては岩国の10分の1の1.3万人の子どもにホッケーを普及できたら面白いとおもっています。今の玖珂自体は、男女・学年のばらつきはあるけど3学年合わせれば1チーム出来るので、あとは結果が伴えばそれなりに盛り上がると感じています。

毎年何時間か、玖珂町の小学校の体育の授業内でホッケーを体験してもらっています。

ソニーさんを年に1回か呼んで、学校を回ってもらっています。

2日間で1日は小学校・中学校を回ってもらってホッケー教室をしてもらい、もう1日はホッケーをしている人たちや地域の人たちに向けて体験会や交流会という時間を過ごしてもらっています。

結果的に小学校でホッケーをはじめて、今も競技を続けたりする人が複数います。

学校教育をきっかけとして、ホッケーを知ることは今もこれからもとても大切な活動と捉えています。

町としては、玖珂町がホッケーの町としての認定を受けていることもあり、役所の方々はとても協力的です。

前述した親父チームのメンバー数名が経営者仲間だったり、子どもたちもホッケーを続けていたりすることもあり、情報交換や交流など連携が出来ています。

その繋がりのおかげで、自分たちが知っている子どもたちが代表に選ばれたりするとみんな我が子のように喜んでいます。高校の試合や予選があったりすると、自然と親父チームたちが観戦に集まっています。学年によってムラはありますが、縁・結束力みたいなものがあります。ホッケーで、親同士・子ども同士が繋がっているんです。

玖珂産の日本代表を創出するために

” 玖珂産のサムライジャパン男子 日本代表選手を創出(輩出?)したい ”

今の一番の願いです。

山口県・玖珂町で小中高を過ごした選手が日本代表になってほしいと思っています。

昨年、玖珂中学校出身の尾本 桜子 選手がオリンピック出場しました。後は、男子です。

だいぶ小学生の年代でホッケーをする子どもたちも増えてきたので、チャンスはあると感じています。

そのためにも、指導者の質を高めたいとおもっています。

出身が山口だった選手・OB/OGにUターンしてもらうことや、優良なコーチを山口にヘッドハンティングすることも、考えています。

スタッフやジャッジができる人材もしっかり揃えていきたいです。

今は田中監督が頑張ってくれていますが、田中がなにか有事のことがあったとき、代わりは誰かいるのか。どうするのかということです。

短期間なら少数精鋭でも問題ないですが、やはり中長期的持続的に活動を続けるためにはある程度想いの共感できる人を指導者・サポーターとして増やしていく必要があると感じています。

各ポジション各カテゴリーに核となる人間を増やしていきたい。

あとは、やっぱり教員が欲しい。移動もあるので。中学校・高校 両方教員が欲しい。

子どもたちと一緒に遠征に行けたり、大会に出場出来る人です。

やりたいこと、実現したいことはそれ以外にもたくさんあります。

そのためにも、時には町を超えて他の地域の方々とも繋がり、一緒にホッケーを盛り上げていけたら良いとおもっています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?