書籍 - たった1つのフレームワークと3つの思考法

本日から自分が読んだ本や、見た映画、目にした広告など気になったもの、摂取したものを、ここに記していきたいと思う。

自身が忘れてしまった時に参照するためが1番の目的で、願わくば自分と同じような嗜好の人に共有できれば幸いです。正直当面は過去に触れたものを思い出しながら書くので、誤りもあるかもしれませんが、個人の一意見としてご容赦いただきたい。

第一弾は、「創造力を民主化する」と大きく書かれ、一般の方でもデザイン思考を駆使して、創造的な思考を実現するための手法を記したこの本を紹介します。

内容のサマリー

VUCAの時代には、誰もが創造的である必要がある。

創造力は1つのフレームワークと3つの思考法を駆使すれば誰でも鍛えられる。

正直そんなに真新しいことを紹介しているかと言われると、そうではなく、アイデアを出す上でのコツや考え方を、最もらしく整理したものです。

しかし、このアイデアを出す方法というのは属人的になりがちなものであり、かつ個々人で適合する方法は異なることが多いため、アイデアを出すことに慣れていない人に対し、その方法を説明することは非常に困難だったと思います。この本が示す内容を繰り返していくことで人並みな考え方をトレースできると思いますし、言語されていなかった部分を明確にすることで、クライアントワークなどで、「なぜそうなったのか」を説明する仕事をしている人にとっては、最低限為になる本だと思います。私自身もクライアントの課題を解決するために様々なコミュニケーション施策を企画立案する仕事をしていますが、アイデア出しに詰まったときの拠り所としてたまに見ることがあります。

VUCAの時代には、誰もが創造的である必要がある。

これまで創造的とは言いつつも、やっぱり最終的には実行判断する人に納得してもらわなければならなかったりする中で、どうしても論理的で誰もが納得しやすい内容でなければならなかった。

でも今はVUCAの時代と言われ、先の見通しがつかない世の中になっています。

またさらにAIやロボティクスの進展により、大規模なデータを処理することや、統計データから傾向を見抜くといったことは、もはや人間がやる必要がない、(過言ですが)やらない方がいいという時代になっています。

そうした背景から、人間がやらなくてもいいことはテクノロジー任せにして、人は人にしかできないことに注力すべきとの考え方から、昨今ビジネスの場ではデザイン思考という言葉が注目を集めて久しいです。

しかしデザイン思考を活用しアイデアの発散、収束をくり返いている人たちは、その思考に至るまでに考えられることを思いつく限り思案し、頭の中で検証しを繰り返すことで得られている経験則があります。何が言いたいかというとデザインアーや事業立案者が企画提案という形にするまでには、表層には見えてこない、背景・文脈があるということです。

この本では、確かにアイデアを出す上でのフレームワークが示されていますが、アイデアの創出経験がない方が、本書を読んでもすぐに実践は難しいのではないかと思いますが、一定の経験がある方であれば、基本を抑え直すのに大変有用な書籍だと思います。

創造力は1つのフレームワークと3つの思考法を駆使すれば誰でも鍛えられる。

ここからが本題かと思いますが、本書で書いているのは、世の中の物事の全ては「課題」×「解決方法」の組み合わせで説明できるということ。

よく5W1Hで物事整理するというようなことが言われますが、

課題は、Who(誰が)、When(いつ)、Where(どこで)、Why(どんな課題があるか)の要素に分解でき、解決方法は、What(何を使って)とHow(どのように)の組み合わせであるとのことです。基本的にはこの要素の組み合わせ方を変えていくことで、今の社会にはないソリューションを生み出すことができると解釈しました。

そしてデザイン業界でよく言われることですが、0→1でなにか生み出すということは、この世の中ですでになく、全ては既存の要素の組み合わせを変えることで、これまでにないものとして言える。

すでに存在する課題であっても、これまでに組み合わせたことがない解決方法を提案することで、これまでにない独創的なアイデアとなるのです。

これらの要素を統合思考、アナロジー思考、転換思考という3つの思考法で転換することで、課題と解決方法の探索をおこなっていきます。

統合思考

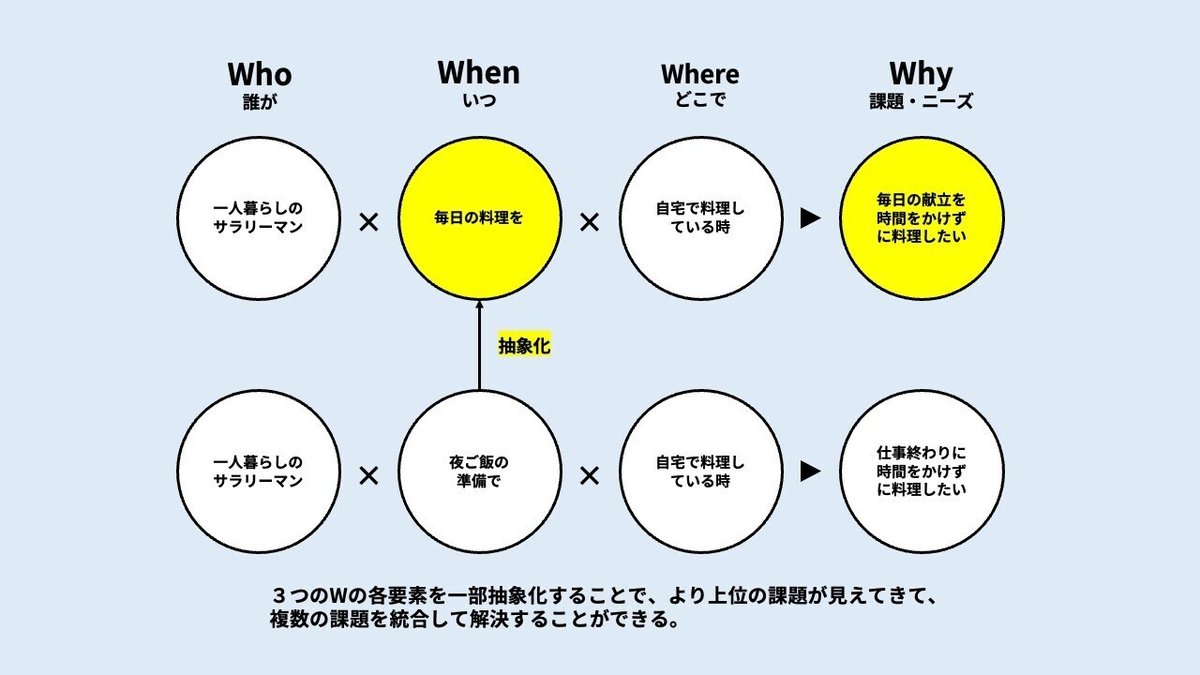

特定の課題だけでなく、表出している課題のより上位の課題(本質的な欲求)を解決することで解決すべき課題だけでなく、その他内包する課題も統合して解決するから統合思考という。

それをやるためには課題の要素を3つのWで分解して、それらの抽象度を上げていくことで上位課題(欲求)を抽出することができる。また、あえてトレードオフの課題を見出し、まとめて解決できる施策を考えることも有効です。

アナロジー思考

アナロジー思考は、類似する他の物事と結びつけて新しい発想をしたり、その物事の理解を深めることで課題解決する思考法です。

アナロジー思考を効果的に駆使できると、物事のつながりや共通点を結びつけることで、ロジカルシンキングと相対する他の人では思いつかないような発想につながることがあります。

主なパターンは以下3つです。

課題を軸に新たな解決方法をつなぐ

→類似性のある課題を解決している他の解決方法からヒントを得る。

(キレイにしたいという同様の課題を解決するソリューション)解決方法を軸に新たな解決方法をつなぐ

→解決方法を抽象的に捉え類似性のある他の解決方法からヒントを得る。

(自動車の組み立てと精肉加工場のライン作業)解決方法を軸に新たな課題をつなぐ

→とある解決方法が解決している課題から類似点を探す。

(先進業界の事例を後進企業にまま当てはめる)

転換思考

転換思考は、常識と真逆で考えた前提をずらして発想を広げる思考法です。

課題の真逆を考えたり、課題がある世界線では良しとされるシーンを想像することで、逆算的に解決方法を導き出すイメージです。

その具体的な方法としては、以下3つです。

そもそもその課題を解決しなくても、その上位課題や別の課題を解決することで問題が解消できるのではと思考する。

その課題が逆に強みになるシーンを想像する。

(ex,ペッパーくんの話し方がカタコト→その不器用さが人を和ませる)課題の構成要素(Who ,Where ,When)を転換することで課題そのものを新たなものにすげ替える。

(ex,Whereを転換し自宅で使うのが当たり前だった扇風機を持ち運べるように。)

まとめ

実際に書籍を読むと、課題、解決方法それぞれで各思考法をどのように活用すべきかや、世の中に出回っているモノ・コトをこの思考法に落とし込んで考えた場合の事例が記されています。

またこの思考法は、何もモノ・コトのソリューションの開発だけでなく、広告や宣伝、PRなど、最適な伝え方を考える際にも有効かと思います。

この記事は、本書の大枠を私が理解できるよう抽出したものですので、この内容では完全に筆者が言いたいことを理解できないと思います。あくまで参考までにご覧いただけますと幸いです。今後もアーカイブ的に色々投稿していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?