美術は感動②エジプト美術

紀元前5000年頃だなんて想像もつきません。

日本はまだまだ存在すらない、

遠い遠い昔。

しかし

残されている「美術」から、わたしたちの先祖をも超えたその当時の人々の生活や思想をみることができるなんて、素晴らしいですね!

ワクワクしてしまいます!

おそらく神事で使用された神の像ではないかとされています

10.3cm 先王朝時代 前5000年頃 カイロ・エジプト博物館

いま私たちが目にすることができるエジプト美術は、王たちのお墓の中に残されていたものが多く、だれかに「鑑賞してもらう」というような、現代の美術とはちがい、死者が神によって守られるようにという、その恩恵が永遠に続くことを、目的としたものでした。

一般の人が見ることが出来ない場所で誰にも気づかれずひっそりと年月を積み重ねてきた芸術を目の前にしながら、当時の人々の魂への想いの強さを感じ、圧倒されてしまいます。

現世での命が終わった死者のために、来世での生活に困らぬよう、不自由なく暮らせるものたちが描かれ、ともに納められていました。

エジプトといえば、ピラミッドやツタンカーメン王など、

イメージのみが独り歩きして、知ったような気になっていましたが、

今回の資料からは、その制作にはいろいろな細かな決まりがあったことを知り、驚きました。

画面の割付け方法や大きさなど、誰もが正しく認識できる様式化された形。

描かれた画面の中にヒエログリフによる説明がほどこされたものも多数残され、

これらは「メッセージ」としての「記録」といえるのかもしれません。

上図では

ハイエナを飼育していたような様子が描かれています。

現在のエジプトでハイエナはみることはないようなので、古代エジプトにはいたんですね。

画面の中のヒエログリフは

「太れハイエナ」と書かれているんだそうです

画工や芸術家の個人的な名前はほとんどわかっていませんが、当時尊敬すべき職業とされていたようで、育成する学校のようなものもあり、そこへの入学は難しかったといいます。

画工のことはヒエログリフでセカァ(セシュ)・ケドゥトと書き表されました。セカァとは書記のこと。ケドゥトとは絵のことで、意味は「物の形、動き、有様を形にあらわす人」。

自身の墓をもつことができるほど高い地位の職業だったそうです。

彼らはいくつかの型を生み出し、かたくなにその型を守り続けてきました。

・正面を向いた胴体

・横向きの顔 正面向きの眼

・肩は正面形、脚は側面形

・彫像は胴体をひねったり、捻じ曲げるという姿勢はめったにとらない

・身分による大きさのちがい

さらに細かな決まり事や表現方法があり、

ひとたび決められると

伝統となって受け継がれていきました。

新王国 第18王朝前1400年頃 漆喰

テーベ、シャイ久・アブド・アル=クルナ

画面のなかに時間の経過を表現したもの

この上の絵は一人の人物が桶で木の実をすくい、向こう側に移している様子を描いています。空間に時間を表現しているのですね。

新王国 第18王朝 前1420年頃 漆喰

テーベ、シャイ久・アブド・アル=クルナ

この上の図の人物の大きさの違いは遠いとか近いとかではなく、その物のもつ意味をあらわしています。例えば王は大臣よりも、大臣は一般の人間よりも、夫は妻よりも、主人は召使よりも重要なのだから大きく描くというように考えられていました。

また、文字にあらわされているものは、それが一目でわかる形を選んで描かれていました。鳥は多くは横からの姿を描けば種類がわかりましたが、フクロウだけはくちばし、眼などがわかるように正面向きの顔を描きました。

ネフェルタリ王妃墓(王妃の谷 ルクソール西岸)

ハゲワシ、フクロウ、ノスリ、ツバメ、

エジプトハゲワシ、ウズラ

動物を描く時、その動物の特徴が一番わかる面をみせるように描いたため、そのほとんどが横からの図になりましたが、ウシの角などはもっとも印象的な形である正面からの図になることが多かったようです(下図画面右の方にいる黒い動物)

クヌムへテプ3世の墓壁画

中王国 第12王朝 前1900年 バニ・ハサン

下の図は水を上からみた表現で描かれている様子を2点ご紹介しています

船は上から見た池に浮かび、周囲の樹木は横から見たようにあらわされています。

新王国時代 第18王朝 前1420年頃 レクミラの墓

新王国時代 第19王朝 前1250年頃 漆喰

センネジェムの墓壁画

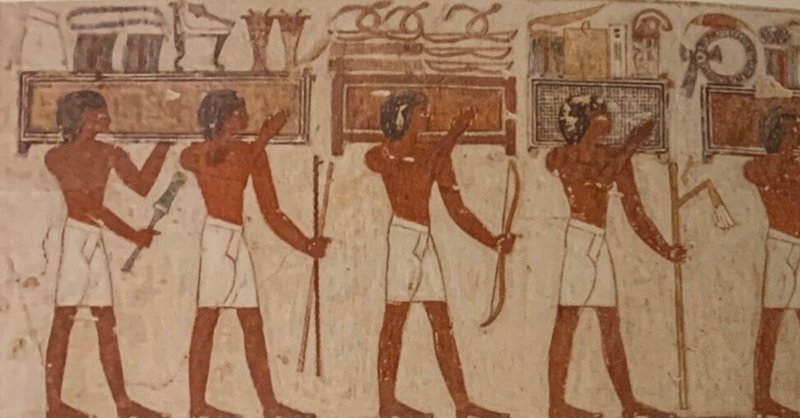

下図のようにうずたかく積まれた供物の絵がたびたびでてまいります。これらは上に高く積み上げているようにみえますがそうではなく、供物がすべてわかるように、説明するかのように描かれているのです。

新王国 第18王朝 前1400年頃

テーベ、シャイ久・アブド・アル=クルナ

同じように下の絵も、箱に入っているものがなんなのかを箱の上にすべて描いてみせています。

これも古代エジプト美術の特徴で、

正確な情報を伝えるという目的があります。

ここで描かれているものは

盾や戦斧、お香や棍棒、鏡、胸飾り、短剣、金のカップ腕輪、ペンダント、筆記用、軟膏、椅子などです

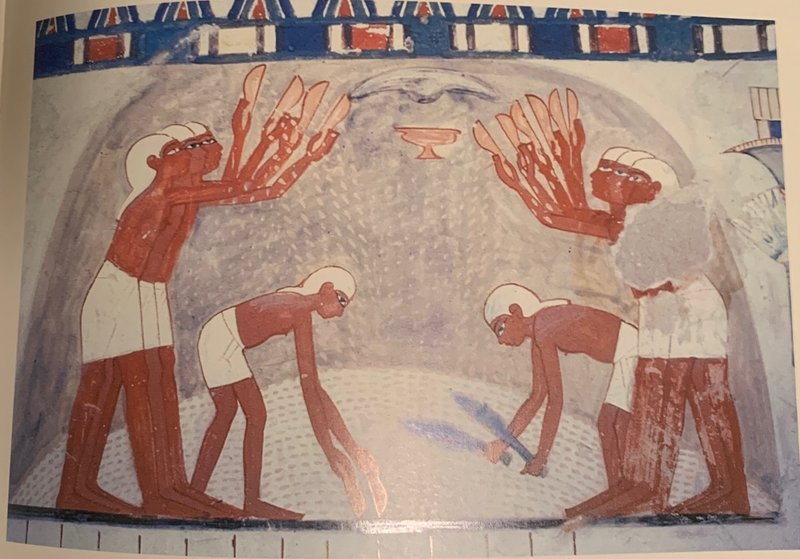

下図は銅製の門扉づくりをしている様子です。

こちらも様々な作業の様子がよくわかります。

鋳物職人と煉瓦職人(一部)

また、下の図のような「浮彫り」という技法も多くとりいれられていました。この「浮彫り」の作品も素晴らしい作品がたくさんあり、その技術の高さに驚きます。

サッカーラ金細工工房

浮彫りの方法はいろいろあり、下図の説明のように、線刻だけのもの、陰刻(沈み浮彫り)、陽刻(高浮彫り)の3種類がありました。太陽光線があたることで浮き上がって見えたり立体的にみせることができ、王の権威などを示すためにも施された技法だったようです。

今回一番驚いたのは

方眼をもちいる方法で描かれていた作品があったという事実でした。

最初の王ナルメルの時代から描かれる人物のプロポーションはある基準がもうけられ、常に一定になるための方法が考えだされていたのだといいます。未完成の壁画も多く、その下絵などから当時の作成方法がわかってきました。

方眼がもちいられて以降は、人体はその髪の生え際から地までを18方眼に分ける方法がとられました。

方眼でいうと、ひざは下から6個目、足の付け根は9個目、首の付け根(肩)が16個目になります

サレンプト2世の墓(アスワン)

この女性の方眼の比率はこの女性のためだけに方眼が用いられた技法でえがかれています(18方眼の人体比率)

下図をみると、

腰かけた時も足裏から髪の生え際までが18の方眼に収まるように工夫されています。

古王国時代 第18王朝 前1450年頃 大英博物館

この方眼による方法はすべての人物像にとりいれられていたわけではなく、フリーハンドで描かれたものもあったようです。

壁画や浮彫りの技術の高さもさることながら

数々の工芸品の美しさにも目を見張るものがあり、

正確さと遊び心をも兼ね備えた工芸品の機能美にも

うっとりしてしまいます。

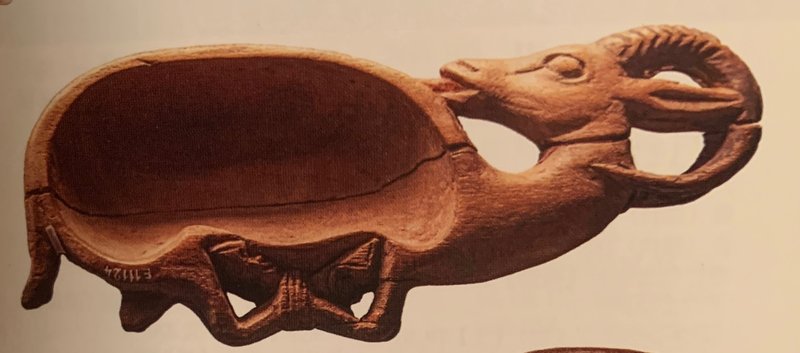

タマリスク ルーブル美術館

レイヨウの姿をデザインした化粧パレット

先王朝 ナカーダⅢ期 前3200年頃 25.5cm

ルーヴル美術館

ナイフはカバの牙でつくられた柄に装着されています。

表図には5段にわたって狩の場面が描かれています。

プトレマイオス朝 前3世紀頃 ファイアンス

メトロポリタン美術館

伸ばした左の翼は上部より俯瞰した形で、右の翼と尾羽(欠損)は下部より仰ぎ見た形で、両者を複合して描いています。このような表現はエジプト美術の特徴として知られています。

カイロ、エジプト博物館

山羊型把手付き壺

とくにツタンカーメン王の墓にあったという

贅を尽くした工芸品の数々がまたすばらしいのです!

新王国 第18王朝 前1350年頃 王家の谷

金 カイロ、エジプト博物館

このペンダントはツタンカーメン王の2番目の棺の中に亜麻布に包まれて納められていたそうです。

新王国 第18王朝 前1350年頃 木 金

高さ200cm エジプト博物館

厨子の4面には遺体を保護するイシス、ネフティス、ネイト、セルケトの四女神が、顔を厨子に向けて、両手を広げて保護する姿勢をとっています。

戦争の捕虜が描かれ、王が一歩一歩歩くたびに、

敵が踏みつけられる趣向になっています

高さ52cm 方解石 エジプト博物館

ランプの本体となる容器の中に油が入れられ、そこに浸した芯に火がつけられると、容器の内側に貼り付けられた薄い方解石の裏打ちの外側に描かれた図柄が半透明な方解石の容器のかべを透かして浮き上がって見えるようになっています。

王の世界といえども

こんなにも精巧で美しく豊かな世界が

しかも、はるか昔に表現されていたなんて!

知れば知るほど

ただただ驚いてしまいます。

以前、メトロポリタン美術館のガチャガチャがあると聞いて、その中でも1番欲しかった青いカバを手に入れた時のことを書きましたが、このことをさらに調べてみましたところ、カバという動物のイメージがかなり変わり、こちらでもエジプト美術についておもしろいことがわかりましたので、ここにはりつけさせていただきます。

エジプトの神々の世界がまた奥深く!

その後の西洋美術や現代にもいろいろ影響したことなど、興味深いことがまだまだあり、おもしろいなあ!ということがとまりません。

知りたいって楽しいですねえ!

今回も長い文章をお付き合いいただきありがとうございました。

※参考文献:エジプト神話の図像学(河出書房新社)/世界美術大全集2エジプト美術(小学館)/古代エジプト永遠の美術(弥呂久)/ナショナルジオグラフィック2022年11月号ツタンカーメン/いちばん親切な西洋美術史(新星出版社)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?