シェイクスピア「ハムレット」から見るクリプター・オフェリアの悲劇的女性像の分析

オフェリア・ファルムソローネの名は、いわずもがなシェイクスピア「ハムレット」の登場人物オフィーリアから取られている。公式マテリアルに記載されているコメントは「『悲劇のヒロイン』ということでしたので、何より死んだ時に美しいキャラクターをイメージしました」というあまりにむごいもの。オフェリアは初めから死ぬことを前提に生み出された女なのだ。

シェイクスピアはハムレット(Hamlet)を書くにあたって北欧神話「デンマーク人の事績」におけるアムレート(Amleth)の物語を下敷きにしており、大まかな流れはほとんど似通っている。奇しくも第二部二章ゲッテルデメルングも北欧神話の世界観をベースに作られている。これは「オフェリア」が配置される異聞帯としておそらく意図的な舞台設定だろう。

ということで、彼女がオフィーリアの名を冠したのは死に姿の一致のみが理由ではあるまい。ここでは「オフェリア/スルト」と「オフィーリア/ハムレット」の二者間の関係はそれぞれ対応させて語ることができるという仮説に基づいて、ふたつの話を読み解いていきたい。

「ハムレット」大雑把なあらすじ

既にご存知の方は読み飛ばしてください。以下関わりのあるところだけをざっくりと。

デンマークの王子ハムレットはある晩、急死したはずの父親・先代ハムレットの亡霊に出会う。父親の死は王位を狙う叔父による毒殺だったと聞かされた彼は、復讐のために狂気に堕ちた演技を始める。

一方、王の右腕であるポローニアスは「ハムレットの錯乱は自分の娘オフィーリアへの恋慕を拗らせたことが原因では」と誤解。オフィーリアはかつて自分を愛してくれたハムレットが狂気に堕ちたことを嘆く。その最中、あろうことか父ポローニアスが彼の手によって殺害されたという報せを受け、ついに悲しみのあまり気が触れてしまう。

彼女は白痴状態のまま小川で溺れ、自らの死を理解することもできないままに亡くなった。

→詳しくはWikipediaなどで。

「目を合わせる」ことの象徴的意味

FGOにおけるオフェリアは、人理焼却により生死をさまよう中で炎の神スルトの姿を視る。異聞帯を保有する前であり、本来出会うはずのなかった彼らが縁を繋ぐことができたのは、ひとえにオフェリアの魔眼の力によるものである。彼らはこのとき互いを「見た」。言うまでもなくスルトの力は破壊、暴力、終焉を象徴し、生死の二項対立で見るならば死の側に位置づけられる。その後の物語において見たという事実は単なる行動ではなく、さらに深い意味を持つようになる。

ところで、ハムレットにも「狂気と目を合わせる」印象的なシーンがある。

オフィーリア「お父様、お父様、とっても恐ろしいことが。いまお部屋で縫物をしておりますと、ハムレット様が。上着の胸もはだけ、帽子もかぶらず、靴下も汚れたままだらしなくくるぶしまで垂れさがり、お顔はまっ青、両のお膝はぶるぶるふるえ、まるで恐ろしい話をするために地獄からいま脱け出してきたばかりのように悲しそうなまなざしで──私の前に。」

ポローニアス「おまえへの恋に狂われたな?」

オフィーリア「さあ、わかりません、でもそうではないかと。(略)私の手首をぎゅっと握りしめ、そのお手を伸ばせるだけうしろへさがり、もう片方のお手をこのように額にかざし、肖像画でもお描きになるように、私の顔をじっとお見つめになりました。そのまま長いあいだ動かずにいらして、やがて私の手を軽くふり、頭をこのように三度うなずかせると、悲しそうに深い溜息をつかれました。いまにもおからだが溜息とともに消えていきそうに思われるほど。それでやっとお手をはなし、肩ごしにお顔をこちらにむけたまま、見ないでも道がわかるように、ドアから出て行かれたのです、最後まで私を見つめて。」

二幕第一場、このシーンはハムレットが父の亡霊に会った直後である。彼は本来触れてはいけないはずの死の領域に触れ、偽装とはいえすでに狂気を宿している。印象的なのはこの場面に会話が一切無く、「見る」ことに関する表現が多用されることだ。ハムレットはまるでオフィーリアの瞳に何かを見出そうとするように、あるいは何かを刻みつけていくように、ただ顔を合わせるのみで去る。

飛躍のように思われるかもしれないが、この時点で彼女は死の領域を自らの内部に孕んだ、と解釈される。つまりハムレットが持つ狂気の気配をすっかりその瞳に写し取ってしまったということだ。以降、ハムレットのみではなくオフィーリアも共に、生と死、両方の領域に片方ずつ足を踏み入れている状態に置かれるのである。

なぜ死の領域とリンクするのか?

では魔眼の力が作用するオフェリア/スルトはともかくとして、なぜオフィーリア/ハムレットにもこのような侵食が可能だったのだろうか。かなり抽象的な象徴レベルでの話になるが、ひとつにはこの物語におけるオフィーリアの役割が「鏡」だからだ。

ハムレットが父親の急死を受け入れられず嘆き悲しむさまは些か過剰にも思えるほどだ。彼らは名前を受け継ぎ、財産を受け継ぐ。その点において「父─息子」は限りなく同一存在に近いものとして表象されうる。ハムレットが見た父の亡霊は、他者であるよりもむしろ死の領域にある自己の象徴なのである。

オフィーリアは従順かつ純朴で、透明な精神性を有している。ハムレットは狂気を装ったままオフィーリアに向き合うことで、無意識的にしろ、彼女を鏡として死の側にある自己を見ようとしたのだ。すると当然、オフィーリアの内部には投影された死の領域が宿るという仕組みだ。

(この「鏡」の理論を補強するものとして三幕第四場、第五幕第一場が印象的だが、本筋から逸れるため省略)

オフェリアもまた、目を合わせたときに「スルトの孤独」を投影されている。お前は俺と同じものだ、同じ孤独を抱えている、という理解から遂には世界の破壊という欲望すら同じであれ、と望まれてしまうことになる。

彼女は第二部二章の終盤にて精神すら乗っ取られかける。この投影は彼女たちにとって侵食と呼んで差し支えない。自らの内側に死の領域を有してしまったオフェリア/オフィーリアの結末の違いは、それを自己から切り離すことができるかどうかにかかっている。

オフェリアの転覆と抵抗

まず「ハムレット」の場合を見るために、四幕第七場、オフィーリアの死の様子が語られる場面を引用する。

王妃「(中略)あの子がしだれ柳の枝にその花冠をかけようとよじ登ったとたんに、つれない枝は一瞬にして折れ、あの子は花を抱いたまま泣きさざめく流れにまっさかさま。もすそは大きく広がってしばらくは人魚のように川面に浮かびながら古い歌をきれぎれにロずさんでいました、まるでわが身に迫る死を知らぬげに、あるいは水のなかに生まれ、水のなかで育つもののように。だがそれもわずかなあいだ、身につけた服は水をふくんで重くなり、あわれにもその美しい歌声をもぎとって、川底の泥のなかへ引きずりこんでいきました。」

この小川もまた鏡の象徴として読める。水面のこちらは生者の世界、水面の向こうは死の領域。太字で示した部分から顕著に分かるとおり、ゆっくりと水底に沈んだオフィーリアの最期は自己から生じる闇に呑まれていったことの表現なのである。彼女は死の領域を切り分ける処方を知らず、とうとう引き込まれてしまった。

ではオフェリアの場合である。既に述べたとおり、彼女がスルトと接続することになったきっかけは自らの内側にある魔眼の存在だ。とすれば、ハムレットに倣えば自らの死の領域を切除することが狂気から逃れるためには不可欠だったのである。

スルトと繋がった魔眼を捨てること。これによりオフェリアは転覆への抵抗に成功した。彼女が初めにスルトを見た片目を喪失するのは、ある意味で必然だったと言えよう。

彼女が引き込まれたのが「オフィーリアにとっての川の向こう側」=死の領域であることは、公式コミカライズにおいてより明確に表象される。

(Fate/Grand Order フロム・ロストベルト第2話「水曜日のオフィーリア」より)

ここでは実際に「ハムレットのオフィーリア」を引き合いに出すことで、スルトと精神を融合させられた彼女のいる場所を水底に喩えている。ナポレオンの存在は言わば、オフィーリアの沈んだ小川に手を差し入れて彼女を引き摺りあげた、明らかなイレギュラー(異分子)なのだ。

また余談ではあるが、FGO開始時点のマシュ・キリエライトも自我が希薄であるがゆえに、相対する者の在り方を映し出す「鏡」としての性質を持っていたように思われる。オフェリアは根底に強い抑圧と自己嫌悪があり、弱い自分をもすっかり映し出してしまうまっさらなマシュと関わる勇気を持てなかった。

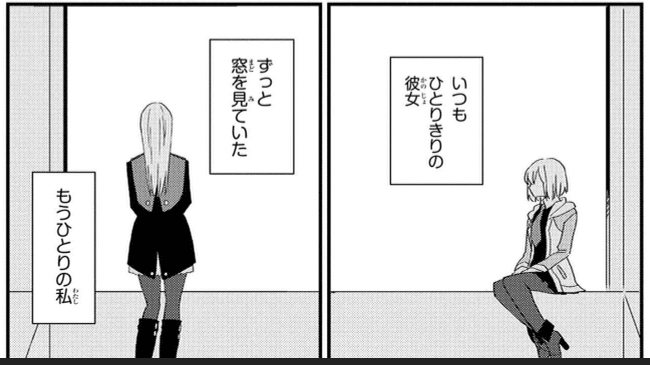

上記コミックスには、「いつもひとりきりの彼女 ずっと窓を見ていたもうひとりの私」というオフェリアからマシュへの感情を示した傍白がある。

第二部二章ラストで、自らの選択により抑圧や投影・期待から解放されたオフェリアは、そのためにようやくマシュと(翻って自分と)向き合うことが可能になったのではないだろうか。

抑圧と忠実、家父長制の「娘」

オフェリアの眼帯は魔眼を隠すためのものではあるが、象徴層においては明らかに自己の抑圧を意味する。彼女は両親のもとで過ごさなければならない日曜日をひどく息苦しいものと感じ嫌悪していた。型月世界の魔術師の家系はすべからく前近代的な厳しい家父長制によって成り立っている。時間軸は現代でありながら、ことここに関してはオフィーリアの生きた時代の空気感そのままなのだ。

オフィーリアは終始父親の言いつけに忠実で、反抗する気配もない。恋しいハムレットと「二度と会話するな」と言われてもはいと頷いてしまうほど家父長制の論理を身に刻んでいる。彼女たち「娘」は、それまで当然のものとして受けてきた抑圧のために自己を表現するすべを持たない。

ハムレットに暴言や卑猥な言葉を投げつけられたオフィーリアがまったく効果のある反撃を返せないように。北欧異聞帯の数々のサーヴァントに揶揄われたオフェリアがともすれば沈黙してしまうように。あるいは、スルトを説得して拒絶するということができなかったことからも分かるとおり、彼女たちは言葉を持たない。

シェイクスピアの作品には饒舌な男性が数多く登場するが、それに釣り合うだけの言葉を持たないがゆえに弁解・説明・説得が叶わず、悲劇へと歩を進めてしまう女性も非常に多い。「オセロー」のデズデモーナなどその最たるものであり、父親からは逃れても軍人(=父権の象徴)たるオセローが言葉の暴力を振るえば抵抗する手段もない。スルトに対するオフェリアの無力さには、どこかそれに似たものを感じてしまう。

キリシュタリアとハムレット

公式マテリアルにおいて公表されたキリシュタリアの「好きなもの」にフェンシングが数えられているのは、ハムレットを意識してのことだと思われる。悲劇の最後、ハムレットとオフィーリアの兄・レアティーズが得意のフェンシングで対決をすることはあまりにも有名である。オフィーリアの思い人、という観点からキリシュタリアにハムレットの性質が付与されたとしても不思議はない。

しかしながら個人的に疑問に思うのはキリシュタリア/ハムレットの性格にはあまりにも隔たりがあることだ。ハムレットは根底には愛情があり、かつ狂気を纏っていることを差し引いても、オフィーリアに対して終始攻撃的・露悪的である。さらにこれまで述べたとおり、その役割に近いのはどちらかと言えばスルトのほうだ。

あるいは、キリシュタリアは兄レアティーズの方に位置づけることも可能では?とも思う。家父長制の原則に基づき、オフィーリアは彼に対してもまた忠誠的な態度を示していた。とはいえ、ここで無理やり「ハムレット」の役者に当てはめる必要もないので、取りとめもなく述べるに留めておく。

最後に・まとめ

ここまで彼女たちを比較して論じてきたが、「だからオフェリア=オフィーリアである」と言いたいのではない。彼女たちは近しい部分こそあれ本質的には別人であるということを忘れてはならない。しかしながら、背負わされた運命には類似の構造が見られるのではないか?……とまあ、そういうようなことがふんわり伝われば良いかなと思う次第です。

長々と話しておいて今更だが、筆者はシェイクスピアどころか文学批評についても学んだことがないズブの素人なので、与太話程度に読んでもらえたらと思う。

そもここに関しては「ハムレットを考察した論文をすべて読もうと思ったら一生では時間が足りない。ハムレット本編を読む暇もないほどに」という諧謔があるほど解釈の多様なものである。付け焼刃の知識ではあるが、暇つぶし程度になれば幸いだ。

ところで無間氷焔世紀ゲッテルデメルング実装が2018年7月ってマジ?

2021年にこの記事投稿するの遅すぎるな……………。

この記事が参加している募集

とても頑張って生きているので、誰か愛してくれませんか?