ゼレンスキーは「略式軍服」を着たのか?

略式軍服との出会い

先日、ツイッターで一つの炎上が起こった。

いつも思うんだけど

— おすぎとジーコ (@yukinanntekirai) May 21, 2023

こいつに正装って概念は無いの?

他国の首脳と会うんだよね?

良くこんなラフな服装で来れるよね?😒✋ pic.twitter.com/icXj9v8B3v

広島のG7サミットに登場したウクライナ大統領・ゼレンスキー(以下敬称略)の服装を「こいつに正装って概念は無いの?」と批判したおすぎとジーコ氏が袋叩きにあっていた。

おすぎとジーコ氏への批判は主に次のように展開される。

もう山ほどコメント付いてますが、ここしばらくゼ氏が着てるのは略式軍服なんですね。

— KGN (@KGN_works) May 21, 2023

服装からして「ウクライナは戦時中であり、戦いを途中で放棄することはない」のメッセージになっています。 https://t.co/1qk4OKzl8T

他に『ゼレンスキー大統領のこの服はウクライナの略式軍服であり、失礼な服装とは言えない。』『戦争の当事国であり、その国民の代表である大統領が 略式軍服を着てるのは普通やろ』『略式軍服の定義ってご存知ですか?』『戦争中だから、略式軍服は当たり前』『略式軍服なんで正装』といったツイートが並ぶ。

つまり「ゼレンスキーが着用しているのは「略式軍服」であり失礼ではない」というのが大方の批判者の意見のようだ。

このような批判的引用リツイートが一千以上もついている。

Togetterにもまとめが出来ているので、まずは一読してみてほしい。多くの人が「略式軍服」が何たるかをおすぎとジーコ氏に解説している。

「なるほど、これは「略式軍服」というのだな、勉強になったな~」と感心した私は、軍服のドレスコードに興味が湧いて、調べてみようとグーグルで「略式軍服」を検索してみた。その時、不思議な事が起こった。

いくら調べても「略式軍服」たる概念を紹介しているページがひとっつも見つからないのである。数日前に出来たばかりのTogetterまとめやツイートが先にヒットする始末。

一体何が起きているのだ、「略式軍服」とは一体何なのだ、説教をしている皆は一体はどこで「略式軍服」を知ったんだ。

これが世にも奇妙なインターネットミステリの始まりであった。

略式軍服の発祥を探して

まず私は「略式軍服」という言葉が本当に存在するものなのか、または用語として正確でなくても一般的に使われる言葉なのかを調べてみた。

最初に、ウクライナ侵攻が起きる2022年以前から2010年までを遡って「略式軍服」でグーグル検索をかけてみる。やはりない。

ウクライナ侵攻前には誰も「略式軍服」という言葉を使っていなかったのだ。

(追記:22年以前にも書籍で「略式軍服」の用例が確認できた。用例が極少数であり定着した言葉とは言えないため、本記事の論旨に変わりはないが、お詫びして訂正する。1.2)

(ただし”略式の軍服”という言葉を使っているサイトが2つヒットした。これは後で解説しようと思う)

だが、一般サイトで「略式軍服」という言葉が使われていなくても、特定の界隈・ソーシャルで使われている専門用語の可能性は否定できない。

したがって次の検証をした。

ツイッターで「略式軍服 until:2022-01-01」と検索する。

これでツイッターが誕生してから2022年までの「略式軍服」の使用頻度が判明するはずだ。

結果は…

結果はこの10年強で約20件のヒットがあるのみだった。アカウント数で言えば15人ほどに減る。

一応使用例は確認できたが、何千万のユーザーが居る日本最大のSNSで、15年でたった20件ほどしか使われないワードはもはや”誤字”の部類ではないだろうか。古語のほうがよっぽどヒットするかもしれない。

これで「略式軍服」という言葉が近年、それもこの約一年の間に創造されたことがかなり濃厚となった。

少なくともいまネット人口に膾炙しているこの言葉の概念は、直近に作られた可能性が高い。

では、いったいいつ、だれが、どのようにして、この言葉は作られ広まっていったのだろうか?

「略式軍服」の真相

略式軍服の研究を進めていくうちに、私はある一つのニュースにたどり着いた。

オトナンサー編集部著「なぜ「Tシャツ」? ゼレンスキー大統領の姿から伝わるメッセージとは? 広報のプロに聞く」。22年03月21日の記事だ。

広報コンサルタントである山口明雄氏が次のように語っている。

『ゼレンスキー大統領のカーキ色のTシャツは『略式軍服』の一部なのです。CNNは、ゼレンスキー大統領が地下壕(ごう)のインタビュー室にはいってくる姿を、『緑色の略式軍服に身を包んで現れた』と報道しています。』

この記事が「略式軍服」という言葉をメディアで使った最古の記事の一つだった。ではこの記事が「略式軍服」の発信地なのだろうか。いや、山口氏はCNNが「緑色の略式軍服」と報道したと引用しているだけだ。ならば次はそのインタビュー動画を確認せねばなるまい。

そして私は当該のCNNインタビュー動画を発見した。

2022年の3月2日に公開されたものだ。

レポーターは次のように語っていた。40秒付近のことである。

”WE WERE ESCORTED BY HEAVILY ARMED MILITARY FORCES INTO AN UNDERGROUND BUNKER WHEN PRESIDENT ZELENSKYY FINALLY ARRIVED WEARING GREEN SORT OF MILITARY FATIGUES.” (筆者強調)

かいつまんで翻訳すると、ゼレンスキー大統領が「SORT OF MILITARY FATIGUES」に身を包んで地下壕にやってきた、とレポーターは解説している。

では「MILITARY FATIGUES」とは一体何なのか。グーグルで検索すると、検索トップに衝撃的な答えがあった。

英辞郎、お前だったのか

念のため調べてみたが、やはり”military fatigue”を略式軍服と訳している辞書・サイトは英辞郎以外に存在しない。当然である。そんな日本語はないのだから。

つまり、真相はこうである。

CNNのレポーターがゼレンスキーの服装を「Sort of military fatigues」と表現した。それを通訳・翻訳者が英辞郎を参照にして「略式軍服」と訳した。そのニュースを見た人たちの間で「あれは略式軍服というものだ」という認識が広がる。それがツイッターで拡散され続け一年を経てついに「略式軍服」という架空の日本語が”情報強者”たちの常識となったのだ。

2022年の3月の報道直後から「略式軍服」というワードのつぶやきが急激に増え始めたのもこれを証明している。

(追記)読者の方からご指摘を頂いた。

22年 3/2にテレ朝が上記の動画を引用し、CNNレポーターの発言を「緑色の略式軍服に身を包んだゼレンスキー大統領が現れました」と翻訳し報道した。これが公的メディアでは日本最古の「略式軍服」だと思われる。山口明雄氏もこのニュースで把握したのだろう。「最初の翻訳者」が不明という課題があったが、このテレ朝報道をきっかけに略式軍服が広がっていった可能性が極めて高い。

『“秘密のシェルター”で「家族にも会えず」 ゼレンスキー大統領 取材中も爆撃が…』(アーカイブ)

なぜ大勢が「略式軍服」を信じてしまったのか

一応書いておくが、私はゼレンスキーが正装ではないことを批判するつもりでこの記事を書いているのではない。礼服か、軍服かはともかく、戦時の国の代表が外交でそれをアピールするのに最適なパフォーマンスであると考えている。ただ事実が気になっただけだ。

事実(判断)と価値判断は分けて考えなければならない。感情が支配するインターネットだからこそ、自らの価値判断を押しのけ、真摯に事実を追求せねばならない。批判者が”陰謀論者だから”だとか、”左翼っぽい”からだとか、そんなことは関係ないのだ。もちろん”ネトウヨっぽいから”でも同じだ。

相手が「敵」であるから批判する言葉の真偽はどうでもよい、となってしまえば、それは陰謀論者やデマゴーグと何ら変わらないのである。

私が恐ろしいと思ったのは、火元のツイートを批判して「略式軍服」のことを語っていたアカウントの多さである。先にも言ったように、「略式軍服」を解説したサイトはない。ないのだから、その人達は「略式軍服」について何も知らないはずである。しかし、それが集団になると「そんなこともしらないの?」という言葉とRT数とフォロワー数が、意味のない言葉を正当化してしまうのだ。

これがネットの恐ろしいところだ。数が虚像に実態を与えてしまうのである。

そして、インターネットで目にした言葉をただ飲み込むのではなく、気になったことや、知らなかったことは、RTして終わりにするのではなく、せめて一度、コピペしてググるべきだ。

ネットになんでも情報があるとは言わない。ネットの情報が常に正しいとも言わない。だが、ググって一つも情報が出てこないような話を、真に受けて他人の説教に使うような愚行は避けられるはずだ。

ではゼレンスキーの服はなんなのか

米軍服とその歴史

ここから先は余談である。興味の尽きた方はここで閉じてもらって構わない。

私は軍事の専門家でもオタクでもないし、ここ数日に調べたことをここにまとめてみるだけだ。指摘があれば訂正するが、間違いも多いかもしれない。

ゼレンスキーが着ている服が「略式軍服」ではないのだとすると、ではあの服は一体何なのか、という話になる。

まずは例の「MILITARY FATIGUES」から解き明かしていこうと思う。

「fatigues」というのは「疲れ」や「作業着」などを意味する。これにミリタリーがつくのだから、要は軍用の「運動服」といった立ち位置の服であることが想像できる。

米軍でベトナム戦争で使われた軍服を通称「ジャングルファティーグ」(jungle fatigues)と呼ぶそうだ。日常的な用務にも戦闘服にも使われたらしい。要は制服でもあるし作業着でもあるし戦闘服でもあるのが「fatigues」だった。ググると今もファッション需要がある。オリーブ色のいかにもってデザインだ。

こちらによると、なぜfatigues(疲労)と言われるようになったかは定かではないが、軍隊で武器を使わない労働を「fatigues」と呼ぶ文化があり、それを制服に名付けたのではないかと言われている。

https://en.wikipedia.org/wiki/Fatigue_duty

そんなfatiguesは80年代に「Battle Dress Uniform」(BDU)という戦闘服に取って代わられ、さらに2005年からは「Army Combat Uniform」(ACU)に。時代に合わせて軍服も進化していっているのだ。

一方で米軍は礼装用の制服も用意しており、陸軍のは「Army Service Uniform」(ASU)と呼ばれる。主にオフィス業務や公的な行事の時に使われる。自衛隊でいう常装服にあたる。陸軍ではこれを略礼服として使用するらしい。略礼服なのでスーツなどと同格の扱いになる。

つまり、軍服と一口に言っても、それぞれの格があるのだ。

米軍のASU

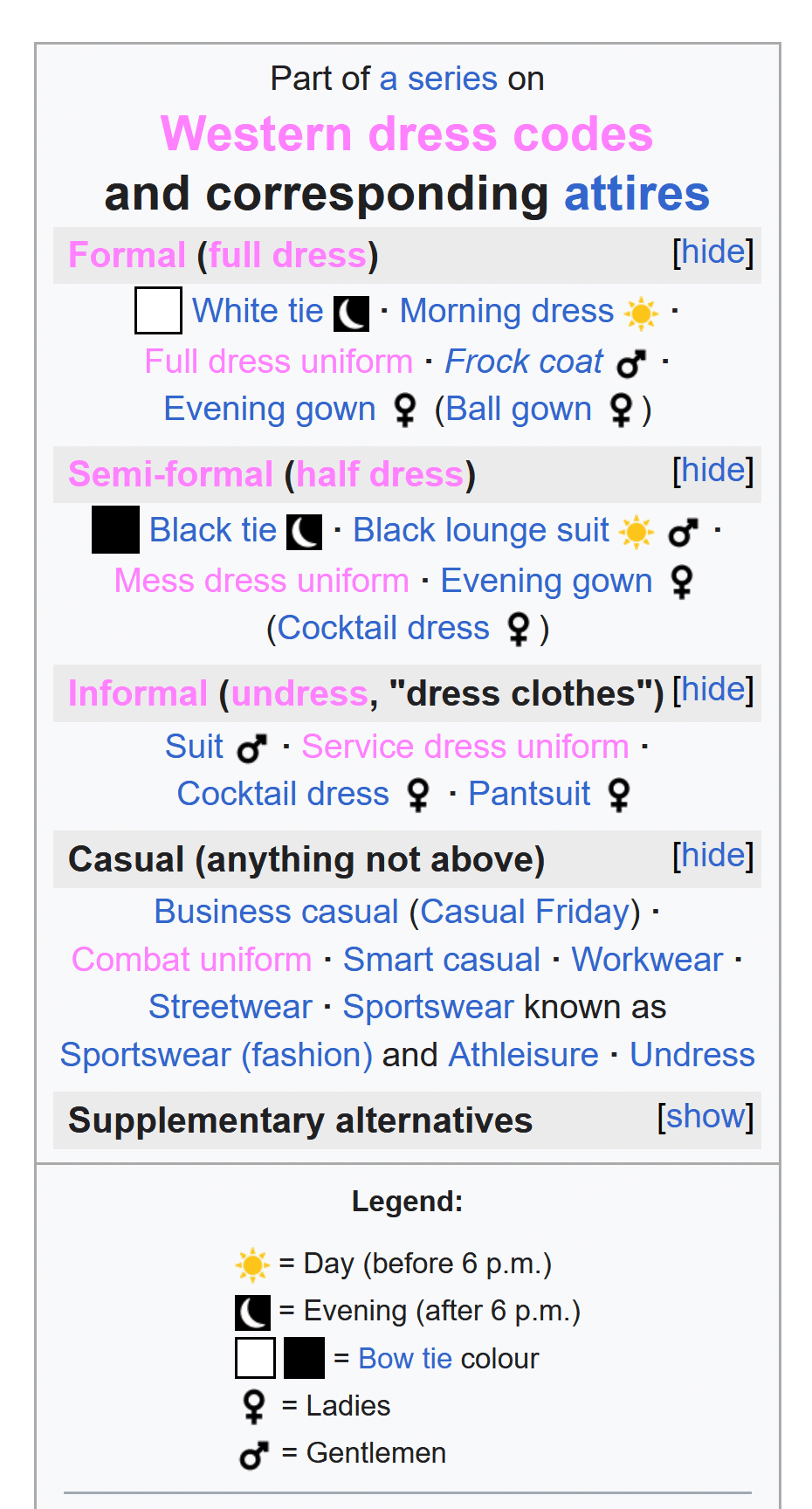

さらに礼装軍服のなかにも種類があり、これ以上のフォーマルさが必要なときはMess dress uniform(準礼装)、そしてFull dress uniformが最上級の礼服(正礼装)となる。

CNNの記者が「MILITARY FATIGUES」と形容した意図は分からないが、おそらく「軍服の中でも作業服のもの」であることを強調したかったのであろう。またはベトナム戦争のときのオリーブ色の軍服を連想したのかもしれない。

ただし、歴史的に見ると、礼服と戦闘服の境目は曖昧だ。というのも、本来の戦争というのはみな礼装で殺し合っていたからだ。

https://en.wikipedia.org/wiki/Uniforms_of_the_American_Civil_War

そして世界大戦を経て徐々に「戦闘服」という概念が生まれていった。兵器が高性能化するにつれ「殺し合いする時にこんな派手なドレス着てたら死ぬな?」とみな気づき始めたのだ。

こうして「戦闘服」が生まれ、そしてそれまでの礼服兼戦闘服にかわり、Service Uniformというのが必要とされるようになったのだ。

戦闘服のことを英語で”Battledress”と呼ぶが、ひょっとしたらこんな歴史的経緯に由来しているのかもしれない。

したがって、「軍服だから礼服」というわけではなく、軍服の中にもフォーマルなもの、セミフォーマルなもの、フォーマルでないものなど、色々あるのだ。

略式軍服の章で「過去に略式の軍服という言葉が使われているケースは一応あった」と書いたがここでその説明をしておこう。

マッカーサーと昭和天皇のあの有名な写真を解説したサイトだった。マッカーサーが「略式の軍服を着ている」と説明されていた。では「略式の軍服」とはなんなのか。むろん「略式軍服」たる謎概念のことではない。つまり、マッカーサーが天皇陛下に謁見するのに常装の軍服で会いに行ったのが当時の日本人には衝撃的だったのだ。当時の日本人は軍服の”格”がわかったのだ。

参考文献

Mess dress uniform - Wikipedia

Uniforms of the United States Armed Forces - Wikipedia

OG-107 - Wikipedia

Army Combat Uniform - Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Army_Combat_Uniform

https://en.wikipedia.org/wiki/Army_Service_Uniform

軍服の礼装とその略装

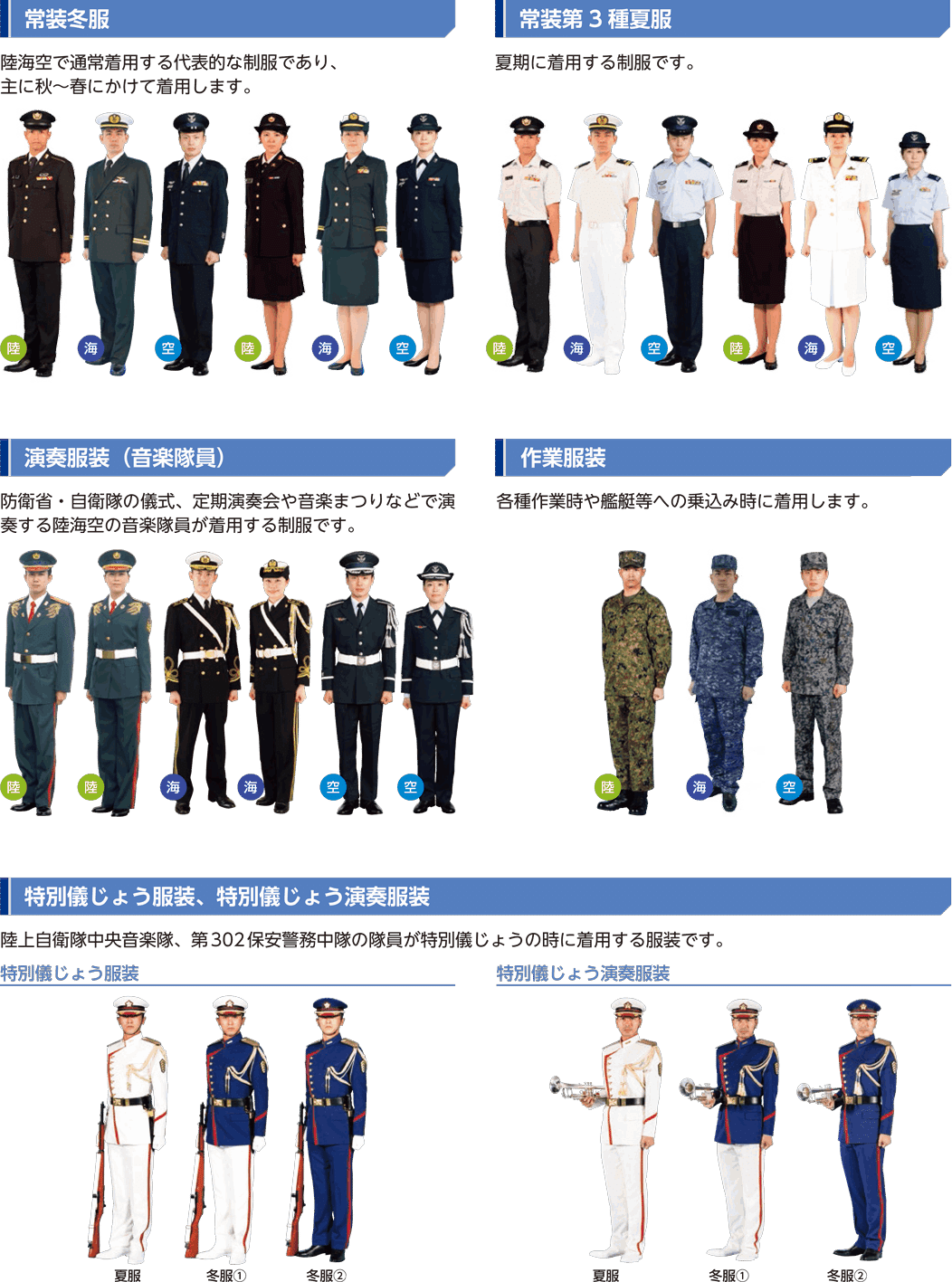

次は自衛隊の軍服を見てみよう。

自衛官には主に「常装(常服)」「第1種礼装」「第2種礼装」「通常礼装」「作業服装」がある。何を着るべきかは「自衛官服装規則」に記されていて、「皇居に出入する場合」「外国の機関又は文武官を公式に訪問する場合」などの場合は礼服を着用するよう義務付けられている。

第1種・第2種礼装が正礼装とされる。通常礼装には常装冬服が含まれるので、これくらいの格好が軍隊でいう「最低限、礼を欠かない服装」ということになる。こちらは略礼服にあたる。米軍でいうASUだ。

これらの礼装に対して、作業服や常装を着ることを自衛隊では「略装」とか「略服」と呼ぶらしい。

なお、よく似た言葉に「略礼服」があるが、これは正礼装や準礼装より格が下の装いを指す。スーツがそれにあたる。

対して「略装」は迷彩服も「略装」にあたるという指摘を見つけたので、これが事実なら違う言葉であろう。

デジタル大辞泉によれば「略装」とは『 略式の服装。正式でない服装。』だそうだ。ならば確かに「略礼装」より意味の射程が広い。

おそらくこの「略装」という言葉は軍隊としてもドレスコードとしても正式な用語ではない。なので明確な定義は見つからないのではないかと思う。

所感だが、「略装だからOK」で作業服がどこでも通用するなら、礼服の存在意味が丸っ切りなくなってしまわないだろうか。

本来式典には燕尾服が必要(正礼装)だが、タキシードはそれの準礼装として広く使われている。「略式だから問題ない」というのは100の理想に対して80くらいのもので着飾るときに使える論理で、例えば親戚の葬式にジャージ姿で「略装で失礼します」なんて言って現れたら張り倒されるのが普通ではないだろうか。

「略式軍服」と言った人たちはおそらくこの「略装」か「略礼装」を指したかったか或いは似た言葉だと思っていたのだと想像するが、「略式」だから問題ないのだという論理自体に何も根拠がないように思える。

英wikipediaがソースで恐縮だが、こちらでは「Service dress uniform」(ASU)までが礼装であって、戦闘服や作業服はカジュアル(つまり≠礼服)と定義されている。

formalが正礼装、semi-formalが準礼装、informalが略礼装

余談だが、informalと呼ばれているのは日本語にすると「略礼装」である。そもそも「略礼服」の時点で”フォーマル”ではないのだ。あと、日本の略礼服はガラパゴス概念だという指摘もある。海外の式典に参加される方は気をつけてもらいたい。

ここまでの知識を踏まえて、再び”military fatigue”の話に立ち返ってみたいと思う。

英辞郎は”military fatigue”を「略装軍服・略式軍服」と表現していた。確かにfatigueは正装ではないので「略装」の「軍服」には違いはないだろう。そしてそれを噛み砕いで訳そうとして、「略式軍服」というユニークな訳語が生まれたと想像できる。

だが「略装の軍服」はカテゴリ的な解説であって、英和辞典として不適切な解説であったと言わざるをえない。”fatigue”に「略」なんて意味は微塵も内包されていないのだから。

「戦闘服」や「(軍用)作業服」などと訳すべきであった。実際、英語のwikipediaでは "combat uniform" "battledress" "military fatigues" はすべて同一のものとして解説している。

つまり、このネット珍事はひとつの誤訳から生まれたのだ。

「黙殺」を「reject」と訳した歴史的事件を思い出す。

そもそも軍服なのかあれ

そしてもう一つ、私が疑問に思っているのは、そもそもゼレンスキーが着ている服は軍服なのかということである。

ウクライナ軍の紋章・ワッペンがあしらわれているのだから軍服なのだという主張が例のツイートのリプライにもあった。

ウクライナ国軍の軍服です。

— 🌻グッチ 炭(すみ)治郎🌻 (@hcmakati) May 21, 2023

肩にウクライナ国紋章が入ってるでしょう。 pic.twitter.com/2YcWR2nUwC

でも、本当に軍服なのかあれ?と湧いた疑問が、私の一番最初の出発点だった。次の動画をみてほしい。

おすぎとジーコ氏が載せている画像と同一の場面だ。

いやどうみてもただのパーカーじゃね?

軍服というか、どうみてもそこらへんで売っているただのパーカーにしか見えない。本当にこれが軍服なのか。てかパーカーの軍服ってあるのか?

これが軍服なら普段着と軍服の違いってどこにあるんだ?

この「ホントに?」という疑問が、私にこの記事を書かせた原動力である。

そしてこのパーカーを様々なソースで検証していくと、ある一つの事実を発見した。

パーカーの左胸に黒くうっすら見えるロゴ…。

これは…

M-tacじゃねーか!!

M-tacを知らない人に解説すると、ウクライナの民間タクティカルギアメーカーである。ちなみにこのパーカーも4000円ほどで買える。要は民生品である。

詳しくは下の記事を読んでほしいのだが、とにかくゼレンスキーはこのメーカーがお気に入りで、至るところでこのパーカーを着ている。

つまり、ゼレンスキーにとってはこのパーカーが「略礼服」なのだ。広島でG7と会合していた時はシャツの服装に変わっていたのは、つまりあれがよりフォーマルな礼服という認識でいる可能性が高い。

略装ながらも、ゼレンスキーは広島で慰霊碑に献花するときは黒のシャツに着替えるなど、彼なりのドレスコードがあることが見て取れる。これからはニュースのときに彼の服装に注目してみることで、その外交の重要度が分かるかもしれない。

ではG7と会合していたときの服装こそ、正規の軍服なのだろうか。

確かに肩にウ軍のワッペンが貼られ、軍服の感がいつもより強い。

https://www.president.gov.ua/en/news/u-saudivskij-araviyi-prezident-ukrayini-zustrivsya-zi-spadko-82993

ん…あれ…でもこの服の右下のロゴ…

これは…

M-tacじゃねーか!!

M-tacが好き過ぎる。ウクライナ政府の広報でいくつものゼレンスキーを確認したが、ほぼ毎日M-tacだった。ゼレンスキーは世界中を飛び回ってはこのM-tacの宣伝をして回っていたのだ。

ちなみにこの商品。

ほかにゼレンスキーが日常的に来ている服を調べてみたが、ほとんどが一般ブランドの服だった。以下の記事に詳しい。彼のファッションに興味ある方はご覧あれ。

Rags of Mass Disruption: What Volodymyr Zelenskyi Wears During the War

要はネットで買える服にウクライナ軍のワッペンを貼っていただけである。

なお、装備などをM-tacがウ軍に提供しているという噂があったので、こちらも確認してみた。

おそらく噂の出処はInsiderのこの記事。

ゼレンスキー大統領が愛用する緑のパーカーは在庫切れ…「生産再開は勝利の後になるだろう」メーカー担当者

『紛争開始後は同社がウクライナ軍向けに特化した製品の生産に注力したため、すぐに在庫切れとなってしまった。』という一文がある。これが唯一確認できたソースらしきものだった。

一方で上記のNewsWeekの記事ではM-TACの経営者タラス・ルドニツキーが「ウクライナ軍に直接供給されているわけではない」と明言している。

要するに、ウクライナ軍として正式に納入しているわけではないが、提供や販売を通じて前線の兵士に使われている、ということなのだろう。

ちなみにM-TACのルドニツキーさん、次のようにも言っている。『ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は「普通」の人が買い物をする場所で服を購入している』

普通の店で買った服なら、それは限りなく私服だろう。

やはりゼレンスキーは自分のお気に入りのブランドにワッペンを貼ってるだけの可能性が高い。ちなみに日本に降り立ったときの例のパーカーはワッペンすらもなかった。

つまり、「略式軍服」なんて言葉はないし、ゼレンスキーは軍服を着てもいないが本記事の帰結である。

もっとも、戦時の大統領が着ている服なのだからそれは「軍服」なのだ、といえば、それはそうなのかもしれない。だが、それが「略装」としてドレスコードに許されるというのなら、なんでもありになってしまわないか?

それがまかり通るなら、ゼレンスキーがビキニになって天皇陛下に拝謁しても「略式軍服」だからマナー通り、と言い張れてしまう。(そしてまさに略装姿で日本人に屈辱を与えたのがマッカーサーであったことを思い出してほしい)

おわりに

私の感想としては「略式だからセーフ」という理論は、色々な面から納得のいかない理屈だった。ただ、先程も書いたが、それはゼレンスキーの服装を非難する目的ではない。

そもそも、ドレスコードで重視されるのは何よりも「場の空気を読むこと」(TPO)である。葬式にジャージで行ったら張り倒されるぞ、と先に書いたが、一方で、友人の結婚式の二次会に正礼装で向かえばバカの烙印を押されるのは必定である。つまり、式の格式と自分の立ち位置を俯瞰して、”周りから求められる服装を選ぶ”のが何よりも重要なはずだ。

ゼレンスキーのあのパーカー姿は、国際社会の、なによりウクライナ市民の求める「空気」を立派に体現している。

したがって「ドレスコードとして礼を欠く服装なのかもしれないが非常時なのでそんなことを気にするべきではない」という結論で、終わりたいと思う。微温なオチだが、変な日本語を創造するよりはマシである。

おわり

ゼレンスキがー大好きなM-tacの公式サイト。”あの服”を買って応援しよう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?