短編小説『キャリアの寺子屋、あなたのおそばに』

富士には月見草がよく似合うそうだが、

筑波山には、蕎麦がよく似合う。

私は、坂道を駆け上っていた。

日曜の昼。あいにくの雨である。

脱輪するのでは、と冷や冷やしながら

低速ギアで、狭小な道路をひた走る。

集合時間は、午前11時であった。

余裕はある。…はずだった。

しかしこの山道を突破できるのか

いささか不安で、早めに家を出てきて

正解だ、と思った。

一回でたどり着けるか不安だった私は

一度、下見をしに来ていたのである。

初見でこの道を突破するのは

なかなか難しいことだ、と思わせる場所。

目指すのは、一軒の古民家だった。

筑波山の中腹にある。率直に言って、遠い。

なぜ、わざわざここで開催するのですか、と

主催者(仮にMとしておこう)に聞いた時、

Mはこう答えた。

「そこに掛け軸があるからです」

…よくわからない。

そこに山があるから、ではないのか?

私は質問を重ねて、その掛け軸が

佐藤一斎のものだ、と知った。

佐藤一斎。

江戸時代の末には聞こえた名士で、

一七七二年生まれ、一八五九年に死去。

田沼意次が老中に就任した頃に生まれて、

井伊直弼が桜田門外で散る前年に死んだ。

約八十八年の生涯の中で、

多くの門人を遺した儒学者である。

弟子には佐久間象山がいたから、

象山の弟子の一人、吉田松陰は

彼の影響を受けている、といってもいい。

「その古民家の引き出しの中から、偶然、

佐藤一斎の掛け軸が出てきたそうです。

それを聞いた時、私は

ここで開催すべきだ、するべきだ、と

思ったのです」

どん、と彼は畳を叩いた。…気がした。

「かの有名な、吉田松陰の松下村塾。

そこでは、志ある人たちが集まって

車座になって意見を交わし合った、

と聞いています」

うん、よくわからない。

しかし一方で

何だかわかるような気も、した。

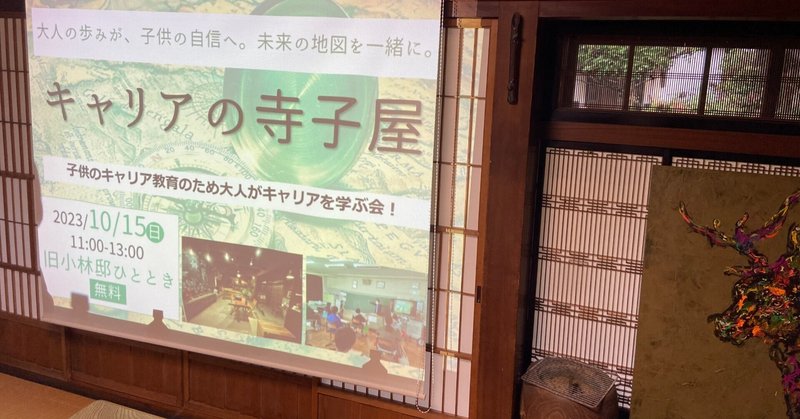

Mが開催する会の名前は

『キャリアの寺子屋』であった。

キャリア教育についての会である。

松下村塾がイメージならば、

公的な藩校ではない。「私塾」であろう。

…しかし、なぜ「寺子屋」なのか?

寺子屋とは、初学者、子どもが学ぶ

読み書きそろばん的なものであるのに…。

Mは、私の心を見透かしたように

こう言った。

「大人こそが初学者の気持ちで

学ぶべきです。大人だからこそ。

たとえ四十歳を越えていたとしても。

だから、寺子屋、なんです。

一から、大人こそが学んでいくべきです」

…雨は、降りしきっている。

私は蕎麦屋の横を通り過ぎ、さらに登り、

目的の古民家へとたどり着いた。

傘を広げて歩き、古民家に入る。

山は、眼下は、厚い雲でくゆっていた。

私のキャリアに似ていた。

…どこか時間が止まったかのような空間。

それでいて現代の風も漂う。

掛け軸。これか。

私はその前に置かれている現代的な

プロジェクターとパソコンへと目をやる。

奇妙である。が、不思議と違和感はなかった。

「キャリアの寺子屋」の第一回は

十人ほどの参加者を得て、始まった。

私が特に印象的だったのは、

「過渡期」の話である。

「成人への過渡期」と

「老年への過渡期」は知っていた。

前者は、まあ、大人の階段を上ることだ。

十七歳から二十二歳。

高校とか大学とか、そのあたり。

後者は、死を近くに感じて、

新たな生への希望を獲得する時期。

誰もがイメージしやすい。

…しかし問題は、その間に

「二つもの」過渡期があることである。

「三十歳の過渡期」と

「人生半ばの過渡期」。

前者は、可能性が限定される時期で

「生活修正」が起こる、という。

確かに言われてみればそうだ。

新卒の時期は、白紙のキャンバス。

どんな絵でも描けそうな錯覚がある。

しかし三十歳に到達すると、

「実は自分は、コレジャナイ」的な

上方か下方かの「修正」が入る。

私も、そうだった。

後者は自分らしさの模索や葛藤を通じて

「真の自分として

生きることを決断する」時期だ、という。

四十歳から四十五歳。今の私とほぼ同じ。

…私も確かにこの時期に、

創作や複業を始めた。

なるほど、衝動的に始めた、と思っていたが

きちんと理論化されていたのか!

「…終身雇用が続き、この二つの過渡期が

『見えなく』なっていました。

しかし、人生百年だ。八十歳までは生きる。

この二つの過渡期に、大人も直面しています。

なのに、『多くの大人がこれを

はっきりとは認識していない』のです」

私は、どきっとした。

その認識していない組の一人だったから。

「では、どのように認識すべきか?

人はみな、千差万別。

自分なりの『私のやりたいこと』を

掘り下げて、言語化していきましょう」

皆、声もなく聞き入っている。

雨音が、外から静かに響いている。

「特性、能力、価値観、興味。

そこから浮かび上がる想いと願い。

お仕着せの言葉、浅瀬ではなく

深い水底からつかみ上げていきます。

本来なら何時間もかけて行うのですが、

試しに、ワークシートに書き入れてください。

そしてそれを、人と見せ合ってみましょう」

…数十分後、座敷に笑い声が響いた。

私もつい、笑ってしまった。こんなに、

自分と他人とが違う、とは思わなかった。

まさに、千差万別だ。

「このような『文脈』をすっ飛ばして、

上澄みだけを聞かされても

木を見て森を見ず、浅い、と言われかねない」

Mは、おごそかに言う。

「子どもたちに対して、親はつい、

良かれと思って『文脈』をすっ飛ばし、

表面的な職業名や有名な個人名だけで

子どもの夢を摘み取ってないでしょうか。

全員が八冠や二刀流は達成できない。

だから、親は反対する。

…このような大人の試行錯誤の文脈を

子どもが見ることができたら、

良いとは思いませんか?」

会は、二時間をもって散会した。

二次会は蕎麦屋だった。

その蕎麦屋も、また古民家。

どんだけ古民家が好きなんだ。

名物店長、いや、大将、とでも言うべきか、

その流れるような手さばき、口さばきに

誰しもが心を奪われる。

時には蕎麦まで奪われた。

蕎麦の扉が、開く。

背筋が、ぴんと伸びる思いがした。

色々な意味でおいしく味わい尽くして、

私たちは店を出た。

…いつの間にか、雨は上がっていた。

山が見えた。眼下は爽やかだ。

筑波山には、蕎麦がよく似合う。

(おわり)

※宮内 利亮 さん主催、

金谷 武 さんも参加された

「キャリアの寺子屋」第一回を

小説(風)に書いてみました。

(多少の想像、脚色を交えています)

※以前「せんのみなと」の

高崎 澄香 さん、長嶺 将也 さんに

キャリア支援を受け、言語化を

していただいた経験がありましたので、

より深く学べたように思います↓

ありがとうございました!

よろしければサポートいただけますと、とても嬉しいです。クリエイター活動のために使わせていただきます!