実は世界的に有名な「ikigai」

皆様は「生きがい」を持っていますか?

そう聞くと、たいていの方は

「私はこれが生きがい…だと思います」

というものを答える、と思います。

◆「仕事の後の一杯をぐいっと飲むと、

『生きている』って感じがしますね!」

◆「私は子どもの成長が『生きがい』」

◆「この仕事をしてきて良かったです。

仕事が『生きがい』ですね」

これはもう、人それぞれ。

日本では「生きがい」という言葉が

普通に使われます。

それがゆえに、世界の中で

「ikigai」という言葉・概念が今、

どう響いているのか、わかりにくいのです。

実は、日本発のこの言葉、

「ikigai」と表現され、そのまま使われています。

めっちゃ、いま、

世界で研究されているんですよ。

あの有名な脳科学者、茂木健一郎さんも

最近「ikigai」について本を英語で書き、

瞬く間に世界でベストセラー、

日本語で逆輸入(訳本)されているほどです↓

「またまた、そんなことがあるわけがない。

ただの『生きがい』でしょ?」

そう思われた方は試しに、

「ikigai」というキーワードで

検索をしてみて下さい。

Amazonの書籍をはじめとして、

色んなものがヒットする、と思うんです。

LinkedIn上でも、かなりヒットします。

実は、日本以外の他の国の言語では、

ikigaiにぴったりと合うニュアンスの言葉は

なかなか見つけられないそうです。

本記事は、世界における「ikigai」について。

生きがいは、幸せ、とはちょっと違いますよね。

幸せ=生きがいなのか、というと

何か少し、ニュアンスが違う気がする。

生きがいは、誤解を恐れずに書けば

「生きていてよかった」

「毎日生きていくための理由」

などと感じられること、だと私は思います。

それは必ずしも

自分「だけ」が幸せでなくてもよい。

「他人が幸せになるのが生きがい」

「自己犠牲の上での生きがい」と

いうこともありえるから。

いきがいの「かい」、「甲斐」という言葉は、

「行動の結果としてあらわれる『しるし』」

「努力した効果」「期待できる値打ち」

などの意味があります。

自分が生きて行動することで、

どんな「結果」や「効果」が得られるのか?

ひいては、自分は何のために生きているのか?

元々の「かい(かひ)」という言葉には

「交ふ(かふ)」とか

「『効』果の効ひ(かひ)」という

意味が含まれているそうです。

そんな哲学的な意味を含むのが「生きがい」。

(余談ですが、甲斐甲斐しいとか甲斐性とか、

「甲斐」がつく言葉は他にもあります。

武田信玄の本拠地も、甲斐の国、ですよね。

一説には、かいがいしいなどの言葉がまずあり、

甲斐の国の人が働き者であったことから

この漢字が当てられたそうです)

さて、この「生きがい」という言葉が

ikigaiとして「世界的に」

有名になったのは近年のこと。

2014年頃、「ikigaiダイアグラム」と

呼ばれる図が、バズりました。

すごい勢いで、拡散していきました。

起業家のMarc Winn氏が

図とともに発信したそうです。

皆様も見たことがあるかもしれません。

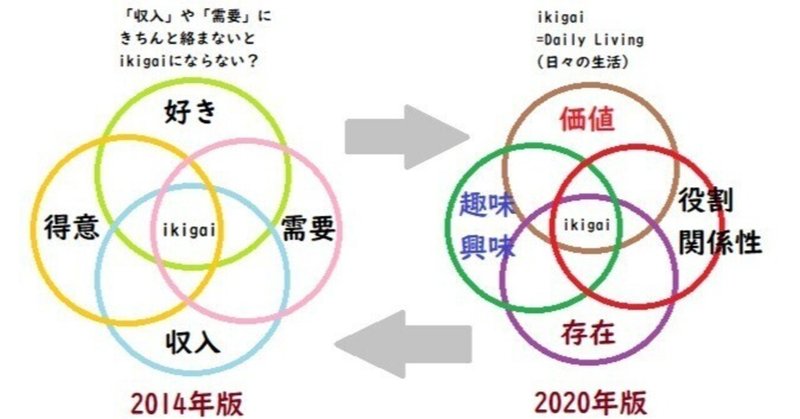

トップ画像の左の図は、それを

日本語にして簡略化して加工したもの。

簡単に言えば、

「好き」「得意」「需要」「収入」

これらを全部含めて重なるのが

ikigaiだ、という説明。

…ただですね、これ、本当に「生きがい」か?

好きや得意、が生きがいにつながるのは

わかりますが、

「需要」や「収入」が「必ず」絡まないと

ikigaiとは言えないのか?

ちょっと違うような気がします。

いや、否定するわけではなく、

そういう側面もあるけれども

もっと精神的なものもあるのではないか、

とツッコミを入れたくなるんです。

例えば、子育ては生きがい、という人から、

子育てで収入を得ているとか需要があるとか、

そういう人ばかりではないのでは…?と

聞かれた時、どう説明するのか?

というわけで、ikigaiの概念がない他国では、

ちょっと違ったニュアンスで広まっている

可能性がある。

本場日本から出す「生きがい」の説明としては

まだ改善の余地がある、ように思われます。

そこで、Nicholas Kemp氏が作った

別の四つの円の図も、合わせて紹介します。

出されたのは、2020年頃。

それをあえて日本語に訳して

簡略化したものがトップ画像の右の図。

この図では

◆「価値(があると感ずるもの)」

◆「趣味や興味(があるもの)」

◆「役割や関係性」

◆「存在(実存)」

この四つが重なるところがikigaiとなります。

また、ikigai=Daily Livingと

表記されており、より「日常」に近いものが

生きがい、とされる。

読者の皆様におかれましては、

「ikigai」の説明としては、

左図と右図、どちらがしっくりきますか?

…私、個人的には、右図のほうがしっくりくる。

生きがいとは主観的なもので、

個々人で決めればいいものだと思うから。

ただ、左図が間違っている、とか、

これはikigaiじゃない、とまでも私は言えない。

「生きる」ためには「お金」が必要ですし、

「社会に求められている」もののほうが

生きがいを感じやすい、とも思うから。

この二つの図、あるいは

「全く新しい図」を仮に自分で設定して

「反復横跳び」をしながら、

自分なりの生きがいとは何なのかを

考えていくのがいいのではないでしょうか?

最後に、まとめていきましょう。

本記事で、この二つの図を

あえて対比して提示して書いたのは、

◆世界的にいま「ikigai」が有名!

◆「日本ならでは」の考え、人生観

◆その解釈や説明には、いろいろある

◆でも日本国内だけでは

ikigaiが世界的に有名だと気づきにくい…

ということを書きたかったからです。

また、書いて投稿することにより、

読者の皆様の考えを促しつつ、

自分の考えをまとめたかったからです。

では、私自身のikigaiは何なのか?

…うーん、難しい。

日々、変わっていきます。

「これがあればいい!」というところまでは

煮詰め切れていない。

「地理と歴史」は、好きです。

でも左図的な「収入」や「需要」の面から言えば

ちょっとあやふや。

「書くこと」は、好きです。

ですが右図的な「役割や関連性」などまで

結びついているかというと難しい。

すみません、まとめると書いておきながら、

まとまらないまま、終わります。

逆に、何かご助言を頂ければ幸いです。

…読者の皆様はいかがですか?

皆様の「ikigai」は、何ですか?

※末筆ながら、ikigaiが

世界的な言葉だと気づかされたのは、

高崎 澄香 さん 長嶺 将也 さんたちの

「せんのみなと」の投稿で

『日本が世界で一番ikigaiの見つかる国に』

という言葉を見かけたから、です。

「あるプロジェクト」を

Eri INOUE (井上絵梨) さんたちと

進めているそうです↓

シェアありがとうございました。

ぜひリンクからどうぞ↓

※本記事を書くにあたって

参考にした記事へのリンクも、

コメント欄に貼ります。

『充実した日々のための、お金とライフデザイン』

「ikigaiを得て、ライフプランに彩を!」↓

合わせてぜひ!

よろしければサポートいただけますと、とても嬉しいです。クリエイター活動のために使わせていただきます!