後付けの解釈、当時の視点

四十七都道府県、という区分に

日本に住む現代の私たちは慣れてはおりますが、

昔からそうであったわけでは、ありません。

「江戸三百藩」と言いまして、

日本はもっと色々な「藩」に分かれていました。

いや三百どころか、もっとこまごまとしていた。

国替え、取り潰し、新設もありました。

たとえ今は同じ県内であっても

昔は色んな藩が入り混じっていた、のです。

ですがそもそも「藩」というこの用語自体、

実は江戸時代では、あまり使われていません。

今回の記事は、この「藩」という用語から

ちょっと歴史について考えてみます。

「…えっ、〇〇藩とかは幕末を扱う時代劇で

ふつうにセリフとして言われていますし、

明治時代には『廃藩置県』とかも

あったじゃないですか?」

うん、そうなんですけどね…。

「一万石以上の大名が治める政治組織」、

一応、このように定義はできるものの、

江戸時代には「藩」は

『公式な制度名』ではなかったのです。

元々、古代中国の「周」の王が

地方の勢力者、諸侯に「封建」

(土地と民を支配することを認める)した、

その範囲を、「藩」と呼んでいました。

その呼び名を江戸時代の儒学者たちが援用して

本の中で使っていた、その程度なのです。

つまり江戸時代では、「〇〇藩」ではなく、

その大名の支配する土地は「領分」

その大名の家来たちは「家中」と呼ばれており、

例えばいわゆる「仙台藩士」であれば

「松平陸奥守家来」と

公式には呼ばれていたそうなのです。

『藩』はあくまで「明治時代」以降から

江戸時代を振り返った際に、

「藩主、お殿様がいたよね、昔。

今はいないけど」的な

歴史を振り返るときに主に使う

用語として広まったようです。

もちろん、支配者層や学者、

一部の幕末の志士など、

「儒学的な教養あります」的な人たちは

○○藩、という言い方を

していたかもしれませんが、

いわゆる近代法や国民国家的な

考えがまだ無かった(少なかった)近世では、

人にひもづかない

行政組織や法人の概念があまりなく、

あくまで「○○というお殿様、家の土地」

「○○というお殿様、家の家来」という

見方がされていた、ようなのです。

「…うーん、なんか、ややこしいですね。

でも、藩という呼び名が公式なものでないなら、

廃藩置県、という用語はおかしくないですか?」

うん、まさにそこが問題です。

つまり、『滅ぼされるべきもの、無くすべきもの、

となった後で「藩」という考え方が表に出てきて、

江戸時代の各地域の大名の支配体制が

「藩」と公式に呼ばれ出した』わけです。

1868年、明治元年、

明治新政府は旧幕府領を「天皇の直轄領」として、

府と県に分けました。

ところが江戸時代は、徳川家の幕府領だけではなく、

色々な大名が治める地域が、あります。

各大名の「領分」。ここを、何と呼ぶか?

新しく明治天皇がトップになって

国を治めていく、ということとなっていく、

すなわち各大名の治める場所は

封建された「藩」なのだ、

いつかは天皇の下に戻すべきもの、

一つの国としてまとまっていかねば…

という理屈がつけられ、ここで初めて

「藩」という用語が公式になりました。

それを踏まえての、

1869年「版籍奉還」、

1871年「廃藩置県」という流れなのです。

ごちゃごちゃと書きましたが、要するに、

◆江戸時代に「藩」という呼び名は公式ではない

◆明治になって初めて、公式に認められた

◆しかし公式になって、すぐ「廃藩」された

ということです。

もっとも、血で血を洗う幕末の混乱時には、

「敵か、味方か」ということが大事なので、

「あいつは長州藩士」「こっちは薩摩藩士」

というように、徐々に使われ始めていた、

という可能性は、あります。

「はん」、わかりやすいです。

たった二文字で、言いやすいですし。

ただし、私が言いたいのは、

後の時代から見れば当たり前のように

使っている歴史的な言葉、用語であっても、

その当時、当たり前のように使っていたとは

必ずしも限らない、ということです。

…こういうことは、歴史を考えるにあたって

往々にありがちなことです。

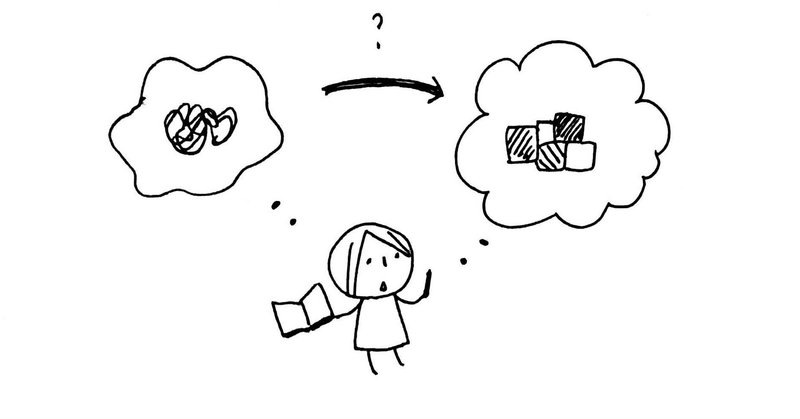

それを、つい「現代の目」から

「わかりやすく」とらえようとすると、

「その当時の視点」を、すっ飛ばしがち。

読者の皆様も、こういうこと、ないですか。

実はその当時はごちゃごちゃで

右も左もよくわからない状況だったのに、

後から冷静に「歴史を見つめ直して」みて、

「整理」してみて、その上で

「当時も」すべてをわかっていたかのように

他人に説明してしまうことが。

記憶が、都合が良いように、

濾過されて美化されることが。

別に、それが悪い、というわけではありません。

わかりやすく説明したりすること、

細かすぎる事象を取捨選択して

大事なことのみを強調していうことは、

人に伝えるという点では、とても大事です。

「この日は朝食に何を食べて…」と

全部を細かくずらずら言われてもわかりませんし。

字数制限も、ありますし。

いつまでも過去の細かいことを

ぐちぐちするのも、嫌なことですし。

「藩」の話で言えば、

「松平陸奥守家来」と言うと「?」

となりがちですが、

「仙台藩士」と言えば「うん、了解」です。

ですけれども、そういう「後付けの解釈」だけに

慣れ過ぎてしまって、

「その当時の視点」を忘れてしまう…。

実は「藩」とは公式には呼ばれていなかった、

ということを、そもそも知らない…。

これには、ちょっと

気を付けるべきだと思うのです。

つい私たちは「結果から」歴史を見がちです。

廃藩置県されて、整理されて、

編入されたり新設されたり無くなったり、

ついには四十七都道府県になった、

そういう結果がある。

それらの経緯を全部すっ飛ばして、

昔から四十七都道府県があった、という

意識、言わば錯覚を持ってしまいがちです。

もっと身近な例で言えば、

市町村合併、でも

同様のケースがありますよね。

下手すると、色んなせめぎ合い、

対立、手打ち、ごちゃごちゃがあえて

『無かったこと』に

されることさえ、ある。歴史の、抹消。

少子化で、小学校がどんどん統合され、

地名も、いつの間に消えていく…。

それは少し、悲しい。

「整理される前のごちゃごちゃ」も、

「整理した後のすっきり」も、

両方合わせて「理解」しておくこと。

その上で、ケースバーケースで

他人にも「説明」できるように

自分なりに「解釈」しておくこと。

こういうことが大事かな、と

思っております。

よろしければサポートいただけますと、とても嬉しいです。クリエイター活動のために使わせていただきます!