PopOSを使い始めてみる

9月からここ2ヶ月半ほど、私のカスタムPC(注釈*1)であるRyzenマシンの2枚のM.2 SSDディスクにはそれぞれ

1st SSD (1TB):Ubuntu Linux 20.04LTS→20.10

2nd SSD(500GB):Windows 10

という構成で使っていました。

その間Windowsを起動したのは、比較のためにBlenderのベンチマークを測るための1回のみ。

「このPCをBlenderマシンとして使う限り、もうWindowsに戻る事はないな」

と確信しました。

パソコン上で私がやりたい事はほぼ全てLinuxとMacがあれば完結出来る環境が整った感じです。(Macでしか出来ない事や使いたいアプリがまだあるのでMacは必要)

そこで、メイン環境の調子がおかしくなった時など緊急時にサブシステムとして立ち上げる環境を作るために、Windows 10を入れてある2ndディスクもLinux環境にすることにしました。

思い立ったら迷いを断ち切るためにすぐ行動。Windows環境のNTFSディスクを丸ごとさくっとext4で新規フォーマット。綺麗サッパリ、削除しました。そして新規インストールで、以前から気になっていた

「Pop!_OS」(以下、表記が面倒なのでPopOS)

を入れてみることにしました。

ファーストコンタクト

PopOSを使うのは今回が初めてなのでファースト・インプレッションは今しか書けません。なので忘れないうちにざっくりと書いてみます。

日本語が使えるかどうか気になる人もいると思いますが、問題なしです。ベースがUbuntuなので、インストール時の言語で日本語を選んでおけばGoogle日本語インプットメソッドのオープンソース版Mozcが最初から入ってきます。メニュー周りの日本語表記はこんな感じです。

最初に気づくUbuntuとの違いは、NVIDIAのドライバーが標準で最初から入っているところです。

少し話は逸れますが、NIVIDIAのようなGPUカードとPCゲーム界は切り離せません。日本ではあまり動きがない印象ですが海外のカスタムPC系Youtuber(ゲームユーザーがメイン層)界隈の動画をよく観ていると、近年「Linuxでゲームを」という動きがあります。Steamが2018年からWindowsゲームのLinux対応を発表し、独自のWineライブラリProtonの開発やVulcan サポートを強化し始めているのもその流れでしょう。

このProtonの開発によりこの2年間で6000ものWindowsゲームがLinuxでプレイ出来るようになったようです。

Steamの運営をしているValveコーポレーション自体が独自のLinuxベースのゲーミングPCやSteamOSの開発に力を入れていることも大きいでしょう。共同創業者がLinuxとオープンソースに肩入れしているのもあるようです。(Windowsの動向に縛られたくない環境を作りたいのではとも読み取れます)

PopOSはそういう若い世代のゲームユーザーをターゲットにしている側面もあるので、NIVIDIAドライバーが最初から入っているのも納得です。

プリインストールのアプリ群

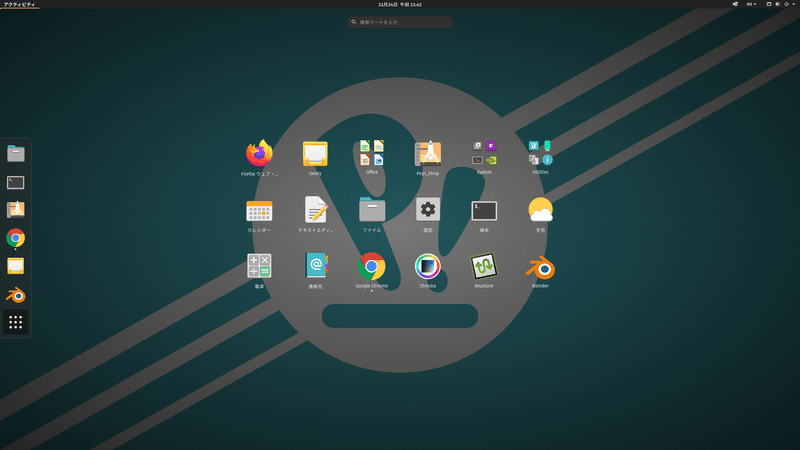

これはプリインストールのアプリ群に加え、Google Chromeだけインストールした状態です。

NVIDIAドライバーは「System」グループフォルダに入っています。

ユーティリティ群はこんな感じです。画像の真ん中にある「USB flasher」というアプリはUSBでLinuxを起動出来るLiveUSBが作れるアプリです。操作もシンプルで超簡単に作れる素晴らしいアプリです。

Blenderをインストール

Blenderを入れてみます。PopOSの公式ストアアプリ「Pop Store」を開きます。

Steam、Lutris、Atom、VSCode、Slackなど、PopOSユーザーが使いそうなアプリが選びぬかれて上位に来るようになっている印象。

Blenderも最新安定版がインストールされるようになってました。クリックしてインストール開始。

インストール完了。

PopOS上でのBlenderの動作ですが、Ubuntuと同じくシュパッと1秒以下で起動します。これに慣れるともうこれ以上の起動時間がかかる環境には戻れません。Wacomタブレットも何もせず繋ぐだけですぐ使えるのでスカルプト環境も即準備完了。素晴らしい。

PopOSの操作感

一言で表せばシンプルで軽量。動作もキビキビしていて好感触です。標準のUbuntuと比較するとデフォルトのアプリやユーティリティが厳選されている感じがあります。デフォルトのメールソフトがGearyなのも高ポイント。使い込んでみないと分からない事も多いのでそのへんはまた追々。

PopOSとは

LinuxプリインストールPCを作っているアメリカのメーカー「System76」が作っているLinux OSです。Ubuntuをベースにしているため親和性が高いです。

System76を「Linux界のApple」と呼ぶ人もいます。ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたLinuxマシンメーカーということと、そのガレージメーカー的な立ち位置がその所以だと思います。

有名どころでは、あのPixarがSystem76のLinuxマシンを導入して使用しています。

Pixarは制作にはLinuxを使っている、ということは知られています。有名な話ではトイストーリー2のデータがコマンド一発で消えてしまった事件がありますね。

PixarのLinux移行の話はだいぶ昔に読んだ記事ですがまだ残っていました。

ただ、実際に使用しているマシンの種類やスペックなど具体的な情報はあまり出てきません。このSystem76のマシンの情報は珍しく、プレゼンで使われている様子が観れます。

一番スペックが高い「Bonobo WS」というモデル名のワークステーションラップトップを使っているようです。

要点をまとめると、Pixarが使っているという事でSystem76に興味を持ち、そのSystem76が開発しているOSという事でPopOSに興味を持った、という訳です。

まとめ

以上、PopOS導入のファースト・インプレッションでした。定番のUbuntuベースでメジャーアップデートもほぼ同じようにアップデートされるのも安心要素です。サブ環境を構築しつつ少しずつ触っていこうと思います。

(注釈*1)「 カスタムPC」:「自作PC」の英語圏での呼び方の一つ。他にホームメイドPC、ホームビルトPCなど。ソースコードやパーツからフルスクラッチで「自作」しているわけではないので私はこの呼び方の方が個人的にはしっくり来て好きです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?