【人事院・公務員】今後の公務員に求められること…デジタルの活用とマネジメント。

夜でもヒルタです。

私、晝田浩一郎は、岡崎市役所で約10年間公務員として働いていました。いまは、民間の立場で自治体と企業とをつなげ、共創の促進をしています。内閣府、大田区(東京都)、西尾市(愛知県)からアドバイザー等の委嘱をいただいているので「公」の顔も持ちながら活動しています。

「これからの公務員」や「自治体・役所のあり方」といったことで講演をさせてもらうことも多々あります。

直近、人事院年次報告書が発表されました。国がどのように考えているかが知ることとができます。

令和4年度人事院年次報告書

令和4年度(2022年度)の年次報告書…いわゆる『公務員白書』が公開されました。全体版のPDFは以下からダウンロードも閲覧もできます。

概要版が以下です。

画像でざっと見れるように貼り付けましたものが以下です。

公務員の離職が急増中!?

人のことを言えないのですが、私自身も岡崎市役所を辞めて、民間の立場で自治体や地方創生/地域活性化に取り組んでいます。こうした動きが近年加速化しています。国家公務員のデータは以下です。

令和2年度退職者数は109人 [表1]

○ 平成25年度の退職者数と比べると33人(43.4%)増加

○ 在職年数別に見ると、採用後1年未満の退職者数は横ばいである一方、3年未満、5年未満及び10年未満の退職者数は増加傾向

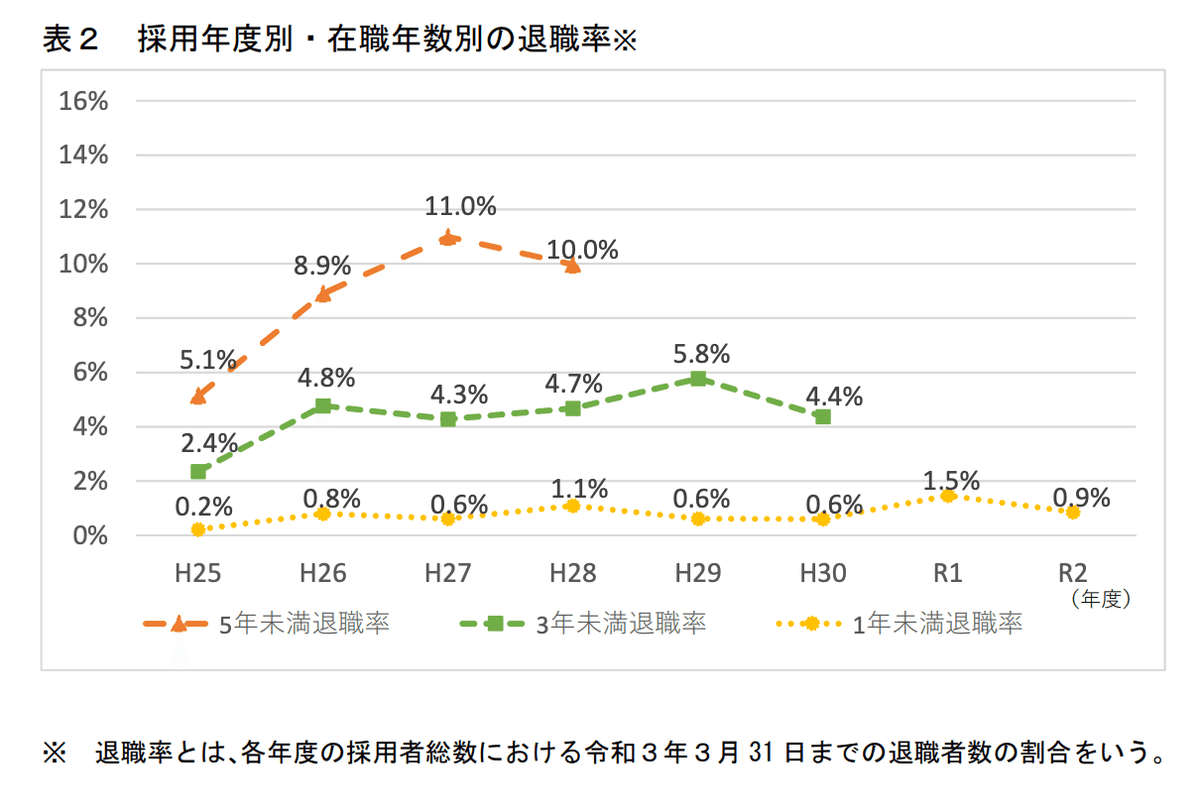

若年層の退職率は平成25年度採用者の退職率と比べ増加傾向 [表2] ○ 5年未満退職率は、平成25年度採用者(主に平成24年度に新設された総合職試験からの採用者。以下同じ。)5.1%から平成28年度採用者(5年未満退職率が把握可能な採用者。)10.0%と4.9ポイント上昇

○ 3年未満退職率は、平成25年度採用者2.4%から平成30年度採用者(3年未満退職率が把握可能な採用者。)4.4%と2.0ポイント上昇

体感としても地方公務員もどんどんと辞めていっている印象です。とくに、いわゆるスーパー公務員といわれるような人材がここ最近は民間にうつったり、独立したりしています。

せっかくいい人材を獲得したとしても、辞めてしまう場合があります。ポジティブな辞め方とネガティブな辞め方はあるにしても「組織」として考えるとキツい。

私は、人材の流動性があった方が良いとも考えています。また、経済産業省や神戸市が取り入れていますが「リボルビングドア」「出戻り」の制度があることが重要だと考えています。辞めたとしても、また職場に戻ってこれる制度です。

採用だけ華々しく「地方のために働けます!」って広告でみせて、実際に市役所で働きはじめたら旧態然の昭和か?というギャップに悩んでいる若手公務員の話もよく聞きます。

「釣った魚にエサはやらない」ではなく、しっかりと育てあげていく。別のキャリア選択をしたとしてもまた戻ってこれるような制度や技術をもった職員をレンタルしあうような制度が今後ますます重要になってきます。

公務員のこれから。自治体のこれから。

人手不足がどこの業界でもいわれていますが、公務員も例外ではありません。国家公務員についても、東大の志望者が初めて200人を割るといったニュースが話題にもなっていました。

「優秀な人材」の定義はそれぞれですが、これまでと違って「安定だから」「簡単な仕事だから」といった考えだけで公務員になろうという人たちでは公務員として働いていくことには難しくなりました。(当然、想いを持って公務員として働いている方々もたくさんいます)

2040年には総務省がいまの公務員の数が半減するといった報告もあります。日本の人口減少に合わせて公務員も減っていくわけです。平常時は公務員の数を減らしても業務効率化やテクノロジーでなんとかなるとおもいますが、災害等の非常時のことも考えておく必要があります。

『自治体戦略2040構想研究会 第一次・第二次報告について』

自治体として公務員だけではなく、民間人材をどんどんと活用していく流れがきています。四條畷市をはじめ副市長を民間人材で公募するといったこともあります。

幹部級だけではなく、現場に「複業人材」を活用している自治体も増えてきています。Another worksさんが取り組んでいる「複業クラウド for Public」では、2023年6月10日現在、80自治体と連携し、現場に民間複業人材が活躍できる制度を設けています。

自治体のことだから公務員だけが頑張る、のではなく。民間企業と一緒になって取り組みを進めていく。人事院年次報告書にあるようなデータの利活用や評価制度等についても、国家公務員や地方公務員にとっても新たな視点や取り組み方を導入していくことでより効果を発揮するものだと感じます。

「民間のやり方が全て正しい」とは全く思っていないですし、民間のやり方をそのまま省庁や自治体に導入したとしても本質的にはうまくいきません。外国でキレイな花をそのまま日本に持ってきたとしてもキレイ咲かないのと同じです。

お互いの文化や風土を理解しながらも、新しい取り組みに目を向けて小さくトライしていく。組織や個人がそれぞれ、挑戦(チャレンジ)までいかなくても試み(トライ)をしていくことで、離職率や働き方ギャップを埋めていけると信じています。

公務員だけ、自治体だけでがんばるのではなく民間人材の登用や活用といったことも重要。リボルビングドア・出戻りのように、出たり入ったりできるような制度設計をせず、どんどんと優秀な人材が流出してしまったら。

「安定しているし、とりあえず、言われたことだけやっておけばいいんでしょ」という方が増えてしまったならば、結果、市民活動や市民の福祉向上に大きな損失をもたらす。最初は影響は小さくとも波紋のごとく、徐々に影響が広がっていく。

「市民生活の基礎である自治体」を支える公務員の質が、まちの質にもつながっていく。

さぁ、共創だ!

サポートありがとうございます! プレッシャーいただけたと感じてがんばっていきます!!