【登壇】IVS2023KYOTO「スタートアップx行政 官民連携のリアル」イベントの登壇ログ

夜でもヒルタです。「しあわせな+1時間を。岡崎市」を目指して活動しています。自分の使いたいように、自由に使える時間があることが「しあわせ」につながると信じています、家族との時間・学び直し・まちづくり活動・趣味や休息等。そうした時間を住民が毎日+1時間得られるまちをつくる。

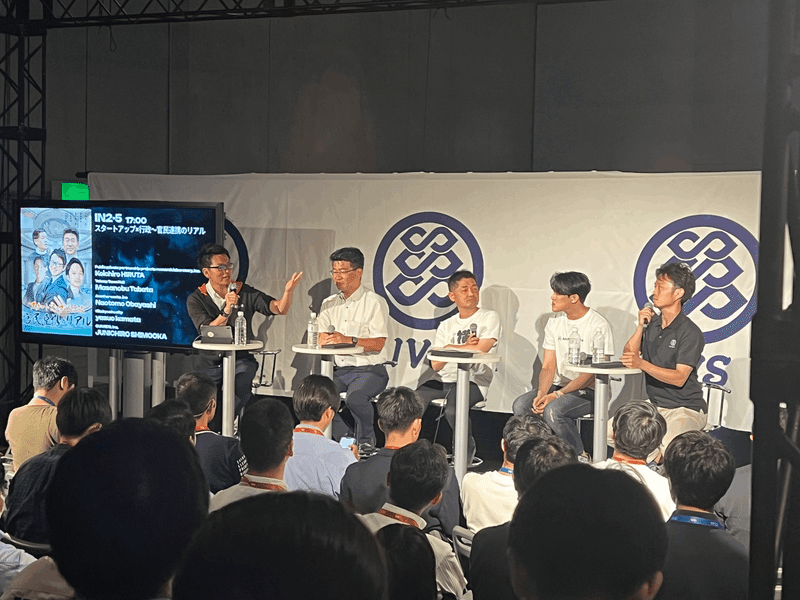

私、晝田浩一郎・ひるた浩一郎は、IVS2023KYOTOのイベントに登壇いたしました。

IVS登壇「スタートアップ×行政 官民連携のリアル」

自己紹介

‐晝田浩一郎

2日目、最終セッションですね。

『スタートアップ×行政 官民連携のリアル』これから始めていきます。

皆さんよろしくお願いいたします。私は、㈱官民連携事業研究所で自治体と企業をつなぐ官民連携競争の促進をやっております晝田浩一郎です。今日、モデレーターを務めさせていただきます。

たくさんの方々が、企業の方も自治体の方も参加いただいているかなと思うんですけど、ここをきっかけにして、受発注の関係ではなくて、連携、共に創る@共創」そういったところを一歩でも踏み出せるような、何かしらアクションにつながるような、そんな機会になればいいなというふうに考えています。

まずですね、皆さん……!

企業だよって方はパーを。

自治体だよって方はグーを。

学生ですとかそれ以外ですって方はチョキを。

せーのって言うんで、みんな挙げてもらっていいですか。

いきますよ……せーの。はい。

やっぱり企業の方が多い。でも自治体の方も結構いらっしゃいますね。

ほとんど企業の方ですね。ありがとうございます。さすがIVSです。

本日登壇いただくのが、後ほど自己紹介もしていただきますが。

北九州市 スタートアップ推進課

鎌田 靖雄・かまた やすおさん。

横瀬町 町経営課

田端 将伸・たばた まさのぶさん。

株式会社Another works

代表取締役 大林 尚朝・おおばやし なおともさん。

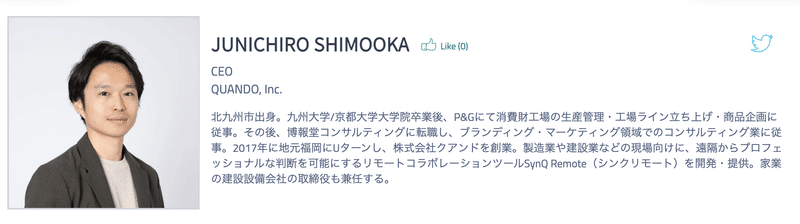

株式会社クアンド

代表取締役CEO 下岡 純一郎・しもおか じゅんいちろうさん。

この4名をお迎えしてスタートしていきます。皆さんよろしくお願いいたします。今日、この4方からですね、どんどんどんどんTwitterとかnoteとかFacebookに、SNSに発信していってほしいというふうに聞いていますので、どんどん写真撮って発信もお願いいたします。

簡単に各々自己紹介をしていただきたいなと思います。

まずは北九州市の鎌田さん、2〜3分で自己紹介、活動紹介お願いします。

‐鎌田 靖雄

はい、皆さんこんにちは。

北九州市役所で働いています。スタートアップ支援を担当しています。鎌田と申します。どうぞよろしくお願いします。

皆さん北九州市ってご存知ですかね。どこにあるかとか、どんなまちかとか、ご存知な方がいらっしゃいますかね。

自己紹介ですので、私自身は今のスタートアップ支援の仕事は3年目です。市役所の移動というのが色々な職場を点々としますが、だいたい3年サイクルで移動するケースが多くてですね。私も3年目ですので、この先何年今の仕事をするかちょっとわかりませんが…。北九州はですね、政令市ではあるんですね。人口も92万人います。ただ人口はどんどん減ってまして、よくマスコミの報道、新聞報道とかでも、人口が一番減っている自治体だというようなことも載ったりしまして。一番今の課題としては人口をどういうふうに、市長も変わりまして人口を100万人に戻そうというところです。

その中でいろんな新しいことをチャレンジすると、その中の一丁目一番地で「スタートアップ支援! スタートアップ支援!」とずっと市長言ってますので、また後ほど色々ご紹介したいと思いますが、北九州はスタートアップのやりたい方、スタートアップで頑張っている方、ぜひ北九州でいろんなことをやってほしいと思ってます。よろしくお願いします。

‐田端 将伸

皆さんこんにちは。埼玉県横瀬町役場の田端と申します。

埼玉県横瀬町を知ってた方いますか。

私も官民連携を7年はやっているんですが、北九州さんとはちょっと違ってて、こちらから課題を出さずに、間口を広くハードルを下げて、誰でもいいから横瀬町で実証試験とか、これからの社会課題を解決していってみたいなっていうチャレンジャーだけ集めているような施策です。私、官民連携は「よこらぼ」をやっておりますので、詳しくは「よこらぼ」と検索してみていただければと思います。

簡単ですが以上です。よろしくお願いします。

‐大林 尚朝

皆さんこんにちは。株式会社Another worksの代表をしております大林と申します。よろしくお願いします。

弊社は複業クラウドという、ちょうど真横にブースを出しているんですけれども、奇跡ですね。「複業クラウド」という採用手数料無料で、6万人複業したいという方々が実名顔写真付きで登録していて、それをサブスクでSaaS型で企業にどんどん導入いただいて、今累計で1,200社ぐらい導入いただいているサービスです。

2年半前に我々は自治体向けにサービス提供をし始めて、今累計で87自治体に導入いただいています。今日本全国で1741基礎自治体があると言われている中の87なので、ちょうど今全国の5%の自治体が複業クラウドを導入しているということです。ただゼロから私が地方に飛び回って、第2例目で横瀬町の田端さんのところでやらせていただいて、それが着実に積み上がって、今、87自治体。もう既に決まっているところも含めると100自治体近くまで決まっているというところです。

それをどういうふうに戦略を組んでやってきたのかというところの超リアルを今日お話しできればなと思っています。

最後、簡単に何を行政とやっているかというと、行政の課題、例えば行政でDXを進めたいとか、ふるさと納税を強化したいとか、広報紙をアップデートしたい、デザインをもうちょっとカッコよくしたいみたいな、なかなか行政職員だけでは解決することができない課題を、我々の登録している6万人の複業人材の中から、その地方に思い入れがあったり何か関わりたいという強い想いを持つ人を、我々が面談まで全部入ってマッチングをすることをずっとやらせていただいております。

今日はオフレコはなしでいきたいと思いますので、全部お話ししたいと思います。よろしくお願いします。

‐下岡純一郎

株式会社クアンドの下岡です。

私はクアンドという会社で「SynQ Remote」という建設とか製造業に特化したビデオコミュニケーションツールを提供しています。

自治体さんとして北九州さんにも使っていただいていて導入していただいています。そういう文脈とは別に、もともと北九州出身で一回も大学、大学院就職で外に出たのですが、Uターンして北九州で起業して、そこで創業しながらサービスを使っていただいているというような状況なので、サービスだけではなくて、創業支援とかそういった文脈で今日お話ができればなと思っています。

お隣、福岡市というのがあるのですが、非常にスタートアップ支援が盛んなまちでして、私はそっちにもオフィスを持っていて、北九州にもあるので、

いつも行政の人からどっちのスタートアップなんだいと言われることを微妙にすり抜けながらここに至るという、そういう行政ならではのライバル心みたいなところもあって、それが結構支援に色濃く出ているというところも話せればなというふうに思っています。

よろしくお願いします。

企業が自治体と組むメリット

‐晝田浩一郎

あらためて、鎌田さん、田端さん、大林さん、下岡さんよろしくお願いします。

今日企業の方も多かったので、まず大林さん、下岡んにお伺いできればなと思うんですけど、企業と自治体の連携促進の意義について。自治体とつながって何かやるって「めんどくさい」じゃないですか。めんどくさいんですよ、企業の皆さん。僕ももともと岡崎市役所の職員だったのでよくわかるんですが、超めんどくさいんですよ。

けど、自治体とつながって何かやる、自治体の支援を受けるみたいなところの意図や想いはどういったところなんですか。

‐大林 尚朝

ありがとうございます。もう一言で言ってすみません、非常に大変です。

そして売上にはなかなかつながりづらいというようなものが正直あります。

ただやる意義はめちゃくちゃありまして、我々「複業の社会実装を実現する」という会社のミッションだったり大義を掲げている。その大義のもとに自治体連携がやることによって一歩でも早くなるのであればやろうというところを決めて、本当に大義のために連携をするというのを決めたのが2020年の8月なんですね。

めちゃめちゃ暑いときにですね、官民連携事業研究所さん経由でですね、奈良県の三宅町にお話をしてそこから第一歩目がスタートしたというところです。

そこから我々はスタートしました。なので会社のミッションベースで我々は意義があると思ってスタートしたのが始まりです。それから売上が立ったのが正直2年後とかです。なので2022年の予算のタイミングで初めてマネタイズできたというところがあって、ずっと実証実験でやってきたんです。

僕が経営する上で非常に大事にしている言葉がありまして、二宮尊徳って知ってますかね、二宮尊徳が残した言葉で、『道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である』道徳や社会性と経済性を全部両立した上でビジネスはすべきだというところです。じゃあ本格的に自治体からどうマネタイズしていくかというところで、元自治体の職員さんを2名僕ら採用したんですよ。そこで行政の稟議倫のロジックだったり、マネタイズのロジックだったり、議会というものの存在を全部理解した上でようやく2年間かけてマネタイズできた。その上で一番大事なのが事例づくりだったというところで、横瀬町のよこらぼにも採択いただいて、実証実験で無償でもいいからやらせてくださいという形でとにかく事例を作り続けた。それを乗り越えて今があるというような形でございます。

-晝田浩一郎

大義であったりだとか、自治体からの与信みたいなところもあったのかなというところですよね。

‐大林 尚朝

はい、そうですね。

‐晝田浩一郎

弊社、官民連携事業研究所もお手伝いさせてもらっています、ありがとうございます。

‐大林 尚朝

ありがとうございます、助かっています。

‐晝田浩一郎

下岡さん一方で、そういう大義みたいな話もあると思うんですけど、自治体との連携のメリットについて伺いたいです。下岡さんからして自治体とつながりながら、自治体の支援を受けながら取り組みを進めるというところの

メリットでや想いを教えてください

-下岡 純一郎

そうですね、僕たちもミッションが地域産業、レガシー産業のアップデートというところを掲げているので、地域にあるという、そこと連携するというのは、官だけではなくて民間ともやっています。

僕たちはサービスから入ったわけではなくて、やっぱり創業支援から入っています。福岡市も北九州市も他の自治体もどちらかというと、いきなりサービスというよりは創業支援の文脈でサポートしてもらっているところから関係性ができて。そこからやっていくうちに、そのサービスってこういうところも使えそうですよねという形で入っていったという形です。ですので、僕たちはどちらかというと、そういうところから始まっているという感じですね。

自治体とともにやる意義としては、やっぱり僕たちが解決したい課題というところは人手不足で、特にそういったところって地域が大変なところでもあるので、すごく自治体と組む意味はあります。やっぱり福岡市も北九州市も非常にスタートアップ支援というところに力を入れているので、行政の中でもそういったスタートアップ支援の方々が駆けずり回って、いろんな部署を回ってつないでくれるので、いわば「行政の中の営業マン」みたいな人がいるという形で支援していただいているのは非常にありがたいです。

‐晝田浩一郎

ありがとうございます。

企業側からして2つポイントがあったなと思うんですけど、「大義を達成するため」というところ。下岡さんが言ってくれた「最初のスタートは違ったんだけども、少しずつ発展してきたんだ」というのはすごくポイントだったのかなって聞いてて思いました。

自治体が考える共創と営業の違い

‐晝田浩一郎

自治体側のお二方にも伺います。

自治体って企業からこういう想いを持っている2人と話をするっていうのはめちゃくちゃ大事だと思うんですけど、自治体に「営業」に来るんですよ、企業の方って。営業に来られると鬱陶しいじゃないですか。自治体側の職員の立場からすると、企業から営業されるのマジで鬱陶しいんですよ。

でも大林さん、下岡さんのお二方は共に創る「共創」だったなと思うんです。企業からの営業でプロジェクトで動くってことはほとんどないと思うんですけど、企業との共創の重要性であったり、営業と共創の違いはいがでしょうか。

‐鎌田 靖雄

確かに営業は多いです。いろんな部署に行ってもいろんな営業がありますよね。確かに仕事してる時に「ちょっといいですか」って言われるのは……。だけど必要な、例えば物を買うとか、プロジェクトとかいうのはちょっと別ですけど、必要なときに営業があればジャストでそのとき買いますけど、そうじゃなければ「間に合ってます、結構です」なんですよね。だからプロジェクトの話、今日はスタートアップだとか官民連携というところで言うと、行政として、今、課題解決をしないといけないっていろいろあるんです。

いろんなセクションであるんですね。そのときにやり方として、例えば私たちのいる産業経済局のような部署は比較的新しいプロジェクトをやりたいと思っています。一緒にやってくれるパートナーを探しているときにいいタイミングで営業いただけると乗っていけます。『単なる営業』というのはただ「あるものを買ってくれますか」「これ使いませんか」だと間に合ってます。

でも、一緒につくりたいなというときにはパートナーを探していますので、そのいいタイミングで我々のほうに営業をいただけると、それは営業ではなくて協業だとか共創につながるんだろうなと思っています。

‐晝田浩一郎

良いですね! ありがとうございます。「単なる営業」ではないというのが1つポイントですね。

横瀬町の田端さん、「営業」と「共創」の違いってどういったところですか。

-田端 将伸

皆さんがもし役所に営業しに行くとしたら、例えば教育の人で行けば教育局だとか教育委員会、例えば産業であれば産業振興課とか、そういった部類があります。例えば、北九州市さんの場合はスタートアップ支援課という名前ですから、スタートアップの人はそこに行ったらいいんです。

けど、うちみたいに小さな町って私でさえ町経営課という課があって、どこも官民連携とか言ってないんですよね。そうすると皆さんが行った先のたまたま窓口に当たった人によって左右されるっていうのが結構自治体あるあるですよね。

自治体あるあるだなってすごい思っている中で、私たちは「よこらぼ」っていうプラットフォームを作って窓口をネット上にだけ作ったんですよね。私は営業来る人には「別にうち営業は全然いいです、時間もないんで。『よこらぼ』っていうサイトを見てください。よかったら申し込んでください。何なら課題は課題のデパートだって言われているくらい課題山ほどあるんで何でもできると思います」っていう言い方ができるようになったから、今、横瀬町はその官民連携がいろいろとはじまったのかなって思っています。

‐晝田浩一郎

「課題解決ベースでのプロジェクト」や「単なる営業」ってまさにキーワードだなー。「一緒になって解決していきましょう」「こういうことをやっていきましょう」っていうことなのかなと思いました。

企業側の大林さん、下岡さんからすると…企業の立場としてどうしても営業したくなっちゃう気持ちもあるのかなと思うんですがいかがでしょうか。

‐大林 尚朝

最初に思いっきり田端さんに営業したのは僕です(笑)

知人からつないでいただいて、自治体とつながるのは基本的に紹介が一番良いです。一番紹介が良いですし、つながりやすいですね。

知人の紹介で田端さんにつないでいただいて、「がっつりやらせてください!」と営業したところを「よこらぼ」を紹介いただきました。「よこらぼ」の来月の審査会に出てくれると。横瀬町に行かせていただいて、田端さんが審査するのかな、富田町長が審査するのかなって思って一生懸命プレゼンしたんですけれども、二人とも票を持ってなかった。住民さんが決めるんですよね。これがすごくフェアだと思います。

っていうところで、営業としては断られたんですけど、うまく共創プラットフォームという形でご一緒できました。北九州市さんも同じですね。共創プラットフォームという形で入らせていただいて、これが結果一番良かったなと思います。

‐晝田浩一郎

下岡さん、導入が北九州でもあるよって話もあったので、受発注の関係にもなったかと思うんですけど、それでも、「営業ありき」じゃなかったってことの認識でいいんですよね。

-下岡 純一郎

そうですね、異動で部署変わるじゃないですか。最初はスタートアップ支援側にいた人が、僕たちが使うユーザー側に回ったんで、それを牽引してくれたみたいな感じはあるかなというふうに思いますね。なので、ローテーションによってスタートアップ支援側の人から使う人になったんで、コミュニケーションしやしくて、理解もあるっていうような感じですかね。

‐晝田浩一郎

なるほど、いいですね! やっぱり「人のつながり」みたいなことはすごくすごく大事だなと思っているので、この後名刺交換もぜひみんなでできればなと思っているので、名刺交換してくださいね。

人によっては、特に企業側からすると、いやいや、やっぱ「決裁権者に会いたいんです。市長さんに会わせてください、町長さんに会わせてください、町長に営業させてください」って話も結構あったかなと思うんです。市長に営業したところで意味がないんですよねっていう話を鎌田さん、田端さんお二方から、自治体の立場から、首長に営業なんかしたって無駄なんだわって話を強めに言ってください。

-田端 将伸

じゃあまず私の方から。

なんでしょう、審査の点数持ってないんで、町長が。何の効力もなくて。オフレコまでいかなくても大丈夫だと思うんですけど。点数と審査員の意見というだけで最終的には町長が判断するんですけど、実際は点数です。点数が良ければ、たとえ町長の反対派でも合格します。町長の支援者であっても、点数が悪ければ絶対に通らないんです。そのぐらい点数ってすごい平等で公平性がある。

じゃあどんな点数なのかというと、実は条例化されているので全部公開されています。

審査票が全部出ているのでご覧いただくと分かるんですが、ちょっと変わったところだと「熱意があるか」。熱意でこれ決まるのって思うかもしれないんですけど、うちみたいな小さな町だと熱意を持ってこられないと……。なかなか一緒に共創は難しい。大企業の方だとたまたま人事異動で創業支援とか新規ビジネス部門になりましたっていう人が、熱意が全然なくて落っこっちゃうっていうか落選されていく。

一方、「この事業倒れたらうち会社がなくなるんですよ!」っていう会社もある。だから本当に必死だし、だからこそおもしろいし、もっといろんなことやりたくなるけど、大企業の人はいたらすみません。熱意がないところとは一緒にできないっていうのがうちの町の特徴かなと。

‐晝田浩一郎

熱意! めちゃくちゃ大事ですよね。

-田端 将伸

大事ですね。

うちの町長がね、ほんとは大企業とかを通したがるんですけど……。全然、審査には関係ないです。すみません。

‐晝田浩一郎

いいですね、田端さんめっちゃ言ってくれる。

北九州市の場合、例えば市長に営業したいんだ市長に会わせてくれって声も結構あると思うんですけど、意味がないって話をぜひ共有していただきたいです。

‐鎌田 靖雄

僕はね、意味はないことはないと思うんですよ。それは会えないより会って自社のサービスとか製品を紹介できる機会があったりこうしたことないと思うんです。でも、そのチャンスは大企業にはありますよね。

北九州も、毎年、年末年始には地元の大企業の皆様方は市長に面会する時間をちゃんと取れます。それは別に市にとっても雇用を生み出してるし、税収もちゃんと税金も払っていただいているので感謝と、どっちかというと企業様のほうが立場が上みたいな感じになってますけど。スタートアップの皆さん方がそういうチャンスは多分少ないと思うんですね。

でも、トップセールスすれば何かことが動くかというと、さっき田端さんが言ったみたいにトップセールスすれば何でも実現するわけではないということだけは皆さんご理解いただきたい。

北九州も熱意がない人は採択しません。私が0点にします。私はたまに審査員にしますけど、やっぱりみんな熱意がないと、それは公務員も一緒ですよ、企業の皆さんも一緒です。熱意がないと良い仕事はできません。

トップセールスは僕は無意味ではないと思います。チャンスがあればそれはあったほうがいいと思います。

企業が自治体を選ぶ基準

‐晝田浩一郎

大林さん、下岡さん側から自治体を選ぶ基準について伺いたいです。

大林さんは今約100の自治体とつながりを持ちながらやっている。下岡さんも北九州と福岡みたいな話もあったりする中で、企業から見てどういうふうな観点で自治体を選んでいるのかとか、こういう自治体と一緒にやりたいんだよねとか、こういう自治体と一緒にやると良いよという企業側の観点からシェアいただけると嬉しいです。

‐大林 尚朝

3つあると思っています。

1つ目が熱意です。

首長と担当者の条件にもつながりますが、田端さんとか鎌田さんなど、めちゃくちゃまちを良くしたいっていう、住民のためにとにかく良いものを取り入れていきたいっていう強い思いを持つ担当の方。僕はトップセール意味あると思っている派なんですね。めちゃくちゃトップセールしてきたので。

ただめちゃくちゃ想いのある首長さんと一緒にやらないと大体うまくいかないです。なのでまず第一に熱意が前提としてあると思っています。

2つ目が首長であろうと担当課の部課長さんでもあろうと、どれくらい馬力があるか。

庁舎内を動かせる調整力がある、どれくらい馬力があるかっていう、これを絶対に僕は見極めた方がいいと思います。これはもう首長に言っても全く馬力がない首長さんも、正直います。首長が良いって言って、下におろしても部課長が全く馬力がなくてトーンダウンするケースもこれもよくあります。なのでどれくらいその馬力がある、調整力があるというか、ものすごく人望がある人と担当でつながれるかっていう、それも一つ僕はポイントかなと思っています。

3つ目は事例がない中だと狙い目が機動力のある自治体。

これ僕大事だなと思っています。この機動力っていうのは自治体の規模とかにもよると思います。いきなり北九州市さんのような、全然事例がない中でいきなり北九州市さんのような100万人ぐらいの規模の自治体をいっても無理です。鎌田さんは言わないです、そういう人ではないですが。

大きな自治体だとどこに行ってもだいたいそれで「事例がないです」で終わっていきます。どんどん散っていきました。なので僕らはできれば1万人前後とか10万人以下ぐらいの基礎自治体さんとまず事例を、機動力のある自治体さんと事例を作って、その事例をもとにどんどん広げていったっていう、この3つが僕大事だなと思っています。

‐晝田浩一郎

熱意、馬力、機動力ですね。ありがとうございます。

下岡さん、どのような自治体と一緒にやっていきたいか、企業側の視点としていかがですか?

-下岡 純一郎

そうですね、僕もでもほぼ一緒で、やっぱりスタートアップに対してすごくオープンなのかっていうのと、スタートアップ支援をやっていこうっていう気概があるかっていうところがすごい重要かなと思っています。それはトップがまずそれを持っているかっていうところと、それを持って自由に動ける職員の人がいるかっていう2つがあると思うんですよね。だいたいどこの自治体も今スタートアップ支援だってやってるんで、力入れてるように見えるんですけど……。

僕、最近、見極める方法あるなと思って。スタートアップ支援に力を入れてる自治体と入れていない自治体との見分け方は、「市長とそのスタートアップの人たちが仲が良いか」プライベートで仲が良いかみたいなところは結構あるなと思っています。本当に力入れてるところって仕組みとしてスタートアップをやってるっていうよりは、個人として市長とかとスタートアップが仲がいいから通過なんですよね。ここで何かが通るわけではないんだけども、そこまで市長がちゃんと肝入りをしているっていうことが職員の人たちも伝わってるんで、すごくそこに対してポジティブに動いてくれると。

一方でそうじゃない市長の場合は、動かしにくいんだけども、その中で職員でめちゃくちゃマインドが、それこそアントレプレナーシップを持った人がいると、その人がドライブできる部分がめちゃくちゃある。これは見つけられるかどうかは結構運なんで、その二つの要素があるのかなと思いますね。

‐晝田浩一郎

田端さんというか横瀬町はまさにそんな感じだなとみえていますし、北九州の鎌田さんもきっとそうだろうなーとおもいます。

ステークホルダーへの説明

‐晝田浩一郎

一方で、企業として自治体と、さっき大林さんが売上につながるまで2年かかったんですよって話がありました。大義だとか意味があるんだって言ったとしても、KPIの設定であったり、社内に大事なんだっていうのを説明していく、株主や投資家含めて説明していくっていうなかで、「そんな金にならんことやってどうするんだ」みたいなことも何回か、もしかしたら、お二方苦労されこともあったかと思います。成果の決め方として大林さん、下岡さんいかがでしたか?

‐大林 尚朝

めちゃくちゃ言われますね。予実のところというか売上のところはめちゃくちゃ言われるんですけれども。それでも実現したい世界とか大義があるっていうのを経営者として自信満々に言うしかない。納得させるしかない。それが一つポイントかなと思います。KPIで言うとこれからやろうとしている企業さんは、おすすめのKPIの数は47で設定してください。

47、都道府県の数ですね。

前例主義なので絶対にその同一県内でどれぐらい事例があるか、どういう事例があるか、成功事例があるかっていうところを必ず聞かれます。もし事例がなければ隣の県、隣県でどういう事例があるのか、成功事例があるのかっていうのを絶対に聞かれます。なので、僕らはまず自治体の数っていうよりは47都道府県の中で、全国で必ず一自治体、都道府県の中で絶対に事例を作っていくっていうところで47っていう数を決めて、社内では大きな日本地図を作ってそこに色を塗ったりして、社内は盛り上げていきました。

‐晝田浩一郎

良いですね。ちょっとずつの目標。1741は遠いけども、まずは47だと。

‐大林 尚朝

まずは47ですね。そこから自治体の数。そしてその次が実際のマネタイズですね。どれぐらいのお金になるかっていうところです。

‐晝田浩一郎

下岡さん、自治体と取り組みをする、自治体と何かをやるっていうところで、社内への説明みたいなところとか、投資家や株主等の関係者への説明で苦労されたところとか、気を付けたポイントはありますか?

-下岡 純一郎

正直言うとあんまりなくて。というのは、うち結構民間がメインのサービスになっているので、そこを絶対取っていこうっていうよりは、多分民間に売れないものを行政には売れないので、どちらかというと民間のようにちゃんと積み上げていきましょうと。自治体は長くなるかもしれないけど、将来あるかもしれないよねぐらいでやっているので、そこに何かKPIを設けてみたいなことはないです。

ただ唯一あるとすると、一緒で「事例の数」です。それは僕たちはLP(ランディングページ)ってサービスサイトに載るときにやっぱり問い合わせがあるのって大体それを見てくる人たちなので。そこに、どのくらい事例が載っているかというところ、ちゃんと載せていこうねということはやってますね。

‐晝田浩一郎

やっぱり事例作り、実績作り、前例作りっていうのがすごく大事になってくるんだなということですね。

自治体が企業に求めること

‐晝田浩一郎

逆に自治体側に、鎌田さん、田端さんに伺います。

今日たくさんのスタートアップ企業の方々が参加してくれています。業種はあまり関係ないと思うんですけど、一つ熱量というのがあるにしても、どういうようなマインドセット、考えや思いを持っているような企業と組みたいか、こういう企業と一緒になって横瀬町、北九州市盛り上げていきたいという想いをぜひ自治体の立場としてシェアしていただけると嬉しいです。

‐鎌田 靖雄

北九州の場合は、今ですね、もともとやっぱり「モノづくりのまち」を売りにしていますし、強みとして考えています。ずっと言っているのが、ロボットですね、ロボットとか環境分野とか。市長が変わりまして、半導体とか宇宙とか、そういう成長分野の産業を北九州に作っていくというところで、スタートアップもそういう文脈です。どちらかというとテック系のスタートアップとかいうところを作っていきたいし、そういったところのスタートアップには北九州で何か一緒にやりませんかという感じですね。

地元の企業さん方との連携もある。そのまちでお仕事をするとした時に、やっぱり地元の企業さんとの相性というか一緒に協業というところが大事なので、北九州はそういう分野の方が合っているのかなと思っています。

‐晝田浩一郎

地元との協業、地元企業との協業というのも大事になってくるということですね。例えば、東京から急に来た企業がとかになってくると、やっぱりハレーションを生むみたいな感じなんですかね。

‐鎌田 靖雄

まあそうでしょうね。それは地元の協業する、競合する企業さんがいればそうなるかもしれませんけど…。下岡さん、どうですか。

-下岡 純一郎

これちょっと違う文脈で言うと、僕たちは「自治体にサービスを使ってもらう」というのもあるんです。公共事業で使ってもらうじゃないですか。だから自治体を経由してその説明会とかで、僕たちをその場に呼んでもらって「こうやるんです」って説明する。自治体もそういうことをやっていかないといけないと思ってますって感じになって、それが営業になっているみたいなのがありますね。むしろ、こっちの方が多分インパクトは大きいなと思っているので、自治体にサービスを使ってもらうだけじゃなくて、やっぱりそこが持っているチャンネルというか、ユーザー企業との接点ってめちゃくちゃあるんで。だからそれはやっぱりうまく使った方がいいと思いますし、逆に行政もそこはやりやすいと思うんですよ。自分たちで導入するよりは。

それも一つの形としてはあるのかなと思いますね。

‐晝田浩一郎

この会社のこういう取り組みやっていくのが大事なんだ。ツールとか商品じゃなくて、こういう世界観をつくっていくために、これやらないと無駄も効率化もできないじゃん、みたいなところっていうのは、まさに言ってくれたようなことですね。IVSのようなこういう場であったりだとか、説明していくっていうのも大事だなっていうのはありますね。

田端さんが、先程「横瀬町は課題たくさんあるよ」っておっしゃってましたけど、どんなマインドセットを持っている企業やスタートアップと一緒になってやっていきたいですか。

-田端 将伸

うち人口7,800人しかいないですよ。埼玉県の山奥なんで、来るのも大変なんですけど。その中で北九州市さんと同じことをやったら、北九州市さんにみんな行きます。それは圧倒的にマーケットがでかいからですね。

でも、うちはそれを考えていくと…。どちらかというと、どっかでやってて成功してたら、うちは実はやらないんですよね。うちは「日本一チャレンジするまち」それから「チャレンジする人を応援するまち」って言ってます。どちらかというと、ファーストペンギンとかを狙いに行っちゃってるところがあるんです。もし、ここで大林さんと会ったとするならば、うちのまちだと受かんないです。一緒にやらないです。もう成功しちゃってるから。

-晝田浩一郎

うまくいっちゃってるから?

-田端 将伸

うまくいっちゃってるから。あとお金だけだね、みたいな。お金もらえればいいけど、みたいな感じになっちゃうんで。

-晝田浩一郎

たしかに! 自治体によって、ファーストペンギンやりやすいっていうのはありますよね。100万人のまちだとなかなか動かしづらい…。大林さんも言ってくれたような、1741自治体ある中で、いろんなタイプがあるよってことをまずは知ることですよね。

まずはファーストペンギンで、特に事例がないよってところは、まず横瀬に!ですね。

-田端 将伸

そうですね! ぜひ「よこらぼ」で。

企業が自治体と公務員とコミュニケーションする時のポイント

-晝田浩一郎

大林さん、下岡さん。こういう自治体の方々の話がある中で、企業として自治体とコミュニケーションをとる時。「じゃあ一緒になってやっていきましょう。まずは実証実験からでもやっていきましょう。こういう取り組みやっていきましょう」ってなった後、何か意識して自治体職員の方々と、コミュニケーションをしているか。ポイントであったりだとか、気をつけてる点みたいなことあったりしますか。

‐大林 尚朝

もう絶対に、現地に行くことです。オンラインで絶対に終わらせないこと。もうこれは絶対だと思います。

僕ら第一弾が奈良県の三宅町という町でスタートしたんですけれども、2020年の8月にズームで打ち合わせをやって、2週間後に気づいたら三宅にいたんですね。そしたら、そのまた1週間後にも町長と会っていた。首長さんがプライベートの時間を使ってスタートアップと飲みに行くみたいなところを非常に大事にしている町長さんなんで、一週間後には僕、町長と一緒に飲んでたりしてました。そこには担当の方も一緒にいて。

オンラインで聞く課題や首長さんから聞く課題だけじゃなくて、自分の目で町を見て、ここが課題だろうと。人口の数だけではなくて、数字だけではなくてリアルを見てここが課題だろうと。職員さんの意識だったり、生の声を聞いてこれが課題だろうと。その生の現場の声だったり表情というものを信じながら自分で仮説を作って提案していくと、だいたい刺さっていくというのが僕の持論であるので、最初の特に10自治体は全部僕は現地に行きました。

‐晝田浩一郎

まさに生な感じ…ライブ感。今日もオンラインでもいいかもしれないけど、

ここ、IVSに来るからこそ何かがあるというのもありますしね。

下岡さんはそういった自治体職員とのコミュニケーションで気をつけている点はありますか?

-下岡 純一郎

別に意識的に気をつけていなかったんですけど、結果良かったなと思うのは、自分が「おもしろい」と思う行政の人だけと付き合うということです。おもしろくないって思う人は付き合わない。それをやってた結果、やっぱりおもしろい人はおもしろいポジションに行く。

今回、北九州市の市長が新しく変わって、市長直下のチームを作ったんですね。今日も来てますけど、その方とか、その周りの人って僕がおもしろいと思ってた人がいてるんですよね。そうするとそこで作っておいた人脈みたいなのが全てそこで活用できるんで、なんかすごいやりやすくなっていて。

だから素直にあんまり行政の人だからって割り切らずに、その中にも本当にアントレプレナーシップを持っている人はいるんで、そういう人だけと付き合ってた結果、開けていくのかなと思いますというのが僕の意味ですね。

‐晝田浩一郎

やっぱり「人を見る」「見極める」みたいなところも大事ということですね。

でもですね、皆さん。田端さんや鎌田さん…この二人は別ですよ。自治体に、僕もともと岡崎市役所の公務員なんで言いますが。急にですね、どこか自治体に電話して、「こういう話聞いてもらえますか」って言っても話聞いてくれないんですよ。

大林さんも下岡さんもそういったおもしろい人を見つけるであったりだとか

つながりみたいなことが大事だって話があったんですけど、なかなか難しいじゃないですか。そういう時に、こうするといいよみたいなことを企業目線、自治体目線からこうやれるとおもしろいい人たちとか、こうすると自治体のいい人たちにつながれるよみたいなことがあれば、ぜひシェアお願いします。

-下岡 純一郎

ちょっと逆に聞いてみたいんですが。横瀬町や北九州市とかって行政の人が固まってるっていうよりは、その行政の人が飲みに来てるこの飲みのバーのところに、企業の人も来てるし、なんか面白い人集まってるみたいな。ここにいるお客さんはみんな知り合いで業界またいでますみたいなところがあるんですけど、そういうのってあったりされますか?

-田端 将伸

いや、横瀬町はあんまり飲み屋もないんだよね。じゃあ実際、飲み屋がなければ飲み屋作るって言ったら大変だけど、そういういろんな人が集まる場所は作ったんですよ。それは今から5年くらい前に、今「Area898」っていう場所を作ったんですよ。

898って「やくば・役場」って親父ギャグなんだけど(笑)

そこになるべく俺たちも行くし、町長も副町長も、ふらっと行ってそこでミーティングもやってたり。それが本店にうつってしまった農協さんの跡地。現地でのコミュニケーションの重要性ですね。そこには今コワーキングスペースも併設していて、「何かやりたいんだよね」って言った人が必ず寄る場所としてのエリア898なんですよ。そこで誰かしら会えるし、誰かしら繋がるとは思います。

-下岡 純一郎

まさにその通りだと。僕も多分ダイレクトに窓口に電話するとかじゃなくて、そういうことやってるよっていうのを、民間の人というか普通の市民の人たちとやってたら、そこのつながりのある行政の人からつながって。じゃあそういうことならばこういう人紹介しようかみたいな、そういう経路をたどっていったという感じですかね。

‐大林 尚朝

基本的に紹介とかが僕は一番おすすめなんですけど、横瀬町で言うと、田端さんが、あれも夏の暑い日にですね。グアテマラから持ってきたコーヒーを横瀬町で振る舞うっていう会をやったんですね。田端さんが持ってきたコーヒーならうまいかなと思って横瀬町まで行ってみたんですね。そしたら、田端さんが引き連れる人ってやっぱりみんなおもしろくて! そこで宮崎県の新富町の小嶋町長、ナンバー2の岡本さんっていう奇人2人がいるんですけど、その奇人2人をつないでいただいて。そこから新富町と連携協定まで行ったんです。

だから、おもしろい人からの紹介とか、おもしろい人がやる場に積極的に行くみたいなところは僕はポイントかなと思ってます。

つながりのつくりかた。おもしろい人の見つけ方

‐晝田浩一郎

自治体側、職員の立場からすると、いろんなおもしろい公務員たち、熱流ある公務員たちつながっているお二方だと思います。田端さんからしてそういう「熱量ある公務員」を見つけていくにはどうしたらいいか、企業からするとこうすればいいよっていうのあったりしますか? まずは「俺とつながる」っていうことかもしれないですけど。

-田端 将伸

まず、こういう場に出てくるって本当にすごい大事。それはやはりオンラインだとやっぱり、本当に大企業が嫌いなわけじゃなくて、結構ありがちな大企業の人はすぐに、効率感なのかわかんないけど、オンラインでやりたがって。「うちのリソースたくさんあるんで何でも使ってください」っていうやつに限って何もできなくて。

だから逆に本当にこの町に来て、「本当にこういうことをやりたい」「ああいうことをやりたい」っていう人とつながりたい。こういうところに出てきてもらうっていうのは本当にチャンスだと思うし、絶対このものにしてほしい。

なんならこの大林君でさえも、別に何の契約も結んでる人でも何でもないけど、他の県の自治体の首長に紹介するプレッシャーってもちろんあるわけですよ。当然その時間を費やしてもらわなくちゃいけないから。でもこんだけおもしろいい人、熱い人がいたら、いや、埼玉県でもおもしろいこと起こってるし、やっぱり宮崎県でもおもしろいいこと起こってる自治体だからこそ、つなげたい!って思う。本当にね、本当にとっさの判断でつながって。結果、横瀬町からするとうまくやってる感じがちょっと悔しいなっていうだけで。

‐晝田浩一郎

めちゃくちゃリアルだなって感じました。

鎌田さん、いかがですか?

‐鎌田 靖雄

私たちは下岡さんとやり取りするのはFacebookメッセンジャーとかなんですね。それって私もここの職場に来る前は違いました。普通の職場だとないですよね。我々、普通に公務員と民間企業の方とメッセンジャーで連絡する。飲み会もそうだし仕事の話も結構メッセンジャーの方が早いんで。やり取りさせていただくんですけど、多分そういう関係って、はっきり言ってこういう世界限定なのかな。

私がもし福祉の職場に戻ったりすると、そういう関係者とはそんなやり取りはないんだろうなと思いつつ。だけど皆さん方はそういうビジネスのところでのお話で言うと、そういう関係を築けるチャンスは十分ある。

ただ、いきなりはできません。

皆さん言うように電話したって誰も話も聞いてくれないでしょうし、もう一つ何か言いたかったのは、そういう関係は今そういう状況というのと、最初からそういうことは普通はないです。でも、「ないことはない」ってことです。

中間支援団体の価値

‐晝田浩一郎

ありがとうございます。

そうしたいろんなつながり方というのがあるなと思っている中で、すごく手前味噌なこといってしまうと弊社、官民連携事業研究所はそういう仕事をしてるんですよ。皆さん、いつでも頼ってください!

今こういった官民連携事業研究所に限らず、中間支援団体みたいな、国もそういったマッチング頑張ろうということもやってます。民間でも僕たちのようにおつなぎをしようということも増えてます。

企業側の立場、自治体側の立場から、いわゆる中間支援団体、つなぎ役みたいなところの価値っていうのは、どういうふうに見えてるのかなっていうのは、ぜひ聞いてみたいです。褒めろって言ってるわけじゃないですよ。褒めてくれたら嬉しいですけど!

‐鎌田 靖雄

とても重要。自治体、市役所が持っている情報とかネットワークで限られてます。しかも地元の話が中心で、僕や一部の職員が幅広くネットワークを持ったりしますけども、仕事としてそういう中間支援組織というか団体とうまくパートナーシップを作ってやっていくことは、特にこれから重要だろうと思ってます。

‐晝田浩一郎

田端さんいかがですか。

-田端 将伸

私たちも官民連携とかをやってる担当って、私も他の仕事が大体一つ二つあって、プラスアルファで仕事をやってるんですよ。いろんな人と話をしたいんだけど、なかなかその時間がない中で「横瀬町にこういう会社さんだったら合うんじゃないか」っていう紹介してもらうのは本当に精度が高くなってるというか、本当にありがたいなと思ってます。

‐晝田浩一郎

自治体側をもう少し深掘りできればと思うんですけど、なかなか自治体職員でそういう企業を見つけてくるとか、情報を獲得するって、新聞読んだりニュース見たりネットで検索したりっていうのは、結構難しいんですよね。普段どういうふうに情報収集してるんですか。

-田端 将伸

俺の情報収集っていうよりか民間の人たちが来てくれるので、特に収集っていうものはしてないですね。唯一、反社(反社会的勢力)かどうかだけチェックさせてもらってるくらい。

‐晝田浩一郎

反社チェック、めちゃくちゃ大事ですね。

‐鎌田 靖雄

情報収集ですが、私たちの仕事も行政だけというか市の職員だけでやってるわけではないです。全ての事業でこのスタートアップ支援だけでもかなりの我々と一緒にパートナーとなって支援をしていただく企業の方や民間の方がいます。そうした皆さん方との情報の方が多いですね。我々が持っている情報というよりは、どんどん、どんどん、いろんな人から教えてもらうことが大事なことのひとつだなってことですね。

‐晝田浩一郎

こういった中間支援団体、組織とか取り組みってどういうふうに企業としては捉えてますか。

‐大林 尚朝

めちゃくちゃ大事だと思っています。特に晝田さんのところには初期からお世話になっているので。忖度なしに本当に助かっていますし、今でも非常にお世話になっています。

普通に生きていれば、自治体の首長さんとつながっていることなんかないじゃないですか。なので、普通に起業家も、ちゃんと普通の人なので、僕も全く人脈なかったので。そういったことは、まず第1歩目はやっぱり人の紹介。

第1弾、奈良県の三宅町は、官民連携事業研究所さんのご紹介。

第2弾の横瀬町さんは、田端さんと知り合ってよこらぼ。

第3弾の山梨県大月市は、ご紹介。

第4弾、これも中間支援団体だと思うんですけど、第4弾は福岡県の豊前市。

僕ら、デロイトトーマツさんにもお世話になっておりまして。このブース出しているNEXs Tokyoさんだったり、トーマツさんにはお世話になっていて、そこがやっている官民連携の共創プラットフォーム、プログラム、アクセラレーションに近いものがあるんです。そういうところにどんどん飛び込んでいって、豊前市さんとはトーマツさん経由でコーディネートいただいて、受注ができたっていうような取り組みになっているので、紹介かプログラムに飛び込んでいくかそこかなと思っています。

‐晝田浩一郎

ありがとうございます。

皆さん、会場の後ろの方にそういった自治体系のブースがあります。愛知県の「ステーションAi」奥の方には東北であったりだとか、瀬戸内であったり、東京であったりだとか、沖縄とかあったりします。後でぜひ立ち寄ってみてください。

下岡さんいかがですか、こういった中間支援について。

-下岡 純一郎

ちょっと僕はネガティブな話になるかもしれないですけど…。

僕はすごく感じるのは、スタートアップよりスタートアップ支援者側の方が多いな、っていうのはすごい感じていて、それはどうなのかなっていうのは正直ある。やっぱり行政もお金をつけて、自分たちはできないからサポートしてほしい、というのはいいと思う。一定数すごい役に立ってくれるというか、僕たちのために働いてくれて、すごくいい結果になることもあるんですけど。そんなに数もいらないし、できればやっぱり行政の方々にやってほしいなっていうのはあるんで。やるにしても丸投げで、あとは集めてきてくださいというよりは、本当にどっちが行政の人かよくわからないぐらい混ざってるぐらいがいいなって。

僕は「支援」っていう言葉がすごく先走っていて、自治体の取り組みと企業の期待がズレているような、肝心なプレイヤーが出てきてないなって。僕は結構地方の課題だと思っているので、弊害でもあるなとは思っています。

‐晝田浩一郎

そうですね。ぼくの考えを言っちゃうと、うちの会社はやくなくなればいいと思っているんですよ。潰れればいいって言っているわけじゃないですよ!

「官民連携」って言葉がはやくなくなればいいと思っているんですよ。「当たり前」になる。そうすれば「官民連携」って言葉はなくなる。

今日登壇しているような方々が、1741自治体で約280万人の公務員がいるんですけど、その人たちが全員こうなればいいなと思っているんですよ。

例えば兵庫県の神戸市だとつなぐラボっていうのがあったりだとか、神奈川県の横浜市だと共創推進室っていうところがあったりだとか。そういった部署として持っているところもあったりするので。早くそういうのができてこれば楽しいのになって思うので、まさに下岡さんの言われたことはそうだなと思いますね。

-下岡 純一郎

晝田さんに1個聞きたいのが、逆に支援者側の立場から見たときに、他の支援者の中で「やっぱりそこにお金が流れてきているから取ったろう」みたいな人たちっているんですか。

純粋なるスタートアップというよりは、そこにお金が流れてきているから、新しい事業として取ってやろうみたいな業者っぽいのってあったりするんですか?

‐晝田浩一郎

正直な話、まだそこまでこの「官民連携」って市場が大きくなってないと思っているんですよ。個人的に思っているのが、うちみたいな会社いっぱい出てほしいなと思っていて。官民連携って儲かるぞってなって、下岡さんが言われるような業者も出てくるくらい玉石混合ぐらいにならないといけない。まだそのフェーズに至ってないなって強く感じます。

官民連携の市場ってまだパイの大きさがチョコパイぐらいなんですよ。もっともっと大きいパイにしなきゃいけないんで。

‐下岡 純一郎

だいぶ同じものを見ているのに、感覚としては違うってことですね。

それは僕は多いなと思っているけど、全然足りないなと思っているんですね。

-晝田浩一郎

そうですね。数っていうよりは活用方法であったりだとか、もっと使えばいいじゃんとかと思っているんですけど。

‐下岡 純一郎

何を頼んでいいか分からないからアクションが少ないってことですか。

-晝田浩一郎

そうですね。やっぱり上手な使い方のお作法をお互い知らないのかな、と。数としては支援者は、もしかしたら十分なのかもしれないんですけど。もっと市場規模としても大きくなっていくと、楽しいなって思いますね!

‐下岡 純一郎

なるほど。ありがとうございます。

今後の想い

-晝田浩一郎

あっという間にそろそろ終了の時間が迫ってきています。

ちょっと短めに今後こういうことをしていきたいんだよね。こういうことができたら楽しいなっていうのを、自治体側、企業側それぞれからいただきたいです。

北九州市として今後こういうことをやっていきたいんだよねっていうのはいかがですか?

‐鎌田 靖雄

市長が今年の2月に変わりまして、スタートアップは市の施策の重要な取り組みということで力を入れていきます。北九州市は「モノづくりのまち」です。モノづくりにかけ合わせてスタートアップや若い学生さんが、そういうところで新しいものを生んでいこうというところに力を入れていきますので、我々がやっている実証支援事業というのがあります。スタートアップが北九州で実証するときにサポートします。資金も出します。フィールドも調整します。

ここ最近僕が感じているのは、地元のモノづくりの中堅企業さん方がスタートアップに関心を持ちつつありまして、スタートアップの取り組みには関心を持ってきているので、実証でも一緒にできるかもしれないなと思っています。市役所も基本的にいろんな部署が協力できますので、何か新しいことをやりたいときに、ぜひ北九州のイメージを持ってほしいなと思います。

-晝田浩一郎

田端さん、横瀬町として今後こういうことやりたいこと、いかがですか?

-田端 将伸

横瀬町は財政規模がすごく弱いので、基本的に実証レベルでやっています。だいたい毎月1.5件くらい採択をしちゃっていて、毎月1.5件新しい仕事がどんどん増えていくというような状態で。その代わり予算がほぼつけていなくて、職員がスピード感を持ってやるということを今価値として生み出しています。もう少しお金をつけたいという気持ちもあるんですけど……。

説明する責任がある=お金つける = 予算がある = 議会がある

というところが、なかなか地方の議会が理解されていないという現状は感じているので、もっと皆さんの力を田舎こそ、地方こそ俺は必要なんじゃないかなと思っています。

-晝田浩一郎

「企業版ふるさと納税」というのもありますからね。そういったのも活用していけるといいかもですね。

-晝田浩一郎

大林さん、今後こういうことをやっていきたいんだよね、ということ企業としていかがですか。

‐大林 尚朝

今、行政で複業をするのを我々はお手伝いをしています。これからやりたいと思っているのは、我々と連携している行政と行政同士の職員さんが複業をするような、そういう世界観を僕はつくっていきたいと思っております。

なので、「公務員の複業」というものを、僕は本気で文化をつくっていきたいと思っている。これが今後やりたいことです。

-晝田浩一郎

良いですね! 「官官複業」みたいな形ですかね。

‐大林 尚朝

そうですね!

-晝田浩一郎

ありがとうございます。下岡さんいかがですか。

-下岡 純一郎

僕も官民連携と言いつつ、今の議論ってほとんどは役所とスタートアップだったんですけど、それが今、福岡とか北九州は一巡して、そこはもうOKですと。今後はそこに民間企業とか大学が入って、その地域の中で一緒にやっていきましょうという風になってきているなと。

もう一つは今まではこの域内に閉じていたものが、九州だとやっぱり福岡市、北九州市、例えば大分県とか何個かの都市が立ち上がり出したので。横の交流みたいなのができだしたなと思っていて、ここが混ざってくると、横のつながりの中でのスライドとか連携みたいなことができると、もっと面白いんじゃないかなと思っている感じですね。

クロージング・参加者へのエール。グラレコの紹介

-晝田浩一郎

ありがとうございます。

最後になるんですが、グラフィックレコーディング……グラレコを今日お二方が書いてくださっています。はい、皆さん拍手でお願いします。描いてくれたのは小川 綾さんと原 純哉さんです。

こちら小川さんのグラレコです。

今日の振り返りをしながら、今日参加されている皆様に、官民連携やっていきたいんだよね、もっともっと共創をやっていきたいんだよねっていう自治体の方、企業の方に最後メッセージというかエールというかアドバイスというかをまず北九州市の鎌田さん、横瀬町の田端さんから言ってもらって。

次にそのタイミングで原さんのグラレコを映したいと思います。

まずは、鎌田さんエールを皆さんに一言でお願いします。

‐鎌田 靖雄

北九州はですね、これも先ほど最初に言いましたようにやっぱり色々課題があります。北九州だけじゃないと思うんですね。全国の多くの自治体、東京はちょっとわかりませんが、ほとんどの地方の自治体はいろんな課題を抱えています。人口の多い少ないじゃなくてですね。本当時代がやっと今、官民連携だとかスタートアップ支援というところが本当にマッチして、これから皆さんいろんなところでチャンスがあると思います。最初電話で冷たい対応をされても、窓口でイヤな思いをしても、それでめげずにどんどんアタックしてください! 必ず誰かいい人が見つかると思います。

-晝田浩一郎

田端さん、お願いします。

-田端 将伸

皆さんの方で心がガッチリ決まった人は、ぜひ北九州市でやってください。

ちょっとでもまだ悩んでたり不安だったりちょっとなっていう人は、ぜひ埼玉県横瀬町のよこらぼに来ていただければと思います。「地方からしか日本は変えられない」っていうのをいつも言っているので、ぜひ皆さんと一緒におもしろい世界ができたらいいなと思っております。

-晝田浩一郎

企業側の締めに行く前に、原 純哉さんのグラレコがこちらです。

これを見ながら大林さん、下岡さん、一言、エールを皆さんにお伝えしていただきたいです。大林さん、お願いします。

‐大林 尚朝

大事なのはですね、パフォーマンスの官民連携は全く意味がありません。何のために官民連携を会社として進めていくのか、大義のためにやるのであれば、その途中であるのが官民連携だと思っています。そのゴールを絶対に見失わずに、そのところに全速力で向かっていけば、いろんな自治体さんと出会えると僕は思っていますので、頑張っていただければなと思っています。今日はありがとうございました。

-晝田浩一郎

下岡さん、皆さんにエール、アドバイス等々お願いします。

-下岡 純一郎

官民連携というのも結構、慣れとか習熟度みたいなのがあるなと思っていて、今日出てきている鎌田さん、田端さんがいる自治体って、慣れているからこういう場にも来れるし、実績があるから来れると思うんですよね。そういう意味では、地元ですけど、福岡県、福岡市、北九州市というのは、すごいスタートアップの歴史があって、それってもう20年も30年もかけてきた土壌の上に成り立っているので、ぜひそういうところに一回来てもらえると、こういうふうにエコシステムってあるんだなというのはわかると思うので、ぜひ福岡、北九州に遊びに来ていただければなと思います。

-晝田浩一郎

ありがとうございます!!

このグラレコを書いてくれた原さんと小川さんがどうしても喋りたいというので、お願いします。

-原 純哉

すみません、どうしても喋りたくなったので!

私、川崎重工というところから今日描きに来たんですけど、一番刺さったのが「熱意」という言葉だったんですよね。メーカーってどうしても自治体さんとかと喋っているときに、売り手っていう事情で言ってしまってたなというのをすごく反省しつつ、これから熱意を持って、ぜひ皆さんと一緒に、我々の会社も共創していきたいなというふうに強く思いました。

-小川 綾

宮崎市役所の複業公務員です。今日皆さんのお話を聞かせていただいて、

企業さんと行政の通訳というか間に立つ、こういった場ってすごく必要だなと思いました。また、つながって皆さんといろいろできたらなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。

‐晝田浩一郎

ステキなグラレコをありがとうございます! つながりっていうキーワードがたくさん出てきましたし、熱意というキーワードも出てきたかなと思います。

今日このきっかけの場にできればなと思っていますので、ぜひぜひ自治体とつながりたい、企業のノウハウをどういう風にやったかより知りたいという方は、この後、名刺交換であったり、SNSの交換ということができます。ぜひ我々とつながっていただいて、きっかけにして官民連携、共創の促進をやっていければなと思っています。

自治体とつながっていきたいという方は鎌田さんや田端さんとぜひつながっていただければなと思います。企業で官民連携したいけど苦労しているんだという方は、大林さん、下岡さんに聞いていただけると、こうするといいよというアドバイスはきっとあると思いますので、ぜひ今日つながっていただければなと思います。

お忙しい中皆さんご参加いただきまして、また運営の皆さん、グラレコの皆さんも、登壇していただいた皆さんもありがとうございます。自分自身に拍手で締めたいと思います。モデレータは官民連携事業研究所の晝田浩一郎でした。ありがとうございましたーーー!

(登壇終了)

登壇者情報・グラフィックレコーダー情報

登壇者のIVSサイトからの紹介はこちら!!リンク先からSNS情報あるので、ぜひ、気軽につながってください。

【モデレータ】

【登壇者】

【グラフィックレコーダー】

以下、セミナー受けたと思ってお布施・投銭していただければ幸いです。

追加情報等はありません。

ここから先は

¥ 1,000

サポートありがとうございます! プレッシャーいただけたと感じてがんばっていきます!!