〈エッセイ〉 民族の証

紺碧の空に朗々と響きわたる歌声が聞こえて来たので目をやると、12歳くらいだろうか、ひとりの少女の後姿が見えた。目前に昇ってきた朝の太陽に向かって、身体をゆっくりと揺らしながら詠唱している。子供のものとは思えないような豊かな声量と、美しいビブラートのその歌声に釘付けとなった。

1987年夏。中国チベット自治区の首都、ラサにある八角街での出来事だ。チベット仏教の総本山、大照寺の周りを取り囲むように豊かな市場が形成されている。長旅の疲れと、標高3700メートルという、富士山頂とほぼ等しい環境のせいで、到着時から高度障害に見舞われ、三日間ホテルで寝込んでいたのだったが、やっと身体も高度に順応し、朝5時に起きて散歩に出た。

市場はようやく動き始めたばかりで、まだ商いを始めていない店も多くあった。夏といっても朝晩はかなり冷え込むから、暖を取るためと、竈(かまど)での調理用にヤクの糞を乾燥させたものを燃やす。その煙が立ち込め、そこに真横からオレンジ色の日光が差し込む風景は、まさに幻想的であり、敦煌から三日間かけてバスでやっとたどり着いたチベットに、今こうして自分がいるのだという感慨が静かに込み上げてきていた。

そんな矢先にその少女の歌声に出会った。

歌詞は中国語ではなく、チベットの言語であることはすぐに理解できたが、いったい何を唄っているのかはわからなかった。店と店の間にある二坪ほどの空き地に立ち、少女は半ば祈るように、朝陽を浴びて唄っている。心に沁み込む、見事に澄んだ美声だった。

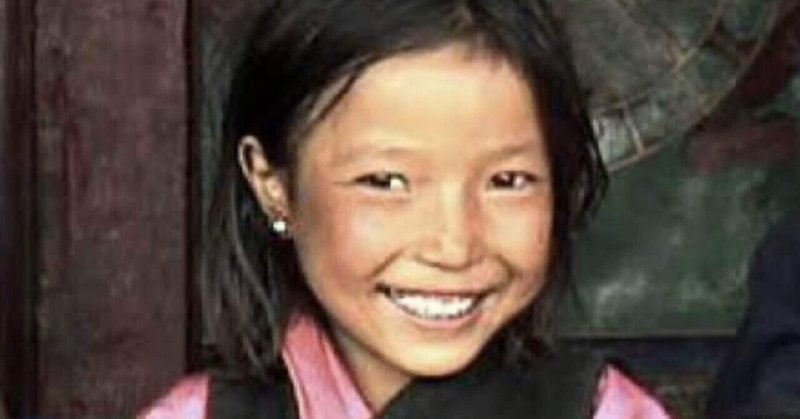

歌が終わった時、僕は思わず背後から拍手をした。少女ははっとした表情でこちらを振り向き、一瞬恥ずかしそうにしたが、すぐにはにかんだように微笑んだ。チベット人特有の日に焼けた顔と澄んだ瞳、そして真っ白な歯が少女の躍動感を象徴していた。

「何を唄っていたの?」

英語で訊ねてみたが、彼女には解らないようだった。ただ自分の前に立つ旅行者の僕を、眩しそうな目をして見つめ、微笑んでいる。

「謝々、再見」と言うと、少女も「再見」と小声で返事をし、ひと際ほほえんで手を振った。

八角街を歩いていると、五体投地といって、地面に寝そべり、その手をいっぱいに伸ばして届いたポイントに再び起き上がって立ち、またうつ伏せに寝て、尺取虫のごとく体の身長ずつ前方へ進んで行く巡礼達を見る事ができる。彼らはほとんど乗り物を使わず、自分の手足を使って1000キロ、2000キロもそうして旅を続けてきたのだ。総本山である大照寺詣では、彼らにとって一生に一度は叶えたい宗教的念願なのだ。

チベット人は誇り高き民族である。

17世紀からチベット仏教の最高位であるダライ・ラマを元首として、ひとつの国家を形成し、世界の屋根とも呼ばれるあの高原地帯で、静かに、そして平和に存在してきた。 しかし20世紀になって、そこに中国共産党軍が侵攻。実質的にチベットを支配・統治する事になった。中国政府の支配、特に文化や宗教への強要に対する反対運動は1959年にピークに達し、大きな動乱が起こる。ダライ・ラマ14世は身の危険を避けて、多くの側近や信者らと共にヒマラヤを超え、インドへ亡命した。それ以来、ラサ市内の北西の丘に位置するポタラ宮殿は、主の居ないまま、何かの象徴のようにその白亜の城壁を青空に突き上げてきた。

ラサには1か月ほどの滞在だったが、行く先々で違和感を持ったのは、朝と夕方に、けたたましい女性の声で、街頭に設置された拡声器から流れる中国共産党のスローガンと、そして何処へ行っても目に刺さって来る、元はチベット文字の看板に上書きされた中国簡体文字の洪水であった。

「ここを中国政府が統治するのは間違っているのではないか?」

チベットを訪ねた外国人であれば、おそらくそれは直感として、誰の胸にも湧き起こる疑問である。

2008年に北京オリンピックが開催される前、「オリンピックよりもチベットを解放せよ」という中国政府に対しての運動、「フリー・チベット」のデモ行進が世界各地で起こったのは記憶に残っている。また昨今報じられているウィグル民族に対する弾圧と一斉収容は未だに詳細がはっきりせず、国際世論をかいくぐり続けている。

砂漠と土漠、そして無機質な鉱物帯が国土の半分以上を占めるあの大陸で、西は天山山脈、そして南はヒマラヤの麓まで支配を広げ、維持するにはどうしても無理があるような気がする。全体主義国家であり実際には貧困と桁違いの格差、そして人々の身体を蝕む汚染という、資本主義、市場経済主義の負の部分を著しく露呈しながら、中国はどこへ向かっているのだろう。

ラサの八角街で見かけた少女の笑顔が瞼に浮かぶ。そしてあの祈りの心と自信に満ちた朗々たる歌声が耳の奥に蘇る。あれこそ、実はチベットだけではなく、中国に存在する様々な民族の祈りと、希望、そして力の証なのかもしれない。

ダライ・ラマがポタラ宮殿に戻る事ができる日こそ、そしてウィグル民族に自由が訪れてこそ、中国が一国家として真に成熟した日となるであろうことは間違いない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?