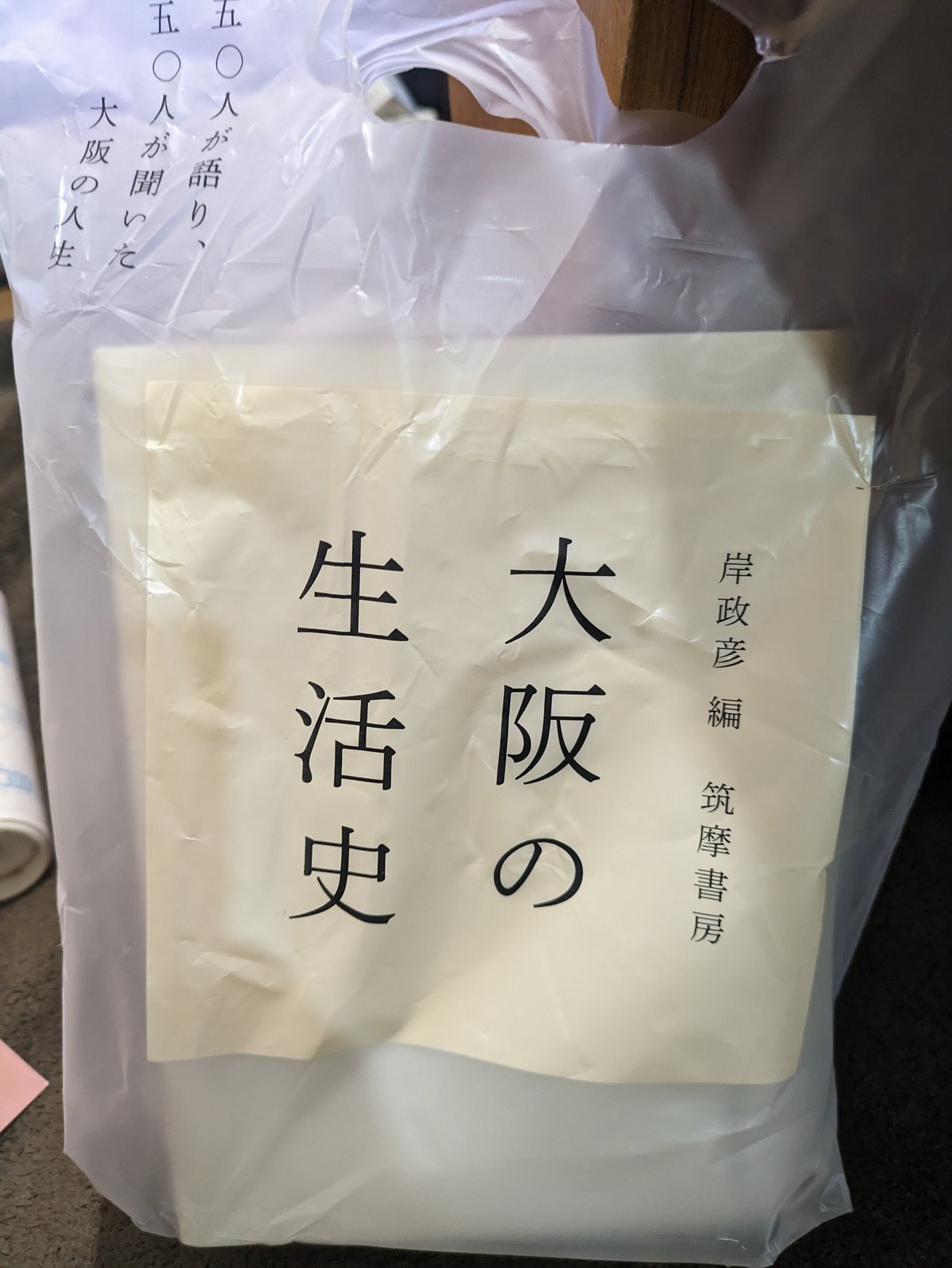

岸政彦編「大阪の生活史」を読んで

先日、「大阪の生活史」を読み終えた。

全部で約1300ページ。きっかり正月から読み始めて、約4カ月。

当初の目標は1日1人分の語りを読もう、だった。

単純計算でひと月で30人。150人分なので5カ月かかる見込みだったので、かなり早いペースで読めたと思う。

岸政彦さんの関わる生活史プロジェクトの3作品、「東京」「沖縄」「大阪」はすべて読んだことになる。人数にすれば400人。聞き手も含めればその倍以上になる。1人の語りのなかに家族が登場することもあるので、正確にはもう少し多くの方に触れたことになるのだろうか。

3つの生活史を読み終えて、「何か残さないとな」と漠然と考えてきたが、結局、あまり明確なものは浮かばない。とにかく「いろんな人がいるんだな」「人生には、いろんなことがあるんだな」そして、「人間やっぱりいずれ死んじゃうんだな」ということが感想だ。

「東京の生活史」が出たころか、その前か。

毎日新聞にインタビューが掲載された。そのいちばん最後の部分を紹介したい。

幾つもの「別れ」

25年以上にわたって生活史の調査を続けてきた今、「一人の話から十分に社会を描けるというのが信念」と言い切る。「『一人の生活史で社会の何が分かるの?』とよく言われるが、その話の中に社会的な階層もジェンダーも歴史も全部入っている。例えば、シングルマザーになったことで経済的に苦労しているという話は個人の生活史にとどまらず、ジェンダーの不平等が浮き彫りになったりする。だから個人の話と社会の実情は分ける必要はない」

作品を読むと「さみしくなる」といった感想が寄せられることが多い。本人の心情とも重なる。

「俺も生活史を聞いた後にさみしくなる。それは、別れの歴史のような気がするから」。死別、進学や就職に伴う疎遠――。幾つもの別れが必ず訪れる。「人はつながりの中で生きているけど変わっていくし、多くの別れがある。長い、短いの差はあるけれども、つながりは全て一時的。だから生活史を聞いていると、一人で生まれて、一人で死んでいくということを痛感する」

人生の陰影をも見つめ、飾らない言葉で「普通」を表現する。だからこそ、生み出す文章はリアルで共感を呼ぶのかもしれない。

「さみしくなる」は、本当にそう思う。

自分の表現だと、「切なくなる」もあてはまる。

1人の人間が生きている間に、たしかにいろんな出会いはあるし、いろんなことが起きるのだが、最後は結局、別れやら、病気やら、あるいは死が待っている。別れ、ということで片付けるのは、それこそとてもさみしいのだが、でも別れるのだと。400人の語りを聞いて、本当にそう実感する。

ぶっちゃけ、もういまの日本の社会で生きているなかで、希望みたいなものを感じることが、本当に少ない。それは社会状況もそうなのだが、年齢もあるのだと思う。1972年生まれ、52歳。あと何年呼吸が止まらずにいられるのか、正直分からない。「先が見えている」とは言いたくないが、終わりはひしひしと感じることが増えた。

これまでの自分の生活、人生、経験したことは、やはり結局「普通」だったのだ。他人と比べることにはまったく意味がないとは思うが、たとえ比較ができてもやはり「普通」だと思う。でもそれで良かったのだと、3つの生活史を読んでみてしみじみ思う。私の話は載っていないが、いろいろある人生の1つに、間違いなく自分の人生もあるのだと思える。そういうことが分かったのが、この読書の収穫だと思えた。ありがとうございました。