第一話 東京1

ある朝、目を覚ました時、自分がどの街のどの部屋で眠っていたのか、すぐにはわかりませんでした。

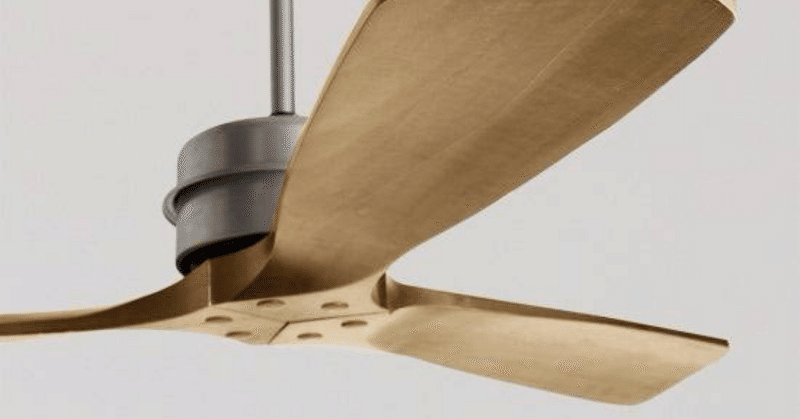

暗い部屋の天井にはシーリングファンが回っています。でも、これだけではまだわかりません。

昨夜寝付いた時の意識まで記憶を遡っていきます。

その日、僕は東京の自分の部屋で目を覚ましたのでした。そのことに気がつくまでわずか数秒のことだったかもしれませんが、その間、自分が世界と切り離されているような混乱を覚え、不安な気持ちになりました。

こう言うと、なにか特別な体験をしたように聞こえるかもしれませんが、これは初めてでは無いのです。しかも、一度や二度ではなく、何度も、色々な場所で。

ついこの間も鹿児島のビジネスホテルで同じ感覚に陥りました。その日はボクシングジムを運営する人物を取材する約束がありました。その週、すでに2人の取材を終えた僕は、自身に課した工程の最終段階にいました。緊張が少し解れたこともあって、寝付く頃には気持ちに少しばかり余裕が生まれていたのです。

目を覚ました時に、自分がどの街のどの部屋にいるのか分からなくなるのは、移動を伴った日々で、こんな風に緊張から解放された時に起こるようでした。

その朝は、シーリングファンが回っているのをぼおっと眺めながら「シーリングファンのある部屋は限られるなぁ」などと記憶をたどり始めました。このときも、前日まで取材やバイトで外泊が続いたので、疲労が溜まっていたのでしょう。久しぶりに自分の部屋で寝られるという安心感が、連日の緊張を和らげた結果引き起こされたのだと思います。

コロナ禍で海外に出なくなりましたが、以前はあちこちを回っていました。毎日のように宿を変えながら旅をしていると、自分がどの国にいるのかさえ、寝起きの意識からすっかり抜けてしまっていたり、海外にいながら東京の部屋と錯覚したりすることもありました。これは記憶力が曖昧なのではなくて、なにかの安心感がきっかけになって、もしくは夢に夢中になりすぎたために心の油断を招いた結果なのです。

心の油断。寝起きは隙だらけです。

ベッドに横たわったまま、僕はよく「こんな歳を取ったのに、なにもまともにできやしない」というようなことを思ってしまいます。「なにも」というのは仕事のことです。

仕事に生き生きと向き合えていない自身に対して抱く、焦りと虚しさと諦めの混じったような感覚で、ひたすら僕を惨めにさせるのです。

僕が見る夢に出てくるのは過去の知人や家族が多い気がします。

そう感じるのは、目が覚めると、他の夢は意識の外へ一斉に引いていくくせに、この種の夢はしばらく記憶に残るからなのかもしれません。

トラウマというよりは、印象に強く残ったと言った方が適当な、僕の仕事観にまつわる過去の出来事があって、どうやらその周辺で夢を見ているようなのです。

夢の中の自分が何歳なのか定かではありませんが、登場する人物たちは当時のままの年齢で止まっています。目が覚めると自分がやけに歳を取ったような錯覚に陥るのはそのためでもあるでしょう。しかし、それだけではありません。

「こんな歳を取ったのに」というのは、子どもだったころと比較して、果たして今何ができるようになったかと自問すると、目立つものをほとんど挙げられない確かな事実があるからなのです。

でも、本当は、この種の惨めさで苦しむのは、寝起きの僕が『ある物語』にすっぽり包まれていることに気づけないことから来ています。

僕は一度目を覚ましたら爽やかに起きて、溌剌と動き出すといったことがほとんどありません。

朝起きる時は、色んなことが気怠く感じられてしまいます。

そして、爽やかな目覚めの朝とかけ離れた疲れを抱えて横たわりながら、昨夜自分が何かに前向きになれたとしたら、それは巧妙な幻想や物語に浸っていたからなのだとはっきり気づかされるのです。

何かに精力的に向き合っていた日中の時間は、簡単に手に入るドラッグのようなものを打ってハイになっていただけなのだ。こうして起き出した後は、その惨めさという副作用をまた別の安物のドラッグ、それは例えばスマホを経由するならどんなモノであれ、それらで麻痺させることをひたすらに繰り返して夜を待つだけなのだと。

ところが不思議なもので、気怠さで覚醒し始めた理性は依然として、自分がその『ある物語』の中に包まれていることに気づけないのです。なぜなら、それは僕が長い間、疑うことなく頼りにしてきた信条であり、行動の指針であり、人生だったからでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?