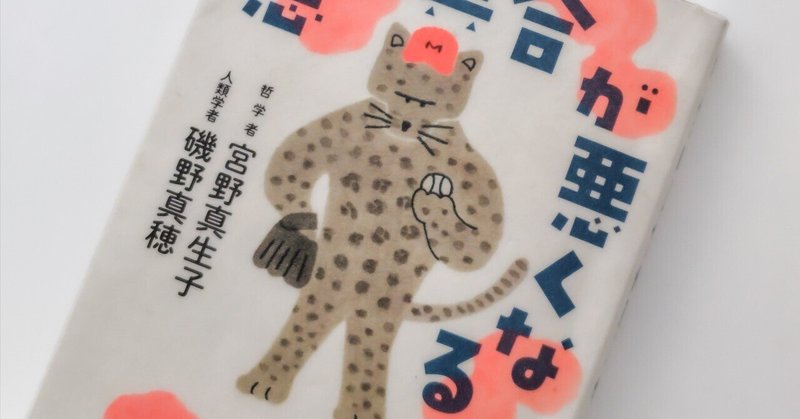

『急に具合が悪くなる/宮野真生子・磯野真穂』 読了

この本を読もうと思っている人は、事前情報なしで読んだ方が良いと思う。

なので、そういう人はこの後の文章は読まない方が良いかも。

(ネタバレ的なものはないはずだけど)

少し前に読んだ、磯野真穂さんの著書ということで、内容をあまり知らないまま気軽に手を出したのだけど、失敗した。こんな気軽な心持ちで読むものじゃなかった。

いや、きっとご本人たちは、気楽に読んでほしいと言うのかな、とも思うのだけど、何の前準備もなく読んだせいで心が揺さぶられて仕方がなかった。せめてもうちょっと準備できていれば。

表紙にもあるように、宮野さんと磯野さんがそれぞれピッチャー、キャッチャーという役割になって、書簡の交換という形式で進んでいく対談。哲学者と人類学者、それぞれの見地から「具合が悪くなる」つまり病気のことについて、深い考察と鋭い視点、的確で思慮深い言葉たちがやりとりされる。役割の通り、交換される言葉(と心)というボール。

自分は、そのときバッターボックスに立っているような感覚だった。ものすごいボールがストライクゾーンだけでなく、デッドボール上等よろしく自分自身にも向かってきているような、ある種の恐怖感。キャッチャーから返されるボールも、決して緩いものではなく全力で投げ返していて、そのときのモーションと風圧がこちらにも押し寄せてくる感覚。野球をやったことがある人なら、きっとわかると思う。

ときどき、こちらに向かってくるボールが、目で追えない。変化に富んでいて追いかけられない。そして、ズバンズバンと自分に突き刺さり抉ってくる。圧倒的な力のこもったボール。そのボールは、実際には言葉で、こんなボールを投げられる、つまり、こんなにも深く広く考えられた言葉たちを操れる人がいるなんて思わなかった。哲学者って、すごい。

途中、たぶん7章くらいからかなり、感情移入していってる自分に気づいた。ちょっとこれ以上はまずいかな、という感覚があった。そして、イニングが進んでいくにつれて ゲームはいつかは終わる。ゲームセットが見えてきてしまって、読み進めるのが怖くなった。この本の終わりを見たくなかった。怖かったのだけれど、やり取りされる言葉をもっとずっと見ていたかった。自分にとっても新しい発見が多く、人間の凄さが見れたから。

きっとこの本は、自分にとって一生忘れられないものになるだろうな、と感じている。

自分が病気になったり、ケガをしたり、そういうちょっとした不運に遭遇したときとか、きっとこの本のことを思い出して、その捉えかたを自分なりに解釈してみるのだろうな、と。

ところで、この本は往復書簡の形式をとっている。手紙というフォーマットだからこその、相手の反応が見えない非同期的コミュニケーション。だからこそ書けることがあるのかもしれないな、と。

本編の中でも少し触れられているけど、同期的なコミュニケーションでは、相手の反応を見て話題があちこちへ飛躍する。それはそれで良い面もあり、悪い面もある。言えることがあったり、言えないことがあったり。相手の反応がすぐに分かってしまって、「こうだ」という自分の考えをまっすぐに伝え続けることは難しい。

けれど、手紙の場合は、一文に対する反応はわからない。だから、「この文章を読んだらあなたはこう思うかもしれない」としながらも先を続けることになる。書き手の考えをどんどん進めていける。だからこそ到達できる深みや厚みもあるのだと、改めて気付かされた。

インスタントなメッセージではない、手紙の良さって、こういうところなのかも。

あまり人にはお勧めはしない本。でも、一度は読んでみると、あたらしい発見があると思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?