【ラフ】チャプター3:Weird is Wired 『serial experiments lain』『ROOMMANIA #203』

かつて存在したテキストサイト『薔薇はあこがれ』は、管理人が日々プレーしたビデオゲームの感想が追加されていく、在りし日のインターネットの一風景であった(現在はYahoo!ジオシティーズのサーバーレンタルサービス終了に伴い、限られたweb魚拓でしか確認できない)。サイトの主な更新内容がアーケードゲーム(特にシューティングゲームと対戦格闘)であったせいか、『薔薇はあこがれ』のテキストは徹頭徹尾遊び手目線であった。沢月耀『ゲームを語ろう』や伊藤悠『指輪世界』といったビデオゲームひいては「ゲームとはなんなのか」という問題提起へと繋げていくサイトたちと違って、そのテキストはただ面白いか否かを志向していた。批評というにはかなり野放図だが、冷笑と偏見という平成的エッセンスが、独特のユーモアによって中和あるいは倍化され、持ち味へと昇華していた。匿名含めた大手掲示板(主にセガBBS)的なこき下ろしになることを避けていたのである。

コンシューマー用にリリースされたゲームについて書く機会はそれほど多くなかった『薔薇はあこがれ』だが、例外の一つに『serial experiments lain』(以下『 lain』)があった。記憶をたどる限り、私がこのゲーム(およびアニメとノベル含めた企画全般)について初めて知ったのは、このページからである。先に挙げた『ゲームを語ろう』でも同ソフトへの言及があり、文章の方向性とテンションは対照的ともいえるものであったが、「笑えない」という見解は一致していた。このゲームが描く恐怖は「びっくり」の言い換えではなく、ぞっとする何か、日常の中に突如現れる非日常への穴と、それに気づいてしまうことそれ自体である。『薔薇はあこがれ』は身もふたもなく、「これは基地外ソフトなのです(中略)コレクションに加えたらあら不思議、凡庸なゲームだらけのあなたの棚が異彩を放つことでしょう」と書いていた。このサイト(管理人)の性格がよく表れている。

サーバー会社の広告が控えめで、黒一色の背景に文字が並んでいるページ群からそう感じたのか。あるいはネットの世界の住人、という形容が今よりもずっと曖昧かつ現実味のない時代に見たせいからか。最初に訪れた時から『薔薇はあこがれ』の時間は止まっているように感じた(初めて訪れた2003年あたりの時点ではサイト開設から7~8年ほど?)。コンスタントに更新されていたはずが、テキストたちはずっと昔に書かれたかに見えて、『バイオハザード』シリーズによく出てくるレポートや日記と同じ雰囲気を発していた。

私が『lain』を購入したのは、発売から12年ほど経過してのことだが(この時はまだ2万円くらいで買えたのだ)、プレー中は『薔薇はあこがれ』はじめとする過去のテキストサイトを覗いている時の気分が、少しだけよみがえった。管理人と直接やりとりをすることもなく、サイトに無断で上がり込み、そこから無言で去っていくあのルーチンが、『lain』の内容(後述)とダブったのである。制作側と私とでネット社会やサイバースペースへのイメージに違いがあるとしても、このゲームを進めていく過程で、『薔薇はあこがれ』的テキストサイトが陽炎のように浮かんできたのは私だけの、しかし確かな事実なのだ。

私が『薔薇はあこがれ』を介して『lain』にリアリティを感じた理由はもう一つあり、それがオカルティズムであった。現在SNS上でかわいらしくも宗教的に拡散する『lain』ミームを遠目に見るようになる前から、私は日々の空いた時間を使って音楽を主とした芸術家史について独自に研究するようになっていた。そこではオカルティズムの存在を無視することはできず、アレイスター・クロウリーやオースティン・オスマン・スパーといった人物にひとまずはたどり着く。ある日、クロウリーの著書に『法の書』というものがあり、それを手に取って読んでいたところ、あの「薔薇はあこがれ」という一節が目に入った。かつて見ていたサイトの名前がここからとられていたことを知ったのである。後日、サイト内のログをくまなく見てみたら、しっかりクロウリーからいただいたとの記述があった。過去に見落とし、いざクロウリーがどうのという分野に入った途端、うまいことこのフレーズにぶつかる偶然に、過去と現在が見えざる手のようなものに握られている予感がした。

アニメ版『lain』では事実(データ)の集積がやがてオカルトめいた理論を構築する様を描いている。この、接点のないもの同士がある点を介して繋がり合って総体をなすポストモダニズム(と言えるはず)を実感できる例を挙げろと言われれば、私はアニメ版ではなくゲーム版『lain』を挙げ、その周囲を囲むように自分、『薔薇はあこがれ』、クロウリーで三角形を作る。いや、そんなことをしなくても繋がっているのか。奇妙なものと、奇妙な体験は常に、すでにワイヤード。

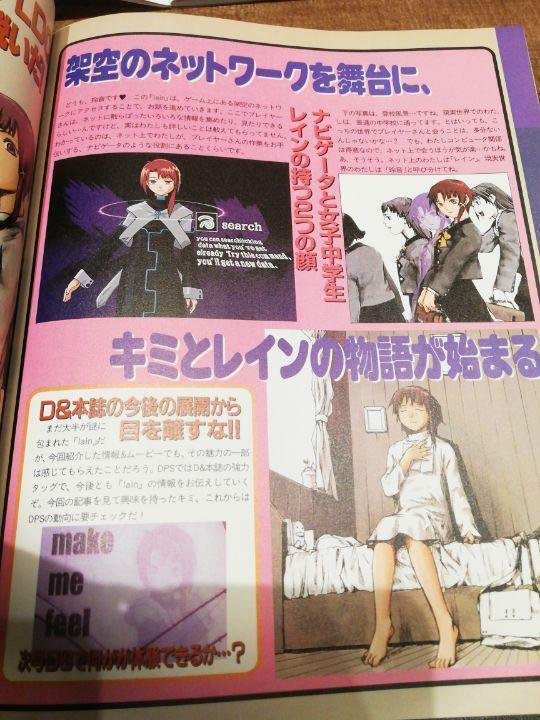

今さらだが『serial experiments lain』について説明をしておいた方がよい。本作は一つの作品をゲーム、アニメ、ノベルという複数の形式で展開したプロジェクトであった。もっとも知られているのは98年の深夜帯に放映されていたアニメ版で、放映終了に次いでゲーム版が発売された(当初はゲームが先に発表される予定だったそうだ)。

ゲーム版の内容はデータベースソフトといえばいいか、文字通りデータを再生していくだけのものである。プレイヤーはネット上に分散した少女・玲音と彼女を診るカウンセラー・柊子それぞれの日記、二人の会話などのデータを再生し、出来事を辿っていく。散らばったデータ群は互いを補完することもあれば、内容が矛盾することもあり、さらにはまったく関係のないデブリ的なものさえある。出来事は連続して一応の結末には至るのだが、それが何を意味するのか、何が終わり、始まったのかは明かされない。98年1月31日に公開された鈴木光司原作、高橋洋脚本の映画『リング』では物語のカギとして「呪いのビデオ」が登場するが、ちょうどあの映像を見ている体験に近い。映されている状況(原作にはいなかった、袋を被った男がビデオに映りこんでいる)が不条理で、それゆえにぞっとする。整合性があるなしではなく、怖いか怖くないかの直感的な問いかけをもたらす。

物語の帰結などに差異はあれど、アニメ版と共通しているのは、ワイヤードと呼ばれるインターネット上の領域が異世界ないし黄泉の国的なものにされていることだ。アニメ版では、ワイヤード内の「レイヤー」という層によって漂う情報が異なるせいで、情報(事実)の認識が個々人によって変わるという描写がされていた。コンピュータのメモリから人間の記憶(メモリー)までを包括した、記憶と認識についての物語、と書いても間違いはない。過去に訪れたことのある場所や建物を現在に再訪しても、そこに何かが足りないあるいは間違っているという感覚を抱くように、記憶とは常に限定され、物語として脚色されているのである。それは一人の人間に対しても同じだ。

ゲーム版のワイヤードはサイバースペース的な描かれ方をされることはほぼない。一方的に玲音本人の口から説明される異世界としてほのめかされる。アニメ版『lain』(とゲーム版のムービー部分)の脚本を書いた小中千昭氏は熱心なH.P.ラヴクラフト・マニアであるが、ラヴクラフトの作品内で共通の異史として共有されているクトゥルー神話に近い役割を持つものが「ワイヤード」かと思う。

意匠のレベルで『lain』と繋がっている作品はたびたび現れる。2006年の『ラジルギ』と続編の『カラス』(それぞれマイルストーン製作)は電波と電子ネットワークを世界設定の主な装飾に使っているが、ノイズとして流れ込む声(メール)の描写が多分に『lain』的であった。ロード画面中に一瞬挿入される画像も、ゲーム版『lain』でコントローラーを放置していると再生される画像や音声群へのオマージュに見える。そこには奇妙な感触も、ぞっとするような予感もなく、『ラジルギ』のユーモアとしたほうが正しいのだが。

より根源的な部分で『lain』と繋がっているもの、記憶と認識に対するリアリティを探求したゲームを挙げるとしたら、私は迷いなく2000年1月にドリームキャストで発表された『ROOMMANIA #203』(以下・『ルーマニア』)を選ぶ。セガ社内にあった制作部が独立再編されて設立されたチーム「ウェーブマスター」による「人生介入型シミュレーション」で、平凡な男子大学生「ネジ」の日常をのぞき見し、時おり介入することで彼の人生を変えていくという内容だ。一見すると『シムピープル』のようなゲームに近いが、プレイヤーの干渉はせいぜい「ネジの留守中に」玄関の鍵を閉めて不審者の侵入を防ぐくらいのもので、ネジ当人に対して「指示」ができない。代わりにパソコンやテレビなどのオブジェに関心を「向けさせる」ことで、ネジの行動、人生の分岐のきっかけをもたらすのである。4つ用意されたシナリオはどれも一本筋で、ネジの決断と行く末を見守ることしかできないところが本作の妙味であった。それは先にも書いたように、分岐する人生そのものではなく、人生を分岐させるきっかけに目を向けさせることである。どのように人生が変わったかは後になってからわかるというべきか、当事者の頭の中で順序付けされるものであり、いかに人が自身の記憶を物語化しているかをこのゲームは教えてくれる。

『lain』ほどではないが『ルーマニア』にも当時のパソコン通信事情が反映されており、個人の記憶と認識という各シナリオのライトモチーフを後押しする。ゲームの舞台というか表示される空間がネジの住む203号室だけというのも冴えた仕様で、これ自体がベッドルームと広大なネットの世界が繋がっている状況を隠喩したものになっている。

『ルーマニア』で描かれるインターネット像は制作期間を考慮すればiMacが登場した1998年ごろのそれであり、ISDNの電話回線を時間課金で繋ぐ時代であった。ネジが加入しているサークルはチャット上で日々会話を交わす。顔を合わせたことがなく、年齢も知らない人々同士がプライベートな事情を打ち明けるなど密接な会話をする。あるシナリオでは、かつてチャットの常連だったが突然来なくなってしまった人物から送られてきたメールをきっかけに、チャットメンバーがオフ会として実際に対面する機会がある。ここは『ルーマニア』と『lain』が接近する瞬間の一つで、対面したことがなくても「会ったことのある」人間との出会いが描かれる。

別のシナリオでは、仕事が多忙なガールフレンドとのすれ違いというメロドラマから、自分が知っている人物たちの性格が正反対になった世界というSFまで、あらゆるシチュエーションをもって人間、およびその人への記憶と印象が多面的なものであることを描く。あるシナリオに登場する白血病の少年が自分の死についての思索を吐露するシーンは、『lain』のテーゼとわかりやすくオーバーラップしている。少年いわく、「死期を悟った象は自ら群れを離れて存在を消す習性がある。最初からいないことになればそれは死んだということにもならない」。

少年の話し相手はハッカー少女(ここにも『lain』への目配せを感じてしまう)で、ネジの留守中に彼のパソコンを勝手に操作し、少年のためのドナー登録を呼びかけるメールを世界中に発信する。このシナリオではネジと少女は直接顔を合わせることはないが、その存在を普段顔を合わせて会っている人以上に強く意識する。

(続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?