20240511 野外劇『若き日の詩人たちの肖像』に寄せて

稽古場での最終通し稽古として、お客様をお招きしてのオープンリハーサルが終わり、すこしホッとして気がゆるみ、おたまを書くことができずに爆睡してしまっておりました。楽しみにしてくださっている方々申し訳ありませんでした!

▼本編の上演が終わってから、観に来てくださった方々の前で自分たちの創作についてすこし話をさせていただく時間があって、そこで話しながらいろいろなことを考えていた。それは『若き日の詩人たちの肖像』という作品、それは小説としても、今回の私たちの演劇としての上演としても、ということだけれど、関係が深いことだと思うので言葉にして残しておきたいと思う。

▼私が主宰する平泳ぎ本店という集団は第一に俳優の集団であって、たまに私が演出したり戯曲を書いたりすることがあるにせよ、私自身アイデンティティとして一番強いのはやはり俳優なのだ、ということである。それはかつて通っていた研究所で今いる劇団のメンバーと出会った時にお互い俳優だったので、そういう対等な関係というのがしっくりくる、という意識がまず強くあった。

▼今回も当初「構成・演出」ということに専念をして、自分は出ないつもりでいたけれども結局俳優として出ることにした。それは小説を読みながらすこし思うところがあったからだった。

▼『若き日の詩人たちの肖像』という小説は先の戦争中の日本が舞台の作品で、詩人たちは社会全体を覆うような全体主義、ファシズムの脅威に常に晒され、弾圧されながら日々を過ごしている。いきなり特高に連れていかれて殺されたり、思想を弾圧されたり、拷問の果てに見かけ上の転向をせざるを得ない従兄がいたり、検閲と戦いながら演劇を上演している築地小劇場の人たちが出てきたりする。

▼こうした時代の空気感というのは一体何なのだろうと考えていた。別に本来一人ひとりは自由であるはずなのに、ある時からふと戦時体制をつくるため、という国家的な目標の下、気がついたら日本は皇国ということになって、自分より遥かに大きなもののために自分の命を投げ出さねばならない、というような空気感が醸成されていった。

▼たぶんそもそも日本人というものの気質として、それはうまくハマれば美徳にもなるのだろうけれども同調圧力や天然の全体主義というものがあるのだと思う。空気を読みながら話す、であるとか言わなくても察する、であるとか和を大切にする、とかそういうことである。

▼なんというか、勝手にそういう風にしてみんなが大人しく、行儀よく振る舞っている間に引っ込みがつかなくなって、現実的な戦力差を検討することなくあまりに無茶な戦争を継続して誰も止めようと言い出せずに全滅の一歩手前まで進み続けたのが大日本帝国だったのだと思う。誰も継続したいと思っていない戦争を、それでも誰も止めようと言い出せずにギリギリのところまで進んでしまう、ということが現実問題として過去に起こった。「日本ってマナーが良くて清潔で素晴らしいよね」というようにして語られる日本人としての美徳と表裏一体のものとして、そうした危うさが現実問題あるのだと思う。

▼『若き日の詩人たちの肖像』を読みながら、そうした先の戦争の過ちをどうしたら繰り返さないだろうかということを考える(考えずにはおれない)のと同時に、そうした小説を演劇として上演する時に、たとえば私が「構成・演出」というポジションに収まることが果たして正しいことなのだろうかということがすごく気になるようになったのだった。

▼「構成・演出」として私が俳優たちのレイヤーからすこしズレたところに位置を占めたとして、そこに上下のヒエラルキーがないとしても、俳優たち自身が俳優たち自身のやりたいことではなくて、たとえば演出を担う私の欲望や私の世界観に献身をしてくれるようになる、というのがそもそもなんか全体主義っぽい感じがして抵抗を感じたのだった。

▼俳優は俳優のやりたいことを、思いきりやってくれたら良い。俳優自身の欲望に基づいて、舞台の上に立っていてくれたら良い。誰にも献身しなくていいし、「誰かのため」というようなことを考えることなく、誰かのために自分を捧げるようなこともせずに、まず自分のために舞台に立っていてくれた方がいい、と考えた。そういうモチベーションで舞台の上に立つということがすなわち”詩人”としての魂のありようにいちばん近いのではないか、ということを、勘違いかもしれないが考えるようになった。

▼この堀田善衞さんの『若き日の詩人たちの肖像』という小説を上演しようとするときに、その上演主体となる団体(つまり私たち)の考える「よい演劇」というものの先にあるべきなのは絶対にトップダウンのつくりかたではない、と思った。たとえどれほどの上演の成果をあげようとも、誰かが誰かをコントロールしようとしたり、支配/被支配の関係がデフォルトだったり、あるいはファシズムみたいな力学でつくられたのではまったく意味がない、と思った。かつて詩人たちが思い描き喉から手が出るほどほしかっただろう自由を創作に関わる一人ひとりが享受しながら、ことばによって対話をひらき、のびやかにつくらなければいけないのだと、気がついたら強く思うようになっていた。

▼私たちは何にも私たちの身を、魂を捧げない。ただ自分たちのために舞台上にいる。まず自分一個のことを考えている。俳優一人ひとりの個人の自由がまずそこにある。その確信を揺らがせるのはただ目の前の観客という存在である。個人の自由と、観客の目の前で上演を行う主体としてもつべき規律。その葛藤の先にそれでも私たちはやはりおもしろい演劇が観たいのだった。

▼気がついた時にはすでに”おもしろい演劇”が観たいのだと、心から願ってしまっていた。その時に初めて俳優は自分の自由を差し出してなおおもしろい演劇を実現したいと願うようになる。誰かに強いられるのではない。自ら望んでそうする。それは暗黙のうちに強いられる同調圧力的な抑圧とは根本的に異なる。俳優自身の言葉と主体性が駆動する限り、そこにまだ望みはある。

▼長い間一緒に演劇を続けてきて不思議なことは、ここのところ私たちはどうやら「仲良く喧嘩する方法」というのを身につけてきているらしい、ということだ。通っていた文学座の研究所から数えるとお互いもう10年以上の付き合いになる。お互いがお互いのことを憎からず思っているし、できることなら一緒にいたい。と同時に、もっとおもしろい演劇をつくりたい。馴れ合いになってなあなあになってしまっては、私たちの願いは叶わない。そうやって気がつくと互いになんとなく我慢を強いるのではなくて、お互いにまず言いたいことを言い合い、言い合った先に新しい落とし所を見つける、というような形で後腐れなくコミュニケーションをとるコツみたいなものを集団で身につけてきたのだった。

▼今、私は世界平和を願っている。暴力ではなく言葉が世界を前進させると信じている。だから、抑圧やコントロール、支配という暴力ではなく、自由とことばによって裏付けられた演劇をつくりたいと思っている。ただの演劇では足りない。おもしろく、美しい演劇をつくりたいと、心から願っているものである。

*****

◆現在資金調達に挑戦しています!ぜひご一読ください。

【平泳ぎ本店 クラウドファンディングについて】

「一枚の舞台の床が、才能のゆりかごに。

野外で自由に演劇を上演できるようにするための所作台をつくりたい。」

https://motion-gallery.net/projects/hiraoyogi_toyamaopenairtheater

◆本日もご清覧頂きありがとうございます。もしなにかしら興味深く感じていただけたら、ハートをタップして頂けると毎日書き続けるはげみになります!

◆私が主宰する劇団、平泳ぎ本店/Hiraoyogi Co . では向こう10年の目標を支えて頂くためのメンバーシップ「かえるのおたま」(月額500円)をはじめました。

メンバーシップ限定のコンテンツも多数お届け予定です。ワンコインでぜひ、新宿から世界へと繋がる私たちの演劇活動を応援していただければ幸いです。

→詳しくはこちらから。https://note.com/hiraoyogihonten/n/n04f50b3d02ce

◆コメント欄も開放しています。気になることやご感想、ご質問などありましたらお気軽にコメント頂けると、とても励みになります。どうぞご自由にご利用ください。

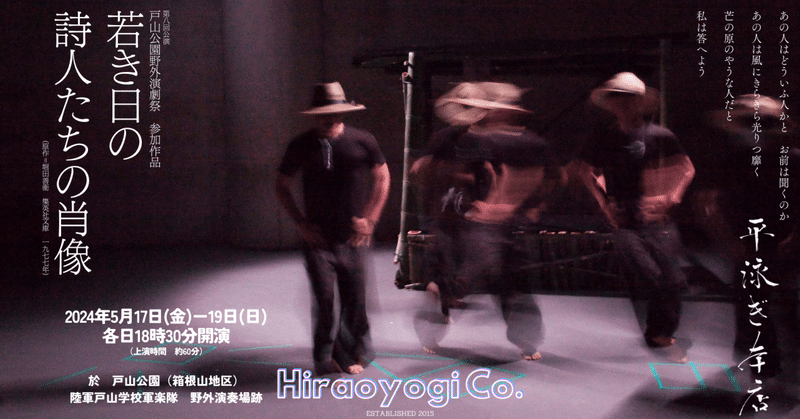

平泳ぎ本店/Hiraoyogi Co. 第8回公演

戸山公園野外演劇祭参加作品

『若き日の詩人たちの肖像』

2024年 5月17日(金)ー19日(日)

各日18時30分開演(17時45分受付開始・開場)

※雨天決行

於:戸山公園(箱根山地区)陸軍戸山学校軍楽隊 野外演奏場跡

https://g.co/kgs/Ksc4VNJ

【チケット】

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02czx9t72zj31.html

【公演詳細】

https://hiraoyogihonten.com/2024/02/24/hiraoyogi8th_info/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?