クイズ!税法入門②【憲法】

『図解!税法入門』を全7回にわたってnote記事にUPしてきました。ご覧いただけましたでしょうか?早速ですが「確認テスト」をさせていただきます!!・・・とは言っても、クイズ形式で楽しく確認していきましょう!で、第2回目は憲法。「憲法を中心とした税金の世界」の「確認テスト」です。

もし未だ『図解!税法入門』をご覧頂いていないようでしたら、下に該当記事のリンクを貼りましたので、宜しければ覗いて見てください。

では、クイズに入っていきます。今回は全24問です。

【第1問】

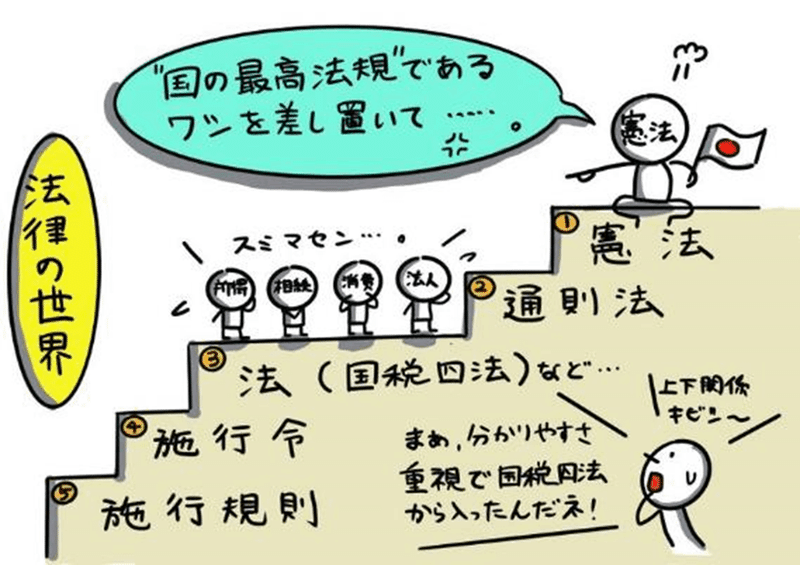

問題.国の最高法規である日本国憲法。その下に税法など各法が位置付けられます。次のうち「法ではない」のはどれでしょうか?

A:通則法

B:基本通達

C:施行令

D:施行規則

解答.正解は「B:基本通達」です。実務は基本通達の影響を大きく受けますが、そもそも基本通達は法律ではありません。

【第2問】

問題.日本国憲法は「ある考え方」に則り、国民の納税義務(30条)や、課税は法律に基づくこと(83条)を定めています。「ある考え方」とは次のうち、どれでしょうか?

A:租税法律主義

B:債務確定主義

C:現金主義

D:発生主義

解答.正解は「A:租税法律主義」です。租税法律主義の考え方は、近代の税の基本ルールです。

【第3問】

問題.日本国憲法は税のルールの“おおもと”です。次のうち、憲法が保障している、課税時に順守しなければならない「納税者の権利」は、次のうちどれでしょうか?

A:財産権

B:生存権

C:幸福権

D:A~Cの全て

解答.正解は「D:A~Cの全て」です。課税により、これら納税者の権利が脅かされたら絶対にいけません!

【第4問】

問題.日本国憲法は税のルールの“おおもと”です。次の憲法の条文うち、税金に関係する条文は、次のうちどれでしょうか?

A:13条―個人の尊厳

B:14条―法の下の平等

C:25条―生存権(健康で文化的な生活を営む権利)

D:A~Cの全て

解答.正解は「D:A~Cの全て」です。他にも29条―財産権などが日本国憲法で定められています。

【第5問】

問題.国の最高法規である日本国憲法。その下に税法など各法が位置付けられます。では、税法の世界での「親玉」的な法律は、次のうちどれでしょうか?

A:通則法

B:基本通達

C:施行令

D:施行規則

解答.正解は「A:通則法」です。国税通則法は、国税に共通する一般的な事項を規定しています。

【第6問】

問題.税法の世界も体系化されています。このうち「具体的な計算事項等を規定」しているのは、次のうちどれでしょうか?

A:通則法

B:基本通達

C:施行令

D:施行規則

解答.正解は「C:施行令」です。ちなみに「D:施行規則」は更に細かい手続を規定しています。

【第7問】

問題.所得税法等。これらは”恒久立法”と言われ、法律の有効期限が永久的に続く性質のものになります。他方、租税特別措置法(措法)の場合は、”時限立法”ということで、法律の有効期限がいつまで、と規定されています。”恒久立法”と”時限立法”の期間が重なった場合に「優先適用される」のは、次のうちどれでしょうか?

A:”恒久立法”―所得税法等

B:”時限立法”―租税特別措置法

C:―

D:―

解答.正解は「B:”時限立法”―租税特別措置法」です。この考えを「特別法優先の原則」といいます。

【第8問】

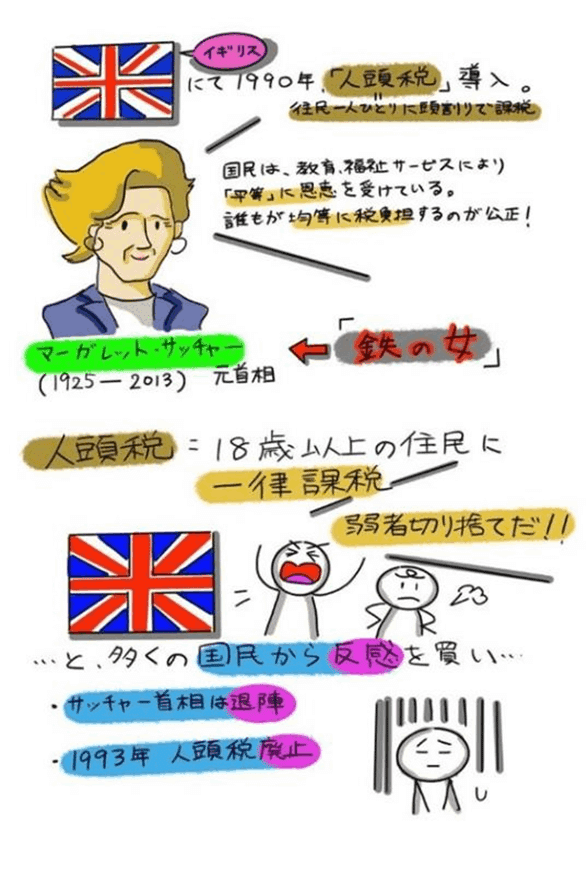

問題.人頭税とは住民一人ひとりに頭割りで税をかけるというもので「世紀の悪税」とも言われています。1990年頃に導入した国は、次のうちどれでしょうか?

A:アメリカ

B:イギリス

C:ドイツ

D:フランス

解答.正解は「B:イギリス」です。当時のサッチャー首相が導入しましたが、国民の反発を買いました。

【第9問】

問題.人頭税とは住民一人ひとりに頭割りで税をかけるというもので「世紀の悪税」とも言われています。実は日本の一部地域でも存在しましたが、いつ廃止されたのでしょうか?

A:飛鳥時代

B:奈良・平安・鎌倉・室町時代

C:安土・桃山・江戸時代

D:明治時代以降

解答.正解は「D:明治時代以降」です。人頭税が存在したのは沖縄県八重山諸島。明治時代の1903年に廃止されました。

【第10問】

問題.日本の場合、食料品にも消費税がかかりますが、収入が高い人も低い人も、食費はあまり変わらないという見方もあります。ところで日本で消費税が導入されたのは何年でしょうか?

A:1965年

B:1977年

C:1989年

D:2001年

解答.正解は「C:1989年」です。消費税は貧しい人もお金持ちとあまり変わらない消費税負担することになる、という考えも存在し、この見方によりますと、給料の高い人には高い税を、低い人には低い税をという「公平」の考えが通用しない税金になります。

【第11問】

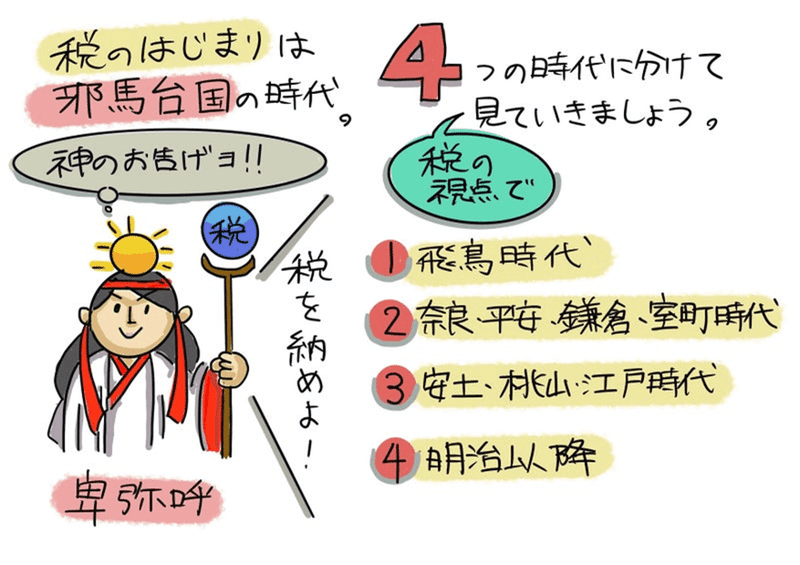

問題.税と権力は、切っても切れない関係とも言われています。日本で税が始まったのはいつの時代でしょうか?

A:弥生時代

B:飛鳥時代

C:奈良時代

D:平安時代

解答.正解は「A:弥生時代」です。邪馬台国の時代から税が始まったと言われています。

【第12問】

問題.税と権力は、切っても切れない関係とも言われています。日本で本格的な税の仕組みが確立されたのはいつの時代でしょうか?

A:弥生時代

B:飛鳥時代

C:奈良時代

D:平安時代

解答.正解は「B:飛鳥時代」です。701年、大宝律令の制定によって、国の役所の仕組みが整えられ、都に税が集められるようになりました。

【第13問】

問題.時代は飛鳥時代。律令制度のもと、満6歳以上の男女に口分田という土地が与えられ、「租庸調」という税が課せられました。「租庸調」の「租の税率」は次のうちどれでしょうか?

A:3%

B:5%

C:8%

D:10%

解答.正解は「A:3%」です。現在の消費税率と比べると3%という租の税率は軽いように思えるかもしれません。しかし、庸・調は自分たちで都まで運ばなくてはならず、地方に住む人々にとって重い負担でした。加えて、労役という土木工事などの労働や、兵役も課せられました。

【第14問】

問題.743年、自分たちで新たに開墾した土地であれば開墾したものが永久に所有できるようになりました。これまでの公地公民からの大きな転換です。これを定めた規定は、次のうちどれでしょうか?

A:班田収授法

B:墾田永年私財法

C:太閤検地

D:地租改正令

解答.正解は「B:墾田永年私財法」です。当時の朝廷の思惑とは別に、新たに開墾しようとした農民は僅か。開墾できたのは財力のある貴族や寺社だったのです。こうして開墾された土地は、平安時代には荘園と呼ばれるようになります。農民は、貴族や寺社が所有する荘園の領主に、夫役や年貢という形で税を納めました。

【第15問】

問題.戦国時代の後半、豊臣秀吉は支配地域の田畑を調べ、検地帳に田畑の持ち主の名前と予想される生産量(=石高)を記録させ百姓から確実に税を徴収しました(太閤検地)。当時、年貢としてどれだけ徴収されたのでしょうか?

A:約3%

B:約10%

C:約30%

D:約70%

解答.正解は「D:約70%」です。二公一民と呼ばれ、2/3(≒66%→約70%)は年貢として徴収されました。

【第16問】

問題.明治政府は様々な近代化政策を進めましたが、最大の目玉が税制改革です。地租改正によって、従来の年貢米から金納になり、地価に課税されました。何パーセントを地租として課税されたのでしょうか?

A:3%

B:5%

C:8%

D:10%

解答.正解は「A:3%」です。当時は「地租」と「酒税」が、明治政府の主な税収でした。

【第17問】

問題.明治政府は様々な近代化政策を進めましたが、「治外法権」と「関税自主権」で不平等な内容の条約の解消が課題でした。福沢諭吉は『学問のすすめ』を執筆し、その中で「今の日本が外国に及ばないところ3つ」について語っています。この3つに「含まれない」のは、次のうちどれでしょうか?

A:学術

B:商売(経済)

C:教育

D:法律

解答.正解は「C:教育」です。特に「法律」が不平等条約を解消するため、憲法を作り、民法などの法律を整備することが緊急の課題でした。

【第18問】

問題.1873年(明治6年)の地租改正制定当時、「地租」と並んで主な税収となっていた税金は、次のうちどれでしょうか?

A:所得税

B:相続税

C:法人税

D:酒税

解答.正解は「D:酒税」です。農業収益以外の商工業収益も増え始めていた中で、税負担の均衡化を図る目的があり、1887年に所得税法を創設。1918年に所得税が税収1位になりました。

【第19問】

国税四法の創設の順番で正しいのは、次のうちどれでしょうか?

A:所得税→法人税→相続税→消費税

B:所得税→相続税→法人税→消費税

C:法人税→所得税→相続税→消費税

D:消費税→所得税→法人税→相続税

解答.正解は「B:所得税→相続税→法人税→消費税」です。特に所得税の創設当時は、海軍費を中心とした国家経費の増大があって、その財源を確保する必要がありました。そこで、大日本帝国憲法の前に、明治天皇の勅令で所得税が創設されました。

【第20問】

問題.”税はどうやって集めるの?”という視点の他、”税の使い方”も租税教育には大切です。現代日本の税の使い道に含まれるのは、次のうちどれでしょうか?

A:社会保障―命と健康を守る

B:教育―誰でも学べるようにする

C:公共事業―みんなのために工事を行う

D:A~Cの全て

解答.正解は「D:A~Cの全て」です。他にも、「防衛―国を守る」ためにも税が使われます。

【第21問】

問題.用語の説明問題です。「税の使い方」を表す用語として正しいのは、次のうちどれでしょうか?

A:家計

B:会計

C:予算

D:決算

解答.正解は「C:予算」です。税は国で使われるものと、自治体で使われるものがあります。

【第22問】

問題.日本の国の予算の会計期間は4月から翌年3月で、7月ごろから次年度にはどれくらい税が必要か、それぞれの省庁が必要な金額を計算します。これを「概算要求」と言います。この「概算要求」を取りまとめ、内閣に提出する省庁は、次のうちどれでしょうか?

A:総務省

B:財務省

C:法務省

D:外務省

解答.正解は「B:財務省」です。「概算要求」を財務省が各省庁と調整し、まとめたうえで内閣に提出し、この財務省原案のもとに、12月に内閣が予算案を作成します。

【第23問】

問題.用語の説明問題です。2018年にアメリカの合衆国政府の予算をめぐって、民主党と共和党が折り合わず、政府機関の一部が業務停止。自由の女神の閉鎖がニュース話題になりました。日本の場合でも、与党と野党が対立して、予算がなかなか決まらない場合を想定して、仮の予算を決めて支出することがあります。次の用語のうち、関係する用語はどれでしょうか?

A:概算要求

B:財務省原案

C:予算案

D:暫定予算

解答.正解は「D:暫定予算」です。3月末までに予算が成立しないと税が使えなくなりますので、仮の予算を決めて、支出していきます。この仮の予算を「暫定予算」と言います。

【第24問】

問題.税の見張り番として、国家が集めた税を無駄なく効率よく適切に使われているかを調べ、問題点があれば改善や是正を促す国の機関は、次のうちどれでしょうか?

A:日本銀行

B:財務省

C:会計検査院

D:国税庁

解答.正解は「C:会計検査院」です。国会や内閣、裁判所から独立しており、政府からも指図を受けない機関で、憲法で定められています。

最後に”おまけ”ですが、「税金クイズ王」をキャラクター化しました。

<以上となります。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?