ドライバーが消えた日【小説】

今日は素晴らしい日だ。世界からドライバーが消える。免許証を持っていないことでマウントを取られることもないし、去年免許を返納した田舎に住む祖父の移動の足を心配する必要もなくなる。

20XX年、自動運転技術が世界的自動車メーカーによって確立。その翌年には日本でも法整備が進められ、自動運転車の公道での走行が是認された。今日は新法施行1日目。記念すべき日。

自動運転になって大きく変わったことのひとつ。それはモノ・コンテンツの移動だ。いままではモノやコンテンツを求めて、人がモビリティを用いて移動していた。自動運転技術の確立によってその性格は180度反転。人を求めて、モビリティに搭載されたモノやコンテンツが、街中を走り回っている。

2020年頃から某ウイルスの影響でAmazonやUberといった宅配サービスが生活に浸透していった。手軽にモノを享受することができるようになった人類が、次に求めたのは体験の配達だった。自分がいまいる場所に、手軽に非日常空間が現出するのは大きな魅力といえる。

街の中に虫食いで存在する駐車場は、様々なコンテンツを載せたモビリティが集まるテーマパークと化している。

スマホアプリ「Doop」を開き、いま求めているコンテンツを選択すると自動配車されたモビリティが、ユーザーの所在地近くの停車可能区域に一定時間停まる。自動モビリティとひと口にいってもその機能は多様性に満ちている。

・移動サウナ

・移動ライブハウス

・移動寄合所

・移動図書館

・移動キッチン

・移動無人診療所

・移動シアター......etc

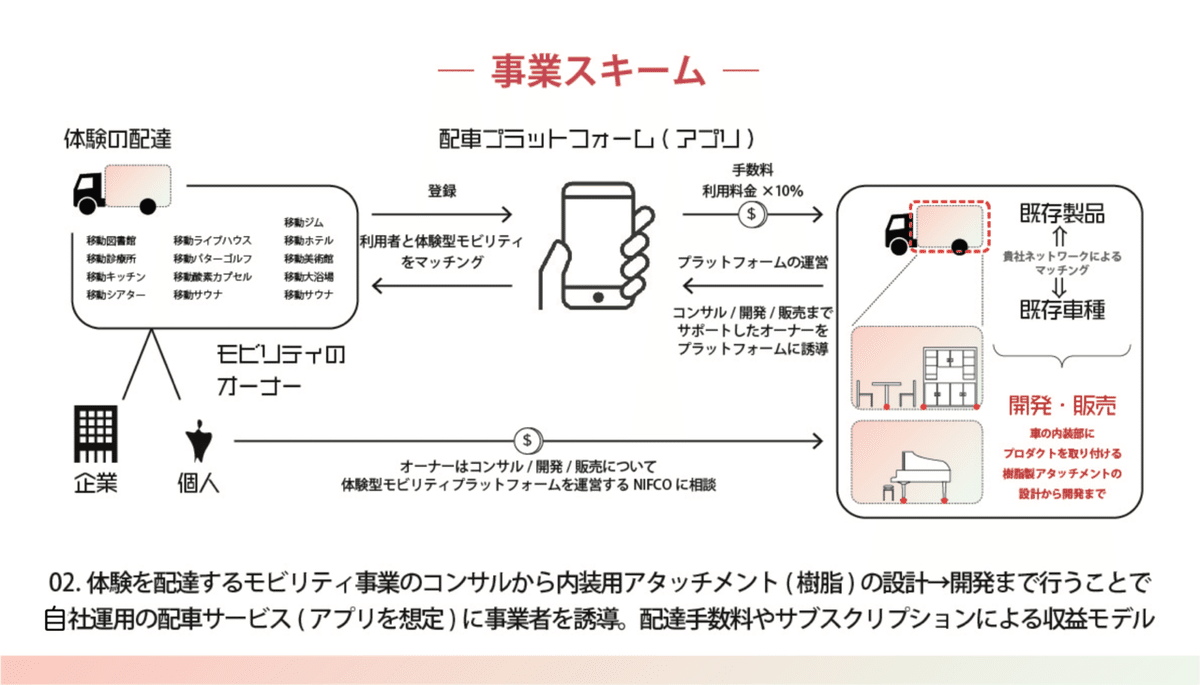

Doopはもともと樹脂製品の加工会社だった。自動運転化の過渡期に自社ネットワークを生かし、既存製品(キッチン、ホテル用ベッド、家具什器など)と既存車種のメーカー同士をマッチング。「体験の配達」を実現するための「既存製品と既存車種のアタッチメント」を樹脂により開発し、コンサルから設計、施工、販売を一貫して行っていた。そして、配車サービスまで手掛けたことで時代の寵児となる。時価総額は2000億円を超え、IPO間近だとか、、、。

深夜0時を過ぎ、日付が変わってもそんなことを考えていた。明日のデートも記念すべき日となるだろう。遅刻はできない。緊張して眠れそうもないので睡眠薬を服用すると、ゆるやかに眠りの世界へ誘われた。

カーテンの隙間から差し込む陽光で目覚めた僕は、窓を開けて室内にひんやりとした気持ちの良い風を取り込んだ。窓枠に切り取られた景色の端に目をやるとアパートの駐車スペースに、移動酸素カプセルが停まっていた。昨夜、配車予約しておいたものだ。サンダルで部屋を出て、モビリティ後部にある入口を開けると、円柱状の小型酸素カプセルが鎮座していた。起き抜けのぼーっとした頭に酸素を流し込み、脳を覚醒。全身に酸素を浴びながらスマホで移動クローゼットを配車予約。本日の気分や利用シーンを入力すると、事前にスキャンした体形に合う衣料品が届く。

移動酸素カプセルを出ると、丁度駐車場に入ってくる移動クローゼットの姿が見えた。配車されたモビリティ側面を開けると、内部のクローゼットには3種のコーデが用意されていた。もっとも気に入ったものを選び、併設された洗面台で髪を整えた。DoopからレンタルしたAI搭載のドローンに用意してあった小包をくくりつけ、デートに向かう。空に羽ばたくドローンに向かって言う。「よろしくな。」

手数料が若干安いことから、タクシーはDoopではなく、Uberを利用した。行き先はパートナーと待ち合わせた自動モビリティが集まる公園(旧大型駐車場)。モビリティ革命初日。せっかくなので移動式コンテンツを最大限に楽しもうと計画している。

公園に着くと寒空の下で頬を紅潮させたパートナーがいた。

「イヤリング似合っているね。」

「今日のためにAmazonで取り寄せたの。可愛いでしょう。」

話しながら一際目を引く大型コンテナの前に辿り着く。そこでは全国行脚中の企画展「仮想空間-ゴッホの世界展-」が行われており、僕らは心ゆくまで最新の没入空間を楽しんだ。大型コンテナを複数個連結しているので、内部は思ったより広く、こんな大きなものも移動する時代かと感心した。気付けば昼を過ぎていた。

「お腹空いたね。」

企画展を出て、公園内のフードトラックが集まる一角を目指す。

地図アプリを開くと、Doopにより配車されたであろう数々のフードトラックの位置情報が連動しており、どこでどんな食を提供しているのか一目でわかる。手近にソーセージを中心としたドイツ料理車があったので、そこに決めた。ホットワインを飲みながらスナックをつまんでパートナーと歓談。ほっぺにマスタードがついているよなんて笑いながら話していたら、食べ終わる頃には日が少し傾き始めていた。

「この後どうするの?」

「実はホテルを予約してあるんだ。」僕は得意げに隣の区画を見遣った。隣はバスやタクシー、その他自動モビリティの待合所となっている。僕が16時に配車予約した移動ホテルは停車区域の中央あたりにあった。シルバーのダンゴムシみたいな形をしており、そのボディにでかでかとホテル名が書いてあったので、パートナーもすぐに気づいたようだ。こちらに満面の笑みを向けながら、他のフードトラックでつまみを買ってからいこうと大はしゃぎ。

移動ホテルの車内は、運転席やエンジンが小さくなったぶん、ダブルベッドと3点式ユニットバス(トイレ・洗面・風呂とシャワー)を配する余裕があり、居住性が大きく向上していた。

樹脂製のアタッチメントが振動を吸収するためか、ベッドやバスルームは揺れなかった。

なにより感動したのは進行方向に向かってベッドが設置され、かつ、その前面がガラスとなっているので、横になりながら過ぎゆく景色を堪能できること。

買っておいたつまみを車内に持ち込み、ホテルを発進させた。行き先はサービス側に勧められたドライブコース。首都高を過ぎる頃には夜も更け、車外を矢のように過ぎる色とりどりの細長い光に包まれながら、2人きりの贅沢な空間に乾杯した。

車の小窓をコツコツと小型ドローンがたたく。僕はドローンを車内に招き入れ、それが下げている小包からターコイズブルーのリングケースを取り出した。そして、ダブルベッドの上、パートナーの前で跪く。パートナーの目から溢れる涙。

いつの間にか都市部を過ぎ、ホテルは湾岸を走っていた。電気自動車のためエンジン音も聞こえず、ボディの遮音性も高い。2人のために美しい静寂だけが流れる。僕の拙い言葉。何度も頷くパートナーの細い指にリングを通す。海に反射した月明かりが薬指を淡く照らした。

フロントガラスから、ふと周りを走るモビリティを見ると無人車ばかり。

街にはもうドライバーはいない。身勝手な運転もないので渋滞もない。配車予約されたモビリティはスケジュール通りにユーザーの目の前に停まり、利用が終わると去っていく。足並みを揃え、隊列を組むように整然と道路を走る彼らは、次の配車予約に向けて休むことなく移動し続けていくのだろう。

無機質な波に飲まれながら。無機質なリングに永遠の愛を誓う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?