寒中見舞い申し上げます

【備忘録として 1月20日~24日:款冬華 20日:二十日正月・大寒】

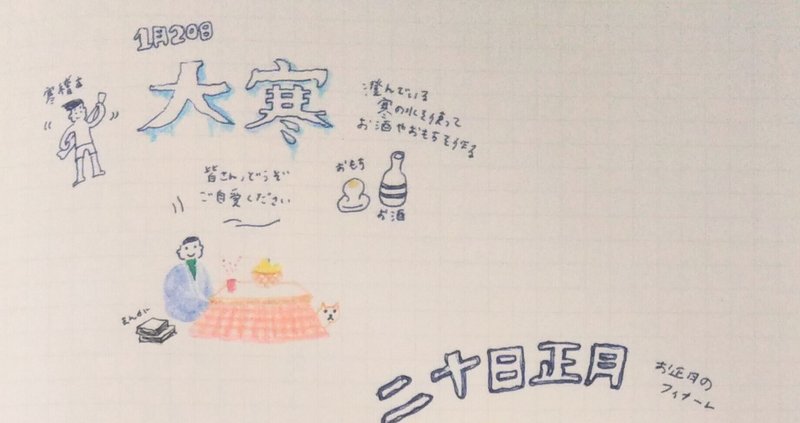

20日は言わずもがな。。大寒、一年でもっとも寒い時期。寒くて身体がこわばってしまいますが、温かくしてこたつにみかんでも食べて、ゆっくりお休みください。

寒さの中行う寒稽古が行われていたらしいですが。。考えただけでブルブルブル。。(遠い目)。そして今時期は水がとても澄んでいるのでこの時期につくったお酒やお餅はとても美味しいと言われていたとか。

そんな寒さの中でも、ふきのとうが芽を出し春は確実に近付いている。

そして二十日正月とはお正月の締めくくりでもあるので(まだ続いてたのか!と正直思ってしまった)、お正月に食べたおせちやお餅の残りを食べつくす日でもあるようです。地域によって、呼び方(頭正月、ホネ正月、シマイ正月、アラ正月等・・・お魚の骨や頭と一緒に大根などの野菜を煮込んで食べる慣習からこの様に呼ばれるという説も)や行われる行事は異なるようです。

いずれにせよ、作物の予祝をするものが多く、本当にこの一月という時期は数々の行事が行われ今年一年の行く先の為に祈りを捧げる。そんな月でもあるのだなあと思いました。

いつの時代でも人々は疫病や災害の不安に苛まれており、自然や見えないものに祈りを捧げる事で安心を得ていたのが、現代ではお金や物質を得ることで安心できるという事にすり替わっている一面もあるなあと思いました。勿論、ひとそれぞれなので違うという人もいると思います。

なんにせよ、すがりたいものがあってそれで安心できるのだったら良いと思うけど、これから求められる事って今まで以上に”助け合い”になるんじゃないかなと思いました。自分ではコントロールできない事やどうにもならない事って本当にいっぱいあるし(今のこのご時世の様に)、出来る事と出来ない事も山ほどある。だからこそ補い合うし、それがそれぞれの個を認める事になるのではないかな。。と。自己責任、という言葉を他者にも自分にも、今まで容易に使っていた自分が少し恥ずかしくなりました。

でも昔の人々も色んな疫病や飢饉を乗り越えてきたのだと思うと、なんだか心強くなるのです。まだまだ知らない事だらけですが、日本人や日本の文化って面白いなあと改めて思っています。

【参考文献】

・くらしのこよみ 七十二の季節と旬をたのしむ歳時記 / うつくしいくらしかた研究所 / 平凡社

・浮世絵で見る年中行事 / 中村祐子・大久保純一 / 山川出版社

・こころもからだも整うしきたり十二カ月 / 井戸理恵子 / かんき出版

・暦のある暮らし 旧暦で今を楽しむ / 松村賢治 / 大和書房

・歳時習俗事典 / 宮本常一 / 八坂書房

・三省堂年中行事事典「改訂版」 / 田中宣一・宮田登 / 三省堂

・民間信仰事典 / 桜井 徳太郎 / 株式会社東京堂出版

ありがとうございます!サポート頂いた分は今後の活動費に投資させて頂きたいと考えています。