本屋は文化の公園なんですね

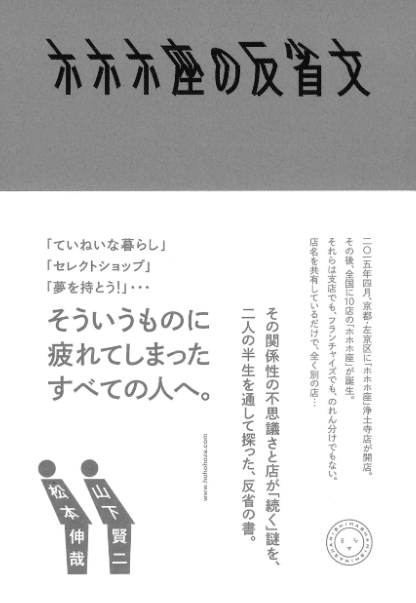

京都にある本屋「ホホホ座」を運営する山下賢二さんと松本伸哉さんによる本「ホホホ座の反省文」(ミシマ社発行)を読んだ。

山下さんは以前、京都で「ガケ書房」を運営していて、「ガケ書房の頃」という本を夏葉社という出版社から出している。私はたまたまその本を読んでいて、今年の正月に実家の京都に帰省した際にはホホホ座の浄土寺店も見てきた。

今回「ホホホ座の反省文」を読んでみて、当たり前だけど、二人とも、この時代に本屋をやっていく理由や難しさ、そして本屋というものの存在理由について、深く考えているんだと感じた。それは例えばこんな文章からも。

本屋のような、現代ではあってもなくてもよいと言われてしまいそうな場所というのは、そういう存在だからこそ町のオアシスになりうるのではないかと思います。老若男女問わず子どもからお年寄りまで、お金を持っていなくても入れる<公園>のような気安い場所。そういう場所がなくなっていくと、窮屈で退屈な、どこに入るのもお金が必要な町になっていきます。

私たちが暮らす生活圏における本屋の存在を、このように捉えています。そして、本屋の客である私たちの姿勢も問いかけてきます。

本屋は文化の公園です。誰でも入れます。その文化の公園を管理しているのは、その店の店主です。店主は公園の管理費を利用者から商品を買ってもらうことでまかなっているのです。自分の町の本屋で本を買うことは、一つの意思表示です。

ホホホ座を運営する人たちのスタンスというのは本当に面白いと感じます。特に一風変わった人なんかでも決して排除せず、受け入れていくという間口の広さのようなものがあるんだと思います。それは以下のような言葉からもわかります。

街にいるエキセントリックな人々も、社会との関係性を絶たれ、孤立した状態になれば、異分子として排除されてしまう。それは、文化的にも本当につまらないことです。

人間は、そんなにヒマではありませんので、利害関係のない「自分以外の何か」に興味を持つためには、偶然の巡りあわせが必要です。その、偶然の巡り合わせの場所を、ホホホ座に置けば、どうだろうか?

ダウン症の作家の言葉集を出す際の心構えとしては、

この取り組みについて、考えれば考えるほど、枠を作って押し込めることの無意味さを感じます。結局は、目の前にいる人に対し、どう反応するか? それしかないからです。同じ名前の障害を持つ人であっても、人として同じではありません。

この本の中ではたびたび文化についての考えも述べられます。

ライブやワークショップや展示は、その瞬間しかない、可能性の実験場です。すぐに結果に直結するようなことは、文化ではありません。続けているうちに、強い根が張って、広がっていくものです。

この一説を読んで思うのは、両者ともに、急ぎすぎない、という強い信念のようなものを感じます。生産性がもてはやされるこんな時代だからこそ、ゆるく、自由に、商売をやっていく。テキパキするのだけがいいのではなくて(もちろん大事なんですけども)、あくまで自分たちが大切にするリズムで生きて、商いを行う。それを地道に日々、続けているんじゃないかと思います。

その一方で、本や業界に対する考察はとても鋭いです。松本さんはこんな風に述べます。

例えば、本屋は、斜陽産業であるがゆえの同情を含んだ、文化的シンパシーを得やすい立場にあると思う。ただ、そのことが、店主の思いとか、物語にどんどん寄っていく傾向があるやん? 取材を受ける側としては、嬉しいことでもあるんやけど、サイドストーリーばっかり注目されて、本質から離れていってる気もするな。

なるほど。すごく面白い。山下さんもこんなことを言います。

本って、存在がすごく「象徴的」やと思うねん。本そのものに、賢くみえる「インテリ」要素とかっこよく映える「インテリア」要素が内在してるやん。つまり、「中身」と「外見」の両方を存在だけで表現できる。というか、偽れる。自分のアイデンティティのようにいくらでも振る舞えるアイテム。そういう「かっこつけ」のための便利なアイテムって意外とないんとちゃうかな? 安価なアイテムでは特に。

ああ、本そのものへの洞察がオモシロいなあ。

編集者として本を出しこともあるので、デザインへの思い入れもつよい。

何かしらのデザイン、特に印刷物を作る場合、一番参考にするのは、五~七〇年代の本や雑誌です。もちろん、この時代は、コンピューターを使った紙面づくりの技術はないので、紙面の写真やら文字やらの構成をする「組版」と呼ばれる作業は、人の手で行われていました。

手作業で組版をする場合、作業は、グラフィック・ソフトのように自由自在というわけにはいかず、物理的な制約があります。また、枠線なども手書きですので、一本の線がミクロン単位で太さが変わっていたり、かすれたり、止めの部分がはみ出したりしています。

何人もの人が関わり、長い時間をかけ創意工夫を重ねた表現には、独特の「味」が出ます。その「味」にグッとくるのです。

実際、編集した「わたしがカフェをはじめた日。」では、本のノンブル(ぺージ番号)は微妙に位置をずらし、一つだけ人文字にしているそう。そのほかのこだわりとしては、

「写真を解像度の低いデジカメで撮る」「写真を並べるときは、きっちり揃えない」「イラストをコピーや拡大して劣化させる」「枠線を手で引く」などのこだわりがあるようです。

以上。「ホホホ座の反省文」では、モノづくりへのこだわり、本そのものへの洞察、そして本屋を巡る文化論などさまざまな観点で考察が繰り広げられます。

個人的にはこうした考えの人が集まって、意見や文句、愚痴を言いあいながらも、多様な人とつながって、アメーバのように広がっていけばいいなと夢想してしまいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?