6月に読んだ本。

最近は、雨の日が多いので読書がはかどる。

といっても基本的に出不精なので、雨だろうが晴れだろうが特に関係はないのだけど。

ただ、雨の音をBGMにしながらする読書は、また違った趣があって、けっこう好きだ。

ということで、6月に読んだ本を軽くまとめる。

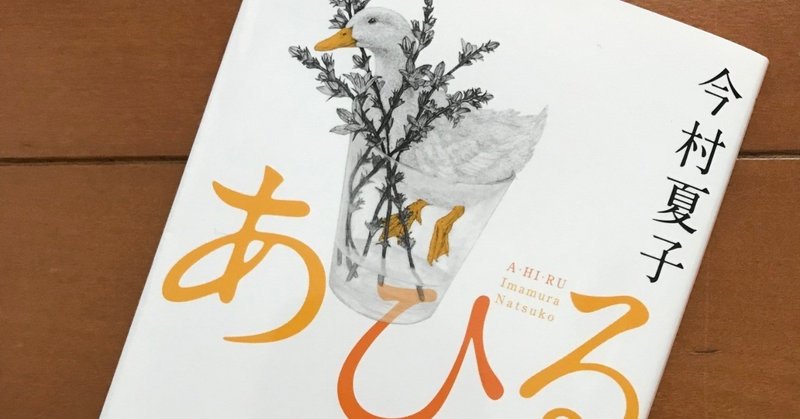

『あひる』は、なんだろう。ゾワゾワして、面白い。著者の冷静で、客観的な文章がとにかく好きだ。読んだあとは、きまって心の奥の方に「問い」を投げかけられるような気がする。

感想が、すごい抽象的になってしまうのは、その「問い」がなにを指しているのか自分でもはっきりとわからないからだ。それは曖昧で、混ざり合っていて、うまく言葉を当てはめることができなくて、けど確かにあって、「感情」が刺激されるもの。と、また抽象的になってしまった。「なんだかわからないけど、惹かれる」今村夏子の作品は、総じてそんな印象を残す。

『グレート・ギャツビー』は、結構前に買って、一度読んだ。けどそんときはよくわからなくて、途中でほっぽり投げたのだが、時を経て、いま読んだら、「なんだこの面白さは!」と驚愕した。再び手にとったきっかけは、『ホテル・ニューハンプシャー』という小説の中に、この本の描写があったから。本ってこういうことがある。前読んだときは、そんなに心にひっかからなかったのに、再読したら、ビシビシと心に突き刺さることが。ギャツビーという人物をとりまくひと夏の物語なのだが、ギャツビーの一途さ、不器用さに胸がきゅっとなった。こう思えるようになるには、いくつか年を重ねないといけなかったのかもしれない。そして、最後の数行が美しい。

『言語表現法講義』は、文章を書くうえでのヒントになればいいなと思って、手に取った一冊。学生に文章を書かせて、それを添削しながら、ものを書くとはどういうことかを学ぶ。

メモした箇所は多かったのだけど、なかでも印象的だったのは、

ものを書くようになる人というのは、頭がいいから、書くんじゃ決してないんです。考えるために書かないといけない、という面倒なサイクルを自分の身体に引き込んでしまった人が考えるために書く。

という部分。

書きながら、自分はこういうことを考えていたのかと知る瞬間がある。自らの手で書いておきながら、「なにか」を発見しているというか。考えた結果を書くのではなくて、考えるために書くというのはたしかになと思った。最近は、書くことについてスランプ気味だったが(だからこういう本を手に取ったのか?)、すこし気力が湧いた。書く人にとって、なんかしらの参考になると思われます。

他には、『偶然の装丁家(矢萩多聞)』、『明日から出版社(島田潤一郎)』、『MOMENT(本多孝好)』、マンガだと『水は海に向かって流れる(田島列島)』は面白かった。

最後まで、読んでくださってありがとうございます!