【第1回】なぜ、ヘルメットを被るのか?

根本 学(埼玉医科大学国際医療センター 救急医学科・救命救急科)

2023年7月1日から電動キックボード法改正が実施され、特定小型原付(最高速度20km/h)では、免許不要、ヘルメット努力義務となりましたが、ヘルメットを着用せずに乗車する人の頭部外傷が増加するのではないかと危惧されています。オートバイに乗車する際にはヘルメットを被ることが法律で定められていますが、日本でヘルメットの重要性が問われたのは昭和35年に起きた競馬の障害物レースとされており(Tips 1)、後に自転車振興会もヘルメットの重要性に着目しました(Tips 2)。オートバイでは、英国が初めてレースでの着用を義務づけたようです(Tips 3)。

Tips 1:歴史を変えた事件

・昭和35(1960)年、競馬の騎手が障害物レース中に落馬し、頭を強くぶつけた。

・この当時、騎手は現在のようにヘルメットを着用していなかった。

・重篤な頭部外傷後遺症により6カ月後に肺炎を合併して死亡。

・この事故をきっかけに日本中央競馬会はヘルメット委員会を設置し、昭和40(1965)年にヘルメット着用が義務づけられた。

Tips 2:日本自転車振興会の動き

・競馬界でのヘルメット着用効果を聞きつけ、日本自転車振興会が動きだした。

・昭和34(1959)年から42(1967)年までの間に13人の頭部外傷死亡例が発生していた。

・ヘルメット着用後、競輪選手の落車による頭部外傷死亡例はほとんどなくなった。

Tips 3:オートバイでは

・昭和35(1960)年、英国で初めてレース用ヘルメットの規格が制定される。

・昭和36(1961)年、日本で乗車用ヘルメットのJIS規格が制定される。

・昭和37(1962)年、米国スネル規格が制定される。

・昭和40(1965)年、JIS規格が改正され、高速道路での二輪車運転にヘルメット着用努力義務が定められる。

頭をぶつけるとその中にある脳に損傷が生じます。この損傷は、①ぶつけた部分に損傷が生じる「直撃損傷」、②ぶつけた部分とは反対側に損傷が生じる「対側損傷」、③角加速度によって生じる「びまん性損傷」に大きく分類されます(図1)。

では、どのくらいの衝撃で損傷が生じるのでしょうか? まったく受け身が取れない状況であれば、約1mの高さからコンクリートやアスファルトに落下すると脳に重大な損傷が生じるとされています。オートバイに乗車した姿勢だと、そのまま横に倒れたら1m以上の高さから落ちることになりますね(図2)。ヘルメットはこのような状況下で脳に損傷が生じないようにすることを目的としています。すなわち、時速に換算すると21km程度までは安全を保証するということになります(図3)。

頭部外傷にはさまざまな種類がありますが、オートバイ事故で多いのは急性外傷性頭蓋内出血で、急性硬膜外血腫と急性硬膜下血腫があります(図4, Tips 4)。

Tips 4:頭部外傷の種類

・頭蓋軟部外傷

・頭蓋骨骨折

・急性外傷性頭蓋内出血

・硬膜外血腫、硬膜下血腫など

・脳損傷

・脳震盪、脳挫傷、びまん性軸索損傷など

・頭部外傷続発症

・脳膿瘍、脳神経損傷など

・頭部外傷後遺症

・外傷性てんかん、水頭症など

頭蓋内に出血したり、脳が腫れたりすると頭蓋内の圧力が高くなり、「脳ヘルニア」という重篤な状態が生じてしまいます。実際の頭部CT写真(図5)を見てみましょう。この症例は自転車に乗って横断歩道を走行中に右折してきた乗用車に衝突され、その場で転倒した際に頭を路面でぶつけたものです。血腫によって脳が圧迫されているのがわかるでしょうか? 救命救急センターに搬送され、直ちに手術を行いましたが救命できませんでした。

このような頭部外傷をできるだけ予防する目的でヘルメットを着用するのですが、ヘルメットにはJISで定められた規格があり、1種と2種に分類されています。1種と2種では保護範囲と衝撃吸収能に大きな差があることを知っておきましょう(図6)。

1種:ハーフ形/スリークォータ形

※備考:主として、道路交通法に規定する原動機付自転車、総排気量125cc以下の自動二輪車及び一般四輪自動車の乗員を対象としている。

2種:オープンフェイス形/フルフェイス形

※備考:主として、道路交通法に規定する自動二輪車の乗員を対象としている。競走用自動二輪車及び競走用四輪自動車の乗員を対象とする安全帽はこれに準ずる。

私が行った実験では衝撃吸収能はこれほど違ってきます。時速20kmでは1種も2種も脳に重大な損傷が生じるとされている300G以下に収まっていますが、時速30kmで実験を行うと1種では300Gを大きく超えた衝撃が脳に加わってしまいます。JIS1種では、ヘルメットを被っていてもこのような損傷が生じてしまうことがあります(図7)。JIS2種でも限界速度をはるかに超えて衝突すると致命的な損傷が生じてしまいます。これは、A市の国道129号で発生したUターン車両と直進オートバイの衝突事故でライダーが着用していたヘルメットです。事故車両を確認しましたが、普通自動車の助手席側にオートバイが衝突し、前輪は運転席のドア内側に達しており、衝撃で普通自動車は横転していました。この事故では、ライダーと普通自動車の運転手が死亡されましたが、国内ヘルメット会社に依頼し、ヘルメットの損傷程度から衝突時の時速を推定してもらったところ、制限速度をはるかに超えるものとされました。ヘルメットの赤い矢印はシェルが割れている部位を示していますが、頭部X線写真でも同部位の頭蓋骨が骨折し、ヘルメット内には逸脱した脳組織が確認されました(図8)。

オートバイや自転車のヘルメットは転倒した際に頭部を外傷から守る大切な防具です。しかし、安全速度は時速21km、限界速度は時速30kmです。これ以上の速度で電柱やガードレールの支柱、壁、あるいは自動車のボディに衝突すると非常に重篤な損傷が生じてしまいます。ですからヘルメットを過信しないで下さい。

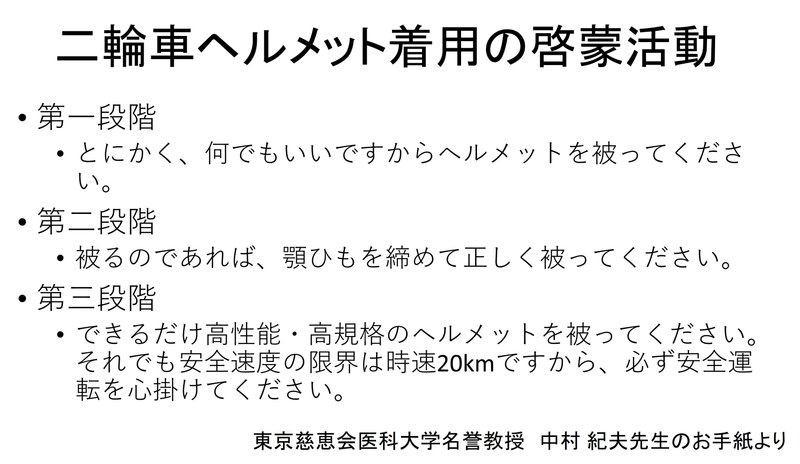

日本のヘルメット普及にご尽力された中村紀夫先生から頂いたお手紙の内容を紹介します。第一段階は道路交通法によって多くのライダーが遵守していますが、第二、第三段階はまだまだこれからという感じです(図9)。

最後に、頭をぶつけたときの注意事項を載せておきます。交通事故以外でも頭をぶつけることは日常生活で珍しくありません。自分や友人、家族のためにも知っておいて下さい(図10)。

ヘルメットは「道路交通法で定められているから被る」のではなく、さまざまな場面で、万が一のときに頭を怪我から守るために被るのですから、オートバイに限らず三輪バギーやスキー、スノーボード、スケートボードなど他のスポーツを行うときも着用するようにして下さい。

※本記事は書き下ろしです。

根本 学(ねもと まなぶ)

埼玉医科大学国際医療センター 救急医学科・救命救急科 教授

日本救急医学会救急科専門医・指導医、日本外傷学会専門医

専門分野は専門分野 救急医学全般、外傷外科、ショック、災害医学、外傷予防など

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?