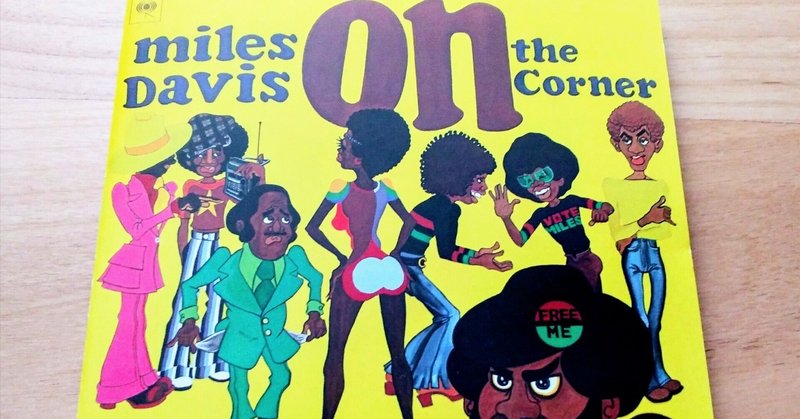

on the Corner

本日の“こずや”のBGMは、マイルス・デイヴィスさんの1972年の『オン・ザ・コーナー』です。

『オン・ザ・コーナー』は、マイルスさんの“エレクトリック”期の問題作であり代表作でもあります。

“アコースティック”期の最高傑作を『カインド・ オブ・ブルー』とすると、この作品が“エレクトリック”期の最高傑作と考える熱狂的な支持者も多いです。

1970年代前半のマイルスさんは、当時の黒人の若者達が熱中していたスライ・ストーンさんのスライ&ザ・ファミリー・ストーンやジェームス・ブラウンさんといった人たちのファンキーでダンサブルな要素を、どのように自分のサウンドに取り込むかに腐心していた時期と言われています。

とにかく、当時の若者たちにアピールできる音楽が作りたかった…でも、結局は当時はあまり理解されることはなかった…ということです。

そして、その3年後には1度、表舞台から姿を消します。

当時46歳のマイルスさんですが、当時の音楽業界で考えると、かなりのベテランです。

1954年にアメリカで生まれたロックンロールが1960年代前半にイギリスで若者文化の象徴にまで進化を遂げて全世界で爆発し、そのロックは1967年ぐらいから多様化していきました。

その1967年と言えば、マイルスさんが『ネフェルティティ』を発表した年です。

モードジャズの最終形態であり、マイルスさんの“アコースティック期”の終焉になった作品です。

そして、マイルスさんが1950年代に才能開花のキッカケを与え、1960年代には最大のライバルになったジョン・コルトレーンさんが亡くなった年でもあります。

これらのことが、その後のマイルスさんの迷走とも捉えられることが多い“エレクトリック期”に大きな影響を与えたのだと思います。

1969年の『ビッチェズ・ブリュー』ぐらいまでは、まだ聴く側が本気になって聴けば、マイルスさんがきちんと頭の中で楽曲を組み立てているな…というのがわかるのですが、『オン・ザ・コーナー』とか70年代のマイルスさんの末期の作品に当たる『アガルタ』と『パンゲア』といった作品では、ほとんどわかりません。

何をやっているんだろう…みたいな。

瞑想する音のブラックホールの中に心を無にして身を投じるとでも言いましょうか…。

そうでもしないと何も入ってこないわけです。

人は自然と、音楽を聴くとメロディがどうとか、リズムがどうとか、構成がどうとか…頭を使ってしまうところがあるのですが、この時期のマイルスさんの音楽を聴く為にはそんなことを考えていては何も先に進めないわけです。

ジミ・ヘンドリックスさんのワウ・ギターに触発されてワウ・ペダルを使いたくなり、ワウをかけたトランペットの音に最も相応しいサウンドを探求した結果、『オン・ザ・コーナー』のサウンドになったとか…、いろいろな背景を見ながら聴くのもありですが、やはり無心になって聴く音楽です。

“考えるな、感じろ!”とはブルース・リーさんの『燃えよドラゴン』でのお言葉です。

『オン・ザ・コーナー』は結局、マイルスさんのトランペットのソロが少ないこともあって、発表当時は問題作と捉えられて、多くの古くからのファンが離れたとも言われていますが、音楽の歴史上は90年代以降のクラブ・ミュージックの隆盛に伴って再評価され、今では最重要な音楽遺産の1つとなっています。

メンバーはオールスターに近い状態で、ソロで既に成功を収めていたハービー・ハンコックさんがグループに呼び戻されていたり、リターン・トゥ・フォーエヴァーで成功していたチック・コリアさん、マハヴィシュヌ・オーケストラを立ち上げていたジョン・マクラフリンさんも参加しています。

参加メンバーは、マイルス・デイヴィスさんがエレクトリック・トランペットとオルガン、カルロス・ガーネットさんとデイヴ・リーブマンさんがソプラノ&テナー・サックス、テオ・マセロさんがサックス、ベニー・モウピンさんがバスクラリネット、ハービー・ハンコックさんとチック・コリアさんがフェンダー・ローズとキーボード、ハロルド・ウィリアムスさんがキーボード、セドリック・ローソンさんがオルガン、レジー・ルーカスさんとデヴィッド・クリーマーとジョン・マクラフリンさんがギター、カリル・バラクリシュナさんとコリン・ウオルコットさんがエレクトリック・シタール、マイケル・ヘンダーソンさんがエレクトリックベース、ポール・バックマスターさんがチェロで参加しています。

全曲をマイルス・デイヴィスさんが作曲しています。

01.オン・ザ・コーナー~ニューヨーク・ガール~シンキン・ワン・シング・アンド・ドゥイン・アナザー~ヴォート・フォー・マイルス

02.ブラック・サテン

03.ワン・アンド・ワン

04.ヘレン・ビュート~ミスター・フリーダム X

音楽の特徴はと言うと、聴いているとリズムの海の中で溺れている感じです。

今だったらリズムマシンで処理してしまうような、執拗なまでに一定のパターンを刻むドラムにアフリカンなパーカッションが永遠に絡み続けます。

ドラマーにとっては胸熱なリズムの教科書…宝庫です。

ドン・アライアスさん(ドラム、パーカッション)、ジャック・ディジョネットさん(ドラム)、アル・フォスターさん(ドラム)、ビリー・ハートさん(ドラム)、ジェームズ・エムトゥーメさん(パーカッション)、そして、バダル・ロイさん(タブラ)が複数のリズムを組み合わせて自然発生的に生み出すポリリズムが聴き手の体温をどんどん上げていきます。

そこにファンクの教科書的なリフを淡々と刻むマイケル・ヘンダーソンさんのベースがたまりません。

もうこの時点で古くからのジャズファンやマイルスさんのファンが降参してしまったのは想像できます。

その上にマイルスさんのトランペットです。

ソロらしいものを何とか探し出すことは可能ですが、それまでのような“主体”ではなくて、あくまで全体のサウンドの“一部”になっているエフェクト処理されたトランペットのサウンドです。

このアルバムの主体はリズムです。

今現役の若いパーカッションやドラムをやっている人たちには必ず聴いていただきたい作品です。

好きになるか、嫌いになるかは別として参考程度に…で良いです。

ビ・バップ時代のマイルスさんは、ハーモニー…コードに重点を置いていました。

『カインド・オブ・ブルー』以降になると、モードの導入によって旋律に重点を置くようになりました。

ウェイン・ショーターさん、ハービー・ハンコックさん、ロン・カーターさん、そしてトニー・ウィリアムスさんと黄金クインテ ットを結成してモード期を完成させました。

そして70年代になって、スライ&ザ・ファミリー・ストーンなどのファンクの台頭で、時代の潮流に敏感なマイルスさんが注目したのがリズムだったということです。

マイルスさんは、自分がこれまで苦労して築き上げてきたスタイルを自らの手で破壊し、批判や批評の嵐に晒されることも、それらの行為が自分のキャリアに傷をつけるリスクも覚悟の上で新しいことに挑戦し続けてきた人物です。

そんなマイルスさんを象徴する作品の1つがこの『オン・ザ・コーナー』です。

おそらく、50~60年代のスタイルのままでも安泰だったはず…。

いや、“でも”ではなくて、“の方が”ですね。

そんな状況の中でも安住しないで、進化を求めた…。

やはり、この姿勢ですね。

この志、あぁ~ステキ♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?