ユン・ドンジュ『空と風と星と詩』第三回/「夜が明ける時まで」【えるぶの語り場】

はじめに

ユン・ドンジュはクリスチャンの詩人でした。そのため彼の詩には多くのキリスト教的モチーフが登場し、また作品そのものもキリスト教的な「愛」に貫かれているように思われます。そんな彼のやさしい詩は誰の心にも響いてくるものですが、宗教的な知識があるとより気づくこともあるようです。今回は一つの詩からシュベールがキリスト教的モチーフを丁寧に拾ってくれる対談となっているのでぜひお楽しみください。

ソ:他はどんな詩が気に入った?

シュ:「夜が明ける時まで」も好きだな。

「残らず死んでゆく人たちに 黒い衣を着せなさい。

精一杯生きている人たちに 白い衣を着せなさい。」

っていうのを読んで思わず「逆やろっ!」ってツッコんじゃって(笑)

それがこの詩が気になったきっかけなんだよね。

朝鮮の喪服とか死装束の色は日本と同じじゃないの?

ソ:同じだね。

朝鮮も喪服は黒で、黒いチマチョゴリもあるし、

死装束は寿衣(スウィ)って言って白い服を着せるみたい。

まあ、これも詩と散文の微妙な違いでさ、

詩の言葉はみんな何かの象徴であって、現実に即している必要はないんだよね。

この詩の場合も、「黒」は一般的に「死」の象徴だから「死んでゆく人たちに 黒い衣を着せない」ということになるんだろうな。

シュ:なるほど、「死」の象徴としての「黒」か。

ソ:そんなツッコミを入れたあと、どんなところが好きになったの?

シュ:限りない「やさしさ」を感じたんだよね。

絶対的な平等というのかな。

「死んでゆく人たち」も「生きている人たち」も「同じ寝台」に「へだてなく」休ませて、というところとか。

「ラッパの音」はヨハネの黙示録の世界の終わりを思い起こさせるし。

みんな平等に救済への希望を持つ感じがして「やさしさ」に満ちた詩だなって。

ソ:宗教を勉強してきたシュベールならではの読み方だね(笑)

「平等」っていうのは、でも、その通りだね。

「みんなが泣いたなら お乳を飲ませなさい」ってあるけど、僕はこの全ての人間が「お乳」を飲む「子ども」として扱われているのが好きだな。

神さまからしたら「大人」も「子ども」も結局みんな「子ども」なわけだからね。

シュ:でもこの「やさしさ」って母性的な「やさしさ」なのかな?

それとも父性的な「やさしさ」なのかな?

「乳」っていうと母性を連想させるけど、神さまと言えば「父と子と、、、」なんて言うように父性を連想させるし。

ソ:なんとも言えないよね。

「乳」というと詩的には「母性」の象徴になるのはたしかだよね。

でも旧約聖書で神がアブラハムに約束したカナンの土地が「乳と蜜の流れる場所」って表現されているのを考えると、旧約的文脈では「乳」と「父性」は矛盾しないのかも知れない。

あとはユン・ドンジュがカトリックとプロテスタントのどちらにシンパシーを感じていたかも問題かな。

ユン・ドンジュはプロテスタント系の学校に通っていた一方で「カトリック少年」っていう雑誌に詩を発表したりもしていたんだよね。

プロテスタントはマリア崇拝をしないわけだけど、

もしカトリックによりシンパシーを感じていたとしたら、聖母マリア的な母性的やさしさを念頭に置いているかも知れない。

シュ:一つ補足するとプロテスタントでもマリアはイエスの母親、イエスを育てた女性として尊敬はされているから、度合いの問題かな。

ただたしかにカトリックでの聖母マリアの存在感は大きいもんな。

ソ:この詩も僕はあまり深く考えずに読んでいたけど、キリスト教の知識があると見え方もずいぶん変わってくるものだね(笑)

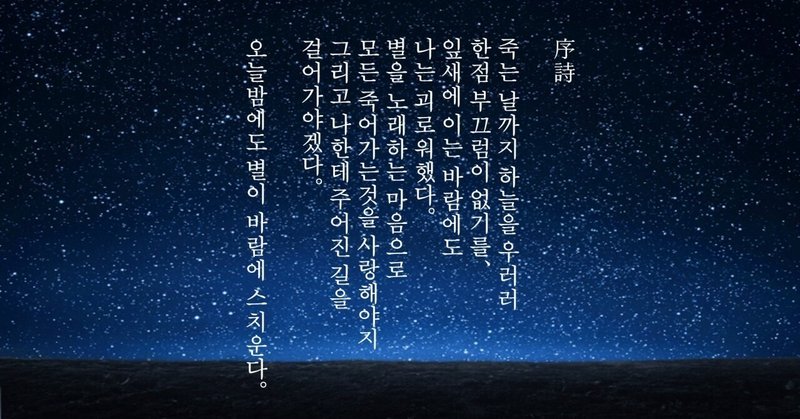

夜が明ける時まで

残らず死んでゆく人たちに

黒い衣を着せなさい。

精一杯生きている人たちに

白い衣を着せなさい。

そして同じ寝台に

へだてなく寝すませてあげなさい

みんなが泣いたなら

お乳を飲ませなさい

いまに夜が白んでくれば

ラッパの音 ひびいてきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?