ユン・ドンジュ『空と風と星と詩』第二回/「帰ってきて見る夜」【えるぶの語り場】

はじめに

「読書」の経験は三つの層から成ります。一つ目の層は「作者」です。その作者の持つ感性や思想を言葉に昇華したものが二つ目の層である「テキスト」です。しかし「テキスト」は読まれることによって初めて完成するものであり、三つ目の層である「読者」を必要とします。このように「読書」は「作者」、「テキスト」、「読者」の三つの層から成る経験です。しかし一つのテキストも読み方は十人十色。その点で「読書」とは非常に複雑な営みなわけですが、一人ではなく、シュベールと二人で読むことでそのことを今回再確認させられる対談となりました。誰かと一緒に本を読むことの面白さの垣間見える対談をお楽しみください。(ソフィー)

ソ:読んでみてシュベールが気に入った詩を教えてもらっても良い?

シュ:一番は「帰ってきて見る夜」かな。

一人暮らしの身として共感した。

「世の中から帰ってくるように いま私は狭い部屋に戻ってきて灯りを消しまする。」ってあるけど、僕も家に帰ると灯りを点けないんだよね。

会社って常に灯りが点いていて、夜になっても昼間みたいに明るいんだよ。

でもそれって朝起きて夜は寝る人間にとってすごく不自然で疲れることだと思うんだ。

だから

「灯りをつけておくことは、あまりにも疲れることでありまする。それは昼を更にのばすことでもありますので」っていう第一連にすごく惹かれたんだよね。

ソ:なるほどね。

実は言うと僕はこの詩からはあまり深い印象を受けなかったんだよね。

それは僕が常に家にいる学生だからだと思うんだ。

サラリーマンをやっているシュベールだからこそ感じ取れるものがあったんだね。

シュ:うん。社畜だからこそ身に染みるものはあったのかな(笑)

「一日の鬱憤 洗い流しようとてなく」とかね(笑)

ソ:文学において作者とテキストの関係がよく問題になるけど、

テキストと読者っていうのも実は大問題だよね。

同じテキストも読み手の持っている背景によって受け取り方が違ってきたり、感動できたりできなかったり。

だから、この詩からはあまり受け取るものがなかった僕としてはシュベールが羨ましいな。

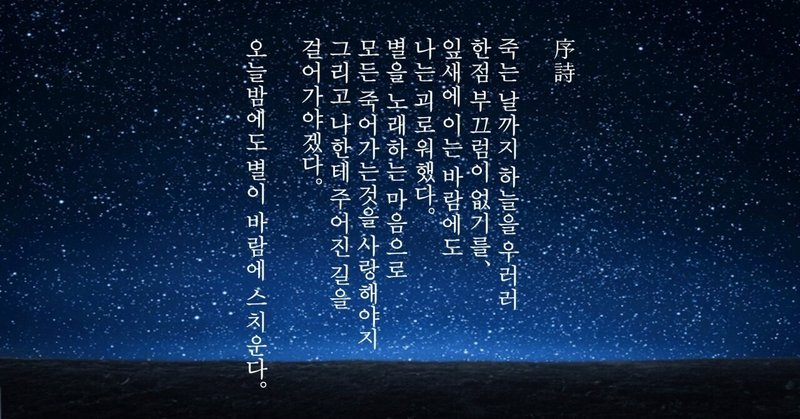

帰ってきて見る夜(一九四一・六)

世の中から帰ってくるように いま私は狭い部屋に戻ってきて灯りを消しまする。灯りをつけておくことは あまりにも疲れることでありまする。それは昼を更にのばすことでもありますので―

いま窓をあけ 空気を入れ替えねばなりませんのに 外をそっと見まわして見ても部屋と同じように暗く たしか世間そのもののようで 雨に打たれながらきた道が そのまま雨の中で濡れておりまする。

一日の鬱憤 洗い流しようとてなく しずかに瞼を閉じれば 心の内へと沁みてくる声、いま思想がリンゴのように ひとりでに熟れていっておりまする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?