ユン・ドンジュ『空と風と星と詩』第五回/「たやすく書かれた詩」【えるぶの語り場】

はじめに

ユンドンジュ作『空と風と星と詩』を読む企画は今回で最終回です。最終回は、太平洋戦争の真っただ中、1942年に書かれた「たやすく書かれた詩」を取り上げます。ユンドンジュが詩人として、そして何より一人の人間として生き、その中でぶつかっていた様々な葛藤が痛切に伝わってくる一篇、みなさんはどう読まれますか?

シュ:この詩集でソフィーの好きな詩は?

ソ:僕は「たやすく書かれた詩」だな。

第七連の

「人生は生きがたいものだというのに

詩がこれほどもたやすく書けるのは

恥ずかしいことだ。」

という部分が詩を書いていた頃の僕にとってすごく響いた。

シュ:というのは?

ソ:詩人にとって一篇の詩を書くっていうのはとても大変な仕事なんだよね。

それでも、どんなに苦しい思いをして書いた詩だとしてもただ「生きる」ということと比べたら自分の詩なんて手ぬるいということをユンドンジュは言っているわけだよね。

谷川俊太郎に「一輪の花と等価の詩が書けたら。」っていう言葉があるけど、それと同じような、現実の生命に対する詩人の謙虚さを僕は感じたな。

シュ:「汗の匂いと 愛の香りが ほのぬくく漂う

送ってくださった学費封筒を受け取り」

「思い返せば 幼い日の友ら

ひとり、ふたり、みな失くしてしまい」

なんて箇所もあるけど、そういう汗水流しての労働や死んでしまった友人らの命を前にした謙虚さってことか。

ソ:うん。

芥川龍之介が『或る阿呆の一生』で「人生は一行のボオドレエルにも若かない」なんて言っているよね。

でもユンドンジュに言わせれば「百篇のボードレールも一人の人生に若かない」ということになるわけだよね。

詩を書いていた頃の僕は芸術至上主義で芥川龍之介の言葉に心酔してたんだけど、この詩を読んだときに自分の傲慢さを突かれた気がしたな。

シュ:芸術至上主義は生活とか命を軽んじる部分もあるもんな。

ソ:もちろん命と芸術の関係も難しいんだけどね。

「詩を書かなくても生きていけるというだけで、詩人としての資格を失うのに充分である」ってリルケが『若き詩人への手紙』で書いているように、詩人は命を賭して詩を書くものだから。

シュ:だからこそ、詩人のユンドンジュが「詩がたやすく書ける」って言ったことの意味は大きいよね。

こういう発想はどこから来たんだろう?

ソ:やっぱりユンドンジュ自身が現実と真摯に向き合ったということじゃないかな。

「詩人とは悲しい天命」と言っているけど、この「天命」っていうのはユンドンジュがクリスチャンだったことを考えれば「ミッション」のことだと思うんだよ。

問題は「詩人」がどうして「悲しいミッション」なのかということだよね。

これは、僕の憶測でしかないけど、

文学に親しんでいれば、救われたり、背中を押されたり、言葉の力を感じると思うんだ。

でも、現実を生きていれば同時に言葉の無力さを感じることもあると思うんだよね。

ユンドンジュの場合、この詩が書かれたのが1942年だから太平洋戦争や朝鮮の植民地支配の時代だし、詩にもあるように汗水流して働いている親を想って言葉の無力さを感じることもあっただろうし、そういう悲惨な現実を前にしてのうのうと詩を書くことに何か卑しいものを感じたんじゃないかな。

シュ:なんだか切ないな。

ソ:でも、彼が現実と真摯に向き合ったからこそシュベールが自分と重ね合わせられるような詩が生まれたわけだし、生命への謙虚さに心打たれる僕もいるので、

ユンドンジュの詩が悲しいミッションなんてことはなくて、むしろ一人のクリスチャンとして言葉によって彼は自分のミッションを果たしたのだと僕は思いたいな。

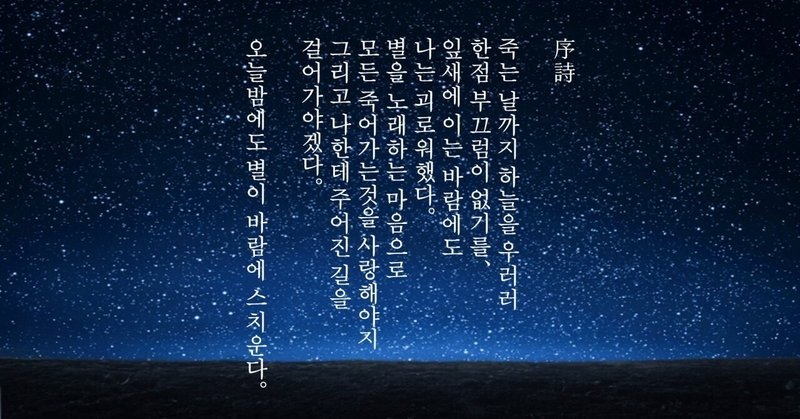

たやすく書かれた詩

窓の外で夜の雨がささやき

六畳の部屋は よその国、

詩人とは悲しい天命だと知りつつも

一行の詩でも記してみるか、

汗の匂いと 愛の香りが ほのぬくく漂う

送ってくださった学費封筒を受け取り

大学ノートを小脇にかかえて

老いた教授の講義を聴きにゆく。

思い返せば 幼い日の友ら

ひとり、ふたり、みな失くしてしまい

私はなにを望んで

私はただ、ひとり澱のように沈んでいるのだろうか?

人生は生きがたいものだというのに

詩がこれほどもたやすく書けるのは

恥ずかしいことだ。

六畳の部屋は よその国

窓の外で 夜の雨がささやいているが、

灯りをつよめて 暗がりを少し押しやり、

時代のようにくるであろう朝を待つ 最後の私、

私は私に小さな手を差しだし

涙と慰めを込めて握る 最初の握手。

おわりに

ドストエフスキーの『白痴』に「美が世界を救う」という言葉がありますが、まさに「美」は国境を越えて人々の心に届くという一点において世界を救うのだと私は信じています。日韓関係が冷え込む中、その信念を証明すべくユンドンジュの『空と風と星と詩』をシュベールと読んできました。そしてシュベールが詩の鑑賞の仕方は分からないと言いつつも、ユンドンジュを読み、美しいとたしかに「感じ」てくれたことをとても嬉しく思いました。「美」が国境を越えて人々を繋げられるということへの確信を深めることが出来ました。もしこの企画を見てユンドンジュの美しく優しい詩に触れる人が増え、政治的な対立があったとしても、隣人が「美」を分かち合うことの出来る同じ人間なのだということを知り、私たちが少しでも愛し合えるようになることを祈りながら今回の企画を終えたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?