チェルシー×バーンリー プレミアリーグ 第21節 2021.1.31

面白いと思っていただけたらいいね👍と拡散、リツイートをお願いします。

この記事では以下のようにポジションを省略しています。

CF センターフォワード

WG ウィング(3トップのときのワイド)

OMF トップ下

SH サイドハーフ(2トップor1CF+1OMFときのワイド)

CH センターハーフ(2CH+1OMFのとき)

IH インサイドハーフ(1AC+2IHのとき)

AC アンカー

WGB ウィングバック

SB サイドバック

CB センターバック

GK ゴールキーパー

こんにちは!へーこです。今回も戦術分析記事を書いていきます。トゥヘル体制入って2戦目の相手はバーンリー。これまでチェルシーはバーンリー相手にスタンフォードブリッジでは13戦1敗と相性のいい組み合わせになります。

それでは、早速ゲームを振り返っていきましょう。

スタメン

チェルシーは前節同様にシステムは343。GKにはメンディー。3バックは右からアスピリクエタ、Tシウバ、リュディガー。中盤は右から、オドイ、ジョルジーニョ、コバチッチ、アロンソ。3トップにマウント、ヴェルナー、エイブラハム。

この試合ではなんといっても注目はアロンソの復帰。ランパード体制下では、懲罰交代をさせられて喧嘩して以降、起用がなかったのがトゥヘル体制になって久しい振りのスタメン復帰となりました。また、エイブラハム、マウントの2人もスタメンに返り咲き。ツィエクがベンチ入りすらしていなかったのは少し気掛かりなところ。

対するバーンリーのシステムは442。GKにはポープ。ディフェンスラインは右からロートン、タルコウスキー、ミー、ピーテルス。中盤は右からブレイディ、コーク、ウェストウッド、マクニール。2トップにはウッドとビドラが並ぶ。

ビドラは3試合ぶりのスタメン。

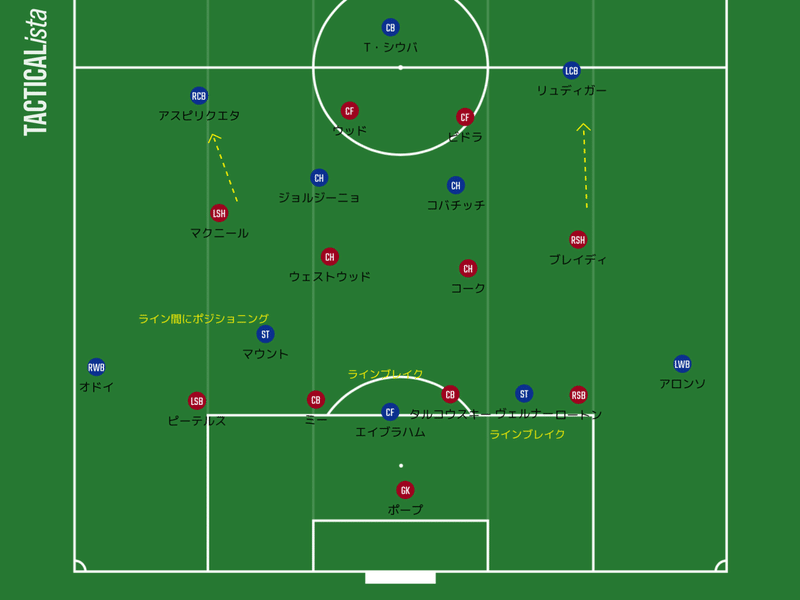

チェルシーの保持時

前節同様に343の形のまま全体が高い位置をとって、3バック+2CHでボールを回しながら縦パスをの機会を狙う。5レーンはWBと3トップで使う。

3トップの役割はエイブラハムがラインブレイク。マウントはライン間で受ける、ヴェルナーはその両方をするイメージ。

前節との違いはアスピリクエタが高い位置を取れなかったこと。

その理由は、

①バーンリーは基本的には442のブロックを維持しながら対応するのだが、状況によってはSHが目の前のCBを抑えに出ていってチェルシーのディフェンスラインをはめにくる。

②442なので3バックには前節の相手が3バックの時ほどの余裕はない。

この2つが前節ほどはアスピリクエタが高い位置を取れなかった理由。

ただ、チェルシーのこのやり方では少し問題点があった。

チェルシーの保持時の問題点

チェルシーの保持時の問題点。それは、押し込んだ相手に対してライン間を攻略する術がなかったこと。

先ほど言ったようにチェルシーの3トップにはそれぞれのタスクがあったのだがそのタスクを実行するレーンが固定されすぎていた。

3トップのタスク

マウント→ライン間

エイブラハム→ラインブレイク

ヴェルナー→ライン間orラインブレイク

このため、バーンリーのディフェンスラインがそれぞれで誰が誰につけばいいかのタスクが見極めやすくなっており、チェルシーの攻撃陣は彼らを撹乱できていなっかった。

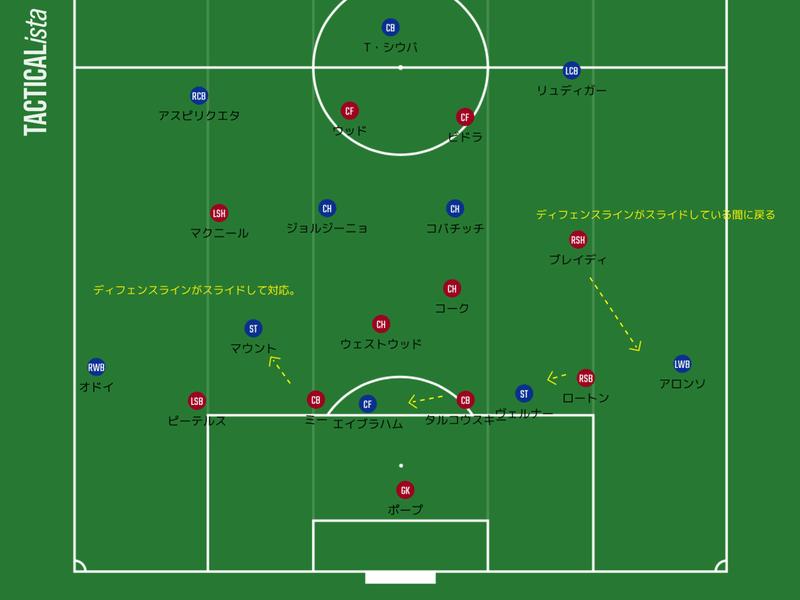

下図のようにマウントが縦パスを引き出せたとしてもディフェンスラインのスライドで対応し、SHのブレイディが大外のアロンソについて対応。

このやり方だと大外のWBは余裕が生まれることがあるので前半でもある程度は攻撃を作れてはいた。

ただ、ライン間を使った攻撃は出せていなかった。

しかし、後半はトゥヘルの修正によってこの問題が解決される。

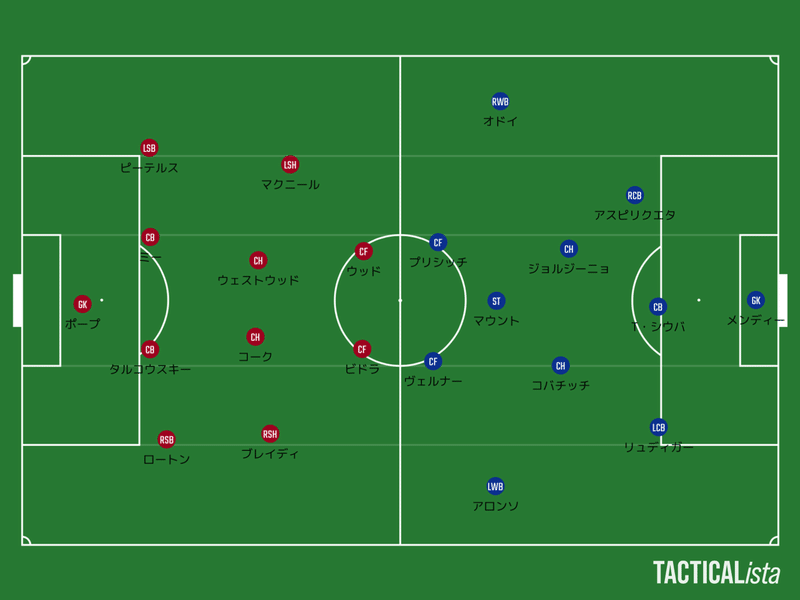

トゥヘルの修正策

後半の頭からトゥヘルはエイブラハムに変えて、プリシッチを投入。システムも343から352の形へ変更。前3枚の形を2トップにプリシッチ、ヴェルナー、トップ下にマウントを置く形にした。

前述したように、チェルシーが前半攻めきれなかった要因の一つにあったのがライン間をコンビネーションで攻略できていなかったということだ。

トゥヘルはここに修正を入れてきた。

2トップの形にしたことによりバーンリーの2CBをピン留めすることができる。

これによって現れる効果は2つ。

①トップ下に位置に入ったマウントをバーンリーディフェンスラインはスライドで捕まえることができなくなる。それによってマウントがライン間で自由を享受。

また、もしバーンリー2CHのどちらかがマウントを捕まえようとすれば、ジョルジーニョorコバチッチが広く空いたスペースを使うこともできるようになる。

②前線の3枚のキャラクターをセカンドトップ型の選手を配置したことによって流動性も上がっていた。

チェルシーはここを起点にしてバーンリーのブロックライン間の攻略ができるようになった。

ただ、なぜトゥヘルがエイブラハムを交代してこの形を作ったのかはわからない。3枚に流動性を求めたからかもしれないし、シンプルにテストをしてみたかったからかもしれない。

チェルシーは後半になってこの形を再現性高く作っていたが、実は前半にもこの形を意図せずにか作り出せていた。

24:10〜のビルドアップのシーン

このシーンではエイブラハム、ヴェルナーが中央寄っていたときにマウントが中央のレーン流れることによってライン間でボールを受けることができた。

ただ、チェルシーが後半になって加速できた理由は他にもある。

チェルシーが後半加速できたもう一つの理由

最初の章で書いたようにチェルシーのビルドアップに対して、バーンリーは442のブロックを作りながら、状況によってSHを押し上げて3バックをはめに行く。

前半はこの守備を成立させることが出来ていた。それはSHの運動量が担保されていたからだ。

しかし、後半に入り試合終盤に差し掛かるとSHの運動量も落ちバーンリーも前から奪う意識が高まり、徐々に下図のようなチェルシーのビルドアップメンバーの5人を6枚で見るようになる時間が増え行く。

この状況で恩恵を受けるのはWBの選手。

バーンリーはSHが戻って来れなくなる状況ではディフェンスラインのスライドで対応するのだが、それでもフリーなれる時間は増えてくる。

チェルシーはこの状況のアシストを受けたアロンソがトドメの2点目をボレーで豪快に叩いこんで試合を決めることができた。

おまけ①〜データでも前後半の違いがわかる。〜

前述したキーとなった2つのポジションのタッチ数。

明らかに後半の方がボールに触れている。

おまけ②〜アロンソ効果〜

冒頭でも書いたが、久しぶりのスタメン復帰となったマルコスアロンソ。

最後に、彼が戻ってきたことによってトゥヘルチェルシーに加わる攻撃パターンを書いておく。

25:15〜

マウントの落としを受けたジョルジーニョがファーサイドのアロンソを狙ってあげたクロスをアロンソが折り返したシーン

空中戦に強くないことが多いSBに高さのあるアロンソが競り合う形。

今後引いた相手を崩す上で割と重要なオプションになりうる。

まとめ

・アロンソがスタメン復帰

・バーンリーは442のブロック

・前節との違いはアスピリクエタが高い位置へ進出できないこと。

・後半は2トップにすることによってライン間攻略を円滑にできた。

・アロンソパターンの攻撃がオプションに加わったのはでかい。

今節の勝利で暫定的にはCl圏内まで6。しかし、次節では順位が一個上のスパーズ。しかもケイン負傷の朗報もある。とにかくここでスパーズを叩いで順位を上げていきたい。プレミアリーグは競走が激しいだけに順位の変動も激しいところが嬉しいところ。まだまだ、Cl圏内の可能性はある。次節のスパーズ戦は純粋に戦術の駆け引きも楽しみなところだ。

ここまで読んでくださってありがとうございした。😊

試合結果

プレミアリーグ 第21節 021.1.31

チェルシー×バーンリー

スコア 2-0

得点者 アスピリクエタ、マルコスアロンソ

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?