サイード『オリエンタリズム』試論

はじめに

本稿では,エドワード・W・サイード(Edward W. Said, 1935–2003)の代表作である『オリエンタリズム』(Orientarism, 1978)の読解を試みる.

エドワード・サイード『オリエンタリズム』(1978年)

〈オリエンタリズム〉とは何か

『オリエンタリズム』の「序説 Introduction」は丁寧に書かれており,三つの節で構成されている.「序説」ではサイードのいう〈オリエンタリズム〉がいかなる概念であるかが論じられている.

まずサイードは〈オリエンタリズム〉が〈オリエント〉と関連するものであることについて述べている.少し長いが以下の論証の文脈に関わるので,パラグラフごと引用する.

Americans will not feel quite the same about the Orient, which for them is much more likely to be associated very differently with the Far East (China and Japan, mainly). Unlike the Americans, the French and the British—less so the Germans, Russians, Spanish, Portuguese, Italians, and Swiss—have had a long tradition of what I shall be calling Orientalism, a way of coming to terms with the Orient that is based on the Orient’s special place in European Western experience. The Orient is not only adjacent to Europe; it is also the place of Europe’s greatest and richest and oldest colonies, the source of its civilizations and languages, its cultural contestant, and one of its deepest and most recurring images of the Other. In addition, the Orient has helped to define Europe (or the West) as its contrasting image, idea, personality, experience. Yet none of this Orient is merely imaginative. The Orient is an integral part of European material civilization and culture. Orientalism expresses and represents that part culturally and even ideologically as a mode of discourse with supporting institutions, vocabulary, scholarship, imagery, doctrines, even colonial bureaucracies and colonial styles. In contrast, the American understanding of the Orient will seem considerably less dense, although our recent Japanese, Korean, and Indochinese adventures ought now to be creating a more sober, more realistic “Oriental” awareness. Moreover, the vastly expanded American political and economic role in the Near East (the Middle East) makes great claims on our understanding of that Orient.

アメリカ人ならば,〈オリエント〉について,これとまったく同じ感じ方はしないであろう.多分に違った連想の仕方で,むしろ極東(主に,中国と日本)を連想するのではなかろうか.アメリカ人と違って,フランス人とイギリス人には——また彼らほどでないとしてもドイツ人,ロシア人,スペイン人,ポルトガル人,イタリア人,スイス人にも——,私が本書で〈オリエンタリズム〉と呼ぶことになるものの長い伝統がある.それは,西ヨーロッパ人の経験の中で〈オリエント〉が特別な位置を占めていることに基づいて,〈オリエント〉と折り合いをつけるための一つの方法である.〈オリエント〉は,ヨーロッパにただ隣接しているというだけではなく,ヨーロッパの植民地のなかでも一番に広大で豊かで古い植民地のあった土地であり,ヨーロッパの文明化と言語の淵源であり,ヨーロッパ文化の好敵手であり,またヨーロッパ人の心のもっとも奥深いところから繰り返したち現れる他者の表象でもあった.そのうえ〈オリエント〉は,その対照的な表象・観念・人格・経験として,ヨーロッパ(あるいは〈西〉)を定義するうえで役立った.もっともこの〈オリエント〉は,いかなる意味でも単なる想像上の存在にとどまるものではない.それは,ヨーロッパ人の実質的な文明化・文化の欠くべからざる一部分をなすものである.すなわち〈オリエンタリズム〉はこの部分を,文化的に,さらにはイデオロギー的に,制度・語彙・学識・形象・信条・さらには植民地的官僚制と植民地的様式を支持することを伴った言説の一様態として表現し,表象するのである.これとは対照的に,アメリカ人の理解する〈オリエント〉は,それよりもかなり淡泊な印象を与えるかもしれない.もっとも,日本,朝鮮およびインドシナで,アメリカ人が行った近年の軍事的行動のおかげで,いくらかは冷静で現実的な「〈オリエント的なもの〉」の認識が生まれつつあるというべきであろう.そのうえ近東(中東)においてアメリカ人の政治的・経済的役割がはなはだしく拡大した結果,そちらのほうの〈オリエント〉をもアメリカ人はもっと理解すべきだということが声高に叫ばれるようになっている.

ここで〈オリエント〉に対するアメリカの人々の感じ方がヨーロッパ諸国の人々とは異なると言われているのは,両者の植民地の地理的経験が異なるからである.つまり,ヨーロッパが植民地とした地域とアメリカが植民地とした地域とが異なっていることで,両者の〈オリエント〉観もまた異なった様相を呈することになるのである.アメリカ人が〈オリエント〉という言葉で「むしろ極東(主に中国と日本)を連想するのではなかろうか」と言われているのはそういう意味である.

今沢訳で「西洋人(ウエスタン)としての経験のなかに in European Western experience」と訳されている箇所がある.辞書で「西洋」を引いてみると,そこには「ヨーロッパ・アメリカ諸国の称」と書いてある.「アメリカ人と違って Unlike the Americans」とサイードが断り書きをしているように,ここでは「西ヨーロッパ人 European Western」(すなわち東ヨーロッパとは明確に区別された「フランス人とイギリス人」)の経験を,アメリカ人の経験と比較した文脈でそれが言及されているのであるから,ここは「西洋人としての経験」ではなく「西欧人の経験」と訳すべきではないだろうか.他にも今沢訳では「ヨーロッパ(つまり西洋) Europe (or the West) 」というように,「西 West」を「ヨーロッパ Europe」の同義語として訳出しているが,この箇所は両者の概念を厳密に区別して「ヨーロッパ(あるいは〈西〉)」と訳出した方が良いのではないだろうか."West"は,地理的にはヨーロッパとアメリカの両方を含むのみならず,ヨーロッパそれ自体の中にさらに〈西〉と〈東〉の区別が存在するからである.また今沢訳の「ひとつの態様をもった言説として as a mode of discourse」という訳出もいささか奇妙である.これでは包摂関係が逆の意味になってしまっているではないか.この箇所を文字通りに読めば「言説の一様態として as a mode of discourse」である.

「学術的なもの」としての〈オリエンタリズム〉

サイードによれば,〈オリエンタリズム〉には複数の意味があり,その第一のものは「学術的なもの」だとされる.

It will be clear to the reader (and will become clearer still throughout the many pages that follow) that by Orientalism I mean several things, all of them, in my opinion, interdependent. The most readily accepted designation for Orientalism is an academic one, and indeed the label still serves in a number of academic institutions. Anyone who teaches, writes about, or researches the Orient—and this applies whether the person is an anthropologist, sociologist, historian, or philologist—either in its specific or its general aspects, is an Orientalist, and what he or she does is Orientalism.

〈オリエンタリズム〉という語で私が意味するのは複数のことがらであって,その複数のことがらのすべてが,私の所見では,相互依存関係にあるのだが,このことは読者にとってこれから明らかとなるであろう(そして以下の多くのページを通じてますます明らかになっていくであろう).〈オリエンタリズム〉にとって最もすすんで受容された名称は,一つの学術的なものである.実際,〈オリエンタリズム〉というレッテルは,数多くの学術的な諸制度のなかで依然として通用している.〈オリエント〉の種差的側面ないし一般的な側面について,教授したり,執筆したり,研究したりする人物は——その人物が人類学者・社会学者・歴史学者・または文献学者のいずれであっても——〈オリエンタリスト〉であり,そして彼または彼女の為すことは〈オリエンタリズム〉である.

この「学術的な」意味あいでの〈オリエンタリスト〉の代表者としてサイードが扱うのは,後の章で出てくるフランス東洋学の代表的な学者であるシルヴェストル・ド・サシ(Antoine-Isaac Silvestre de Sacy, 1758–1838)や,そのレイシズムから植民地主義を正当化したエルネスト・ルナン(Ernest Renan, 1823–1892)のような文献学者たちであろう.

ちなみに今沢訳で「もっとも広く一般に認められているのは The most readily accepted」と訳されている箇所の「広く一般に」という部分は,おそらく訳者による補訳であろう.しかしながら,ここで〈オリエンタリズム〉という「名称 designation」が「もっともすすんで受容された most readily accepted」のは「学術的なもの academic one」としてなのだから,これが専門家以外にまで「広く一般に」通用しているとは到底考えられない(そもそも〈オリエンタリズム〉の「より一般的な意味 more general meaning」については,サイードが次のパラグラフで言及している).したがって,ここで意味を補うなら,「広く一般に」ではなくむしろ「狭く専門家の中で」とした方が適切ではなかろうか.その受け容れられた範囲は,あくまで「人類学者・社会学者・歴史学者・または文献学者」等の専門家の中でのことに過ぎないのである.

「存在論的・認識論的区別に根ざした思想様式」としての〈オリエンタリズム〉

〈オリエンタリズム〉の第二の意味は,〈オリエント〉と〈オクシデント〉とのあいだに設けられた「存在論的・認識論的区別に根ざした思想様式」である.

Related to this academic tradition, whose fortunes, transmigrations, specializations, and transmissions are in part the subject of this study, is a more general meaning for Orientalism. Orientalism is a style of thought based upon an ontological and epistemological distinction made between “the Orient” and (most of the time) “the Occident.” Thus a very large mass of writers, among whom are poets, novelists, philosophers, political theorists, economists, and imperial administrators, have accepted the basic distinction between East and West as the starting point for elaborate theories, epics, novels, social descriptions, and political accounts concerning the Orient, its people, customs, “mind,” destiny, and so on. This Orientalism can accommodate Aeschylus, say, and Victor Hugo, Dante and Karl Marx. A little later in this introduction I shall deal with the methodological problems one encounters in so broadly construed a “field” as this.

この学術的な伝統——その蓄積・移転・専門分化・伝達が本書の主題の一部をなす——にも関係するのだが,〈オリエンタリズム〉にはより一般的な意味がある.すなわち,〈オリエンタリズム〉は「〈オリエント〉」と(しばしば)「〈オクシデント〉」とされるものとのあいだに設けられた存在論的・認識論的区別に根ざした思想様式なのである.かくて詩人・小説家・哲学者・政治学者・経済学者・帝国官僚を含むおびただしい数の著作家たちが,〈オリエント〉とその住民・その風習・その「心」・その運命等々に関する精緻な理論・叙事詩・小説・社会詩・政治記事を書きしるすさいの原点として,〈東〉と〈西〉との基本的な区別を受容してきた.そしてこの〈オリエンタリズム〉は,例えばアイスキュロス,さらにヴィクトル・ユゴー,ダンテ,カール・マルクスをまでも取り込むことになる.これほどに広い意味をもつ「領域」のなかで我々が出会うことになる方法論上の諸問題については,私はこの序説の少し後のほうで論じるつもりである.

サイードのいう「存在論的・認識論的区別 ontological and epistemological distinction」とは,一体どういうことであろうか.〈オリエンタリズム〉のこの第二の意味は,次のパラグラフでは「多少とも想像力に関わる意味あい more or less imaginative meanings」だと言われている.おそらくサイードがここで言いたいことは,〈オリエント〉と〈オクシデント〉とのあいだの区別が,事実に根ざした区別ではなく,人間の頭脳の中で作り出された「想像上の」区別だということであろう.

先の「学術的なもの」としての〈オリエンタリズム〉が,いわば専門家集団の中での狭い領域内においてのみ通用していたものであったのに対して,ここでは「〈オリエンタリズム〉にとってより一般的な意味」,すなわち「詩人・小説家・哲学者・政治学者・経済学者・帝国官僚を含むおびただしい数の著作家たち」のうちにいかにして看取されるかについて注意が向けられる.これもまた本書の後の章の内容を予告するものである.

「〈オリエント〉を支配・再構築・威圧するための西洋人的様式」としての〈オリエンタリズム〉

サイードは続けて〈オリエンタリズム〉の三つ目の意味について言及する.

The interchange between the academic and the more or less imaginative meanings of Orientalism is a constant one, and since the late eighteenth century there has been a considerable, quite disciplined—perhaps even regulated—traffic between the two. Here I come to the third meaning of Orientalism, which is something more historically and materially defined than either of the other two. Taking the late eighteenth century as a very roughly defined starting point Orientalism can be discussed and analyzed as the corporate institution for dealing with the Orient—dealing with it by making statements about it, authorizing views of it, describing it, by teaching it, settling it, ruling over it: in short, Orientalism as a Western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient.

〈オリエンタリズム〉の学術的な意味あいと,その多少とも想像力に関わる意味あいとの交流は絶え間ないものであった.十八世紀以来,これら両者のあいだには,かなりの量の完全に規律を課せられた——おそらくは統制すらされた——交通があったのである.ここで私は,〈オリエンタリズム〉の第三の意味合いに到達する.これは,先の二つの意味内容のいずれよりも,歴史的かつ実質的にいっそう明確に定義される.〈オリエンタリズム〉を論じそれを分析するにあたって,ごく大雑把に〈オリエンタリズム〉の出発点を十八世紀末とするならば,〈オリエンタリズム〉とは〈オリエント〉を扱うための——〈オリエント〉について何かを述べたり,〈オリエント〉に関する見解を権威づけたり,〈オリエント〉を描写したり,教授したり,またそこに植民し,統治したりするための——同業組合的制度とみなすことができる.端的に言えば,〈オリエンタリズム〉とは,〈オリエント〉を支配・再構築・威圧するための西洋人的様式なのである.

〈オリエンタリズム〉の第三の意味は「〈オリエント〉を支配・再構築・威圧するための西洋人的様式」である.この「西洋人 Western」の中には,当然だがフランス人とイギリス人の他にアメリカ人も含まれている.「支配 dominating」と「威圧 having authority」は主(西)の従(東)に対する関係として見れば似ているが,「再構築 restructuring」は少しニュアンスが異なるようにおもわれる.

ここでサイードが〈オリエンタリズム〉のそのような意味の出発点を「十八世紀末」としているのは一体何故であろうか.それはおそらく,十八世紀末に〈オリエンタリズム〉が何らかの転換点を迎えたからなのだろうと思うが,それは本書を読み進めることによって明らかになるであろう.

フーコーの「言説」概念の援用

サイードは「〈オリエント〉を支配・再構築・威圧するための西洋人的様式」として〈オリエンタリズム〉を分析するにあたって,ミシェル・フーコー(Michel Foucault, 1926–1984)の「言説」概念を援用するという.

I have found it useful here to employ Michel Foucault’s notion of a discourse, as described by him in The Archaeology of Knowledge and in Discipline and Punish, to identify Orientalism. My contention is that without examining Orientalism as a discourse one cannot possibly understand the enormously systematic discipline by which European culture was able to manage—and even produce—the Orient politically, sociologically, militarily, ideologically, scientifically, and imaginatively during the post-Enlightenment period.

この点に関し,私は,ミシェル・フーコーによって『知の考古学』と『監獄の誕生——監視と処罰』の中で描かれている言説概念を援用することが,〈オリエンタリズム〉の本質を見極めるうえで有効だということに思い至った.つまり言説としての〈オリエンタリズム〉を検討しないかぎり,ポスト゠啓蒙主義の時代に,ヨーロッパ文化が,政治的・社会学的・軍事的・イデオロギー的・科学的に,また想像力によって,〈オリエント〉を管理したり——むしろ〈オリエント〉を生産することさえした場合の——その巨大な組織的規律=訓練というものを理解することは不可能なのである.

今沢訳では“during the post-Enlightenment period”が「啓蒙主義時代以降の」と訳されている.「以降の」と訳した場合,そこには「啓蒙主義時代 Enleightenment period」そのものの開始時点が含まれている.しかし,“post-”は文字通りには「後の」という意味であり,したがってこの箇所は「啓蒙主義時代」の後期を指し示していると思われる(いわゆる「ポスト構造主義」とか「ポストモダン」といった場合のそれに匹敵する用法である).したがって,この箇所は「ポスト゠啓蒙主義の時代に」とするべきであるし,“post-”を敢えて日本語にするならば「後期゠啓蒙主義の時代に」とするべきであろう.先にサイードが〈オリエンタリズム〉の出発点を「十八世紀末」としていたことを想起されたい.ちょうどこの「十八世紀末」こそがサイードの言う「ポスト゠啓蒙主義の時代」に該当するのではないだろうか.

ここでサイードは,フーコーの著作の中でも『知の考古学』と『監獄の誕生』の二つを取り上げ,「フーコーの「言説」概念の援用が〈オリエンタリズム〉の本質を見極めるうえで有効だということに思い至った」と述べている.と同時に,ここでは「規律=訓練 discipline」*1というフーコーの用語も看取される.

なぜサイードはここでフーコーのその他の著作(例えば『言葉と物』など)ではなく,『知の考古学』と『監獄の誕生』をあえて選んだのであろうか.この点に関して,例えば橋本直人は次のように言及している.

ちなみに,サイードは『オリエンタリズム』でフーコーの『知の考古学』と『監獄の誕生』を参照しているが,私見ではむしろ『狂気の歴史』の時期のフーコーとの関連の方がより明確であるように思われる.

『狂気の歴史』の方がより相応しい理由として橋本は,フーコーが〈東〉と〈西〉について言及している箇所を引用している.確かに橋本が引用する『狂気の歴史』初版の序文の〈東〉と〈西〉との区別(この区別は上で見たように,サイードによれば,「存在論的・認識論的区別に根ざした思想様式」としての〈オリエンタリズム〉)についての言及箇所の方が,一見すると〈オリエンタリズム〉のテーマにより近いように思われる.しかしながら,サイードが本書で援用しているのは「フーコーの『知の考古学』および『監獄の誕生——監視と処罰』のなかで説明されている言説概念」である.ということは,おそらくサイードによるフーコーの「言説」概念の援用は,〈オリエンタリズム〉というテーマにおける近さや遠さによって選択されているわけではないことになる.むしろここでサイードにとっては,橋本が感じたところとは別のところに重心があると言えるのではないだろうか.

〈オリエント〉とヴィーコの原理

サイードはジャンバッティスタ・ヴィーコ(Giambattista Vico, 1668–1744)の原理を〈オリエント〉の解明へと応用する.

I have begun with the assumption that the Orient is not an inert fact of nature. It is not merely there, just as the Occident itself is not just there either. We must take seriously Vico’s great observation that men make their own history, that what they can know is what they have made, and extend it to geography: as both geographical and cultural entities—to say nothing of historical entities—such locales, regions, geographical sectors as “Orient” and “Occident” are man-made. Therefore as much as the West itself, the Orient is an idea that has a history and a tradition of thought, imagery, and vocabulary that have given it reality and presence in and for the West. The two geographical entities thus support and to an extent reflect each other.

私は〈オリエント〉がどうにもならないような自然の事実ではないという想定から出発した.〈オリエント〉はただ単に其所〔として示すことのできるような地理的概念〕ではない,ほかならぬ〈オクシデント〉それ自体がまさしく其所ではないように.我々は,ヴィーコの『人間は自分自身の歴史をつくる』のであり,『人間が認識しうるのはみずからのつくったものだけである』という達見を真剣に取りあげて,それを地理にまで敷衍して当てはめてみるべきであろう.歴史的実体たることは言うに及ばず,地理的実体でもあり,かつまた文化的実体でもある「〈オリエント〉」と「〈オクシデント〉」といった局所・地域・地理的部門は,人間によってつくられたものである.したがって,〈西〉それ自体がそうであるように、〈オリエント〉もまた,思想・形象・語彙の歴史と伝統とを持つ一つの観念なのであり,これらが〈西〉の中で,そして〈西〉のために〈オリエント〉に現実性を与え,〈オリエント〉を現前のものとしたのである.この二つの地理的実体は,このようにして相互に支えあい,ある程度は互いに相手を反映しあっているのである.

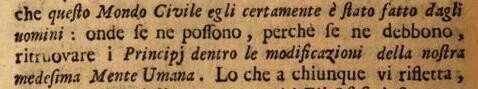

ここでサイードがヴィーコの観念として要約したものは,ヴィーコの『新しい学』(Scienza Nuova, 1744)の次の箇所であると思われる.

この国家制度的世界はたしかに人間たちによって作られてきたのであり,したがって,それの諸原理はわたしたちの人間の知性自体の諸様態の内部に見いだすことができる,なぜなら,見いだされてしかるべきであるので,というのがそれである.

上のヴィーコの文意は,ヴィーコの続く文章を読めば明白であろう.「自然界を作ったのは神であるから,これについての知識はただひとり神のみが有しているにもかかわらず,どうしてまた哲学者という哲学者のすべてがこれまでかくも真剣に自然界についての知識を達成しようと懸命になってきたのか,そしてこの一方で,諸国民の世界または国家制度的世界は人間たちが作ってきたのであるから,こちらのほうについては人間たちは知識を達成できるにもかかわらず,この諸国民の世界または国家制度的世界について省察することを怠ってきたのはどうしてなのか,と」(Vico1744: 114,上村訳(上)250〜251頁).自然学に関しては,人間自身は自然学の対象である自然そのものの創造主(神)ではないので,その完璧な知識を獲得できない.これに対して人為的に作られたものは,まさにそれが人間が作り出したものであるがゆえに,人間はそれについての完璧な知識を得ることができるはずだ,という「原理 Principj」をヴィーコは立てている.

〈オリエント〉と〈オクシデント〉という地理的区別は,いわば人為的に作られたものであって,本来的にそのような区別が存在するわけではない.この点で「〈オリエント〉がどうにもならないような自然の事実ではない Orient is not an inert fact of nature」というサイードの想定は非常に重要である.というのも,もし〈オリエント〉が「自然の事実」だとするならば,それを作り出したものは人間ではないということになってしまうので,そうすると〈オリエント〉を理解することは不可能だ,ということになってしまうからである.「…〈オリエント〉と〈オクシデント〉といった局所・地域・または地理的区分は,人間によってつくられたもの man-made である」.ゆえに,これらは認識可能性に開かれているのである.

ちなみに「人間は自分自身の歴史をつくる men make their own history」という文は,私にとってはヴィーコよりも,むしろマルクスの文章においてこそ馴染み深い.

人間は自分自身の歴史を作る,だが,自由気ままに,自ら選び取った境遇の下で歴史を作るのではない,そうではなく,すぐ目の前にある,所与の,過去から譲渡された境遇の下でそうするのである.

サイードによればヴィーコの見識のはずなのに,私はどうしてもマルクスのこの箇所を思い出してしまう.というより,ここでマルクスがヴィーコを念頭に置いていたのだと言ったほうが正確だろう.実際,マルクスが『資本論』の注でヴィーコに言及した部分と照らし合わせても,ますますそうだといえる.加えて,ヴィーコ自身は(サイードによる要約とは異なって)人間が作ったものとは「歴史」ではなく「市民的世界」だと述べている点にも注意されたい.もしかするとサイード自身が,マルクスの有名な一文をヴィーコの思想と混同してしまったのかもしれない.

〈オリエント〉に関する三つの留保

サイードは〈オリエント〉を理解するにあたって三つの留保条件を付している.

Having said that, one must go on to state a number of reasonable qualifications. In the first place, it would be wrong to conclude that the Orient was essentially an idea, or a creation with no corresponding reality. When Disraeli said in his novel Tancred that the East was a career, he meant that to be interested in the East was something bright young Westerners would find to be an all-consuming passion; he should not be interpreted as saying that the East was only a career for Westerners.

以上のように述べてきたところで,次に若干のしかるべき限定条件を示しておかねばならない.まず第一に,〈オリエント〉が本質的に符合する現実性をもたない観念,ないしは創り物であった,などと断定してはならない.ディズレイリは,小説『タンクレッド』のなかで,「〈東〉は,ひとつのキャリア〔一生涯の職業〕である」と書いているが,このとき彼が言わんとしたのは,〈東〉に関心をもつということが,西洋人の若者たちにとってあらゆるものを呑みつくす激しい情念としてとらえられるような光り輝く何ものかである,ということであった.ディズレイリが「〈東〉とは,西洋人にとってのひとつのキャリア〔職歴〕にすぎない」と言ったかのように解釈されてはならない.

ここでサイードはベンジャミン・ディズレーリ(Benjamin Disraeli, 1804–1881)の小説『タンクレッド』(Tancred, 1847)に言及している.サイードが言及しているのはおそらく次の箇所であろう.

『ナポレオンでさえ地中海を再び渡って後悔したとは,私は知らない.〈東〉とは,一生涯の職業である.』

ナポレオンは地中海のエルバ島に幽閉されたが,そこから脱出した.〈東〉へ行くことは,そのような身を危険にさらしてでも試みるだけの価値がある,ということだろうか.

There were—and are—cultures and nations whose location is in the East, and their lives, histories, and customs have a brute reality obviously greater than anything that could be said about them in the West. About that fact this study of Orientalism has very little to contribute, except to acknowledge it tacitly. But the phenomenon of Orientalism as I study it here deals principally, not with a correspondence between Orientalism and Orient, but with the internal consistency of Orientalism and its ideas about the Orient (the East as career) despite or beyond any correspondence, or lack thereof, with a “real” Orient.

昔も今も,〈東〉にはあまたの文化・民族が存在しているのであり,彼らの生活や歴史や慣習は,明らかに〈西〉で語られ得る以上に,偉大で酷薄な現実を有しているのである.こうした事実については,この〈オリエンタリズム〉の研究はほとんど寄与するところがなく,暗にその事実を認めるだけである.私が研究対象とする〈オリエンタリズム〉の現象に主として関係しているのは,〈オリエンタリズム〉と〈オリエント〉との符合・対応ではない.「実在的な」〈オリエント〉と何らかの符合が存在しているか否か等ということにかかわりなく,つまりそれらを超えたところで,〈オリエンタリズム〉に内在的な首尾一貫性および〈オリエント〉(キャリア〔生涯の職業〕としての〈東〉)に関する諸観念が問題とされるのだ.

サイードは,現実性に基づいて〈オリエント〉の実証研究をしたのではなく,〈オリエント〉の観念を取り扱っているという.だからテクストが主要な研究対象となる.

ところで,サイードが上記のような留保条件をつける必要があったのは一体何故であろうか.サイードの『オリエンタリズム』は,そのタイトルを一見すると,それを読めば実在の〈オリエント〉が分かるといった類のものではないかと予想されてしまう.しかしながら,サイードの研究対象は,「「実在的な」オリエントと何らかの符合が存在しているか否か等ということにかかわりがない」.したがって,サイードは,自身の〈オリエンタリズム〉研究を〈オリエント〉の現実性と結びつけるような予断を払拭する必要があったのである.

〈オリエント〉に関する卓越したものとしての諸観念の標準的な布置状況

My point is that Disraeli’s statement about the East refers mainly to that created consistency, that regular constellation of ideas as the pre-eminent thing about the Orient, and not to its mere being, as Wallace Stevens’s phrase has it.

私が言いたいのは,ディズレイリが〈東〉について述べていることが,主にあの創造された一貫性,すなわち〈オリエント〉に関する卓越したものとしての諸観念の標準的な布置状況に言及したものであったということである.それは,ウォーレス・スティーヴンズの詩句にいうような,そのあるがままの存在に言及したものではなかったのである.

ヴァルター・ベンヤミン(Walter Benjamin, 1892–1940)の用語として有名な「星座的布置 Konstellation」という概念がある.星座とは,人間が散らばった星の並びを見て,そこに何らかの形を読み取ったものである.〈オリエント〉についての観念も,〈オリエント〉に関する様々な言説を星座のように見たて,そこから浮かび上がってくる〈オリエント〉像があるといえるのかもしれない.

ちなみに今沢訳ではこの箇所が「オリエントについてきらめく星座のごとき権威をもつあの型にはまった観念群 that regular constellation of ideas as the pre-eminent thing about the Orient」と意訳されている.しかし「卓越したもの the pre-eminent thing」が「権威をもつ」かどうかといえば,それはイコールではないように思われる.「卓越 pre-eminent」と「標準 regular」とは或る意味で対となる概念であり,正規分布の偏差値50が「標準的 regular」だとすれば,「卓越したもの the pre-eminent thing」はその分布の上位に突出した部分に位置している.「卓越」と「標準」のその辺りの関係性が,今沢訳では不明確になってしまっているし,ましてやギフテッドのような卓越者が権威をもつとは限らないのが世間一般である.たしかに西洋では〈オリエント〉を「卓越したもの the pre-eminent thing」とみなしているわけだが,そうした見方が「標準的 regular」になっているということをサイードは述べている.

〈オリエント化〉とヘゲモニーの関係

サイードが示す〈オリエント〉理解のための第二の留保条件は次のようなものである.

A second qualification is that ideas, cultures, and histories cannot seriously be understood or studied without their force, or more precisely their configurations of power, also being studied. To believe that the Orient was created—or, as I call it, “Orientalized”—and to believe that such things happen simply as a necessity of the imagination, is to be disingenuous. The relationship between Occident and Orient is a relationship of power, of domination, of varying degrees of a complex hegemony, and is quite accurately indicated in the title of K. M. Panikkar’s classic Asia and Western Dominance.

第二の限定条件として,観念や文化や歴史をまともに理解したり研究したりしようとするならば,必ずそれらの強制力——より正確に言えばそれらの力の編成形態——をもあわせて研究しなければならない.〈オリエント〉はつくられた——あるいは私の言葉で言うと「〈オリエント化されたもの〉」——だと考える場合,それは,もっぱら想像力がそれを必要とするからこそ起こることだと考えたりするのは,事実を偽るものである.〈オクシデント〉と〈オリエント〉とのあいだの関係とは,権力の,支配の,そしてさまざまな度合いの複雑なヘゲモニーの関係にほかならない.この関係は,K・M・パニッカルの名著『アジアと西洋人による優越的支配』の書名のなかに,まことに的確に示されている.

「強制力 force」「権力 power」「支配 domination」「ヘゲモニー hegemony」「力 strength」,いずれもこのパラグラフ全体において「力」というタームが繰り返されていることがわかる.とりわけ「ヘゲモニー」はアントニオ・グラムシ(Antonio Gramsci, 1891–1937)の思想において注目された概念である.片桐薫(1926–2010)は「ヘゲモニー」について次のように説明している.

「ヘゲモニー」の語源はギリシャ語の「へーゲスタイ」で,ある国家や都市による他の国家・都市にたいする支配を意味していた.それを階級闘争の概念としてはじめて用いたのは,二〇世紀初頭のロシアの社会民主主義者たちで,農民その他の被搾取階級にたいするプロレタリア指揮権という意味に用いていた.レーニンもはじめはヘゲモニーという表現を使っていたが,一〇月革命前後からは「プロレタリアートの独裁」という表現を用いるようになっていった.それにたいし,グラムシがヘゲモニーという表現を使って理論展開するようになるのは,一九二〇年代後半以降の「リヨン・テーゼ」「南部問題に関する若干の主題」「ソ連共産党中央委員会への手紙」においてである.だか〔原文ママ〕この段階では,「プロレタリアートの独裁」とほぼ同義語的に使っていた.

ところが獄中期になると,はっきり変化を見せるようになる.それまでの「ヘゲモニー」概念をレーニンとクローチェから学んだことを認めながらも,その狭義の概念から脱皮していった.つまり,①レーニンの概念が政治指導をもっぱらとするのにたいし,支配と指導,強制と同意,政治社会と市民社会のかかわりでとらえた.②クローチェの「倫理的・政治的」指導という発想を介し,文化的・道徳的・イデオロギー的指導を意味するものとして,その概念の質的な修正をおこなった.こうして「ヘゲモニー」概念は,「獄中ノート」全体をつらぬく「赤い糸」として形成され,それは,コミンテルン系のマルクス主義とは大きく異なるものだった.

要するに,「ヘゲモニー」とはかつて都市間の覇権をめぐる諸関係を示す概念であったが,後にレーニンが「プロレタリアート独裁」として用いた「ヘゲモニー」概念を,グラムシは「獄中ノート」の中で(クローチェの「倫理的なもの」を契機として)政治的なものから文化的なものへと変容させたというのである.

サイードはグラムシについて少しあとで言及しているが,その箇所はちょうどこのパラグラフを理解するために重要な点を含んでいる.

Gramsci has made the useful analytic distinction between civil and political society in which the former is made up of voluntary (or at least rational and noncoercive) affiliations like schools, families, and unions, the latter of state institutions (the army, the police, the central bureaucracy) whose role in the polity is direct domination. Culture, of course, is to be found operating within civil society, where the influence of ideas, of institutions, and of other persons works not through domination but by what Gramsci calls consent. In any society not totalitarian, then, certain cultural forms predominate over others, just as certain ideas are more influential than others; the form of this cultural leadership is what Gramsci has identified as hegemony, an indispensable concept for any understanding of cultural life in the industrial West. It is hegemony, or rather the result of cultural hegemony at work, that gives Orientalism the durability and the strength I have been speaking about so far.

グラムシは,市民社会と政治社会とのあいだに,有益な分析上の区別をした.前者〔市民社会〕は,学校,家族,組合といった,任意の(あるいは少なくとも理性的で非強制的な)支部団体から構成されており,後者〔政治社会〕は直接支配を政策においてみずからの役割とする国家諸制度(軍隊,警察,中央官僚制)から構成されている.もちろん文化とは市民社会の内部で作用するものとして見出されるべきものであって,市民社会では,諸観念・諸制度・他の諸人格の影響力が支配を通してではなく,グラムシが同意と呼ぶものによって働く.さらに,全体主義的でない社会ではどこでも,確たる諸観念が他のものよりも大きな影響力をもつのと同じ意味で,確たる文化的諸形式が他のものに断然優越している.この文化的統率の形式は,グラムシがヘゲモニーとして同定したものであり,産業の発達した〈西〉における文化的な生活を理解するための必須概念である.〈オリエンタリズム〉に私がこれまで述べてきた持続性と力強さとを賦与するのは,ヘゲモニー,より正確には,文化的ヘゲモニーの働く結果なのである.

ここでサイードは,グラムシによる「市民社会」と「政治社会」の区別に言及する*2.「政治社会」の原理は「支配 domination」である.これに対して,「市民社会」の原理は「文化 cultur」であり,その営みは「同意 consent」に基づいている.かくしてグラムシの「ヘゲモニー」概念は,もはや「政治社会」による「市民社会」に対する「支配」を意味するものではあり得ず,「政治社会」のいわば「土台」(マルクス)としての「市民社会」に内在する,市民生活に深く根ざした「文化」の中に見出されるものなのである.〈オリエント〉にみられる〈東〉と〈西〉との力関係もまた,こうした「ヘゲモニー」の観点から説明できるとサイードは考えているわけである.

〈オリエント〉と〈オリエント的なもの〉の代理表象

前節でこのパラグラフに登場する「ヘゲモニー」概念を取り上げて,それがグラムシ的な意味でのそれであることを示した.そしてそれにつづく文章もまたグラムシ的であり,あるいはいわば「サバルタン・スタディーズ」的な問題を孕んでいる.

The Orient was Orientalized not only because it was discovered to be “Oriental” in all those ways considered commonplace by an average nineteenth-century European, but also because it could be—that is, submitted to being—made Oriental. There is very little consent to be found, for example, in the fact that Flaubert’s encounter with an Egyptian courtesan produced a widely influential model of the Oriental woman; she never spoke of herself, she never represented her emotions, presence, or history. He spoke for and represented her. He was foreign, comparatively wealthy, male, and these were historical facts of domination that allowed him not only to possess Kuchuk Hanem physically but to speak for her and tell his readers in what way she was “typically Oriental.” My argument is that Flaubert’s situation of strength in relation to Kuchuk Hanem was not an isolated instance. It fairly stands for the pattern of relative strength between East and West, and the discourse about the Orient that it enabled.

〈オリエント〉が〈オリエント化〉されたのは,十九世紀の平均的ヨーロッパ人から見て,〈オリエント〉があらゆる常識に照らして「〈オリエント的〔東洋人〕〉」だと認知されたからだけではなく,〈オリエント〉が〈オリエント的〔東洋人〕〉に仕立て上げられることが可能だった——つまり〈オリエント〉はそうなることを甘受した——からでもある.しかしそこには,ほとんど合意というものが見出されない.例えば,フローベールがひとりのエジプト人娼婦と出会ったことから,広範な影響を与えることになる〈オリエント的〔東洋人〕〉女性像が想像された場合がそれである.そのエジプト人娼婦はみずからを語ることによって,自分の感情や容姿や履歴を紹介したのではなかった.彼,フローベールがその女性のかわりに語って,その女性を紹介 = 表象したのである.フローベールは,外国人で,相当に金持ちで,男性であったが,これらの条件は,支配という歴史的事実にほかならない.この事実のおかげで,フローベールはクチュク・ハネムの肉体を所有するだけではなく,彼女の身代わりの話し手となって,彼女がどんなふうに「典型的に〈オリエント的〔東洋人〕〉」であるのかを,読者に物語ることができたのである.ただし問題は,フローベールがクチュク・ハネムに対して優位であった状況が決して例外的なものではなかったことである.フローベールにとっての力の状況は,〈東〉と〈西〉とのあいだの力関係の型ならびにそのような状況のおかげで成立した〈オリエント〉に関する言説をはっきりと象徴しているのである.

ここでサイードが示唆しているのは,〈オリエント〉の〈オリエント化〉の過程におけるヘゲモニー関係の存在である.すなわち(グラムシのタームである)「合意」を抜きにして,「〈オリエント〉が〈オリエント的なもの〉に仕立て上げられることが可能だった it could be … made Oritental」のは,(フローベールという)支配的階級が(エジプト人娼婦のような)いわばサバルタン(従属的階級)を「代表して代わりに語った」(He spoke for and represented her)からである.つまり,なぜ〈オリエント〉が作られたものなのかといえば,それは〈オリエント〉とされる人々が自分自身について語ったものではなく,他者による言説に過ぎないからであり,そしてまた支配階級という他者によって語られた〈オリエント〉の言説には常にすでにヘゲモニー関係が内在しているからである.

しかし,どうして外国人の支配階級がエジプト人娼婦の代わりに語り,代表できるというのだろうか.フローベールが「ボヴァリー夫人は私だ」と述べたのと同様に,〈オリエント〉もまたフローベール自身に帰せられ得るのである.

なおここで「代表」という語が登場するが,これにはガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク(Gayatri Chakravorty Spivak, 1942–)の興味深い問題提起が存在する.サイードの『オリエンタリズム』(1978)が発表された十年後に,スピヴァクは『サバルタンは語ることができるか?』(Can the Subaltern speak?, 1988)という著作を発表した.スピヴァクのこの著作はグラムシの「サバルタン」概念を脱構築的に発展させたものであるが,その著作の中でスピヴァクはマルクスの『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』(Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, 1852)における「代表 representation」概念に分析を加えつつ,「代表 representation」概念がもつ二重の意味に注目している.“representation”〔代表〕には,政治的な意味での„vertreten“(代表する)と,芸術や哲学における„darstellen“(表象する)という二重の意味がある.そしてこの両義性こそが重要なのだとスピヴァクはいう(スピヴァク1998: 15以下).

注

*1: 「身体の運用への綿密な取締りを可能にし,体力の恒常的な束縛をゆるぎないものとし,体力に従順 = 効用の関係を強制するこうした方法こそが,《規律 = 訓練 discipline》と名づけうるものである」(フーコー1977: 142–143).「こうして規律 = 訓練は,服従させられ訓練される身体を,《従順な》身体を造り出す.規律 = 訓練は(効用という経済的関係での)身体の力を増加し,(服従という政治的関係での)この同じ力を減少する.一言でいうならば,規律 = 訓練は身体の力を解離させるのであって,一面では,その力を《素質》,《能力》に化して,それらを増大しようと努める,が他方では,《体力》ならびにそれから結果しうる《強さ》を反転させて,それらを厳しい服従関係に化すのである」(フーコー1977: 143–144).

*2: そもそもこのような(「市民社会」と「政治的国家」の)区別についての合理的な説明を与えたのはヘーゲルである(ヘーゲル『法の哲学』).ヘーゲル以前の「市民社会」は「政治社会」すなわち「国家」と同一のものとみなされていた.

文献

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?