コンテンツのPV数を3倍にする! 採用のプロが教える、良い記事作成の秘密。

こんにちは、HeaR株式会社の田島彩名です。今回は、採用広報用コンテンツのクオリティ向上のためのTipsをお伝えします!

採用広報用のコンテンツって大事だよね、と叫ばれるようになってから久しく。私自身、自社の広報コンテンツを書いていて深く悩むのが、「なんかありきたりになっちゃう……」という問題。文章力を向上させることはもちろんマストですが、ちゃんと読んでもらい、かつターゲットに刺さるような記事を書くのはそう簡単ではありません。

基本的に、コンテンツのクオリティを上げるためには3つのアプローチがあります。

1. コンテンツの切り込み方や視点を変える

2. コンテンツのターゲットを絞る

3. 文章のクオリティを上げる

この3つのアプローチは、細かく分解すると「すぐできるもの」も「今すぐには難しいもの」もあるのですが、ひとまず今回は、この記事を読み終えたらすぐにでもできるものから紹介していきたいと思います。

▼おすすめのHeaRのダウンロードコンテンツ!

1. コンテンツの切り込み方や視点を変える

そもそもなぜ、採用広報用コンテンツは似たようなものが増えてしまうのでしょうか? 理由は単純。みんな、「顕在化した魅力」を「多くの人に見てもらうために」書いているからに他なりません。

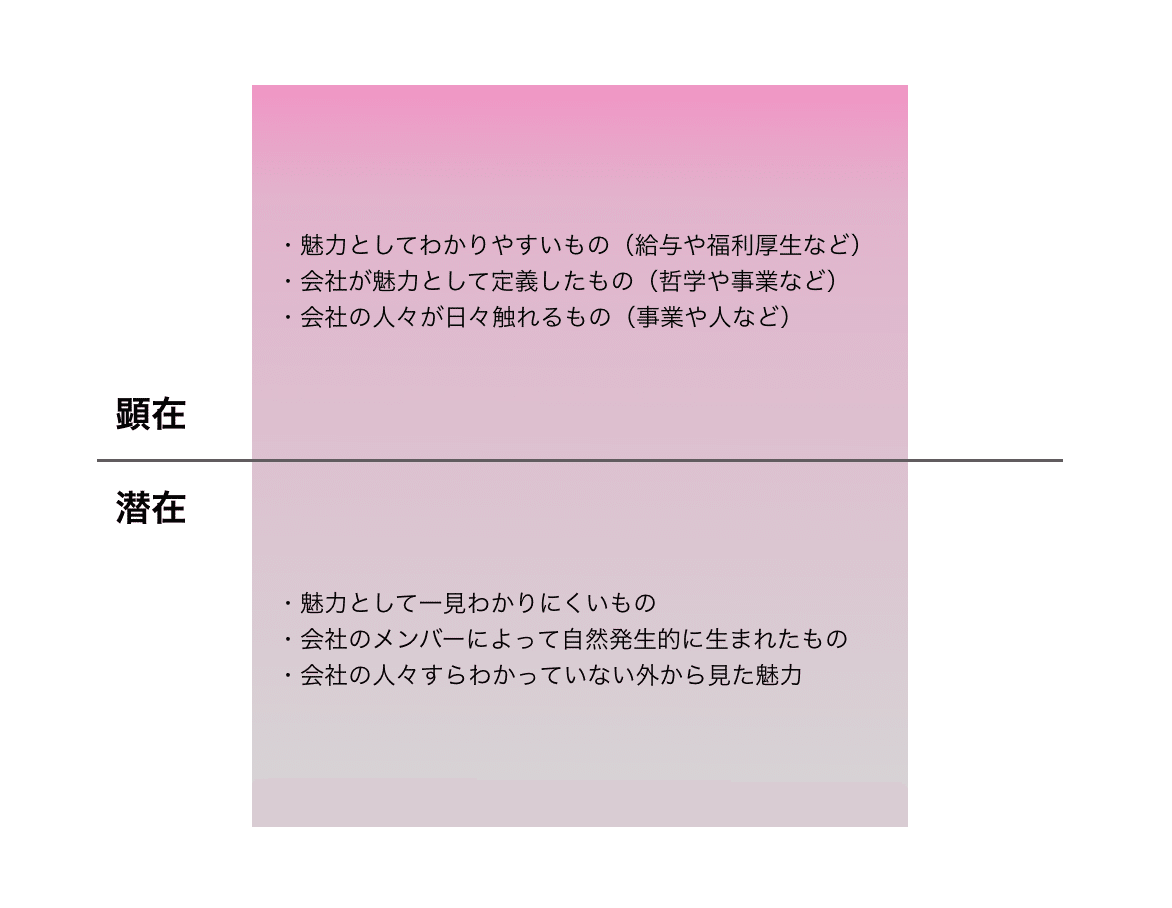

会社の魅力というものはそんなに単純ではなく、私自身は8種類に分けられると思っています。会社の4種の魅力、「哲学・理念の魅力」「事業・仕事の魅力」「人・文化の魅力」「福利厚生・特権待遇の魅力」はもちろんですが、この4種の魅力は「顕在しているもの」と「潜在しているもの」に分けられるのです。

基本的に採用広報用コンテンツは、この「顕在化した4つの魅力」をなぞるように作られているものが多いです。顕在化した魅力は見つけやすく、他者から見てもわかりやすいので非常に有益。

その一方で、それぞれのコンテンツが似てしまったり、他者との差別化が困難になるという問題も一定発生します。そのため、潜在している魅力を洗い出しコンテンツにすることができたらベストです。

〈潜在魅力を洗い出すための視点アイディア〉

・人事/広報以外の視点から記事が書けないか?

(例:新入社員の座談会を記事にする、エンジニアの1日の業務に密着する)

・魅力と感じている部分は部署によって違うのではないか?

(例:マーケティングチームが見る、”徹底数字管理”の魅力)

・経営者視点で”魅力”と思う部分は本当に社員にとって魅力なのか?

(例:社歴の浅いメンバーと長いメンバーを交えて、会社の魅力を洗い出すディスカッションとワークショップを行ってみた!)

・見落としている小さな魅力はないか?(たとえば、近くの焼肉屋さんが美味しい!とか)

(例:会社の立地、近くの美味しいご飯屋さんの話、ちょっとした心温まるエピソード)

・会社が課題に感じていることを魅力として見せられないか?

(例:会社の知名度が少ないことは課題に感じている、でも新しいチャレンジができるともいえる!)

HeaRで面白いコンテンツを作ろう!と頭を捻るときにやるのは、「逆張り」と「秘密の公開」の二つです。

逆張りとは、一般的な主流に逆らう形の主張を行うこと。例えばある業界で、マーケティングの手法で一般的なものがWEBマーケティングだったとします。けれども自社では意思を持ってコンテンツマーケティングを主流として取り組んでいる。これは魅力にならない……と考えるのではなく、”逆張りで記事が書けるじゃん!”と思えた方がおトクです。なぜ会社が主流と違う路線をたどっているのか、しっかり説明すれば刺さります。

また、秘密の公開も一般的ですがタイトルによって強い惹きつけが可能な手段です。「弊社が〇〇なのには秘密があった!」的訴求ですね。

ちなみに、これは絶対に絶対に秘密なのですが……、秘密の公開×具体の数字が書かれている記事はタイトルで伸びやすくなると言われています。「なぜHeaRのTwitterはこんなに強いのか? 運用の秘密を公開!」より、「なぜHeaRのTwitterは半年で100倍に拡大したのか。運用の秘密を公開!」の方が見て見たくなりませんか? いいですか、ぜったい秘密ですよ!あ、そういえばこの記事のタイトルも……。

2. コンテンツのターゲットを絞る

採用広報用コンテンツで一番やりがち、かつ一番やってはいけないミスは、「ターゲットを広げ過ぎること」。すべての候補者に刺さるように、面白いと思ってもらえるように、あるいは”バズる”ように……そんな視点で記事を書いていませんか?

採用広報用コンテンツがバズったら嬉しいですよね! 気持ちはわかります。ただ、HeaRの考え方としては、原則採用広報用コンテンツは”バズらせない”。バズらせる必要性がそもそもないのです。なぜなら、全ての候補者に刺さるコンテンツをつくろうとすると、結局ふんわりしたものになってしまうから。

採用とはマーケティングです。HeaRの採用手法はすべてマーケティングの原則にのっとったものです。マーケティングをすこしでも学んだ人ならわかると思うのですが、ペルソナはかなり細かく作りますよね。採用でも同じ。作った採用ペルソナに”さえ”ささればOK、という考え方をします。

実際HeaRでも、採用ペルソナはかなり細かく設定しています。一部公開。

そして、これらのペルソナの中でもさらに一人、たったひとりの特定個人に刺さるようなコンテンツの作成を行うことを心がけているのです。

そのため、コンテンツの量は必然的に多くなります。採用候補者によって、どの魅力を最も重視するのかはことなるからです。HeaRでは、最低限4つの魅力×3フェーズの12コンテンツは最初に準備しよう! というお話をすることが多いです。

なんかふんわり、ぼんやりした記事になっていて差別化ができていないな、と感じる場合はコンテンツのターゲットを徹底的に絞るのがおすすめです。

3. 文章のクオリティをあげる

こちらは一朝一夕では難しいのですが、文章そのものを圧倒的にわかりやすく、読みやすくすることは可能です。

(※これは余談ですが、私は元プロのライターです。18才からライターとしてお金をもらい始め、なんだかんだ文章を書く仕事は継続しているので6年目!なのでここからは”採用のプロ”視点ではなく、”ライター視点”でお話しします!)

1. 一文の句点は2回まで!遵守!

読みにくい文章ランキング第一位は、「謎に句点が多くだらだら続く文章」です。まずはこちらをご覧ください。

HeaR株式会社のいいところは、スタートアップとして伸び代が多くありながらすでにメソッドを体系化し、社員全員にそれがいきわたるよう教育しながら、一流のコンサルタントを育て、HeaRメソッドが世に浸透するよう取り組んでいるところと、とても良いメンバーに恵まれているところです。

……長い! 長いよ! これを、「一文の句点を2回までの鉄則」にのっとって書き直します。

HeaR株式会社のいいところは、スタートアップとして伸び代が多くあるところです。メソッドを体系化し、社員全員にそれが行き渡るよう教育しながら、一流のコンサルタントを育てています。HeaRメソッドが世に浸透するよう取り組んでいるのです。また、良いメンバーに恵まれていることもHeaRの魅力の一つです。

じつはこの、「だらだら書いてしまう問題」は、”読解力が高いけれど文章をそこまで書き慣れていない”ひとに起こりがちな問題です。自分自身がどれだけ長い文章でもちゃんと読めるからこそ、意識できないんですよね。ルールとして、しっかり決めておけば無駄に長くなることはありません。

2. 結論を先に言い切る

まずは文頭で結論を言いましょう。これができていないと、読み手の文章を読むペースが格段に下がります。わかりにくくなると読了率は減り、読後の印象も悪くなるので気をつけましょう。

いままでの広報とは、基本的にはKPIを設けないものでした。とにかくやってみること、数を打つことが優先される世界だったのです。しかしHeaRの広報は、仮説を立て実行し、それがしっかりと予想通りの結果を招くことができたかどうかを検証することから始めます。基本的に広報は正解のない世界、何が自社にぴったりの方法なのかはやってみなくてはわかりません。

なんとなく言いたいことはわかりますが、広報におけるKPIの話をしたいのか、HeaRの広報の話をしたいのかぼやけています。私が文章を改善するとしたらこうします。

HeaRの広報は、仮説の実行から始まります。いままでの広報のとは、基本的にはKPIを設けないものでした。とにかくやってみること、数を打つことが優先される世界だったのです。広報が正解のない世界であることは事実ですが、何が自社にぴったりの方法なのかはやって見なくてはわかりません。だからこそ、仮説の検証を最優先に業務を行なっていくのです。

結論から冒頭で言い切った例です。その段落、その章立てで言いたいことを先に述べることは、読み手にとってガイドラインを与えること。まずはこれを意識して書いてみましょう。

お読みいただきありがとうございました!もっと詳しく知りたいよ!という方は、ぜひこちらをどうぞ✨ 採用広報用コンテンツは作成が自社でできるととても捗り、ブランディングも進みます!

スタートアップでがんばっております。ぜひ翼をさずけてください。