第7回「呼吸の瞑想」のやり方

“ストレスを手放し、心を解放しよう!”シリーズの第7回です。

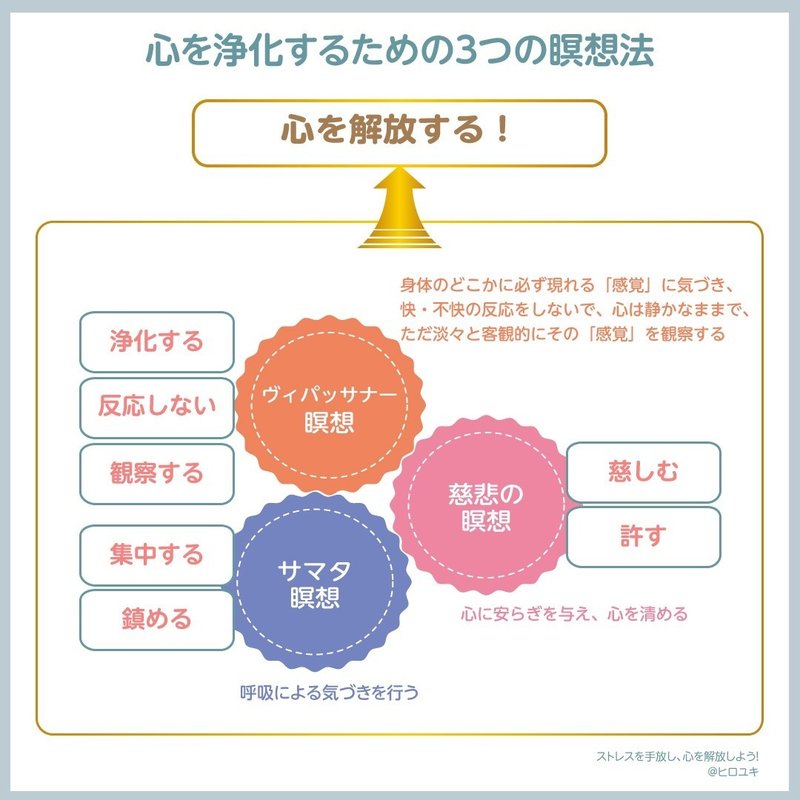

前回は、心を浄化するために必要な3つの瞑想とその相関関係に関して、お話させていただきました。

特に、ヴィパッサナー瞑想以外のサマタ瞑想と慈悲の瞑想どはどのようなものなにかを簡単にご説明させていただきました。

今回からは、ヴィパッサナー瞑想におけるサマタ瞑想である「呼吸の瞑想」のやり方に関して、具体的にお話していきたいと思います。

1.ヴィパッサナー瞑想で行う「呼吸の瞑想」

第6回でもご説明いたしましたように、ヴィパッサナー瞑想におけるサマタ瞑想は、一般的なサマタ瞑想とは目的もやり方も違います。

ヴィパッサナー瞑想で行うサマタ瞑想は、『アーナーパーナ・サティ(ānāpāna-sati) 「呼吸による気づき」』の瞑想です。

アーナーパーナ(ānāpāna)とは呼吸のことです。

心を浄化させていくために、ヴィパッサナー瞑想を行います。

そのためには、身体に生じる微細な微妙な感覚を観察し続けて、その感覚に心の焦点を合わせ、心がブレないようにしっかり固定し、心の平静を保ち続けることができなければなりません。

そのためのサマタ瞑想であり、呼吸の瞑想です。

呼吸の瞑想を行うことによって、

・心を鎮め、心の平静さを育むこと

・精神を集中(サマーディー)させること

・気づき(サティ/マインドフルネス)を育むこと

・自分の心をコントロールすること

を訓練していきます。

ただリラックするためでも、何も考えないことでもありません。

2.「呼吸の瞑想」はどのように行うのか

では、具体的にどのように行うのでしょう。

心はすぐに、あっちこっちさまよい出します。

じっとしていてくれません。

コップの水は濁り、すぐにかき混ぜられてしまいます。

すぐに渦巻いてしまいます。

心を鎮め、集中されていくためには、心に何か対象を与えて、それに意識を向けさせることが必要になります。

心は何かなければ集中することができないようです。

瞬間瞬間、いつでも手に入る対象を与えてあげる必要があります。

それが「呼吸」です。

私たちは普段、無意識に呼吸をしています。

呼吸をしていることに意識を向けることは日常ではほとんとありません。

その呼吸に意識を置き、鼻孔から入っていく息、出ていく息、これに意識を向け続けて、ただ観察します。

呼吸をコントロールするのではなく、自然な呼吸に意識を置きます。

何の力も加えずに、コントロールせずに、身体が欲するままに、ただ息を吸ったり、吐いたり、自然に呼吸します。

息が出たり、息が入ってくる感覚を、ただじっと感じるのです。

呼吸に気づくこと、常に呼吸していることに気づいていることです。

吸っている瞬間瞬間、吸って吐き始めるまでの「間」、その瞬間にも気づいてください。

吐いている瞬間瞬間、息を完全に吐き終わった後の吸い始めるまでの「間」、その瞬間にも気づいてください。

呼吸に意識を置き、呼吸全体のプロセスを観察し、感覚に気づくことです。

そして、鼻孔の縁に意識を集中させます。

最初のうちは、鼻とその下にある上唇までの間に、三角形なり丸なりのイメージを決めて、その範囲内だけに意識を集中させて、観察するようにします。

この範囲の中であればどこでもいいので、その範囲内だけで感じる感覚に気づく練習をします。

暖かい・冷たい、重い・軽い、荒い・弱い、ピリピリするなど、何でもいいので、そこで生じる感覚を感じてください。気づいてください。

だんだんと慣れてきたら、その範囲を徐々に小さくしていって、最終的には鼻孔周辺の小さな点に絞っていきます。

意識が集中できるようになり、意識を置く範囲を小さくしていくことで、より微細で微妙な感覚に気づくことができるようになり、精神集中を高めることができます。

呼吸の瞑想は、呼吸の訓練ではありません。呼吸に気づく訓練になります。

このとき、声を出したり、数を数えたり、何かをイメージ、考えたりしないでください。

言葉を唱えたりするといつしか言葉だけがひとり歩きして、その言葉がマントラとなり、マントラが対象となり、マントラに心がフォーカスされてしまいます。

「息を吸っている」「息を吐いている」など心の中でも声にすることなしに、ただ息が入ること、息が出ることを観察し、気づくことです。

息を吸いながら、吸っていることをしる

息を吐きながら、吐いていることをしる

呼吸をすることと

その呼吸を深く味わうことを

忘れないように

そうブッダは教えています。

3.呼吸の瞑想を始める前に

呼吸の瞑想を始める前に、まずは瞑想ができる環境を整備をしましょう。

「第3回:苦しむことから脱するにはー①」で説明しましたように、6つの感覚器官との接触で、心の4つのプロセスが瞬時に働き、苦の車輪が回り出してしまいます。

そのため、光や音、匂い、服装など、五感が刺激されないような環境にすることは大切です。

カーテンを閉めて、照明を消す

スマホなど、音が発生するもののスイッチを切る

一人になれる、静かで落ち着いた場所を選ぶ

柔らかく、動きやすい服装を選ぶ

食後1時間以上経ってから始める 等々

次に、座って身体がくつろげる姿勢をとってください。

座り方は、結跏趺坐や半跏趺坐などもありますが、最初はあぐらなど、楽に座れるものを選んでください。

お尻の下にクッションや座布団などを置くと、脚への負担は少し軽減されますし、背筋がまっすぐ伸びて、良い姿勢になります。

座るのがきつい場合には、椅子でも大丈夫です。その際は、椅子の背に寄りかからずに、背筋を伸ばして姿勢よく座れば大丈夫です。

瞑想において、姿勢はすごく重要な要素です。

ただ、最初から無理をしないことです。

何度も瞑想していくにつれて、姿勢の重要性がわかり、だんだんと良い姿勢を自然するとるようになっていきます。

最低でも20分は座っていられる姿勢を工夫してください。

準備ができましたら、数回深呼吸をしてみてください。

身体の緊張をほぐしましょう。

もし、心が落ち着きそうにない場合は、片鼻呼吸法(ナディショーダナ)などを数分間、準備体操のように行うことをお勧めします。

片鼻呼吸法は、ヨガ呼吸法でもチベット瞑想でも行われていますが、自律神経を整えるのに効果的な呼吸法です。

やり方は簡単です。

利き手の親指と中指(または薬指)を使います。

右利きの人は、右手の親指で右の鼻を押さえてふさぎます。

左の鼻から息を吐きます。そして、左の鼻から息を吸います。

吸い終わったら、中指(または薬指)で左の鼻を押さえてふさぎ、右の親指を離します。

右の鼻から息を吐き、右の鼻から息を吸います。

右の親指で右の鼻を押さえ、中指(または薬指)を離します。

これを数分間、繰り返します。

苦しくない程度にゆっくりとした楽な呼吸で行ってください。

4.呼吸を観察する

意識を呼吸に向けて、呼吸の瞑想を始めてみましょう。

呼吸をコントロールせずに、自然なまま、呼吸に意識を向けます。

鼻孔の縁に意識を集中させます。

鼻孔から入っていく息、出ていく息、これを感じるままに、ただ観察します。

リラックスした気持ちで、気負いすぎに、頑張らないことです。

好きなテレビを観たり、映画を観たりするときは、長時間座っていても苦にならないですよね。

くつろいでテレビを観るような感覚で、呼吸を観ることです。

ただあるがまま、自然な呼吸を観察することです。

最初は10分でもいいです。

その後、20分、40分、1時間と少しずつ伸ばしていってください。

5.心がさまよったときどうするか

瞑想を始めてすぐわかることですが、、心はじっとしていてくれません。

脚が痛い、背中が痛い、あれもやらなきゃ、あれどうしよう、、、、

心はさまよい出し、すぐにさまざまな心の中での会話が始まってしまいます。

座って数秒もすると、心はあっちに行き、こっちに行ってしまいます。

呼吸に意識を向けようとしても、いつの間にか、全然違うことを想っていたり、考えていたりします。

心は、一つの対象にとどまることを嫌います。自由気ままに、さまようのが好きなのです。

心は、過去か未来のいづれかにさまよい出します。

心は今ここにとどまるのを嫌がります。

これが心の習性であり、心の癖であり、ありのままの姿です。

瞑想を始めると、次から次に浮かんでくる想念にとらわれ、飲み込まれてしまいます。

過去の想いであれ、未来への想いであれ、何の脈絡もなく、次々に浮かんできます。夢を見ているようなものです。

また、過去の渇望や嫌悪が何度も何度も蘇ってきます。

感情に振り回されます。

次から次に生まれては、消えていきます。

次から次に、飲み込まれ、漂いだします。

飲み込まれて漂っていても、しばらくすると、ふと“瞑想していたんだった”と気づきます。

数分以上、数十分間も飲み込まれてしまっていることもありますが、いずれ飲み込まれていることに気づきます。

飲み込まれているときは、頭が前に下がって猫背になっていたり、後ろに倒れそうになったり、右や左に傾いていたりしています。

呼吸に集中できていないと、必ず姿勢が崩れています。

さまよっていたことに気づいたら、姿勢を正して、また呼吸に意識を向けて、観察を始めましょう。

もしさまよっていることに気づいた時、鼻から強い息を「フー」と数回吐き出して、鼻孔の縁に意識を戻すことをお勧めします。

さまよっては戻り、さまよっては戻り、この繰り返しです。

過去の強いトラウマのようなものにとらわれ、いきなり立ってしまったり、大声を出してしまったり、怒りが噴出してしまったり、泣き出してしまったりすることもあります。

そのようなときは、深呼吸をしたり、片鼻呼吸法したりなど、心が少し落ち着くまで数分待って、また呼吸に意識を戻します。

呼吸は瞑想のホームベースです。

心がさまよったときに、戻るべきホームベースになります。

6.感覚に気づく

呼吸に意識を置き、あっちこっちと漂いながらも、しばらくすると、徐々に心は鎮まってきます。

そうしたら、鼻と上唇までの間に、三角形なり丸なりの小さな範囲を決めて、その範囲内だけに意識を集中させます。

そして、その範囲内の感覚に気づく練習をしましょう。

何でもいいので、何かそこで生じる感覚に気づいていくことです。

その感覚も、生まれては消えています。

次々にいろいろな感覚が生じてきます。

強い感覚もあれば、弱い感覚もあります。

さまざまな感覚が生じては消えていきますので、それを観察してみてください。

快・不快など反応しないで、感覚を観察してください。

呼吸に意識を置いて、鼻孔から入っていく息、出ていく息、その時の感覚を観察してください。

慣れてきたら、徐々に範囲を小さく狭くしていき、点まで小さくしていきます。

数分でもいいので、その点に焦点を合わせ、心がさまよわず、しっかり固定できるようになるように練習していきます。

瞑想は頭でしった知識だけでは、何もできませんし、役に立ちません。

苦しみを脱するためには、実際に瞑想を実践して、体験を通じてしることが必要です。

呼吸を味わい、瞑想を楽しみましょう。

ブッダがいう「呼吸を深く味わうことを忘れないこと」です。

7.参考図書

呼吸の瞑想に関しては、私がヴィパッサナー瞑想を始めた後に出版された

『ブッダの<呼吸>の瞑想』ティク・ナット・ハン (著)

はすごく参考になりました。

機会があれば一度読んでみてください。

今回は、ヴィパッサナー瞑想を行うための土台となる「呼吸の瞑想」に関してお話しました。

次回は、ヴィパッサナー瞑想を具体的どのようにやるのかをお話したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?