【東大英語に学ぶ】「開かれた議論」の歴史

ちょうど一年前に書いた、以下の【東大英語に学ぶ】記事。

「全く読む人なんていなくてもよい」と思って(学習の一環として)書いた記事でしたが、意外と多くの人の目に留まっていたみたいで幸いです。

去年のはIT系の話題で「AI」がテーマだったんですが、今回は2022年の問題からもう少し社会科学的な話題を持ってきました。

この記事の方向性としては、2022年東大英語大問4Aの文章を取り扱いながら、文章の概要や主張を追い、その中での発見や知的体験を楽しんでいくという感じになります。

ひとまず、今回の出典を確認。

〇英文出典:Amartya Sen, Home in the World: A Memoir (2021)

今回の出典ですが、アマルティア・センという人の書いた本のようで、僕は知らなかったのですが、この著者は相当すごい方なんですね。「アマルティア・センは、インドの経済学者、哲学者。アジア初のノーベル経済学賞受賞者であり、政治学、倫理学、社会学にも影響を与えている。無神論者。」また、「センの母方の祖父は、ヒンドゥー哲学と中世インド文学学者クシティモハン・センだった」そうです(from Wikipedia)。

っていうか、今回の英文を読んでいると、「いやこいつ何者?」みたいなところが何か所か出てくるんですが、今バックグラウンドを調べていて初めていろいろわかってきました......。

いや、でも、バックグラウンドの知識なしの受験生にこの文章を出してくる東大は本当にレベルがぶっ飛んでます。まじで。

とはいえ、大問4Aなので文章の内容を正確に理解する必要はないんですけどね。4Aは「誤文指摘」といって、文法語法・文脈などの観点から不要な語を消去するタイプの問題です。今回は激ムズ数問とイージー数問が出題されましたが、別に問題そのものは面白くなかったので説明はパスします。

「公的な議論の抑圧」が大惨事を招く?

I learnt several things from my conversations with Ian Stephens, most profoundly why the suppression of public discussion can be disastrous for a population, even helping to bring about a famine. A government that generates a disaster like this may have some chance of escaping public anger if the news of it is effectively suppressed, so that it doesn't have to face criticism of its policy failure.

※英語から翻訳-Ian Stephens は、1942年から1951年まで、西ベンガル州コルカタのインドの新聞The Statesmanの編集者でした。彼は、インドでの英国統治中の独立した報道、特に8月のグラフィック写真の発行の決定で知られるようになりました。(from Wikipedia)

しょっぱなからムズイ。"most profoundly" は「特に重要なことには」「特筆すべきなのは」みたいなニュアンスの挿入句で、太字部の"population"は「人口」ではなく「(ある特定の)人々」の意味でしょう。後半も抽象的な話をしているのでまだよく分からないかもしれませんが、ともかく太字の部分、「公的な議論の抑圧は大惨事をもたらしうる」という主張が捉えられますね。

ちなみに、僕は"discussion"とか"democracy"とか見ると、欧米人のよく書く「民主主義の本質」とか「民主主義の尊さ」みたいな文章かなと思ってしまったのですが、今回著者はインド人ですし、内容も違いましたね。バイアスよくないな。

That is what the British achieved, to some extent, in the case of the Bengal famine. It was only after Stephens spoke up that the British Parliament had to discuss the famine and the British press demanded that it be stopped immediately. It was only then that the colonial government had to take action.

「ベンガル飢饉?そんなの知らないぞ。」となるんですが、この人はインド人なのでその話を先ほどの抽象論の具体例にしているんですね。ちなみに、著者は、「9歳の時に、300万人を超える餓死者を出した1943年のベンガル大飢饉でセンの通う小学校に飢餓で狂った人が入り込み衝撃を受ける。またこの頃、ヒンズー教徒とイスラム教徒の激しい抗争で多数の死者も出た。これらの記憶や、インドはなぜ貧しいのかという疑問から経済学者となる決心をしたと言われる。」なんていう経験をしているらしいです(from Wikipedia)。その後学術的にもベンガル飢饉を研究しているので、ここで述べられているイギリスの対応の話は、実はこの人の研究内容だそう。

で、まあこの段落が何を言っているのかは以下の文を読めばよく理解できるかと。

「センは1943年以降インドでは壊滅的な大飢饉が起こっていないことを指摘している。独立に伴って自由なメディアと民主主義が整備されたことによって、飢餓で最も影響を受ける貧しい人々の声が政府に届きやすくなり、一方で野党やメディアの批判にさらされる民主主義下の政府には彼らの声を聞くというインセンティブが発生するために食糧供給や雇用確保などの政策を行い、飢饉は回避されるとした。」(from Wikipedia)

ここまでの内容をまとめると、「イギリスはかつて、公的議論を抑圧して批判されることをうまく避けてきた。だからこそ、スティーブンズらが批判し始めると、植民地政府は当初の(飢饉をもたらすような残忍な)支配に改善を迫られた」ということになりますね。

はい、次はムズいので、太字部だけ読んで後はスルーしてください(笑)。

Public discussion clearly has an important role in determining how a society performs. John Maynard Keynes's emphasis on persuasion fits in very well with John Stuart Mill's advocacy of public reasoning in good policy-making. Mill's characterization of democracy as ‘government by discussion’ belongs to the same territory. Those, incidentally, are not Mill's exact words, but those of Walter Bagehot-though Mill had done the most for the idea to be understood.

※ジョン・メイナード・ケインズは、イギリスの経済学者、官僚、貴族。イングランド、ケンブリッジ出身。1883年6月5日 - 1946年4月21日。20世紀における最重要人物の一人であり、経済学者の代表的存在である。身長は200 cm。(from Wikipedia)(いや、身長デカない?)

※ジョン・スチュアート・ミルは、イギリスの哲学者。政治哲学者、経済思想家でもあり、政治哲学においては自由主義・リバタリアニズムのみならず社会民主主義の思潮にも多大な影響を与えた。1806年5月20日 - 1873年5月8日。晩年は自ら社会主義者を名乗っている。(from Wikipedia)

※ウォルター・バジョットは、イギリスのジャーナリスト・評論家・経済学者・思想家。1826年2月3日 - 1877年3月24。(from Wikipedia)

知らない人名も多くて萎えますが(まあケインズとかは超有名人ですけれど)、ともかく「公的な議論が大事」って言いたいんですね。

古代アテネでも「議論」が大事だった?

Public reasoning in pursuit of better decision-making has been used not just in the post-Enlightenment Western world, but in other societies and at other times, too. While the Athenian origins of voting procedures are often remembered, it is important to note that the Athenians also engaged in discussion as a source of enlightenment.

やっと話が面白くなってきました。「より良い意思決定のための公的な理由付け」が、(民主主義の発達していった)啓蒙運動後の欧米だけではなく、他地域や他時代にもみられたというのです。ここであげられているのはAthenian:アテネ人。古代のアテネ人の成人男性が直接選挙で民主性をとっていたことは有名ですが、アテネ人は議論にも"engage in"(ここでは「熱心に取り組んでいた」くらいの意味でしょうか。)していたのですね。たしかに古代アテネには弁論術を生業とするソフィストなんていう人たちがいましたし、ソクラテスなんかを思い出せば想像に容易いかもしれません。

アテネだけじゃない。古代インドでも!

The idea received a good deal of attention in India, too, particularly in Buddhist traditions. In the third century BC, Emperor Ashoka, the Buddhist emperor who ruled over nearly all of the Indian subcontinent (and well into what is now Afghanistan), hosted the third-and largest-Buddhist Council in his capital city of Patna (then called Pataliputra) to settle disputes in the same way. He emphasized the contribution that open discussions could make to a better understanding of what society needed. He tried to popularize the idea by carving easily readable words on stone pillars across the country and beyond, advocating peace and tolerance as well as regular and orderly public discussion to resolve differences.

Ashoka:インド亜大陸の古代王朝、マウリヤ朝のアショーカ王です。本文に書いてありますがこの王は熱心な仏教徒で、「仏典結集:Buddhist Council」を開催したことで有名です。

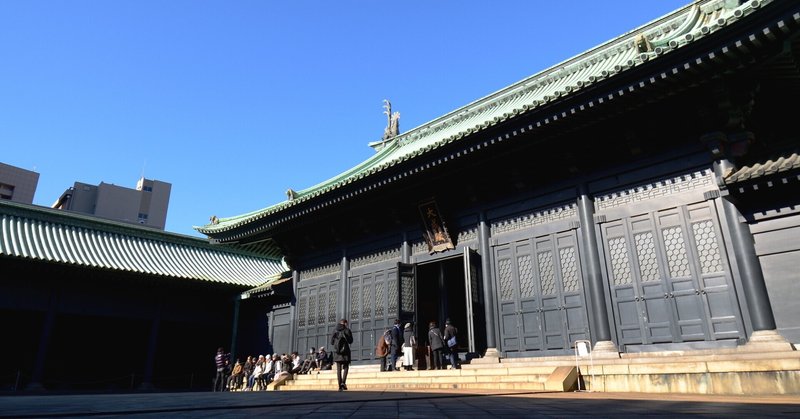

(注)この画像はガンダーラ美術なので若干アショーカ王の時とは時代がずれますが、まあインドの仏像ということで。

仏典結集(仏教徒が集まって仏典の編纂などのために合意をとる集会)という用語は知っていましたが、英語でこう表現するとは知りませんでした。面白い表現ですよね。ちなみに生徒会も"school council"です。

で、この王は論争、意見対立を避けるために集会を開いて議論を促したうえ、その考えを大衆にも普及させようとわかりやすい言葉で"stone pillars"(石柱)に刻んだんですね。そうして平和と寛容を推し進めたと。

全体の文脈から行くと、簡単に言ってしまえば「古代インドでも議論が大事だったんだよ!」ということですね。

いやいや、日本だって!

Similarly, when in early seventh-century Japan the Buddhist Prince Shotoku produced the so-called 'constitution of seventeen articles’ in AD 604, he argued for the need to be better informed through consultation: 'Decisions on important matters should not be made by one person alone. They should be discussed with many.’

古代アテネ、古代インド、とみてきましたが、古代の日本にだって「議論」を重んじる考え方は存在したんです!聖徳太子の「十七条の憲法」(constitution of 17 articles)で、重要ごとの決定は多数の議論によってなされるべきだとされていたんですね。日本人はかえってこういう視点で聖徳太子や十七条の憲法を見た経験はあまりないのではないでしょうか。海外の人の展開する日本論が当の日本人にとっては新鮮、ということって結構多い気がします。

公的議論の不足、これこそ問題なのだ!

The idea that democracy is government by discussion -and not just about voting- remains extremely relevant today. Many of the large failures of democratic governments in recent years have arisen, I would argue, precisely from inadequate public discussion, rather than from any obvious institutional barrier.

今までの話をまとめて筆者の主張です。「議論による政治」は今も極めて重要なことですし、現代の民主主義政府の失敗はまさにこの「公的議論」の不足からきているというのですね。

実は最後にもうひと段落続くのですが、また学者さんたちの名前がたくさん出てきて何も理解できないので(日本語訳を読んでも理解できませんw)、省略してここで終わりということにしてしまいます。

ではここで一度本文を要約しておきましょう。

(要約)公的議論の抑圧は社会に悪影響をもたらしうるが、公的議論を重視する姿勢は世界の様々な地域、時代に存在していた。現在、この姿勢の欠落は民主主義政府の多くの失敗を引き起こしている。(87字)

*・゜゜・*:.。..*・゜゜・*:.。..。.:*・゜・*:.。. .。.:*・゜゜・*

では、現代を生きる私たちは「公的な議論」をどのように確保すればよいのでしょう。

人口が増えすぎたのでアテネの直接民主制は真似できませんし、多くの人を一度に集めて会議を主催できるような強大な権利の持ち主は存在しません。

政府によって公的な議論を制約される可能性は昔ほどはなくなりました。しかし、そうして「公的な議論を実現する権利」を手にした私たちは、果たして「公的な議論」を、「開かれた議論」を、古代アテネ人と肩を並べるほどにまで取り組めているのでしょうか?

SNSの発達で開かれたスペースで議論することも簡単にできるようになりました。しかし、そこにはアショーカ王の求めた「平和と寛容」の精神がどれほど認められるのでしょうか。

一度考え始めると疑問は尽きませんが、世界史を知ること、そしてその捉え方を他者と積極的に共有し「議論」することは、民主主義などの社会制度を見直すうえでも非常に有意義なことなのでしょう。

そして特に、その「他者」が海外の人、つまり自分とは違うコミュニティーの出自である場合にはなおさら。

ここに、外国語をもって世界史を見つめることの尊さを思い知るのでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?