ブログからnoteへ引っ越すときの戦略とロードマップを考えてみた

「ブログとnoteの違いを理解して、コンテンツの整理や味付けし直してから、引っ越すのがおすすめ」という話です。

noteの利用者が増えていく一方で「ブログからの移籍」や「noteとオウンドメディアとの使い分け」に悩んでいる方が多いようです。

「withコロナ時代の企業のnoteでの情報発信の悩みに答える」をまとめました。

— 長谷川 翔一 / マーケティングと編集 (@haseshout) April 21, 2020

・無名な会社の目立ち方

・マーケティングツールとしての位置づけ

・オウンドメディアとの違い

・公式アカウントと個人アカウントの発信の線引き

・PRO機能のメニュータブの使い方#note公開カウンセリング pic.twitter.com/BymVmoLYVo

私自身、企業のオウンドメディア、個人・法人の両方のnoteを運用していて、違いに悩むことがあります。ちょうど「ブログの記事をnoteに引っ越したい」という相談をもらったので、自分なりの引っ越し戦略をまとめてみました。

【今回の相談:ブログの記事をnoteに移籍したい】

・BtoC企業のマーケティング部門の責任者

・組織改革や営業部門の立ち上げを経験

・これまで、ブログでマネジメントについての記事を50本ほど書いてきた

以上の現状をもとに、ロードマップをまとめてみます。

丸々コピペして引っ越しちゃダメなの?

丸々コピペして引っ越しちゃダメなの?

そもそも「丸々コピペして引っ越しちゃダメなの?」という考えもありそうなので、noteとブログの違いを自分なりに整理します。

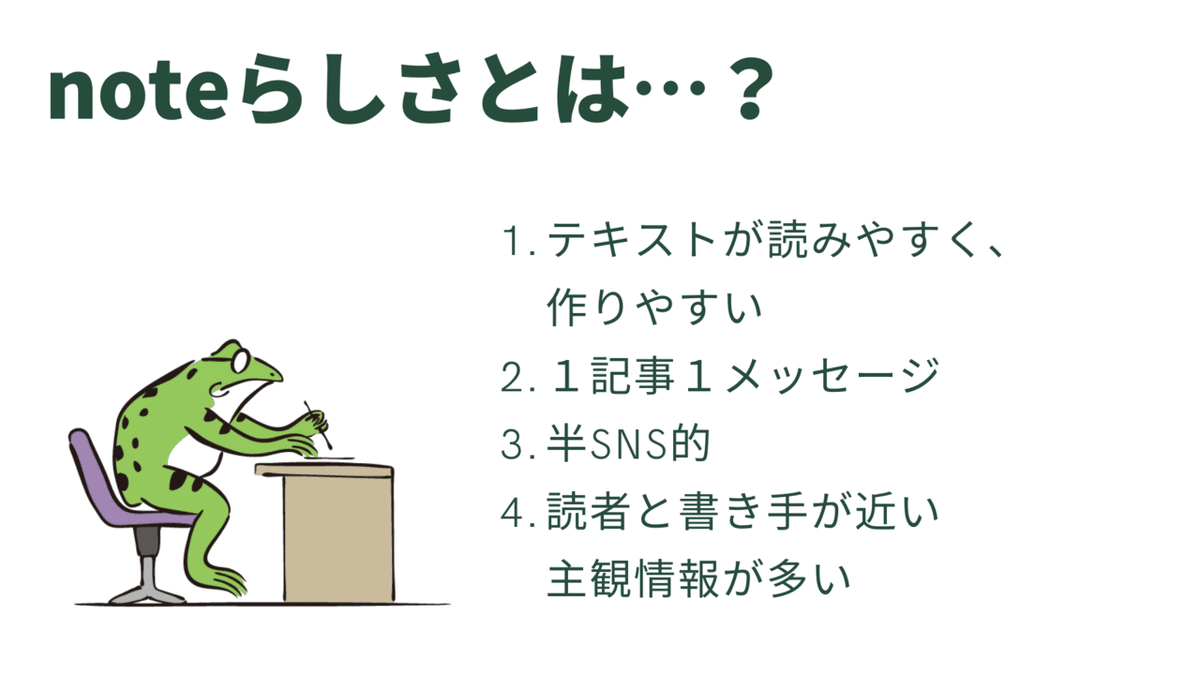

先日のnote公式イベントでも、ちょうど「noteと既存オウンドメディアの違い」が触れられていました。

この「noteらしさ」について、実際の事例をもとに、もう少しふくらましてみました。

違い1:1記事1メッセージに絞り込む

「SEO流入よりSNS流入が多く、ながら見が多い」と聞いたことがあります。受動的な読み手なので、何が読めるか不安な網羅記事よりも、書かれている内容が最初からイメージできるタイトルやメッセージが必要です。

❌ コロナ時代にビジネスマンが知っておくべきウェビナーの注意点

⭕️ 朝渋はどうやって豪華なゲストを呼んでいるのですか?

(参考note)

違い2:半SNS的のnoteは「一人称のメディア」

半SNS的なメディアなので「書いた人の顔」が見える記事の方が、反響があります。書いた人らしい個性的な表現が自然、そして好まれる傾向があります。

(参考note)

違い3:体温の低いロジカルよりエピソード

主観情報や、レアなエピソード、N=1の一次情報が好まれます。

ノウハウやHowToを記事にするときも主観で語り、読者と書き手が近い方が良いようです。そこにトレンドが含まれていると、より良い感じです!

(参考note)

noteへ引っ越しするための5つのステップ

さて、noteとブログの違いを整理したうえで、こんな5つのステップはいかがでしょうか?

ステップ1:引っ越すコンテンツを選ぶ

既存ブログからnoteらしいコンテンツを選びます。

引っ越すコンテンツを選ぶポイント

・1記事1メッセージになっている

・体験やエピソードがある、追加できる

・トレンドにリンクする

ちなみに、今回の相談いただいたブログのケースでは「リモートワーク」というトレンドに照準を絞り「リモートコミュニケーション」「セルフマネジメント」「ナレッジ・マインドシェア」に関する記事を選びました。

ステップ2:ターゲットの整理

コンテンツの選抜が終わると、ターゲットがおぼろげに見えてきます。今回は、選んだテーマをもとに「リモートワーク中のマネージャーとマネージャー志望のビジネスパーソン」に決めました。

ステップ3:自己紹介noteの作成

noteは一人称のメディアなので、書き手の顔が重要になります。note公式からも、自己紹介noteで所信表明をすることがおすすめされています。

■自己紹介記事の内容例

・noteを始める理由

・自己紹介

・自分のnoteの方針紹介、所信表明

・今後の記事案、更新スケジュール

(参考note)

ステップ4:記事のリライト

1で選んだ記事をもとに、実体験・エピソード・トレンド要素を「味付け」します。主観情報や、レアなエピソードやN=1の一次情報が好まれるためです。トレンドテーマを扱う場合にも、その人なりのエッセンスを加えてみるのはどうでしょうか?

(参考note)

例えば「リモートコミュニケーション」の記事をリライトする際には、抽象的な内容だったので、そこに「N=1の実体験」そして「トレンド要素」の味付けを提案します。

リライト例:いままで対面で出せていた仕事の指示。リモートワークになり「意図と違う結果で上がってきていまった」という現象に悩んでいるマネージャーも増えています。今回は「人を思い通りに動かしたい」という無駄な思考について、紹介します。それは二年前の出来事でした。・・・

ステップ5:更新スケジュールを決める

半SNS的なメディアなので、いきなり効果が出ることは、ほぼありません。過度な期待をせず、黙々と続けてみるのがおすすめです。

一度に記事をまとめて引っ越すのではなく、週1本など、定期的に少しずつ引っ越していくのがおすすめです。継続には向き不向きがありますので、1ヶ月続けてみて、無理がないかを試してみてはどうでしょうか?

ちなみに継続することの効果について、7ヶ月165本(!)のnoteを書いたcotreeのひらやまさんは、このように挙げています。

・テーマに向き合うことで、自分を深まる

・「書くこと」は、学びを循環させるベースになる

・企画やイベントに呼ばれるようになった

・関わっているサービスの認知が、量だけではなく多角的に増えた

(参考note)

【最後に】ブログからnote引っ越し戦略のまとめ

ここまでご覧いただき、ありがとうございました。最後に、今回の内容を整理します。

丸ごと引っ越しは△。まずはブログとnoteの違いを理解する

・テキストが読みやすく、そして作りやすい

・1記事1メッセージに絞り込んだ方がいい

・半SNS的である

・主観情報で読者と書き手が近い方がよい

note引っ越しの5つのステップ

1.引っ越すコンテンツを選ぶ(1メッセージ・トレンド・エピソード)

2.ターゲットの整理

3.自己紹介noteの作成(理由・自己紹介・所信表明・今後)

4.記事のリライト(エピソード・トレンドの味付け)

5.定期更新スケジュール決め(週1本)

以上、noteコレクターによる「ブログからnoteへの引っ越し戦略」でした。

↓Twitterもやってます

↓Twitterもやってます

いいなと思ったら応援しよう!