樹木図鑑 vol.14 オオシラビソ この森は、日本じゃない……

学名 Abies mariesii

マツ科モミ属

常緑針葉樹

分布 本州中部〜東北地方の亜高山

樹高 25メートル、ただし生育環境によって差あり

漢字表記 大白檜曽

別名 アオモリトドマツ

「青森に引っ越してきて嬉しかったことはなんですか」と聞かれると、答えは4つです。

「青森県限定の焼肉たれ・源たれが美味しい」「夏が短い」「見事な落葉広葉樹の天然林にすぐ行ける」そして、「未知の針葉樹林を探検できる」。

高緯度が、針葉樹を近くに引き寄せる

青森県は、本州最北端にあり、県全域が北緯40度よりも北にあります。ぼくが住んでいた関西はおおよそ北緯34度。この、関西と青森のあいだの「6度の緯度差」が、樹木好きにはとっても嬉しいミラクルを引き起こしてくれるのです。

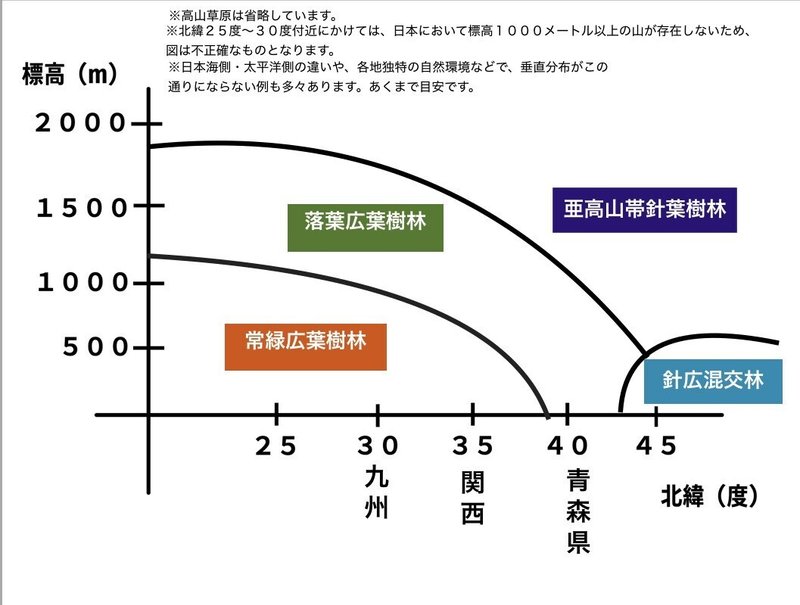

↑緯度と垂直分布の関係を表した図。北に行くにつれ、それぞれの森林帯の境界となる標高が下がってくる。

「とにかくたくさんの種類の植物を観察したい‼︎」と思ったら、一番てっとり早い方法は「高い山に登ること」です。

山では、標高を上げれば上げるほど気温は下がっていくので、標高が高い山の場合、山麓・中腹・山頂でかなりの気温差が生じます。この気候の差に伴って、成立する森林のタイプも変化していきます。関西では、おおよそ標高0m〜700mに常緑広葉樹林が、700m〜1500mに落葉広葉樹林が、それ以上の標高に亜高山帯針葉樹林が分布します。

海岸線から大台ヶ原山(標高およそ1600メートル)の頂上まで歩き通せば、上の3つの森林全てに触れることができ、暖地性の常緑樹から寒地性の針葉樹まで、さまざまなタイプの植物に巡り会うことができます。登山というのは、たった数キロの移動で数千キロ分の自然環境を味わえる、どこでもドアのようなアクティビティなのです。

っがしかし。

実際のところ、関西に住んでいると常緑広葉樹林・落葉広葉樹林には割と簡単に行けるのですが、亜高山帯針葉樹林に行く機会は滅多にありません。標高1500メートル以上の高海抜地は、京阪神都市圏から遠く離れた紀伊半島の奥地にしかなく、アクセスはかなり厳しいものになるからです。ぼくは針葉樹が大好きなので、亜高山帯針葉樹林はまさしく「あこがれの森」なのですが、距離の遠さからなかなか行くことができず、フラストレーションが溜まっていました。好きな音楽アーティストの全国ツアーが自分の街に来ず、「ライブに行くには東京まで行かなくちゃいけないのかあ。それは難しいなあ」ってなってるときの心理状態とまったく一緒です。

ところが、青森に引っ越したあとは事情がガラッと変わりました。

青森は緯度が高い分、亜高山帯針葉樹林が分布する海抜が低くなります。

青森には、常緑広葉樹林がそもそも存在しておらず、標高0m〜900mに落葉広葉樹林が、900m〜1400mに亜高山帯針葉樹林が、1400m以上には関西では見ることができない「高山帯(ハイマツや、高山植物が生育するエリア)」が分布します。関西では高い峰に登らないと触れられない森が、青森ではさほど標高を上げなくても見ることができるのです。

↑こちらの写真2枚は、どちらも標高1500m。上の写真は、本州最北端に近い青森県八甲田山。下の写真は、本州最南端に近い奈良県大台ヶ原。

青森で1500mの標高まで登ると、森林限界を超えてしまい、完全に高山の雰囲気になる。写真にも高い樹は写っていない。

一方、奈良では標高1500mまで登ってもまだ森林限界を超えておらず、ブナの大木がたくさん茂っている。「高山」という雰囲気は感じられない。ここで写っているようなブナの大木は、青森だと標高100メートルでも見ることができる。

緯度の差が引き起こすマジック。

青森に来た初日、車で八甲田の峠道を通ったのですが、国道の両脇には見事な亜高山帯針葉樹林が広がっていました。幹線道路の脇に針葉樹林なんて、関西では考えられないことです。「車で簡単に亜高山帯針葉樹林まで行けるなんて、最高やん」と猛烈に感動したのを覚えています。

音楽ライブ好きが東京ドームの近くに引っ越して、超簡単にライブに行けるようになったときの心理状態と一緒です。

こうして、ぼくは亜高山帯針葉樹林という、新たなる森林フィールドを手に入れました。未知の森林帯なので、見た事がない樹種がわんさか生えている。探検しまくって、色んな樹種と出会ってやるぞ、ということで夏のあいだ、八甲田の山を歩き回りました。

そのとき対面した樹木の中で、最も印象的だったのが、今回ご紹介する「オオシラビソ」です。

↑睡蓮沼と八甲田の山並み。この山の中腹斜面に、深い深い亜高山帯針葉樹林が広がる

色々とエモい針葉樹

オオシラビソはモミの仲間の針葉樹で、東北地方の雪深い山岳地帯を中心に分布しています。北東北の亜高山帯針葉樹林で最も個体数が多いのは、おそらくこのオオシラビソです。

↑オオシラビソはこんな樹。針葉樹らしい濃い緑が印象的。2021年6月17日 青森県青森市

「アオモリトドマツ」という別名は、マリエスという植物採集家(この人の名前はオオシラビソの学名にもなっている)が1878年に本種を初めて発見したのが、青森県八甲田山だったことから。

実際、八甲田山の中腹にはこの樹で構成された深い森が広がっており、オオシラビソは青森市の「市の木」に指定されています。オオシラビソは、青森という土地と非常に縁が深い樹種なのです。

オオシラビソに会うために、僕がその森に最初に入ったのは6月の中旬。世界有数の豪雪地帯なだけあって、そのときもまだ残雪がありました。

オオシラビソの森を初めて歩いたときの感想は「めっちゃエモい………」の一言。

オオシラビソの魅力なんて、語ろうと思えば8時間ぐらい語れてしまいます。それぐらい、色んな魅力が詰まった樹種なのです。

しかし、記事を読んでくださっている皆さんの貴重な時間がオオシラビソだけに吸い取られる、というのも申し訳ないので、今回は魅力を厳選してお伝えします。

①樹形

まず最初にご紹介したいオオシラビソの「エモいポイント」は、樹形です。

普通、樹種が同じであれば、個体の差こそあれど、だいたいどの樹も同じような樹形に育ちます。多くの樹木図鑑には、ケヤキは「ほうき型」、ブナは「ろうと型」、みたいな感じで、それぞれの樹種がどんな樹形に育つかが記載されています。

しかし、オオシラビソの場合は話が別。

八甲田のオオシラビソたちは、樹木図鑑の編集者を大いに困らせることでしょう。なぜなら、オオシラビソは生育環境が変わると、樹形も変身したかのように変わるからです。

上の写真は、標高およそ900mの地点に生えていたオオシラビソです。こちらの樹形は針葉樹特有の、綺麗な三角形。これだけを見れば、オオシラビソの樹形を「クリスマスツリー型」と説明してもいい気がします。

しかし、こちらの樹はどうでしょう?↓

これは、標高およそ1300mに生えていたオオシラビソ。900mのところに生えていた個体と違って、樹形はあまり整っておらず、枝はひとつの方向に向かって、なびくように伸びています。クリスマスツリーというよりは前ならえしてる人みたいな樹形です。

八甲田では、標高が上がれば上がるほど、環境は過酷になっていきます。山頂に近い地点では、冬のあいだ、暴風と大量の雪が容赦なく樹木に襲いかかるため、優雅にクリスマスツリー型の樹形を披露する余裕などありません。奇妙な樹形を僕に見せつけていたオオシラビソたちは、八甲田の厳しい気候と戦っていたのです。

山の中腹では、大木が描く端正な三角形の樹形を堪能する。一方山の頂上付近では、風が吹く線をそのまま表した枝が集合して創り出す、斬新なデザインの樹形を鑑賞する。どちらの樹形も、素晴らしい。

オオシラビソの森を歩くと、山を登り降りするだけで、まったく作風が違う樹形デザインを楽しむことができます。ひとつの樹種が、こんなにも印象が違う枝ぶりを創り出すことができるのか、と感心してしまいます。

オオシラビソの樹形パフォーマンスには、飽きが来ません。こういった「樹形を探索する」楽しみが得られるのは、オオシラビソの森ならではです。

↑オオシラビソの大木と八甲田の山並み。ここまで綺麗な三角形は、平地に育つ落葉広葉樹たちには作り出せない。だからこそ、針葉樹が美しい三角形を見せてくれると、「高い山に来たんだなぁ」と実感でき、登山のワクワク感と達成感が増す。僕にとって針葉樹は、登山に欠かせないパートナー。2021年6月17日 青森市

↑オオシラビソは多雪地に生える針葉樹なので、雪の重みで枝が垂れる姿が散見される。綺麗な三角形の樹形は、こんな感じでだらしなくぶら下がった枝が、ミルクレープのように折り重なって出来上がっている。樹を見ながら、樹形の細かな構造を観察するのも面白い。

↑八甲田山頂付近で、奇抜な樹形デザインを見せてくれたオオシラビソたち。オオシラビソの森は、遠くから見るとオバケの大群に見える。雪と風に叩かれながらも懸命に育つ姿は、尊敬に値する。

②葉

オオシラビソは針葉樹なので、針状の葉をつけます。しかし、多くのモミ属樹種と同じように、葉先が尖っておらず、触っても痛みはありません。

上の写真のように、オオシラビソは葉を異常なまでに密生させるのが特徴で、その姿がとにかく可愛い。思わず手で撫でて、頬擦りをしたくなります。広葉樹の葉は、素直に「植物の体の一部」という感じがしますが、オオシラビソの葉はなんだか植物という感じがしません。

中に何か変なモンが隠されてるんじゃないか、と思ってしまうぐらいにビッシリと葉を茂らせた枝の姿は、まるで未知の生物。

三叉に分かれて伸びた枝の先端部は、毛むくじゃらの動物の指のようにも見えます。

これほどまでに色々な想像が膨らむ葉って、結構珍しいのではないでしょうか。ブナの葉っぱ一枚を見せられて、「この姿から連想するものは?」と聞かれても、なかなか答えに困りますが、オオシラビソの葉を渡されて同じ質問を受けると、何通りも答えが浮かんできます。

愛くるしい姿の枝葉は、僕たちに妄想の楽しみまで与えてくれるのです。

↑オオシラビソの葉がここまで密生する理由は、「雪が葉と葉の隙間に溜まって、枝が重たくなるのを防ぐため」だと僕は思っているのですが、この説が正しいかどうかは分からない…

2021年8月6日 岩手県八幡平

美しき森の支配者

北八甲田の連峰を構成する山のひとつ、小岳に登る登山道は、オオシラビソウォッチングの良いポイントです。

上の写真は、上記の小岳登山道から撮ったもの。写真中央に写っている平らな土地は「仙人岱(せんにんたい)」と呼ばれるエリアです。写真を見ると、仙人岱を覆うようにして、黒々とした樹が森を作っているのが分かります。

この黒い木々たちの正体は、オオシラビソです。

スギやヒノキの人工林は別にして、針葉樹が土地を埋め尽くす景色というのは日本ではなかなか見られません。日本は大部分が温帯気候なので、どうしても広葉樹の勢力が強くなってしまい、針葉樹は少数派になってしまいます。

だからこそ、広大な土地をオオシラビソが独占する光景は、とても新鮮に映ります。

オオシラビソの森を見ると、北極圏のタイガに来たような気分になる。日本離れした雰囲気を楽しめる、というのもオオシラビソの森の魅力です。

↑八甲田中腹に広がる、オオシラビソの樹海。ダケカンバとの混交林を形成している。2021年6月17日青森県青森市

↑岩手県八幡平のオオシラビソ林。オオシラビソは平坦地や、緩やかな土地を好む。そのため、八甲田や八幡平のような、比較的地形がなだらかな山には大規模なオオシラビソ群落が形成される。2021年8月6日 岩手県八幡平

オオシラビソがここまで大規模な群落を作れる理由は、彼の勢力が他の植物を凌駕するほどに強いから。亜高山帯という厳しい環境を攻略するテクニックを、オオシラビソは持ち合わせているのです。

オオシラビソは、日本に生えている樹木の中で、トップクラスに雪に強いと言われています。

まず、オオシラビソの幹や枝は雪の重みで折れることが少ない。

上の写真は、八甲田の雪渓に生えていたオオシラビソですが、幹がグネッと曲がって梢が変な方向に向いています。普通の樹なら、あまりに大量の雪が積もると幹がボキッといってしまいますが、オオシラビソの幹はちょっとやそっとの重みでは折れません。幹を大きく屈曲させて、雪をやり過ごせるのです。

さらに、オオシラビソの苗木たちも、非常にタフ。

↑ササに包まれて育つオオシラビソの苗木。耐陰性があり、暗い森の下でもよく育つ。2021年8月6日 岩手県八幡平

多雪地では、春に雪が溶けて地面が水で溢れかえり、一時的に湿原のような土壌が出来上がります。この期間限定の多湿環境は、樹木の根を痛めるため、他の樹種の苗木は多雪地ではあまり上手く育ちません。

しかし、オオシラビソの苗木は雪解け由来の多湿環境にも耐えることができます。そのためか、亜高山帯の森ではオオシラビソの幼苗を見かける機会が多い印象があります。

また、通常雪の下には「雪腐れ病菌」という植物病原菌が生息しています。こやつは雪に埋もれて冬越しする植物たちを枯らしてしまうのですが、オオシラビソはこの菌に対する抵抗力も強い。多雪地で生育する植物を恐怖に陥れるシリアルキラーから身を守る術を体得したオオシラビソたちは、他の植物を押しのけて成長することが可能なのです。

孤高のモミ

オオシラビソの親戚に、「シラビソ」というやつがいます。こちらのシラビソは、本州中部の亜高山帯に生育する樹で、オオシラビソと同じくマツ科モミ属に属します。

オオシラビソは、このシラビソよりも球果(松ぼっくり)が大きく、それが「大きいシラビソ」という名の由来となっています。

↑こちらがシラビソ。福島が北限となっており、北東北には分布していない。富士山で撮影。

↑上がシラビソ、下がオオシラビソ。オオシラビソは葉を密生させるために枝が見えないのに対し、シラビソは枝が見える。

ぼくは当初、このオオシラビソとシラビソが、きわめて近縁な種なのだと思っていました。名前も似てるし、全体的な見た目もそっくり。

しかし、この思い込みは間違いでした。実際には、オオシラビソとシラビソは、かなり遠い親戚だったのです。

(日本森林学会発行「森林科学」2005年2月号の記事「八甲田のオオシラビソ」を参考に作成。一部省略した箇所があります)

上の図は、葉緑体DNAの塩基配列をもとに作成された、モミ属樹種の分子系統図です。日本産の樹種は赤字で表記しています。

ウラジロモミ、シラビソなどなど、多くの日本産モミ属樹種は、系統図上では近い位置に並んでいます。さらに、日本に限らず、アジアに分布する樹種たちは、みな隣同士で表示されています。これは、「分布域が近い樹種同士は、遺伝系統的にも近しい関係にある」ということを意味しています。

ところが、オオシラビソは、系統図上の位置が他の日本産モミとは大きく離れています。オオシラビソの近くに並んでいるのは、皆北アメリカ原産の樹種たち。オオシラビソは、日本産モミとは遺伝的な繋がりがほとんどなく、太平洋の向こう側の北アメリカのモミと近しい関係にあるのです。

↑樹木の分子系統図、と聞くとなかなか難解なイメージを持ってしまいがちですが、難しいことを考えずに葉っぱだけ観察してみると合点がいきます。上の写真はシラビソで、下の写真はトドマツ。分子系統図上でも隣り合っていた両樹種は、葉っぱもよく似ています。シラビソは、オオシラビソではなく北海道特産のトドマツと近縁だったのかあ〜と納得。葉っぱと分子系統図を見比べるのも結構面白い。

オオシラビソは、日本においては遺伝的な近親者が全くいない「孤高のモミ」なのです。

遺伝的に孤立したオオシラビソが日本に分布している理由については、日本森林学会発行の広報誌「森林科学」に、以下のような説明が掲載されていました。

①オオシラビソは、他の日本産モミよりも早い時期に、現在の北アメリカ産モミと共に種分化(新たな樹種として誕生すること)した。

②その後オオシラビソは現在の日本に分布を拡大させた。

③オオシラビソ以外の日本産モミが種分化し、日本で分布を広げた。

④結果としてオオシラビソが遺伝的に孤立した。

つまり、オオシラビソは、他の日本産モミよりもずっと早い時期に地球上に出現したのです。これが、彼が他の日本産モミと全く異なる遺伝的系統に属する理由であるといえます。

アメリカにルーツがあるが、現在は日本暮らし。日本では広大な群落を作り、亜高山帯の森の支配者として君臨。充実した生活を送る。

………クリス・ハートのような生い立ちの樹木です。

↑アメリカ西部原産の、コンコールモミ。オオシラビソとは近しい間柄。旭川外国樹種見本林にて。

青森の森には、アメリカ産モミと近親の針葉樹が大勢住んでいるのか。オオシラビソ群落の外観に、日本離れした雰囲気があるのも納得。

八甲田の森は、インターナショナルな植生なんだなぁ………そんなことを考えていると、青森県三沢市の三沢米軍基地を思い出しました。

あちらには、アメリカと近しい間柄どころか本当のアメリカ人が約1万人住んでおり、基地内や三沢市内の大通りには日本離れした雰囲気が漂っています。

樹にとっても人にとっても、青森県とアメリカには、何か深い縁があるのかもなあ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?