【試し読み】『無敵のマインドセット』ジョー・ボアラー[著]

晴れた日だったので、私は足を止めて、太陽の光がサンディエゴ博物館の柱に当たるのをながめながら、プレゼンテーションを行うために中に入った。講堂の階段を登りながら、かすかな緊張が走った。これから私が学習方法の最新科学データについての発表を行う相手は、医療専門家たちだ。教師や親の前で話すことはしょっちゅうだが、タイプの違う聴衆が、私の最新の発見をどう受け取るのかはわからない。私の提案は大失敗に終わるのだろうか?

心配する必要はなかった。医療専門家からの反応は、私が普段関わっている学生や教育者の多くと同じだった。大半の人が驚き、一部の人がショックを受け、全員がすぐさま、提案を自分の仕事や生活に深く関連づけることができていた。さらに、自分自身を新たな視点でとらえ始めた人もいた。そのひとり、作業療法士のサラは、講演後に駆けよってきて、何年も前の経験を話してくれた。数学が難しくなってきたときに、自分の領分ではないと感じてしまい、専攻するのをあきらめてしまったという。自分の能力について、有害で誤った認識をしていたせいで、進路が阻まれてしまったのだ。サラは、自分の能力には限界があると信じていた。ほとんどの人がそうだろう。

でも、その反対が真実ならどうだろう。誰でも皆、あらゆることを学習できるのだとしたら? 専門分野を変えたり、新たな能力を伸ばしたり、異なるアイデンティティを形成したりする可能性が、実際には無限であり、それが生涯続いていくとしたら? 朝起きるたびに新しい脳になっているとしたら? 脳の、そして人生の適応力の高さと、知識を新たにして人生と学習に対するアプローチを変えると素晴らしい結果が得られることを、本書で紹介するエビデンスから知ってもらいたいと思っている。

私は毎日のように、自己評価と学習について有害な発想にとらわれている人に出会う。あらゆる年齢、性別、職種や生き方の人が、間違った思いこみに苦しめられている。典型的なのは、算数および数学、芸術、英語など、好きな教科なのにもかかわらず、つまずきだしたとたんに、「自分の脳はその分野に適していない」と判断して断念してしまうことだ。算数をあきらめた人は、科学、医学、テクノロジーなど、すべての算数関連の教科をあきらめてしまう。同様に「作家になれない」と判断すると、人文科学のすべての教科をあきらめ、「芸術的ではない」と判断すると、絵画や彫刻をはじめとするあらゆる芸術を手ばなしてしまうのだ。

毎年、何百万人もの子どもたちが、学べる楽しみに胸を躍らせて学校に入学するが、自分が他の子に比べて「賢くない」と思いこんだとたんに幻滅する。また大人は「自分の能力が足りない」、他の人ほど「賢くない」と判断して、希望していた進路をあきらめる。職場で会議に出席する多くの従業員は、「自分の知識が足りない」ことが露呈しないかを心配する。自分に制限をかける有害な思いこみは、それぞれの人が内面に抱えているものだが、そもそも、他人や教育機関から送られた誤ったメッセージに端を発していることが多い。私はこれまで、間違った思いこみから人生に限界を感じている子どもや大人をあまりにも多く見てきたので、今こそ、日常的に人を縛りつける神話を払拭するための本を書くときだと考えた。

教師や親から「算数に向いていない」「英語に向いていない」「アーティストに向いていない」と直接言われた経験を持つ人は多い。良かれと思って、大人たちは幼い学習者に「あなたには向かない教科だ」と伝える。子どもの頃にこういった経験をすることもあれば、もっと成長してから、大学の専攻を決めるときや、初めて就職面接を受けるときに経験する人もいる。能力についての否定的なメッセージを直接受け取る人もいれば、「できる人とできない人がいる」という社会に埋めこまれたメッセージから推測する人もいるだろう。

この本で紹介する最新の科学データと私が提案する〈6つのステップ〉を知れば、脳の機能が変わり、自分が変わる。〈6つのステップ〉は、現実に対する認識を変えるだけではなく、現実そのものを変える。自分に可能性があることに気づけば、みずからかけていたロックが解除され、伸び伸びと生きられるようになるからだ。そして、人生で直面する大小の課題に向き合い、成果を出すことができるようになる。この新しい科学は、万人に有効だ。教師、指導者、学習者にとって、最新情報がもたらす新しい可能性は、広範囲におよぶだろう。

私はスタンフォード大学の教育学の教授として、この数年は脳科学者と協力して、神経科学の知識を、自分の教育と学習の知識に加えながら活用してきた。そして普段から、本書に記した新しい情報を多くの人と共有し、問題を違う視点で見るように勧めている。視点を変えると、自分自身への評価も変わるのだ。ここ数年は、算数という教科に焦点を当ててきたが、算数は、教師と生徒と保護者が最も有害な思いこみを抱えている教科かもしれない。算数の苦手意識が米国を始めとする世界に蔓延(まんえん)している大きな理由は、算数の能力が生まれつき決まっていて変わらない、と信じられているからだろう。多くの子どもたちは、算数は「できる」か「できない」かのどちらかだと考える。そして、学習につまずくと「できない」と決めつけてしまう。その時点で、あらゆるつまずきが「できない」ことを思い出させるスイッチになってしまうのだ。この思いこみの影響を受けている人は大勢いる。

ある研究では、職業訓練プログラムを受講する若者の48%が算数および数学に苦手意識を持っていることがわかった(*1)。別の研究では、大学で数学入門コースを受講する学生の約50%が、数学の苦手意識に苦しんでいるという結果が出た(*2)。どれほどの社会人がそのような思いこみをしているか定かではないが、私は人口の少なくとも半分はいるのではないかと感じている。

研究から、算数の苦手意識を持つ人が数字に遭遇すると、脳の恐怖記憶の中枢が活性化することがわかっている。ヘビやクモを見たときに活性化するのと同じ場所だ(*3)。それが起こると、脳の問題解決の中枢の活動が少なくなるのだ。不安を感じるやいなや、脳の活動が減少するならば、習熟度が低くなるのは当然の結果だ。数学に限らず、どんな教科であっても、不安が脳の機能に悪影響をおよぼすことがわかっている。だから、家庭や教育機関で不安を誘発する教え方をやめ、生徒の能力に関わるメッセージの内容を変更することが重要になってくる。

能力は生まれながらに定まっていないし、一部の人が最高レベルに到達できるのは、遺伝のせいではない(*4)。「脳は一生変わらない」「適性がない分野がある」という通念は、科学的に間違っているのだ。それだけではない。いたるところに存在するこの通念は、教育や日常のさまざまな出来事に悪影響をおよぼしている。「脳は変わらない」という考えを手ばなし、「遺伝学が人生の進路を決定する」という思いこみを捨て、脳に信じられないほど適応力があることを知ってほしい。学ぶたびに脳が変化し再構築されることが、脳の可か塑そ性せい(神経可塑性)の研究からわかっている(*5)。これは、この10年間で最も重要な研究だと言えるだろう。第1章では、説得力のあるエビデンスについて説明する。

教師や教育関係者の多くは、「思いこみを手ばなして、すべての学習者の可能性を認めるべきだ」と伝えると、自分が学習者だったときの経験を話してくれる。ほぼ全員が、自分もかつて制限をかけられ抑制されていたと言うのだ。あらゆる人が「一部の人だけが賢くて、天賦の才能や特別な知性を持っている」という有害な通念にどっぷりとひたり、それに基づいて人生を形作っていることがわかる。

残念なことに、その通念は間違いだと証明されているにもかかわらず、世界中に根強く広がっている。これを疑うことで、嬉しい結果がついてくることを覚えておいてほしい。本書では、危険な根深い思いこみを覆し、無限へと続く入り口を受け入れたときに開かれるチャンスの数々について明らかにしていく。まずは神経科学の知識を得ることから始め、人生や物の見方へのアプローチを変えることへと意識を広げていこう。

神経可塑性が最初に発見されたのは数十年前であり、子どもと大人の脳が成長し変化することを示した画期的な研究は、十分に確立されている(*6)。ところが、この科学的な情報が、学校の教室や会議室、各家庭に行きわたっているとは言えない。だから本書ではその点について詳しくお伝えする。幸いなことに、大学の研究者の中には、脳の可塑性にたどり着き、自身の研究に取り入れた者もいる。スウェーデン生まれの心理学者アンダース・エリクソンもそのひとりだ。彼が、脳に成長し変化する驚くべき能力があることに気づいたのは、スティーブという名前の若いアスリートの実験からだった(*7)。

エリクソンが行ったのは、ランダムな数字を記憶する能力の限界についての研究である。1929年に発表されたある研究から、暗記力は向上することがわかっていた。初期の研究者たちが、訓練によって、ひとりに13桁のランダムな数字を、もうひとりに15桁のランダムな数字を記憶させるのに成功したのだ。エリクソンは、人間の暗記力がどのように向上するのかを知りたかったので、陸上の長距離ランナーであるカーネギーメロン大学の平均的な学部生のスティーブを採用した。スティーブが研究者たちと協力して数字の暗記を始めた初日の結果は、まさに平均的で、常に7桁、ときどき8桁の数字を記憶した。その後の4日間で、スティーブの記録は9桁弱までしか改善しなかった。

ところがその後、驚くべきことが起こった。スティーブも研究者も、限界に達したと思っていたのに、スティーブは「天井」を突き抜けて、可能だと思われていたより2桁多い、10桁の数字を記憶したのだ。エリクソンはこの出来事を、自分のキャリアの中で最も驚くべき成果を上げた2年の始まりだったと説明している。スティーブは着実に成長を続け、82桁のランダムな数字を思い出せるようになった。驚くべき偉業だが、種もしかけもなかった。ごく平均的な大学生が、学習能力の「扉」を開くことで、まれに見る素晴らしい偉業を成し遂げただけのことだ。

数年後、エリクソン率いる研究チームは、別の被験者レニーを採用して同じ実験を試みた。始めた頃のレニーはスティーブと似たり寄ったりだったが、記憶力を鍛えるうちに、訓練を受けない人のレベルを超え、20桁近くを記憶できるようになった。ところがその後に記録が止まり、さらに50時間のトレーニングを行っても改善せず、実験から脱落した。そのため、エリクソンの研究チームは、スティーブがレニーよりもはるかに多くの桁を記憶することができた理由の解明に乗り出した。

この時点でエリクソンは「意図的な練習」(deliberate practice)について深く掘り下げ始めた。すると、走るのが好きなスティーブが、非常に負けず嫌いで意欲が高いことに気づいた。スティーブは、限界に達したと感じるたびに成功に向けた新しい戦略を編み出していた。たとえば24桁で壁にぶつかると、数字を4つの4桁にグループ化する、といった具合だ。スティーブは定期的に、新しい戦略を開発していたのだ。

このアプローチには重要な気づきがある。壁にぶつかったときは、新しい視点から問題に取り組むことが有利なのだ。きわめて理にかなったことだが、多くの人は、壁にぶつかったときに思考を調整することができず、むしろ「克服できない」と決めつけてしまう。エリクソンはさまざまな分野での人間のパフォーマンスを研究し、次のように結論づけた。

「どの分野においても、人がパフォーマンスの限界に達したという明確な証拠を得ることはきわめてまれである。その代わりに私が発見したのは、多くの人は、単にあきらめてしまい、改善の努力をやめてしまうということだ(*8)」

これを読んで、スティーブが記憶を格段に伸ばしたのは、特別な才能があるからだと疑う人もいるだろう。しかし話にはさらに続きがある。エリクソンが、ダリオという別のランナーで同じ実験をしたところ、ダリオはスティーブよりも多い、100個以上の数字を記憶したのだ。この研究が教えてくれるのは、遺伝的な優位性を持つ人などいないということだ。彼らは多大な努力と訓練を積んでいるだけなのだ。「才能は遺伝」という考えは、見当違いなだけではなく、危険である。にもかかわらず、現状では、多くの教育システムが、「能力は変わらない」という考え方に基づいて構築されており、これが潜在能力に制限をかけ、生徒が想像以上の成果を上げるのを妨げているのだ。

本書の〈6つのステップ〉を使えば、さまざまな教科を上手に学習できるだけではなく、人生に異なった方法でアプローチする力を身に着けることができる。以前は使えなかった自分の能力を駆使できるようになるだろう。本書を執筆する前の私は、脳科学と視点の工夫について知れば、教育現場での学習のアプローチを変えられると考えていた。しかし執筆にあたり、年齢、職業、生活環境がさまざまな6か国の62人を対象にインタビューをしたことで、視点の工夫は、それ以上の可能性につながると確信することができた。

能力についての思いこみを変えるために多大な努力をした研究者キャロル・ドゥエックは、スタンフォード大学の私の同僚だ。ドゥエックの研究は、才能や能力についての自己評価が、能力が伸びるかどうかに多大な影響を与えることを明らかにした(*9)。一部の人々は「しなやかな思考」(growth mindset)を持っていて、どんなことでも学習できると信じている。一方で、有害な「固定された思考」(fixed mindset)を持っている人は、基本的に知能は変えることはできないと信じている。こういった思いこみが、学べる範囲や人の生き方を変えてしまうことを、ドゥエックの何十年にもわたる研究が示している。

ドゥエック率いる研究チームが行った重要な研究の1つは、コロンビア大学の数学の授業の教室で行われた(*10)。研究から明らかになったのは、ステレオタイプがなお健在であり、「数学は女性には不向きだ」というメッセージが与えられていたことだ。また、このメッセージが「固定された思考」を持つ人だけに響いていることもわかった。「固定された思考」を持つ学生は、そのメッセージを聞くと、数学の専攻をあきらめてしまった。ところが「しなやかな思考」の学生は、ステレオタイプのメッセージを拒否し続けることができたのだ。

本書の全体を通じて、前向きに自分を信じることの大切さと、そういった信念を育てる方法を伝えたいと思っている。あなたが教師、親、友人、リーダーのいずれであっても、自分自身と他人に前向きな信念を伝えることが重要なのだと理解してほしい。

社会心理学者のグループが行ったある研究では、教師による積極的なコミュニケーションが生徒に劇的な影響を与えたことが示された(*11)。研究は、高校の英語のクラスの生徒を対象に行われ、生徒全員が作文を書き、採点する教師から良い種類の評価コメントを受け取るのだが、半数の生徒だけが、コメントの最後に追加の一文を受け取った。すると驚いたことに、追加の一文を受け取った生徒──とりわけ非白人の生徒──は、1年後の成績が格段に伸び、GPA[学生が履修した全科目の成績から特定の方式によって算出された成績評価値のこと。4.0から0.0までの数値で表す]が高くなったのだ。では、劇的な結果をもたらした、最後に書かれた一文とは何なのか。いたってシンプルな内容だ。

「この評価を与えたのは、私があなたを信頼しているからです」

ここでは、教師の声かけやメッセージがいかに重要かということをお伝えしたいのであり、単に、生徒への評価コメントの最後にこの一文をつけ加えればいいという話ではない。あるワークショップでは、教師のひとりが手を挙げて、「スタンプではだめなんですか?」と質問して、笑いが起こった。

脳科学の研究から、自分を信じることが重要であり、学習者を変化させる上で教師と親が大きな役割を持つことがわかっている。それにもかかわらず、私たちが住む社会には、メディアを通じて、知能や才能は生まれつき決まっているというメッセージが広がっている。

子どもは、わずか3歳であっても、有害な「固定された思考」を育んでしまう。その原因の1つが、あちらこちらで使われている無害そうな「賢い」という言葉だ。親はしょっちゅう子どもをほめる。自信を持たせるために、「賢いね」と子どもに伝えるのだ。ところが、現代の科学でわかっているのは、子どもを「賢いね」とほめると、最初は「よかった、私は賢いのね」と思うのだが、後に何かにつまずいたり、失敗したり、台無しの結果を招いたりすると、「私はそれほど賢くなかった」と思ってしまい、その固定観念を基準に自分を評価するようになるということだ。子どもをほめるのは良いが、常に性質ではなく行動をほめるべきなのだ。「賢いね」という言葉を使いそうな場面で、代わりに使いたい言葉を次に示しておく。

私はスタンフォード大学で「数学を学ぶ方法」という学部生向けの授業を、国内有数の優秀な学生たちに教えているのだが、彼らも有害な思いこみの攻撃に弱いことがわかった。ほとんどの学生は、長年にわたって「賢い」と言われ続けてきたが、前向きなはずのそのメッセージが、実は学生にダメージを与えていた。なぜなら、自分が賢いと信じている彼らは、困難な問題に苦労したときに、つまずきを決定的な痛手ととらえてしまうからだ。すると、自分は賢くなかったと判断して、あきらめるかドロップアウトしてしまうのだ。

知能は変えられないという通念について、なんらかの経験を持っている人も、そうでない人も、本書がもたらす情報によって、自己および他者の能力向上に関する理解を変えるだろう。「限界はない」というとらえ方を選択することで、変わるのは思考だけではない。本質や人格まで変わる。新しい視点で1日を過ごしてみれば実感できるはずだし、嫌なことがあったり、失敗したり、重大な間違いを犯したりした日なら、なおのことだ。自分に無限の可能性があれば、ネガティブな瞬間すら貴重だと思えるようになり、それを乗り越えれば、さらに重要な学びにつなげることさえもできるのだ。

ジョージ・アデアは南北戦争後、アトランタに住んでいた。新聞の元発行人で綿花投機家だったが、不動産開発業者として大成功をおさめた人物だ。成功を後押ししたのは、ある重要な視点だったと思われる。後に広く伝えられるようになった彼の名言が、これである。

「あなたがこれまで望んできたものはすべて、恐怖の向こう側にある」

さあ、あなたの無限の可能性を信じて、否定的な思いこみと恐怖の向こう側へと動きだすための方法を、一緒に考えてみよう。

「無敵」のマインドセットを作るための〈6つのステップ〉

STEP 1

「天賦(てんぷ)の才」はないと知る

脳は常に成長する。能力は生まれつきという固定観念から自由になろう。

潜在能力を開花させるための1番目の鍵は、「脳の可塑性(かそせい)」に関わる。これは最も重要であると同時に、最も見過ごされてきたものだ。学校、大学、そしてビジネスの世界でも、真逆の固定観念に基づいたアプローチが実践されることが多く、「脳は変わらない」という通念にとらわれて成長に制限をかけてしまった人が大勢いる。実際は、個々の脳が生まれつき何かに向いているということはなく、学習するたびに神経回路は形成され、強化され、接続を作り、能力を高めていく。この「脳の可塑性」について知り、誰もが日々成長しているという認識に置き換えれば、新しい世界が見えてくる。

世界を覆す発見

「北米のトスカーナ」とも呼ばれるカリフォルニアの町のヴィラに住むマイケル・メルゼニッチは、世界を牽引(けんいん)する神経科学者で、現代科学の大発見に遭遇した人物だ(*1)。1970年代、メルゼニッチ率いる研究チームは、最新技術を使ってサルの脳内を区分けし、「マインドマップ(心の地図)」という、作業中の脳の地図を作製していた。当時最先端の刺激的な研究であり、彼らはその結果が科学者のコミュニティに波紋を投げかけることを期待していた。ところが、メルゼニッチたちの発見は、波紋どころではなく、人間の運命を大きく変える大波を引き起こすことになった(*2)。

研究チームはサルの頭脳のマインドマップ作りに成功すると、その地図をひとまず脇に置いて、他の作業を続けていた。そしてマインドマップに立ち戻ったときに、そこに描き出されたサルの脳のネットワークが変化していることに気づいた。メルゼニッチ自身は、次のようにふり返っている。

「私たちが目にしたのは、まさに驚くべきものだった。まったく理解できなかった(*3)」

最終的に科学者たちは、唯一考えられる結論を導き出した──サルの脳が変化を続けていて、その変化が急速であることだ。これが、現在広く知られている「神経可塑性」の発見である。

メルゼニッチがこの発見を発表すると、他の科学者が反発した。多くの人は、自分が確信していたことが間違っていたという事実を受け入れられなかった。脳は生まれたときから変わらないと信じる科学者と、成人するまでの過程で定まると考える科学者がいたが、成人の脳が毎日変化しているとは誰も考えていなかったのだ。それから20年が経たち、現在では、神経可塑性に最も激しく反対した人々でさえも鎮まっている。

残念なことに、学校や大学、企業や文化風土は、何百年にもわたって「できる人とできない人がいる」という考えに基づいて構築されてきた。だから、生徒をさまざまなグループに分け、異なる方法で教えるというやり方が理にかなっていたのだ。学校や企業内の個人が能力を発揮できないとしたら、それは教育方法や環境のせいではなく、脳に限界があるからだと考えられた。しかし、脳に可塑性があることが判明して数十年が経った今こそ、学習と可能性に限界があるという有害な通念を根絶すべきなのだ。

勉強家のタクシー運転手

動物の脳の可塑性を示す証拠が明らかになったことで、研究者は人間の脳が変化する可能性に注目し始め、当時、最も説得力のある研究が、ロンドンで行われた。私が初めて大学での職を得た街でもあるロンドンは、世界有数の活気ある都市で、常に何百万人もの住民と訪問者であふれている。そして毎日、何千もの主要な高速道路や街路に、この街の名物である黒塗りのタクシー「ブラックキャブ」を見かける。運転手は、きわめて高度な職業規範を守っている。タクシーに乗りこんで行き先を告げ、運転手が道を知らないと、タクシー会社に報告が行くほどだ。

ロンドンのすべての道路を覚えるのは大変難しく、運転手は学習のために膨大な時間を費やす。ロンドンのタクシーの運転手になるには、少なくとも4年は勉強する必要がある。最近私が使ったタクシーの運転手は、7年間勉強したと話していた。運転手は、中央に位置するチャリング・クロス駅から半径10キロ以内にある2万5000の道路と2万種類の目印をすべて記憶しなければならない。

これは、がむしゃらに暗記するだけで達成できるタスクではない。道路を運転し、実際に通りや目印や道の接続を体験して、頭にたたきこまなければならない。トレーニング期間が終わると、「ザ・ナリッジ(知識)」と名づけられた試験を受ける。合格するまでに、平均12回試験を受けるそうだ。

ロンドンのタクシーの運転手が、これほどまでの集中的な厳しいトレーニングを必要とすることに、脳科学者たちは興味を示し、トレーニングの前後の運転手の脳を調べてみることにした。すると厳しい空間トレーニングのあとに、タクシー運転手の脳の海馬(かいば)が大幅に成長したことがわかったのだ(*4)。この研究は、多くの理由から意義深いものだった。1つには、研究が幅広い年齢層の成人を対象とし、その全員が相当の脳の成長と変化を示したこと。2つめは、成長した脳の領域である海馬が、あらゆる空間的・数学的思考に重要な働きをすることだ。また、運転手がタクシーの仕事をやめると、海馬が再び萎縮したことがわかった。原因は加齢ではなく、使われなくなったことだ(*5)。脳の可塑性がここまで大きな変化をもたらすことは、科学界に衝撃を与えた。脳は、成人が勉強し習得するにつれて新しい接続と回路を成長させ、必要でなくなるとそれは消失していくのだ。

こういった発見は2000年代初頭に始まったが、ほぼ同時期に医学界でも神経可塑性の領域での発見が見られた。その1つが、命に関わる発作を起こす難病に苦しんでいた9歳の少女キャメロン・モットの脳の例である。医師は、キャメロンの脳の右側全体を除去するという、思い切った手術を行うことにした。脳が身体の動きを制御するため、キャメロンは長年もしくは生涯にわたって、身体が麻痺(まひ)することが見込まれていたのだが、驚いたことに、手術後の体は予想外に動くようになった。唯一導き出すことができた結論は、左側の脳に新しい接続が成長し、脳の右側の機能を補ったということ(*6)、そして医師の予測よりも速いスピードで成長が起こったということだ。

以来、他の子どもたちについても、脳の半分を切除する手術が行われるようになった。クリスティーナ・サントハウスは8歳で手術を受けた。執刀医は、後に大統領に立候補した脳外科医のベン・カーソンだ。クリスティーナはその後、高校で優秀な成績をおさめ、大学を卒業し、修士号を取得して、現在は言語病理学者である。

このように、神経科学と医学の分野で、脳が常に成長し変化するという複数のエビデンスがある。脳は朝起きるたびに前日とは異なっているのだ。

新しい神経回路の形成

数年前、私たちは83人の中学生をスタンフォード大学のキャンパスに招待し、18日間の数学キャンプを行った。学習の到達度と考え方の面で一般的な生徒ばかりで、初日に83人全員が「自分は数学に向いていない」と言った。そして、「クラスメートの中で、算数脳を持っていると思うのは誰?」ときくと、全員が同じ名前を挙げた。それが常に質問に真っ先に答える生徒だったのは、意外ではなかった。

私たちは、子どもたちの有害な思いこみを変えることを主眼にして、共に時間を過ごした。生徒は皆、キャンプに来る前に、それぞれの学区で数学のテストを受けていた。18日後の終了時に同じテストを受けさせたところ、平均して50%の成績の伸びが見られた。学校で学ぶなら2・8年が必要な伸び率だ。信じられないほどの結果が、適切なメッセージと教育方法が伴えば学習能力は高められることの新たな証拠となった。

教師陣と私は、生徒の否定的な思いこみを払拭するために、キャメロンの片側しかない脳の画像を見せ、脳切除の手術を受けたこと、キャメロンが回復し、残った片側の脳が成長していて、医師たちに大きな衝撃を与えたことについて伝えた。それが中学生たちへの刺激になり、その後の2週間、「自分にもできるはず!」と互いに声をかけているのをよく耳にした。

きわめて多くの人が、自分の脳は算数および数学、科学、芸術、英語、その他の分野に適していないという有害な考えを抱いている。難しいと感じると、脳の領域を強化するのではなく、生まれつき脳が適していないと決めつけてしまうのだ。しかし実際は、特定の教科に適した脳を生まれつき持っている人などいない。すべての人が、必要な神経回路を成長させなければならないのだ。

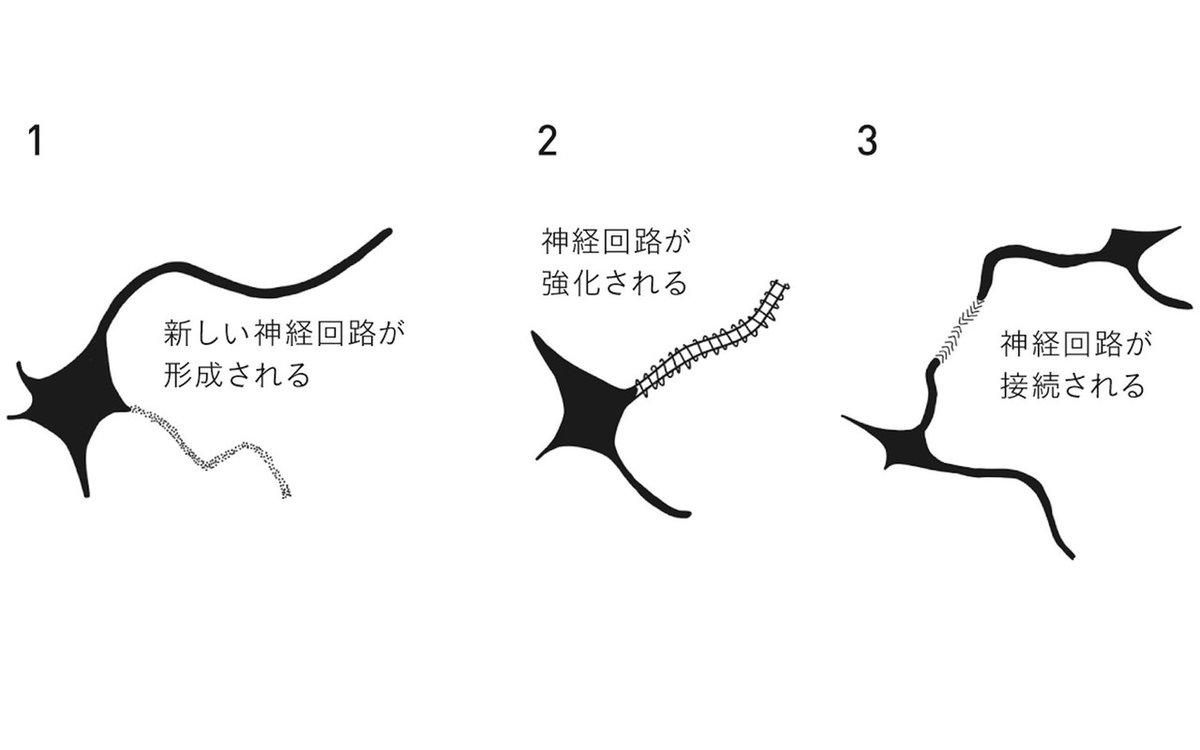

学習すると、3つの方法で脳が成長することがわかっている。1つめは、新しい神経回路の形成だ。2つめは、すでに存在する神経回路の強化。はじめは微細な回路も、深く学ぶほどに強くなる。3つめは、以前はつながっていなかった回路間の接続である。

この3種類の脳の成長は、学習するときに起こる。そして回路が形成または強化される過程で、さまざまな学科を習得できるのだ。神経回路は生まれつき存在するのではなく、学習によって発達し、苦労すればするほど、習熟度と脳の成長が高まる。これについては次章以降で詳しく説明するが、要するに、脳の構造はさまざまな活動を行うたびに変化し、直近の作業に適した神経回路を形成しようとするのだ(*7)。

可能性を阻む壁

勉強に向いていないと思いこんでいる子どもや大人、苦労したり失敗したりする人に「あなたは絶対に成功しない」と判断を下す教師や上司──あまりにも多くの人が、なんらかの分野について「向いていない」と信じているか、教師にそう告げられた経験を持っている。教師のほうも、意地悪で言っているのではなく、生徒が今後追求すべき分野の向き不向きを教えるのが自分の役割だと思っているのだ。

「算数に向いていないけれど、気にすることはない」は、残念なことに、とりわけ女子に対して繰り返し使われる声かけであり、慰めるためにこのメッセージを伝える人もいるだろう。また、幼い頃に能力別のグループに分けられたり、速度重視の学習を押しつけられたりするなど、時代遅れで欠陥のある教育を通じてこのメッセージを受け取る生徒もいるだろう。教育システムを介したものであれ、指導者との直接的な会話であれ、多くの人が「学習する能力がない」と信じるだけの条件づけを受けている。そして、この恐ろしい思考がいったん頭におさまると、学習と認知のプロセスが変わってしまうのだ。

ジェニファー・ブリッチは、カリフォルニア州立大学サンマルコス校の数学研究所ディレクターで、数学の講義を行いながら研究センターの管理に携わっている。ジェニファーは、大学レベルの数学の教育者としてはめずらしく、学生に数学と自分の脳についての有害な思いこみを払拭させるべく、熱心に働きかけている。以前のジェニファーは、才能は生まれつきで、人間には限界があると考えていた。脳が成長し変化することを知った現在では、脳の成長に関する研究について、自分の生徒だけでなく、他のクラスを教える大学院生にも伝えている。新しく解明された科学を教えるのは簡単ではなく、数学には生まれつき向き不向きがあると信じたい人から、多くの反論を受けるそうだ。

数カ月前、ジェニファーが自分のオフィスで電子メールを読んでいると、隣の部屋からすすり泣きが聞こえてきた。耳をすませると、ある男性教授の話し声がした。

「気にしないで、きみは女性なのだから。女性は男性とは脳が違う。だから、すぐに理解できないかもしれないし、まったく理解できなくてもいいんですよ」

ジェニファーはぞっとした。勇気を出して、隣のドアをノックし、のぞきこんで、教授と話をさせてもらえないかとたずねた。ジェニファーが、男性教授が学生に与えたメッセージが誤っていることを告げると、教授は怒って学部長に報告した。幸いにも学部長は、男性教授のメッセージが間違っていることを理解し、ジェニファーを支持してくれたという。

ジェニファーは数学と学習の通説を払拭しようと努力しているが、彼女自身もまた、大学院生だった頃に教授に落胆したことがあったという。

私は大学院生で、最初の1年が終わる直前でした。論文のためのリサーチに着手したばかりで、とても順調でしたし、一生懸命取り組んで、良い成績を取っていました。当時、位相幾何学の授業を受けていて、かなり手ごわかったのですが、頑張って勉強し、試験は上出来でした。自分はよくやったと思っていました。試験が返されると、98点だったでしょうか、満点に近い点数でした。とても嬉しかったです。試験用紙を裏返すと、「授業のあとでオフィスに来てください」という教授からのメモがありました。私は、教授も喜んでくれているのね、と思いました。とても幸せで、自分が誇らしかったのです。

男性教授のオフィスに入って席につくと、私が数学に向いていない理由についての会話が始まりました。教授は、試験でいい成績を取るためにカンニングか暗記をしたのか、と私にたずねました。教授は私を「数学者」とは思っておらず、将来はその道に進むべきではない、他の選択肢を検討しなさい、と勧めてきました。

私は教授に、夏から論文を書き始めたことと、自分の評定の平均点について伝えました。すると教授は私の成績記録を出してきて、学部と修士課程の両方に属していたことも確認し、私が自力でこの成績を得たことを疑うような質問を浴びせてきたのです。尊敬している男性教授だったので、胸が張り裂けそうになりました。優秀で、数学科では有名な、とても尊敬されている教授で、男子生徒から人気がありました。オフィスを出たあと、車の中で涙がこぼれてきました。強い怒りがこみあげてきて、声を上げて泣きました。

教師をしている母に電話をかけました。先ほどの会話について報告すると、当然ながら母は私をかばい、怒りましたが、こう言いました。本当に数学ができる人のことを思い浮かべて、その人たちがなぜそんなに得意なのかを考えることに集中しなさい、と。母は私に、世の中にはさまざまな考え方があることを気づかせてくれたのです。今思えば、それが最初に植えられた「種」でした。このとき私は、「しなやかな思考」について理解し始めたのです。その後、幸運なことに、自分の中に激しい意欲がわいてきたので、それを利用して、勉学とキャリアでさらに上を目指すことに決めました。卒業式で壇上を歩いたときには、その教授に大きな笑顔を送ることができました。

ジェニファーの体験は、学生の進路に責任を持つはずの教授が、一部の人しか数学に適していないと信じていたというものだ。残念なことに、誤った思考を持っているのは、この教授だけではない。とりわけ西洋社会では、一部の人しか成績優秀者になれないという思いこみが、あらゆる学業分野と職業に深く浸透している。そう言われ続けると、多くの人はいつのまにか信じてしまう。そしてそれが生活のあらゆる部分に影響し、充実した道を選択するのを阻む。すべての人から潜在能力を発揮する可能性を奪いとる、非常に有害な思いこみだ。

教師をはじめ、さまざまな人が「脳が適していない」と言うのは、新しい科学のエビデンスを知らないか、受け入れていないからだ。その多くは、STEM(科学、技術、工学、数学)の教師と教授であり、「脳は変わらない」という通説にとらわれている。否定的な意見に縛られた人が多いのは、もっともだ。脳が成長することが解明されたのはわずか20年ほど前なのだから。教育者たちに科学的エビデンスが周知されていないのは、大学の報酬システムにも原因がある。教授は、科学雑誌に論文を発表することで最も高く評価される。本書のような一般書の執筆やエビデンスの公開は、重んじられていない。だから、きわめて大切なエビデンスは多くの場合、学術雑誌の中に閉じこめられ、それを本当に必要とする人──教育者や指導者や保護者──には届かないのだ。

能力別のレッテル

重要な情報が必要とする人に届きにくいことが、キャシー・ウィリアムズと私が〈ユーキューブド〉を始めるきっかけだった。〈ユーキューブド〉はスタンフォード大学の施設とウェブサイト(https://www.youcubed.org/)で運営されており、学習に関する研究のエビデンスを必要とする人々、特に教師と保護者を対象に情報を提供している。新しい時代に入り、多くの神経科学者と医師が、一般の人に新しい情報を与えるために本を執筆し、〈TEDトーク〉で話をし始めた。重要な脳科学の新知識を共有するために多大な努力をしてきた人物の代表格が、ノーマン・ドイジだ。

医師であるドイジは、『脳は奇跡を起こす』(講談社インターナショナル刊)という素晴らしい本を執筆した。この本では、重度の学習障害や病状(脳卒中など)の人が、教育者や医師にさじを投げられたにもかかわらず、脳のトレーニングを受けて完全に回復した感動的な例を多数紹介している。ドイジは本の中で、いくつもの誤った通念──たとえば、脳の別々の領域が連絡し合ったり、協調して作動し合ったりはしないこと、そして何よりも、脳は変わらないこと──を打ち砕いている。ドイジは、脳は変わらないと信じられていた「暗黒時代」について説明し、脳の可塑性を理解するのには当然ながら時間がかかり、それを理解するためには知的な「革命」が必要であると述べている(*8)。私もこの意見に賛成だ。新しい脳科学について教えてきた数年の間に、脳と人間の潜在能力についての理解を変えたがらない人に大勢出会ってきたからだ。

大多数の学校では、いまだに「脳は変わらない」という前提で教育が行われている。学校の教育方針というものは長年にわたって定められていて、変更するのはきわめて困難だ。最も人気のある方法の1つが、能力別クラス編成制度、つまり想定された能力に基づいて学生をグループに分け、グループごとに教えるシステムだ。英国で行われた研究から、4歳のときに能力分けされた生徒の88%が、学校生活を終えるまでずっと、同じ能力クラスに居続けたことがわかった(*9)。恐ろしい結果だが、私には意外ではないように感じられる。若い学生に、下位の能力グループに属していると伝えたとたんに、それに見合った成績を取るようになるからだ。

同じことは、生徒の能力レベルを知った教師にも当てはまる。意図的かどうかはさておき、生徒の扱い方が変わるのだ。同様の結果は、米国の2100校以上の幼稚園から小学3年生までの1万2000人近くの生徒の研究でも見られた(*10)。リーディングの授業で、最初に最低レベルのグループに入った生徒は、誰ひとり、最高レベルのグループの生徒に追いつけなかったのである。想定される能力レベルに基づいてグループ分けするという方針が、低・中・高成績の生徒すべての成績を上げるのであれば擁護できるが、そうはならないのだ。

複数の研究によると、能力別のクラスでリーディングを行う学校は、ほとんどの場合、そうでない学校よりも平均点が低くなっている(*11)。算数でも同じ結果が見られた。私が、英国と米国の中学校と高校で数学を学習する生徒を比較したところ、両方の学校と国で、混合グループで教えられた生徒は、能力別の生徒よりも優れていたのだ(*12)。

サンフランシスコ統一学区は、多様性に富んだ大規模な都市部の学区だが、教育委員会が満場一致で、10年生までの上級クラスを廃止することを決定した。多くの物議をかもし、保護者の反対も多かったが、生徒全員が10年生まで同じ算数/数学の授業を受けて2年以内に、代数の落第率が40%から8%にまで下がり、11年生以降に上級クラスを取る生徒の数が3分の1増加するという成果を上げた(*13)。

公立の学校で、教師の教え方が2年で劇的に変化したとは想像しにくい。実際に変化したのは、生徒が指導を受ける機会と、生徒の自己評価だった。一部ではなくすべての生徒に高いレベルの内容を与えたことに、生徒たちは高い成績を取ることで応じたのだ。さまざまな国の学業成績を調べたデータには、能力別クラスの採用が少ない国が、最も成功していることが示されている。私が居住して働いた経験のある米国と英国は、世界有数の細かい能力別クラス編成のシステムを持つ国だ。

子どもが持つ学習能力の可能性は計り知れない。だから、生徒の学習を制限する教育方法を根本的に見直す必要がある。幼い子どもへの期待を変える必要があることを、はっきりと物語っているのが、オーストラリアのニコラス・レッチフォードの例だ。1年生のはじめに、両親はニコラスが学習障害であり、IQが非常に低いと告げられた。母親と教師たちとの最初の頃の面談で、「20年の教師生活の中で最悪の生徒」と評されたこともあった。ニコラスは、集中すること、関連づけること、そして読み書きを難しいと感じていた。しかしニコラスの母ロイスは、息子に学習能力がないと信じることを拒否し、その後数年にわたって、ニコラスに寄り添い、集中と関連づけと読み書きを教えた。そして2018年、ロイスはニコラスとの取り組みを記した本を出版し(*14)、同じ年にニコラスはオックスフォード大学を卒業して応用数学の博士号を取得した。

科学の研究は「脳は変わらない」と考えられていた時代の先へと進んでいるのに、学校教育の昔ながらのシステムと、学習を制限する考え方は、依然として残っている。学校と大学と親が「脳は変わらない」というメッセージを送り続ける限り、あらゆる生徒が、大きな喜びと達成をもたらすかもしれない分野の学習をあきらめ続けることになるのだ。

新しい脳科学は人間に無限の可能性があることを示しており、そのことは、学習障害と診断された人をはじめとする多くの人に大きな変革をもたらす。学校教育で長年にわたって伝統的に行われてきたのは、生まれつき、またはケガや事故によって脳に特徴を持ち、学習困難とされた子どもたちを、下位レベルのクラスに入れて弱点を避けた指導を行うという方法である。

弱点に光を当てるアプローチ

長年の伝統とはまったく異なるアプローチを採っているのが、バーバラ・アロースミス=ヤングだ。最近カナダのトロントを訪問したときに、幸運にもバーバラに会うことができ、彼女が設立した素晴らしい「アロースミス学校」の1つを見学させてもらった。バーバラは、脳の発達についての知識を広めるだけではなく、その知識を活用し、ターゲットを絞った脳トレーニングを通じて、特別な教育の必要があると診断された子どもの神経回路を変えることに情熱を注いでいる。

バーバラは、自身が重度の学習障害と診断された経験を持つ。1950年代と1960年代にトロントで子ども時代を過ごし、秀でている分野もありながら、いくつかの分野で「発達が遅れている」と評価を受けた。言葉の発音に苦労し、立体図形や空間の認識ができなかった。文章の因果関係をとらえることができず、文字を逆読みした。「母」と「娘」という言葉は理解できても、「母の娘」という表現が理解できなかった(*15)。幸いなことに、記憶力が抜群に良く、暗記することで学校生活を乗り切り、弱点を隠していた。

大人になると、自身の障害の経験から子どもの発達を研究するようになり、やがてロシアの神経心理学者アレクサンドル・ルリヤの研究に出合う。ルリヤは、文法や論理、時計の読みに問題のある脳卒中患者についての論文を書いていた。ルリヤは、脳損傷がある多くの人と協力し、さまざまな脳領域の機能の詳細な分析を行い、さまざまな神経心理学テストを開発した。バーバラはルリヤの研究論文を読んで、自分が脳損傷を受けていることに気づき、かなり落ちこんで自殺を考え始めた。しかしその後、神経可塑性の最初の研究論文に出合い、特定の活動が脳の成長をもたらすことを知った。バーバラは、自分が最も苦手とする分野のトレーニングを始め、数カ月にわたる緻密な作業を行った。何百枚もの時計の文字盤のカードを作成し、繰り返し練習して「普通」とされる人よりも早く読めるようにしたのだ。すると徐々に、シンボルの理解に改善が見られるようになり、生まれて初めて文法、数学、論理が理解できるようになった。

現在バーバラは、学習に困難があると診断された生徒に脳トレーニングを提供する学校と学習プログラムを運営している。バーバラと話をしてみると、過去に深刻な障害を抱えていたとはとても思えず、コミュニケーションが上手で、深く思考する人だった。バーバラは、生徒の脳の強みと弱みを診断する40時間以上のテストと、脳の神経回路の発達をうながす、さまざまな目的に特化した認知トレーニングを開発している。重度の学習障害を持つ生徒たちがアロースミス学校にやってきて、学習障害から解放されて去っていくという。

初めてアロースミス学校を訪れたとき、生徒たちがパソコンの画面の前に座って、熱心に認知トレーニングの課題に集中している様子を見た。バーバラに、生徒たちは楽しんで作業しているかとたずねると、「プログラムの効果が即座に感じられるので意欲が持続する」とのことだった。私が話をした生徒の多くも、同じようなことを話していた──認知トレーニングの課題を始めたあとに「霧が晴れた」ような感覚になり、世界を理解することができた、と。

学校を2度目に訪れたときに、プログラムを受講している大人に話しかけてみた。そのひとり、シャノンは若い弁護士だった。通常クライアントは弁護士に時間単位でお金を払うため、仕事にかかる時間の長さに批判を受けたことで心配になり、アロースミスを紹介されて、夏の間に入学することにしたという。私が会ったのは、プログラムを始めた数週間後だったが、すでに「人生が変わった」と話してくれた。以前よりはるかに効率的に思考するようになり、以前はできなかった関連づけができるようになったという。さらに、過去に起きた出来事にさかのぼって、当時はわからなかった意味を理解できるようになった。他の人と同じように、シャノンもまた「霧が晴れた」と表現した。以前は会話に入っていけなかったが、今はすべてがはっきりしているので、全面的に参加することができるそうだ。

バーバラは、トロントの学校に入学する生徒に脳トレーニングを提供しているだけではない。教育者が訓練を受けて学校に持ち帰ることができるプログラムも開発した。プログラムを数カ月受講する生徒もいれば、数年間とどまる生徒もいる。現在はさまざまな場所でトレーニングができるように、遠隔プログラムを開発中だ。

バーバラは、脳トレーニングの先駆者として世界を牽引してきた。道を切り開く人ならではの悩みとして、神経可塑性、つまり脳は鍛えると成長するという事実を受け入れない人からの批判に耐えなければならなかったが、劣っていると信じこまされていた生徒たちの権利を守るために、闘い続けている。

アロースミスに問い合わせをする生徒のほとんどは問題があると判断され、その多くは学校制度から切り捨てられている。そんな子どもたちが、すっかり変わってアロースミスを後にするのだ。この学校を訪問した私は、脳トレーニングの成果についての情報を広めること、そしてアロースミスの手法を〈ユーキューブド〉に賛同する教師と親たちに伝授することを決意した。前述したように、従来の特別学級のアプローチは、生徒の弱点を特定し、教えるときにそれを避けて、生徒の強みに焦点を当てて指導するというものだ。アロースミスのアプローチは真逆だ。教師は、生徒の脳の弱い部分を特定し、その部分を重点的に教える。それにより、生徒が必要とする脳の神経回路を構築するのだ。私は、学習に困難のあるすべての生徒が、脳のトレーニングを受けて、常に抱えざるを得なかったレッテルと限界から解放されて、変化した脳がもたらす希望を胸に生きることを願っている。

その教科には適さないと告げられながら、見事な成績を出している人は大勢いる。ディラン・リンは数学学習が困難な脳の状態であるという「算数障害」の診断を受けた。しかしディランは、数学を学べないと思いこむのを拒否し、その道を追究して統計学の学位を取得した。数学はあきらめなさいというアドバイスは無視し、独自のやり方で数学を学んだのだ。現在ディランは、ワシントン大学の教授であるキャサリン・ルイスと協力し、望む目標に到達できないと告げられた学習者を励ますために、自身の経験を語り伝える活動をしている(*16)。

脳の再構築

子どもたちにレッテルを貼り、あまり期待しないという考えが誤りだと気づくこと。これは、あらゆるタイプの学習障害を克服するために大切なことだ。脳が持つ最も注目すべき特徴は、変化と成長に適応する能力なのだ。

実際に学習障害がある子どもだけではなく、多くの生徒が、本当は違うのに、学習障害だと言われたり思いこまされたりしており、特に算数に関してこの傾向が強い。何十年にもわたって、あちこちの教師が、クラスメートよりも計算に関わる暗記が苦手な生徒に対して「欠陥や障害がある」とレッテルを貼ってきたのだ。

スタンフォード大学医学部の神経科学者テレサ・イウクラノと同僚たちが行った研究は、子どもの脳が成長し変化する可能性と、生徒を誤認する危険性をはっきりと示している(*17)。研究では2つのグループに属する子どもたちが集められた。算数の学習障害があると診断された子どものグループと、通常の子どものグループだ。研究者はMRIスキャンを使って、算数を解いている子どもの脳を調べた。すると、2つのグループに明らかな違いが見つかった。学習障害の生徒は、算数の問題に取り組んでいるときに活発になる脳の領域が多かったのだ。

皆さんはこの逆を、つまり特別な支援が必要な生徒は脳内の活動が少ないと予想したかもしれない。しかし算数を解くときには、脳の多くの領域ではなく、限られた領域だけが集中的に活動するのが望ましい。

研究者たちはさらに掘り下げて、両方のグループの生徒たちに、一対一で個別指導を行った。すると8週間の個別指導の終わりには、両方のグループが同じ成績になっただけではなく、脳の領域の活動のしかたがまったく同じになっていた。これは、短い期間(多くの研究は8週間の介入を行う)で脳が完全に変化し、再構築されることを示す重要な研究だ。学習障害の生徒の脳が成長し、通常の生徒の脳と同じように機能できるようになったのだ。研究を終えて学校に戻った子どもたちが、算数の学習障害があるというレッテルから解放されたことを願いたい。そうなれば、幼い子どもの学校生活や人生が、どれほど変化するだろう。

成績の良い学生

学習障害の診断を受けた生徒だけではなく、どんな学業成績の生徒にとっても、脳は成長すると知ることは重要だ。スタンフォード大学に入学する学生は、そこに至るまで優等生として学校生活を送っており、多くの生徒はA(最優秀)の成績しか取ったことがない。しかし大学に入学して最初の数学(または別の教科)のクラスを受講してつまずくと、多くの学生は、その教科が向いていないと思いこみ、あきらめてしまうのだ。

先に述べたように、私はここ数年間、こういった思いこみを払拭してもらうために「数学を学ぶ方法」というクラスを開講しており、前向きに学習するための神経科学の知識と、数学に新しい視点から取り組む体験とを組み合わせた授業を行っている。このクラスを教えることで、私は目を見張るような経験をしている。あまりにも多くの学部生が、非常に打たれ弱く、自分がSTEM科目(科学、技術、工学、数学)に向かないと安易に判断してしまうのだ。残念なことだが、そのほとんどが女性と非白人だ。こういったグループが、白人男性よりも傷つきやすい理由を察するのは、そう難しいことではない。女性や非白人はSTEM科目に向いていないという性別や肌の色に基づくステレオタイプは、私たちの社会に深く浸透しているからだ。

『サイエンス』誌で、その強力な証拠になる研究論文が発表された(*18)。研究では、サラ=ジェーン・レスリーとアンドレイ・シンピアンの研究チームが、さまざまな分野の大学教授たちにインタビューを行い、天賦の才──ギフテッド──つまり、ある一部の人が「生まれつきの能力」を持っているという考え方が、その分野で浸透しているかを調査した。結果は驚くべきものだった。「天賦の才」という概念が強ければ強いほど、その学術分野の研究者に女性や非白人が少ないことがわかったのだ。これは、調査を行った30の科目のすべてに当てはまった。次のグラフが、研究者によって明らかになった関係性だ。上のチャート(A)は科学と技術の科目を示し、下のチャート(B)は芸術と人文科学の科目を示している。

このようなデータを見たときに、私が思うのは、「天賦の才という概念が、これほどまでに大人にダメージを与えるなら、幼い子どもにどれほどの影響があるだろう?」ということだ。

「天賦の才」という概念は、不正確で有害なだけではなく、性別と人種に対する偏見でもある。「脳は変わらない」「才能は生まれつき」と信じる人は、少年や男性と特定の人種グループに才能があり、少女や女性と別の人種グループはそうでないと信じる傾向にあることを、数々の研究データが示しているのだ。

その1つが、グーグル検索に注目したセス・スティーヴンズ=ダヴィドウィッツの研究だ(*19)。ビッグデータを収集した研究から、非常に興味深くて不穏なことが明らかになった。「うちの2歳の息子は……」に続いて最も多いグーグル検索は「天賦の才がある(ギフテッド)?」だったのだ。また、親が検索する言葉のうち、「うちの息子は天賦の才がある?」は「うちの娘は天賦の才がある?」よりも2.5倍多かった。実際には性別に関係なく子どもには等しく可能性があるにもかかわらず、だ。

悲しいことに、この傾向を持つのは親に限ったことではない。ダニエル・ストレージ率いる研究チームが、学生が大学と教授に評価をつけられる口コミサイトの匿名レビューの分析を行ったところ、学生は、女性教授よりも男性教授を「才能がある」と表現する傾向が2倍、女性教授よりも男性教授を「天才」と表現する傾向が3倍高いことがわかった(*20)。他にも、数々の研究が、「才能」や「天才」という概念が、人種および性差別的な前提と表裏一体であることを示している。

そのような偏見を持つ人の大半は、無意識であったり、偏見の存在にさえ気づいていなかったりすることがある。誰もが常に成長していて、素晴らしい成果を出せるのだと気づけば、偏った見方は解消されるだろう。今、この意識改革がどこよりも求められるのが、STEM教育の分野だ。調査結果を見れば、凝り固まった考えと不公平性が最も強く表れているのが見て取れる。

有害な教育者たち

多くの学生が数学の学習を思いとどまる理由の1つが、数学を教える教育者の態度である。ただし少数ではあるが、数学の世界にはびこるエリート主義を払拭することに人生の大部分を捧(ささ)げている素晴らしい数学者も存在する。そのひとりが、私のあこがれの人である大学の数学ポスドク、パイパー・ハロンだ。パイパーは自身のウェブサイトに、次のように書いている。

「数学の世界は混乱している。もっとできるかもしれない人を積極的に排除しているからだ。私は天才のふりをする人に我慢できない。人々に力を与えたいと思っている(*21)」

残念なことに、誤ったエリート主義の考えを広め、「私の専門分野は一部の人しか学べない」と、意図的に公然と述べている学者や教師が、あまりにも多い。私はつい先週、典型的な2つの事例を知った。あるコミュニティカレッジの教授が授業の最初に、「皆さんのうち、やり遂げられる人は3人しかいない」と学生に伝えたこと。そして、私の地元の学区の高校の数学教師が、上級クラスに入った熱意のある15歳の生徒たちに向かって、「自分はできると思っているかもしれないが、このクラスで誰ひとりCより上の成績は取れない」と宣言したことだ。この手の発言をするのは、クラスの成績優秀な少数の生徒だけをかわいがるエリート主義者であり、それが難解な内容を教えている証(あかし)だと思っているのだ。こういう考え方や学生への声かけが、大勢の優秀な若者から、追求すれば報われたはずの道を奪ってきたのである。

素晴らしい数学者のマリアム・ミルザハニも、道を閉ざされかけた経験があるという。数学者にとってのノーベル賞に相当するフィールズ賞を女性で初めて獲得したマリアムはイランで育ち、他の多くの人と同じように、学校の算数の授業からは良い影響を受けなかった。7年生のとき、数学教師から「あなたは数学ができない」と言われたそうだ。しかしその後幸運にも、自分を信頼してくれる数人の教師に出会った。

転機になったのは15歳のとき、テヘランのシャリフ工科大学の数学の問題解決講座に申しこんだことだった。問題を解くことが好きになり、より高度な勉強を続けることに決めた。博士課程の研究中には、それまで証明されていなかったいくつかの理論を証明した。マリアムは、多くの数学者とは違って、図を多用した視覚的なアプローチを行った。マリアムの貢献がなければ、この分野はもっと偏狭なものとなっていたはずだ。

マリアムは残念なことに40歳で亡くなった。だが彼女のアイデアは生き続け、数学の幅を広げ続けている。アメリカ数学会は月刊誌に追悼記事を掲載し、マリアムの数学への貢献をふり返った。数学者のジェニア・サピアによる追悼文を引用する。

マリアムは講義のときに、詳細で美しい景色を描きました。概念A、B、Cについて話すときは、A⇒B⇒Cを説明するだけに終わりません。数学を図に表して、A、B、Cが共存し、互いが複雑に関わり合っていることを示しました。それだけではなく、宇宙の規則が調和して働き、A、B、Cを生み出すことを見せてくれたのです。彼女の内なる世界に驚かされたのは、一度や二度ではありません。おそらく彼女の中では、数学の異なる分野の難解な概念がすべて一緒に生きて、互いに影響し合っていたのだと思います。それらの相互作用を観察することで、マリアムは数学的宇宙の本質的な真理を学んだのでしょう*22。

「天賦の才」レッテルの問題

一部の人だけが特定の教科に長(た)けていると主張する教育者と親は、「脳は変わらない」という誤った考えの影響を受けている。あまりにも多くの人が、いまだにそれに固執しているのは、大半が、その情報しかなかった時代に生きているからだ。そのため何百万人もの子どもたちが、学校や教室や家庭で否定され、できないと信じこまされている。しかし、この物語には別の側面もある。「脳は変わらない」という思いこみは、「天賦の才がある」とされる生徒たちにも負の結果をもたらすのだ。「天賦の才がある」とレッテルを貼ることが、当人を傷つけるとは考えにくいかもしれない。成功するには特別な遺伝子が必要という才能の概念が、女性や非白人の生徒に有害だと研究からわかっていることは、すでに述べた。では、才能のレッテルを与えられた個人は、そのことによってどんな悪影響を受けるのだろうか。

数カ月前、私はある映画製作者から連絡を受け、「天賦の才」をテーマに社会的公正の観点から映画を作っているというので、面白そうだと思い、送られてきた予告編を見てみたところ、がっかりしてしまった。製作者の論点が、非白人の才能をもっと多く認めるべきだというものだったからだ。このような映画を製作する動機は理解できる。ギフテッド教育(特別な才能があると判明した子どもに対応する学習計画)には、人種による深刻な格差があるからだ。しかし、最も大きな問題とは、ギフテッドというレッテル貼りが継続的に行われていることなのだ。

これをきっかけに、私は自分で映画を作ろうと決めた。〈ユーキューブド〉のスタッフと、シチズン・フィルム社の素晴らしい映画製作者ソフィ・コンスタンチノウの助けを借り、知り合いのスタンフォード大学の学生たちに「天賦の才」のレッテルを貼られた経験についてふり返ってもらうことにした(*23)。映画の中で語ってくれた12人の学生たちのメッセージには、共通点があった──有利にもなったが、代償もあったということだ。つまり、自分は不変の価値を持っていたはずなのに、何かのつまずきがきっかけで、それを失ってしまったと感じたというのだ。自分から質問がしづらくなり、他の人の質問に答えるだけになった。「天賦の才」がないと人に見破られないように、つまずきを隠そうとしたという。ジュリアという学生が最後に語った言葉が印象的だ。

「もしも私が〝天賦の才〟のレッテルがない世界で育っていたら、もっと多くの質問をしたでしょう」

ギフテッド教育の動きは、優秀な生徒にやりがいのある豊かな環境を与えるためには理想的だし、必要なことだと思う。しかし生徒たちは、「特別な才能」を与えられたプレゼントのようにとらえていて、だから価値があるのだ、と考えてしまう。高得点に達した生徒だけにさらに難しい教材を与えるというこの教育方法は、それ以外の生徒も努力すれば高得点に到達できるという事実を置き去りにする。一部の人が、それ以外の人には決して届かない才能を生まれつき持っているという危険なメッセージを発しているのだ。

「算数脳」の落ちこぼれ

「天賦の才」というレッテルが有害である理由は、周囲から、苦労したりつまずいたりしない人だと思われてしまうことだ。だからそうなったときに、壊滅的なダメージを受ける。ある年の夏、私が大学の授業で脳の成長とレッテルの危険性について説明していると、スザンナという学生が手を挙げて、悲しそうにこう言った。

「教授が説明しているのは、まさに私の人生です」

スザンナは、自分の子ども時代をふり返った。算数がクラスで一番よくできる生徒で、ギフテッド教育プログラムに参加し、「算数脳の持ち主」「特別な才能がある」としょっちゅう言われていた。UCLAに入学し、数学を専攻するが、2年目に手ごわいクラスを受講して、悪戦苦闘した。すると、結局自分は「算数脳」ではなかったのだと判断を下し、数学専攻をやめてしまった。スザンナは、苦労して努力するというプロセスが、何よりも脳の成長を育む(詳しくは後述する)こと、そして数学を深く学ぶために必要な神経回路はまだまだ成長することを知らなかったのだ。知っていたら、おそらく粘り続けて、数学専攻のまま卒業していただろう。

私は専門分野が数学なので、スザンナのような数学のドロップアウト例を数多く見てきたわけだが、実際には、この問題はSTEM科目だけにとどまらない。もちろん私は、誰もが同じ能力を持って生まれてきたとは考えていない。人の脳には、ひとりひとり違いがある。しかし、その違いは、個人がさまざまな方法で脳を変えていくことによって薄れていく。何か特定の働きをする例外的な脳に生まれついたというケースは、人口の0.001%未満だ。「算数脳」「作家脳」「芸術脳」「音楽脳」などは存在せず、どんな人も、成功するためには脳の回路を成長させる必要がある。それはすなわち、誰もが、最高レベルで学び、成功できる可能性を持っているということも意味する。「才能」について多数の著書があるベストセラー作家のダニエル・コイルも、この考えに賛同している。コイルは、「才能のある人」を教えた教師たちにインタビューを行ったが、才能のある人は、実はきわめて効果的な方法で学習しているそうだ。教師が、本当に天才だと思える生徒に遭遇するのは、10年に1人ほどの割合だという(*24)。そうであれば、学区の全生徒の6%の脳が優れているから特別な待遇を与えるべきとする教育方法は、ばかげてはいないだろうか。アンダース・エリクソンは数十年にわたってIQと努力の関連性についての研究を行い、天才と見なされた人々──アインシュタイン、モーツァルト、ニュートンなど──は生まれつきではなく、作られた天才であり、成功は並外れた努力によると結論づけた(*25)。私たちはすべての生徒に、あなたは成長し続けていて、定まった才能や欠陥は存在しないと伝えるべきなのだ。

「賢さ」のものさしを捨てて

「脳は変わらない」という考えが時代遅れとなった今、そのような考え方やそれに基づいた学習計画は手ばなす必要がある。一部の人が優れているという誤ったレッテルが、性別や人種の不平等の原因となってはいけない。どんな人も、成長の途中にいる。子どもや大人に「できる人・できない人」という害のある二分論を与えて、負担をかける必要はないのだ。

「男性は生まれつき才能があるが、女性は成功するために一生懸命努力しなければならない」

私は高校生のとき、数学の教師ではなく物理の教師から、そんな扱いを受けた。全生徒が模擬試験を受けたときだった。イギリスで16歳になると全生徒が受ける重要な試験の準備として行われるテストで、女子4人と男子4人の合計8人の生徒が合格ぎりぎりの点数を取り、私もそのひとりだった。すると物理の教師は、すべての男子は努力をせずにその得点を取ったが、すべての女子は努力の結果その点数を取った(だから、これ以上良い点数は取れない)と決めつけたのだ。そして本番の試験では、男子全員を上位のグループに、女子を下位のグループに振り分けた。それを知った母が学校と交渉し、私は上位のグループで試験を受けた。教師の決定を覆してくれる親がいたのは、幸運だった。だが、私にとって残念だったのは、その経験のせいで物理の道には進みたくないと思ってしまったことだ。その教師と教科にそれ以上関わりたくなかったからだ。

STEM科目に限らず、最初はその分野に興味を持った学生も、つまずきを経験することで、将来の可能性がつぶれてしまうことがある。これは学校の中だけの話ではない。社会人になってからのキャリアにも悪影響を与える。

たとえば、会議のときに、間違っていたらどうしようと不安になり、緊張して意見が出せないという人や、常に採点されていることを恐れながら生きているという人は多い。これは意外なことではない。なぜなら私たちは、「賢さ」で人を判断する世界で育ってきたからだ。多くの人が、あらゆることを採点されていると感じながら子ども時代を過ごし、自分は足りていないという感情を持ち、それが発覚するのを恐れているのだ。だが、新しい扉を開くことはできる。これから詳しく説明する神経科学の研究結果も合わせて頭に入れると、ますます力がわくことだろう。

時代遅れの考え方で影響を受けるのは、管理職も同じだ。従業員に対して「優秀な頭脳ではない」「賢さが足りない」という評価を下す傾向にある彼らが、共に働く人の無限の可能性に目を向けるようになれば、声のかけ方も変わるだろうし、チャンスの扉を開けてあげることもできるはずだ。一部の従業員に限られた価値しか認めない代わりに、学習する機会を与えてみてはどうだろう──じっくり読むことが得意な人、積極的に学ぶことが好きな人、何かを組み立てることに力を発揮する人など、さまざまなタイプがいる。管理職の工夫によって組織の運営方法が変われば、より多くの企業が重要なアイデアや製品を生み出せることだろう。

第1章のまとめ

●脳は何歳になっても常に成長し、変化すると、科学的に証明されている。これを「脳の可塑性」という。

●学習すると、脳は3つの段階で成長する。「新しい神経回路の形成」、「既存の神経回路の強化」、「神経回路間の接続」である。

●生まれつき何かに適している、または適していない「脳」は存在しない。

●「天才」は、並外れた努力によって生まれる。

●「天賦の才」というレッテルは、貼られた者にも貼られなかった者にも有害である。

●能力別のグループ分けは個々の成長を阻む。

●弱い部分を特定し、重点的に学習することで、脳の回路は強化される。

●指導的立場にいる人は、相手を「賢さ」で評価せず、学習の機会を与えよう。

この続きは製品版でお楽しみください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?