【試し読み】『エクストリーム・エコノミー』第7章:秋田(リチャード・デイヴィス著)

お年寄りの町

ゲームチェンジ

秋田の冬は寒い。大雪が降り、街全体が白く分厚い毛布にくるまれている。日本サッカー協会(JFA)加盟の秋田県サッカー協会のサッカー場も、年季の入ったゴールポストを除けば、すべてが雪に埋まっている。サッカーはここでは夏のスポーツであり、70歳以上の選手だけで試合をするJFA全日本O-70リーグのメンバーも建物のなかに陣取り、前シーズンの反省をしたり、来シーズンの計画を立てたりして過ごしている。「サッカーチームの運営にかかわると膨大な連絡事項があってね。そのうえ、メールの多さといったら!」とため息をつくのは83歳の菅原勇(すがわらいさむ)監督だ。「とうとう、携帯電話をふたつもつ羽目になったよ。ひとつはサッカー用、ひとつはガールフレンドさんたち用」

チームのメンバーと監督は60年以上もいっしょにプレーしてきた。自分たちのこれまでのサッカースタイルを振り返って、「ずいぶん変わったね」と、73歳のエースストライカー、鈴木俊悦(すずきしゅんえつ)は言う。菅原監督もうなずき、ゴールラインから敵陣近くのストライカー目がけてボールを蹴った場合の軌道を空中に指で描きはじめ、突然、胸のまえに両腕で×印をつくって、「これ以上、飛ばないんだ」と悲しそうに言う。鈴木が話を引き取る。「O-70リーグの選手はボールをあまり強くは蹴れないから、ロングパスはできない。速く走ることもできないから、なるべくボールを保持して、体力を節約する。短くて正確なパス回しが勝ちあがるカギなんだ」

菅原監督が続ける。「年をとると人生も変わる。目標もゴールも、若いころとはちがってきた。人生の計画がどんどん小さく、シンプルになっていく。いまの目的は、ただ生きつづけること」。するべきルーチンを与えてくれる活動は、なんであれすばらしいとふたりは口をそろえる。リーグでの勝ちあがりと年に1回おこなわれるトーナメント戦出場を目指して、毎週水曜日と日曜日には集まってトレーニングをしているという。ただし、最も大切なのはコミュニケーションなんだと、監督がスマートフォンを見せてくれた。メールを読む、連絡先、電話をかける、メールを打つ、という4つの大きなボタンしかない高齢者向けスマートフォンだ。トレーニングや試合の日に選手が現れないと、選手仲間がすぐさま電話をかける。このサッカーチームはまさに命綱だと鈴木が言う。「ぼくらみたいな男たちにとっては、ふと死にたくなってそのまま……というリスクが現実にある」

日本では、秋田は大都会から離れたのんびりした場所と見る人が多い。大雪と寒さと、温泉やふさふさの毛が特徴の大型犬(秋田犬の一種)、日本酒などが名物だ。秋田は、日本で最も高齢化が進んだ地域でもある。平均年齢が52歳に達し、日本の都道府県のなかで初めて人口の半数以上が50歳以上、3分の1以上が65歳以上に到達した。秋田を訪れたら、すぐにそうした数字が現実であることに気づくはずだ。電車の運転士も改札係も、観光センターの係員、レストランで食事をしているふたり連れ、給仕をしているウェイトレス、建設作業員、タクシードライバー、ホテルの客室係や料理人もみな高齢なのだ。

人口統計に照らせば、秋田は「のんびりした場所」どころか、日本、いや世界の最先端、未来を先取りした場所である。世界は急速に高齢化しつつあり、多くの国が秋田のあとを追っている。韓国は現時点では日本のうしろにいるものの、日本よりも高齢化が加速していて、2050年には両国ともいまの秋田に似た姿、平均年齢が52歳に達し、人口の3分の1が65歳を超えると予測されている。世界で最も人口の多い中国は、同じころには平均年齢がいまの37歳から50歳近くに上昇している。ヨーロッパではドイツ、イタリアが先頭を走り、30年以内にはいまの秋田に近い人口統計になると言われている(イギリスとアメリカの高齢化はやや遅いが、その方向に進んでいることにちがいはない)。ブラジル、タイ、トルコも急速に高齢化が進んでいる。この傾向が見られないのはコンゴなど、きわめて貧しい国だけだ。現在、世界人口77億人のうち85パーセントが、平均年齢が上昇している国に住んでいる。

ほぼ世界全体が、秋田のような社会に向かっていると聞けば、多くの人が不安を感じるだろう。高齢者が増えると、年金や医療費といった公的コストも増え、各国の政府は資金をどうにか調達しなければならない。この経済的重圧を、国際通貨基金(IMF)は「豊かになるまえに国が老いる」と警告する。

2017年に私は秋田を旅し、超高齢社会という極限(エクストリーム)経済のなかで、老いが暮らしにどのように影響しているのか、老若男女さまざまな人から話を聞いた。この章では、超高齢化が政府の財源だけでなく、もっと深いところに織り込まれた非公式経済に与える試練についても述べたい。

近未来の老いた社会では、非公式経済や伝統をうまく生かしながら経済上の問題を解決していくのだろうか。それとも、生き残りのために互いをつぶし合い、破綻への道を進むのだろうか。

超高齢社会

「超高齢社会」と呼ばれるほどの急激な高齢化には、おもな推進要因がふたつある。ひとつは長寿命化だ。1960年に生まれた人の平均寿命は世界全体で52歳だったが、2016年には72歳に上昇している。世界保健機関(WHO)の調査によると、近年の統計をとっている183カ国のすべてで平均寿命は長くなっている。日本の長期的データでも長寿命化の傾向は顕著で、1900年に日本で生まれた人は平均で45歳まで生き、当時の全人口の平均年齢は27歳だったが、今日(こんにち)では日本の平均寿命は84歳、全人口の平均年齢は47歳だ。

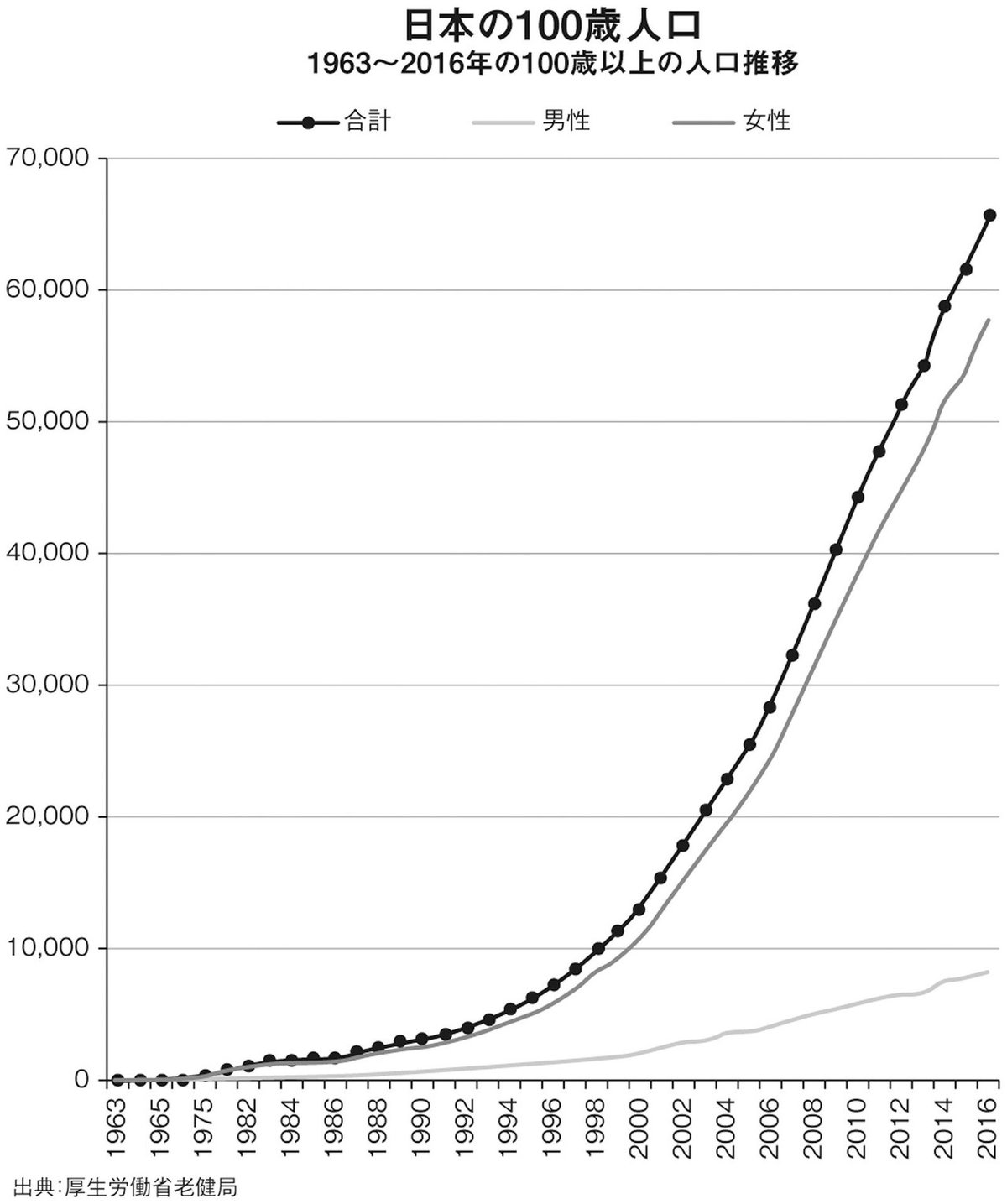

この傾向は、高齢者のなかでもとくに年齢の高い層の増加にも表れている。日本政府は1963年から100歳以上の長寿者の追跡を始め、その年の人数は153人だった。当時は100歳に到達するということは、地元メディアで報道されるほどめずらしいことで、祝いの銀杯などが贈られたものだった。2016年には100歳超えの日本人が6万5000人を数え、頑健な80代、90代がおおぜい控えていることから、2040年には100歳超えが30万人に到達すると予測されている。100歳の誕生日を迎えてももはや日本では地元のニュースにもならず、祝いの銀杯は純銀から銀メッキに変わった。

急激な高齢化のもうひとつの推進要因は出生率の低下、すなわち少子化だ。こちらも世界的に似た傾向が見てとれる。WHOのデータによると、世界の出生率は1960年に比べて40パーセント下落した。日本の長期的データもまさにその動きを示している。1900年には日本の人口は約4400万人、子どもが5人いる家庭はごくふつうで、年間140万人の新生児が誕生していた。それが2015年になると、人口は3倍の、1億2700万人に増えたが、生まれる子どもの数は年間100万人程度に減り、子だくさんの大家族はめったに見かけなくなった。秋田県は、人口に占める高齢者の割合の高さも日本一だが、子どもの割合の低さも日本一であり、15歳未満の子どもは10人にひとりしかいない(参考までに、ニューヨーク市では4人にひとりが15歳未満だ)。出生率が下がるということは、人口の平均年齢を下げるはずの乳幼児も含めた子ども全体の数が減るということであり、子どもの数が減るということは国が老いていくということなのだ。

長生きの衝撃

秋田市郊外にある、ゆとり生活創造センター遊学舎で、私は高杉静子(たかすぎしずこ)と、その友人の石井紀代子(いしいきよこ)に会った。石井は〈パタゴニア〉ブランドのジャケットを着てハイキングブーツを履き、機能的なバッグを肩掛けした、はつらつとした77歳だ。彼女たちに案内してもらった遊学舎には、さまざまな活動がおこなわれる大きな明るいホールがあった。ダンスや尺八演奏、討論術、調理、詩吟など、多彩なクラスの写真で壁が埋まっている。ここはどの年齢層の人も利用できるが、写真に写っている人はほとんどが高齢者だった。この地域も、秋田県のほとんどと同じく、高齢者が活動の中心なのだ。

「大きな問題はわたしたちには長生きのお手本がいないことなの」。会議室のある、寺院ふうの古い建物を歩きながら、石井は高齢化問題のむずかしさを説明する。その建物は、障子や畳などを使った日本の伝統的な様式だった。ただし、充分に部屋を暖めるように多数のヒーターが置かれ、中央のテーブルの周りに4脚の椅子が設置されている。「わたしたちは膝が痛くて正座できないから」とそこにいた婦人たちが教えてくれた。石井は、リタイア後に個人が味わうとまどいと、地域全体が抱える課題について語った。「これほど長く生きるなんて誰も思っていなかった。親世代はもっと若いうちに亡くなっていったから」

これは、私が日本で出会ったほとんどの高齢者に共通する感情だ。多くの人が、自分の親たちが亡くなったときの年齢を20年かそれ以上、上回っている。日本の人口統計データは、いまほどの長寿がかつてはどれほど衝撃的なことだったかを示している。いま100歳の日本人が生まれた当時の平均寿命は男性44歳、女性45歳だった(19世紀後半に生まれた人たちが60歳まで生きようものなら大手柄と言われた時代だった)。しかし、衛生設備や医療、収入の大幅な向上によって、いまの高齢者集団が生きてきたあいだに平均寿命はぐんと延び、この集団が生まれたときの平均寿命の予測は大きく外れることになった。彼らはすでに、彼ら自身、あるいは政府の統計データが予測したよりもはるかに長く生きている。サッカーチームのエースストライカー、鈴木に年をとって何にいちばん驚いたかを訊いてみたところ、答えはシンプルだった。「全部。こんなに長生きするなんて思ってなかったんだ!」

年をとるのはショックなこと──この感覚は、日本が直面している問題の核心にある。経済学界で「ライフサイクル仮説」として知られる理論と照らしてみるとわかりやすい。1940年代、ユダヤ系イタリア人の経済学者フランコ・モディリアーニが、人の貯蓄性向が生涯をつうじてどのように変化していくのかを考察した。モディリアーニは、人は人生に大きな変動が起こることを好まず、したがって変動を回避できるように備えようとするものなのに、当時の一般的な経済理論はそれを反映していないと考えた。そこで、博士課程の学生だったリチャード・ブランバーグとともに、新しい仮説を発表した。彼らは成人の人生を「依存期」「成熟期」「リタイア期」の3つに分け、各期によって所得は大きく異なるが、人のニーズと欲求──衣食住、燃料、娯楽など──は、どの期でもさほど変わらないことに着目した。個人にとっての経済の課題は、その時点だけでなく将来も考えておくことであり、所得が増えても減っても自分のニーズを満足するための支出を問題なくおこなえるように、貯蓄または借金の手段をつうじて備えることだと唱えた。

この仮説はシンプルで直観に沿っている。経済の「依存期」には、まだ学校に通っていたり、職に就いたばかりで賃金が低かったりする若者が属し、ニーズを満たすためにはどこかから、あるいは他の世代から、なんらかのかたちで「借り」なければならない。その後、働き盛りの年代「成熟期」に移行すると、所得が支出を上回り、毎月の剰余金を貯蓄にまわせるようになる。その貯蓄があるおかげで、「リタイア期」に所得が急激に落ち込んでも、それまでのライフスタイルを維持していけるのだ。このように所得と支出の動きはあらかじめ予測が立つので、個人の富は、あるときは積みあげられ、あるときは削り取られ、ラクダのこぶのように波がある。

ここだけを取りあげれば、あたりまえに聞こえるかもしれないが、同じようにふるまう何百何千万という人たちをまとめて考えることで、モディリアーニのライフスタイル仮説では、より緻密な予測が可能だ。重要なポイントのひとつは、長いリタイア生活が見込まれる国では、晩年に備える国民の行動によって貯蓄率も富のストックも大きくなるので、そうした国のほうが裕福に見えるということだ。逆に、悲観的な教訓としては、リタイア期が見込みよりも長くなった国では、豊かさのレベルがかなり低くなってしまう。長寿は一般に喜ばしいことだが、ライフサイクル仮説によると、平均寿命が急に延びた場合、個人も経済全体も大きな衝撃を受ける。

日本では多くの人の「リタイア期」が、彼らの想像をはるかに超えて長くなっている。今日では多くの就業者が65歳でリタイアするが、1940年代に制定された国の年金ではリタイア年齢を55歳と想定していた。55歳という年齢は、当時の男性の平均寿命よりも高かったので、平均的な男性は「リタイア期」を迎えるまえに死亡していたことになる。1920年に生まれた人が1940年に働きはじめたとすると、1975年にリタイアしたあとで、のんびりと楽しむ期間は数年しか残っていなかった。しかし、多くの日本人が90歳や100歳過ぎまで長生きするようになった現代では、「リタイア期」が35~45年以上も続く。こうした長寿集団のなかには、働いていた年数よりもリタイア後の年数のほうが長くなる人や、親世代が生きた年数よりも自分の「リタイア期」の年数のほうが長くなる人も出てくる。日本の高齢者の多くは、いまほどの長生きを若いころには想定していなかったうえ、手本となる世代もいない。この事態に備えていた人が少ないのも無理はないのだ。

世代間の緊張

「公的年金でやっていくのはたいへんです」と高杉静子が言う。日本の年金は平均で月額14万5000円ほど(厚生労働省年金局「平成29年厚生年金保険・国民年金事業の概況」調べ)だが、現役時代に払い込んだ額がベースになっているため、平均を大きく下回る高齢者──とくに女性──も多い。国際水準に照らせば手厚いが、日本の生活コストの高さを考えれば、そうとも言えなくなる。しかも、日本の年金受給者の半数以上が、ほかに現金収入の手段をもっていない。行政の福祉に頼っている年金受給者の人数はこの10年で2倍に増え、ある調査によると、年金受給者のうち1000万人に近い人が貧しい暮らしをしているという。多くの人が充分な個人貯蓄をもっておらず、日本の高齢者の17パーセントが、ライフサイクル仮説の言う「資産のこぶ」を使い果たし、新たに貯金をする余裕もない。厳しい気候にもかかわらず、秋田の年金受給者のうち、一部の人は、現金収入のなにがしかの足しにと、育てた野菜を売っていると高杉が教えてくれた。

問題は、日本の年金は個人にとって足りないのと同時に、国にとっては過大なことにある。秋田の高齢者が節約を心がけ、野菜を育てて「リタイア期」を乗り越えようとしているのと同時に、日本全体の長寿が、政府の財政を厳しく圧迫している。社会保障費と医療費が日本の税収に占める割合は、1975年には22パーセントだったが、2017年には介護費用や年金負担が重くのしかかり、55パーセントに上昇した。2020年代の前半には60パーセントに到達する見込みだ。別の見方をすると、教育、交通、インフラ、防衛、環境、芸術など日本の他の公共サービスは、1975年には税収の80パーセント近くが充てられていたのに、高齢者関連の支出が増加したためにいまでは税収の40パーセントしか残っていないということになる。予算の観点では、高齢化が日本をのみ込もうとしている。

これは日本に限らず、韓国、イタリアなど、日本のあとを追って超高齢化の道を進んでいるすべての国々が直面する普遍的な問題だ。個人での準備が間に合わず、年金の上乗せを希望する高齢者世代にとって、自分たちの老いはたしかにショッキングな出来事だ。一方、若者世代はそのための費用を払わなければならず、世代間の緊張が高まっている。

日本は、世代間の連帯がどうなるかを観察できる興味深い場所だ。というのも、ふつうなら日本人の多くが無意識にもっている「年長者を尊重する」という考えが、高齢化問題では相容れない場面が出てくるからだ。伝統的な文化では長老が大切にされる。「親孝行」や年長者への敬意、先祖伝来の品を大切に護るというような、古代からの規範も残っており、そのなかでは親に感謝し、高齢者の世話をすることに大きな比重が置かれる。年長者への敬意がたんなる礼儀ではなく、大昔から歴史と哲学に密に織り込まれてきた国なのだ。

秋田のような超高齢化の進む地域では、高齢者に敬意を示す機会は多数ある。地元の大学で会った学生グループとは、老いることへの考え方について話し合った。彼らのなかには、祖父母と同居していたり、大学に毎日通うかたわら、祖父母の介護に時間を割いていたりする者がかなりいることを知った。路線バスには座りたい高齢者に席を譲る「シルバーシート」があり、秋田の高齢者はバス代100円で県内のどの停留所までも乗っていける「コインバス」の制度を利用できる。

だが、年齢層のあいだには軋轢(あつれき)も生まれはじめている。不平の一部は、高齢者は通行の邪魔だなどという些細なものだが、一方でシリアスなものもある。「病院の待合室はただおしゃべりのために来る高齢者でいっぱいだ。それにかかるコストのことなんて考えていない」とある学生は言う。これはあまりにもよくある指摘で、ジョークにまでなっているそうだ(質問:あのおじいさん、なぜきょうは病院にいないんだろう? 答え:病気になったので家で寝ています)。学生たちは、世代間の軋轢を示す「世代間格差」という漢字を私に教えてくれた。秋田の若者は、高齢者にはコストがかかり、その勘定が自分に回ってくることに気づいている。

ほかにも高齢にまつわる日本語を教えてもらった。かなり古いものや、高齢者への敬意からはかけ離れたもの、ユーモア漂うものもあった。高齢者特有の体臭やふるまいを意味する「Kareishuu(加齢臭)」「ojinkusai(おじんくさい)」、元気のない様子を指す「shobukure(しょぼくれ)」。女性もやり玉にあがる。厚かましい中高年女性の「obatarian(オバタリアン)」は、デパートのセール会場では人を押しのけて突進し、帰りの乗り物では〝シルバーシート〟を奪い取って座るのだそうだ。深刻なことばに「kaigo jigoku(介護地獄)」がある。家族による介護がときに数十年の長さに及び、その重荷の多くは女性が担っている。

特定の年齢層にまつわるこうした用語の多くはふた昔以上まえに生まれ、普及したもので、世代間の結束を、社会の高齢化が揺るがしている徴候のひとつとも言える。別の徴候として、年金制度の仕組みもあげられる。日本の年金制度は1942年に施行され、ほとんどの国と同様に賦課(ふか)方式を採用している。個人が将来の自分のために金を貯めておくのではなく、いま現役で働いている世代が供出した金をただちにいまの高齢者に支払う仕組みだ。賦課方式の年金は世代間の約束のうえに成り立っている。若い就業者がいま年金料を負担するのは、将来、自分がリタイアしたときに同程度の手厚さで支給が受けられるとの期待があってのことだ。

しかし、日本でよく議論になる世代間格差のために、この年金制度が行き詰まりを見せはじめている。40~50代の人たちもすでに上の世代ほどは手厚くない状況に置かれていて、私が会った若年就業者たちは、自分がリタイアしたときに予定どおりの恩恵が得られるのか疑いつつ、毎月決まった額を支払っていた。疑いの気持ちが生じるのも無理はない。先進国の大部分は、支給額のカットや支給年齢の引きあげなどで年金の財源負担を減らそうと計画している。ヨーロッパが最も早く動き、イタリア、スペイン、ドイツは年金の支給額を減らした。チェコ共和国とデンマークはいまの若者世代が将来、年金を受給しはじめる年齢をそれぞれ70歳と72歳に引きあげている。

自分たちが年金を受け取る2050年ごろには、いまよりもっと事態は悪化しているだろうと思っている若年就業者に、今後30年かそれ以上、国は資金を供出しつづけてもらわなければならない。とても年金政策への信頼を充分に醸成できるとは考えにくい。日本の公的な統計によると、国民の3分の2が、いまの年金制度が自分のリタイア後の生活をカバーしてくれるとは信頼していないという結果が出ている。不安の度合いは若い人ほど強い。いまのところ、イギリスやアメリカで年金のことを真剣に考えている学生は少ないが、私の出会った秋田大学の学生はつねにうっすらと不安を感じていた。20歳の佐々木佳音(ささきかな)も「年金のことはいつも頭にあります」と言っていた。

深刻なリスクは、多くの人が年金制度からの離脱を選択することだ。日本では、会社員の年金保険料は給料から天引きされるが、自営業者は自分で直接支払う。1990年の納付率は85パーセント以上あったが、2017年には60パーセント台に低下しており、若者世代に限れば、50パーセントを下回る。社会貢献や世代間の調和などの設問をつうじて社会の連帯意識を追跡している長期的な政府の調査によると、若者世代は高齢世代よりも自国についてのポジティブな感情が低いことが判明している。国民の義務と集団の利益が国にとって重要な理念であることを考えると、これは心配される傾向だ。

働きづめがもたらす老後

世代間に横たわる苦悩と同じく、高齢化は日本の男女間にも新たな緊張を引き起こしている。戦後の日本の家族は、男性と女性、若者と年長者で明確に役割が分かれていた。食費のやりくりや家の修繕、子育ての費用など、家計全般は妻が管理し、家計簿に記帳していた。子どもが学校でちゃんと勉強しているかに気を配ったり、必要なら放課後に子どもを塾に送り出したりするのも妻が中心だった。教育熱心な母親を指す「教育ママ」ということばも生まれた。

家庭にかかるこうした費用を着実に確保してくれる、理想の夫として「サラリーマン」への期待が高まった。とくに安心なのは、日経225銘柄に名前のあるような企業に勤めるサラリーマンか、公務員だとされた。同じ職場に定年まで勤める人が多く、社員全員で会社の理念を唱和したり、転職などしようものなら裏切り行為と批判されたりする時代だった。サラリーマンは、成果よりも勤続年数によって恩恵が与えられる年功序列システムで昇進していく。こうした堅実な男性は結婚相手として引っ張りだこで、70代後半のある女性は10代のころを振り返って言った。「あのころのわたしは、なんとしてもサラリーマンのお嫁さんになりかったねえ」

今日、サラリーマンの姿は以前より多様化しているが、「当時は、安定した人生がどういうものかはっきりしていた」と石井紀代子が言う。「安定した人生とは、サラリーマンの夫がまじめに働いて給料をもってくることでした。たまの休みにも夫は会社の人と飲みに行ったり、ゴルフに出かけたり」。こうした感覚のなかで育った、私の会った「高齢者」たちは、石井の言うことに同意する。

サラリーマンにとって、仕事か、仕事に関連した余暇活動に励むことは義務であり、合計すれば1日16時間に及ぶのはふつうのことだった。週末にも同僚たちとの出席必須の交流の場がある。仕事とその関連の活動に時間を取られるため、サラリーマンが家でくつろぐ姿はまれにしか見られなかったそうだ。

サラリーマンとその妻は長い「リタイア期」に備えてはいなかった。元サラリーマンに話を聞くと、「会社員時代の友だちは本当の友だちではなかった」との嘆きがよく出る。社外に友だちはおらず、地元のコミュニティでもネットワークを築けておらず、退職したあとの社会に居場所はなかった。妻たちは、リタイアした夫のことを、これといって趣味もなく、家事への関心も能力もなく、ただ家のなかでごろごろしていると言う。妻を苛立たせるその様子を指した「粗大ゴミ」「濡れ落ち葉族」なる辛辣なことばが生まれたりもした。夫が家にいると気が塞ぐ「主人在宅ストレス症候群」になる妻もいるという。高齢になってからの「熟年離婚」もこの25年増えている。

「うまく年をとるのは、とくに男にはむずかしい」とエースストライカーの鈴木は言った。頼りにできるネットワークをもたない人にとって、孤独は大きなリスクだと続ける。菅原監督も「だから、私と同年代のなかに自死を選ぶ人が多いのだ」と、高校時代の友人──頭がよく、サラリーマンになり、会社に人生を捧げていた──を偲びつつ言う。「彼は働きづめで、親しい友もつくらず、会社での競争にあまりにも強くのめり込んでいた」。監督は、昔の武将ふたりの対照的な生き方に教訓を見ていた。「織田信長は頭がよく、大胆だったが、一匹オオカミで、結果的に40代で世を去った。徳川家康は同盟を組み、味方を増やし、70代まで生きた」。日本人男性には織田信長みたいに出世だけを貪欲に求めて邁進する個人主義者のようなところがあったという。

「リタイア期」を生き抜くには、ただ金(かね)を貯めておけばいいわけではない。友だちや趣味のネットワークなど、高齢期にきわめて重要になる社会的資産にも投資しておかねばならない。サッカーチームの面々は、80代の監督がこう結ぶのをしみじみと聞いていた。「懸命に働くのはもちろんのこと。だが、個人の生活も必要だ。仲間と会って、語り合ったり、ふざけたり、だらだらしたり」

自死と孤立死

礼儀正しく丁寧という日本人の評判はまさにそのとおりだった。秋田での会合のときも、お辞儀で始まり、握手をし、名刺を交換し、名刺の内容をきちんと確認し、そのあとで、より詳しく互いを紹介し合い、時間をとってもらったことを感謝し合い、緑茶が注がれる。手土産などを交換することも少なくない。

しかし、穏やかな雰囲気でもテーマの重さは隠しきれず、インタビュー開始から10分か15分もすると、彼らからは頻繁に「自死(自殺)」と「孤立死(孤独死)」ということばが聞かれるようになる。ふたつのことばはこの地域の高齢者のあいだで日常的な語彙になってしまったのだ。秋田で70歳を超えている人なら、どちらかの理由で最近命を落とした知り合いがいる確率はかなり高いそうだ。

自死率の高さに日本が関心をもちはじめたのは、1990年代の半ばごろで、ゼロ年代半ば以降、その防止が日本の公衆衛生政策の大きな目標のひとつとなっている。政府が出資するカウンセリング・サービスやメンタルヘルス・ホットラインは、近年のデータを収集してパターンを分析し(練炭による一酸化炭素中毒が減る一方で、トイレ用洗剤などから致死的な硫化水素ガスを発生させる方法が増えているなど)、抑止策を模索している。近年の傾向として特筆すべきは、自死者に占める高齢者の割合が増えていることだ。2016年、50歳以上の自死者は1万2000人を超え、人口に占める割合は諸外国に比べてずっと高い。その大半が50~69歳のあいだで、圧倒的に男性に多い。

高齢者の自死の割合は、実際にはもっと高いかもしれない。独り暮らしのために遺体が何カ月、あるいは何年も発見されないことがあるからだ。2016年の孤立死の総数は推定で4万6000件、大半が高齢者であり、この数字はこれからも急速に増えていくと考えられている。孤立死には自死が疑われるものがかなりあり、孤立死と自死というふたつの現象が無視できないほど多くなってきたために生まれた、後始末のための企業も登場している。こうした会社のマネジャーを務める西村勝(にしむらまさる)は、業務の中心は、故人の所持品や書類などを整理して片づける管理業務と、独自配合の化学薬剤を使って、部屋の臭気や染みを除去する特殊清掃作業のふたつだと説明する。

西村の会社は月に平均5、6件、孤立死の現場に入り、なかでも冬のあいだ寒さで凍りついていた遺体が臭気を発し、はじめて隣人が気づく初夏のころがいちばん忙しいそうだ。自死による孤立死の場合もあり、離婚して独り暮らしの50歳から70歳ぐらいの男性に多いという。その年齢層の危険が高いのは、多くの人が90歳過ぎまで長生きする土地柄なので、70歳に届かない人たちは「若い」と見なされ、行政や知人たちからの支援が届きにくいからだ。死後に見つかった書きつけやメモなどから判断すると、孤立死のいちばんの原因は貧困だと西村は考えている。

消えゆく村

世界的に出生率が低下傾向にあるということは、世界全体が縮小しはじめているということだ。高齢化とは異なり、出生率低下の傾向はすべての国で起こっているわけではなく、アメリカ、イギリス、フランスでは出生率は高めで推移し、移民の流入も多いので人口が維持されている。だがこれらは例外であり、多くの国にとっては少子化によって国のありようが変わろうとしている。高齢社会の先頭を行く日本では、この10年、人口は縮みつづけており、人口がピークだった2010年の1億2800万人から、2019年には1億2600万人に減少した。イタリア、スペイン、ポルトガルでも、すでに人口減少が始まっており、ドイツは2022年、韓国は2030年代前半にそれぞれ縮小に転じると予測されている。日本の高齢化経済の最先端(フロンティア)としてすでに25年以上、人口減少を経験してきた秋田は、将来の世界にとって貴重なモデルケースとなる。

藤里町の大通りは、日本人が「シャッター通り」と聞いてイメージするとおりの姿をしている。どの店も閉ざされ、戸口や窓は上下に開閉するタイプの金属製シャッターがおろされたままになっている。薄れた店名の文字から、かつてはそこがベーカリーだった、靴店だったとかろうじてわかる。通りの反対側の大きな敷地に婦人服店が見えるが、やはり営業していない。さらに進むと、交差点に行き当たるが、そこにあるのは閉鎖したガソリンスタンドと駐車場だ。

秋田市の北、約90キロにある藤里町は、隣接する青森県と秋田県を隔てる白神(しらかみ)山地の広大なブナ林の端に位置している。衰退の気配が漂う場所だ。10年前の人口は5000人近かったが、現在は3500人しか住んでおらず、日本で最も急速に消えつつある地のひとつとなっている。今後20年間で、さらに40パーセント以上減少する見込みであり、客が少なすぎて店は立ちゆかない。私が歩いたときには、15年くらいまえの古い大きな箱型テレビや錆の浮いた冷蔵庫、整理棚などを売る中古品店が開いていた。町役場を探して歩きまわるあいだ、すれちがったのは、自転車に乗った高齢の女性ひとりだけで、彼女は青空市場が開かれる町外れのガソリンスタンドへ向かう途中だった。日本では、日常の買い物に難儀する状況を指すことばも生まれている──「買い物難民」だ。

佐々木文明(ささきふみあき)町長は、藤里で生まれ育った。地元の公務員として長く務めたのち、町長に選ばれ、私が訪問した時点では61歳で、2期目を迎えたところだった。町の縮小傾向をつねに考えていて、人口統計のデータを手もとに置いている。印刷されたデータには、町民の年齢を5歳ごとに区切った詳細な数字が並ぶ。町長にとって最優先の課題は、地元の学校の全学年に少なくとも20人の児童が在籍するようにし、5歳ごとのどの年齢層も少なくとも100人いるようにすることだ。しかしデータには問題の大きさがはっきりと表れている。藤里町の人口構成は明らかに高齢者に偏っている。90歳超は数百人いるのに、5歳未満の子どもは77人しかいないのだ。子どものいる若い世帯が転入してこないかぎり、町長の目標はいまのところ達成されそうにない。

秋田の農漁村地区はどこも、似たような道を歩んでいる。近隣の上小阿仁(かみこあに)村の中にある八木沢(やぎさわ)集落は、雪深く夢のように美しい。山々に抱かれ、ふたつの集落のあいだをぎしぎしと揺れる木橋が結んでいる。案内してくれた森本によれば、かつては300人以上が暮らしていたが、わずか15人に減ってしまったそうだ。多くの家は雨戸が固く閉められ、わずかに残るかつては資産だったものが打ち捨てられ、風雨にさらされている。目立つ大きな建物はかつての学校で、川のそばの一等地に鎮座しているが、すでに閉校している。村の小さな図書室に八木沢集落の60年前の写真が掲げてあった。季節は夏、児童17人による運動会の様子だ。いまは子どもも運動会も何もない。

砂金の世代

リタイアしたあとも昔の肩書きで威張る人はどこでも嫌われるものだが、その一方で、どこからも引く手あまたの層がいる。子どものいる若い世帯だ。村や町の活気を維持するうえで彼らがいかに重要かを、商店街の人たちも町村議会の人たちも頻繁に言及する。決まって出るのが「子育て世代」ということばだ。20~30代の若い夫婦はこのあたりでは砂金のように貴重だ。彼らは地元の店で金を使い、子どもを地元の学校に通わせてくれるからだ。

藤里は秋田の高齢化の最前線にあり、人口の約半数がすでに65歳を超えている。町長は、高齢化が町にもたらすコストを埋め合わせるアイデアをいくつも温めている。「私は、町民のみなさんに75歳まで働いてもらいたいと考えている」。町長は実際に、高齢者の雇用と収入の増加を図るため、農畜産物加工工場での、やまいもの皮むき事業を誘致した。町長による強力な支援策には、藤里を若い世帯にとって魅力的な町にしたいという願いが込められている。幼稚園を整備し、住宅政策に力を入れ、住む人のいないまま放置されていた家を町で把握し、若い夫婦が安く買ったり、家賃なしで住んだりできるように整備する。さらに、地元に雇用が少ないことを踏まえ、在宅勤務が可能な仕事や、町のWi-Fi接続を拡充する考えだ。

日本の人口統計に単純に照らせば、このプロジェクトの成功は楽観視できない。藤里はすばらしい町だ。近くに白神山地がそびえ、東アジア最大の原生林が広がり、地球上のここでしか見られない種類の鳥類が棲息している。季節おりおりの景色が楽しめるハイキングコースや豊かに湧く天然温泉は観光客を惹きつけてやまない。だが、日本の人口が縮んでいるということは、消えつつある美しい町村が国じゅうにあるということだ。最近のレポートによると、896の自治体──日本全国の半数以上──が、いまの傾向が続けば21年以内に「存在しなくなる」怖れがあるという。若者を自分の町に引き寄せるには、ライバルの自治体を次々に蹴落とせるだけの強力な武器が必要だ。

本州の西のほうにある島根県の津和野(つわの)町は、若い就業者を惹きつけようと、より積極的な策を打ち出した。私は、津和野の町役場の東京事務所に勤務する宮内秀和(みやうちひでかず)と津和野のプロジェクトにかかわる林賢司(はやしけんじ)と東京で会った。50代の宮内が見せてくれた資料によると、津和野の人口は1980年には1万3400人だったが、2015年には7600人に減少している。「このところ人口が毎年11パーセントずつ減っています」。それに対抗するべく、町の魅力をアピールする広報拠点を東京に置くことになった。しゃれたロゴ、質の高いウェブサイト、多彩なキャンペーンをつうじて、都会暮らしに疲れた若者を惹きつけようと活動している。ある程度の成果はあがっている。31歳の林は、窮屈な東京暮らしがいやになって津和野に移り住んだそうだ。住居費が安く、地元コミュニティは温かく、長時間の通勤が不要なところを称賛する。「町の試みは一定の成功を収めたと言っていいでしょう」と宮内は笑う。「だって、去年は8パーセントしか人口が減らなかったんですから!」

縮む町の痛み

藤里や津和野のような地域がとくに懸念するのは、学校や病院などの公共サービスの維持がむずかしくなってきていることだ。そのため、日本の小さな農漁村では村の合併が大きな関心を集め、政府も人口減少の続く地域の統合を前向きにとらえている。縮みゆく村が政治問題になりつつあるイタリアやポルトガルでも、いずれ同様の政策がとられることになるだろう。合併はいいアイデアだ、とある地元住民は言う。町や村がバスや学校や図書館などの公共サービスを共有できれば、閉鎖されずにすむからと。

だが悩ましいのは、提案された合併がことごとく破談になることだ。そもそも、合併後の新しい町村名をどうするか、のところから話はまとまらない。町村の名前には歴史的に重要な意味が込められていたり、地域の自然を描写していたりする。藤里からの帰り道で見た町村名も、井川(いかわ:多品種の桜の名所)、長面(ながおもて)、五城目(ごじょうめ)など個性的だった。合併時には名前の漢字をつなげることがよくあり、そうすると、見た目が冗長なだけで意味の乏しい町村名になってしまう。秋田市に近い潟上(かたがみ)市は、昭和(しょうわ)町、飯田川(いいたがわ)町、天王(てんのう)町が合併して誕生したが、潟上という名前は、もとの町の名前とは切り離し、史書の記録に従ってつけたそうだ。合併でできたある自治体に住む人は複雑な気持ちをこう表現した。「古い町の名前には深い意味があるからね。いまふうの名前を聞くと寂しいね」

町村同士のライバル意識や序列も合併の機運を萎えさせる。ある地域で序列が上と目される村や家系は、伝統的にその地域の始祖であったり、狩りや漁をつうじて民を養ってきた由来をもっていたりする場合が多い。たとえば八木沢集落は、熊の猟師の里として有名で、獲物を捕らえる手腕や、熊の部位から伝統薬をつくる知識に周囲から深い敬意が払われてきた。そうした家系や集落の出身者は、非公式ながら強大な発言力をもち、選出された町村長や役所の担当者が進めてきた合併計画を遅らせることがある。

もうひとつの難題は負債だ。過大な借金に苦しむ村は合併に熱心であり、財政がしっかりしている村はいまのまま独立していたい。八木沢近郊にある規模の大きな上小阿仁村は今後20年間で40パーセント人口が縮む見込みで、地元では合併に臨む覚悟ができているが、その負債の多さが合併相手としての人気に影響するかもしれない。

秋田で最近提案された合併は、藤里を他の7つの市町村とまとめ、森林地帯の名前をとって「白神市」にしてはどうかというものだった。だが、白神はもともと秋田ではなく、青森県の地名だという反対意見があがったうえ、各町の負債や力にばらつきがあるほか、小さな集落のあいだでも文化や伝統がそれぞれに異なり、祀る神や伝来の踊り、祭りも郷土料理のレシピも独特だとして、合併に否定的な声が相次いだ。結局、合併話は流れた。そうしているあいだにも、それぞれの地域の学校のもともと小さかった学級は閉鎖が決まり、地元の医師はいなくなり、シャッターをあげない商店がますます増えていった。

空き家問題

高齢化の進んだ日本の村が消えはじめている一方で、それまで当然と思われてきた政治経済の構造が綻びはじめている。地方政治を例にしてみよう。ある観点から見れば、藤里町長の野心的な試みの方向性は正しい。東京の一極集中の弊害が叫ばれるなか、日本じゅうの地方自治体は過去40年で自律性を高め、教師の給料など一部の税の使い途を自治体レベルで決められるようになった。しかし、町村が消えゆこうとしているときに、改革の壮大なビジョンにどれほどの意味があるのかとの指摘もできる。村が縮んでいるときに政治なんてどうでもいいという考えは、地域の民主主義から生命を吸い取っている。2015年の時点で日本の地方選挙では5分の1の議席が、立候補者が少ないために無投票で決まった。地方への権限委譲がゆるやかに進みつつある裏で、多くの町村では現状を脱却しようとの強い意志をもった政治家が不足し、地元の自律性を捨て去ろうとする提案さえ検討されるようになっている。

消えつつある場所では、活発な市場は機能しなくなる。最もいい例は住宅業界だろう。秋田の過疎の村だけではない。日本全体で800万戸の空き家と、4万平方キロメートルの所有者不明土地があると見られている。最近のある調査によると、こうした土地は2040年には2倍に増え、オーストリアの国土に匹敵すると推定されている。空き家問題は、かつては辺鄙な集落だけの現象だったが、いまでは都市部にも現れはじめており、別の調査によれば、15年後には全家屋の35パーセントを占める可能性があるそうだ。10年前にイギリスやアメリカで見られた住宅需要の悪化や低迷とはまったく様相がちがう。日本の物価が下がっているわけではない。そうした空き家に住もうとする人がいないので、安くてもいいから売りたいと思っても、値がつかないのだ。売買がおこなわれない以上、「価格」という概念には意味がなくなる。日本の住宅市場の一部は完全に凍りついている。

地元の人にとって、町村のシャッター通りや空き家問題は、悲しくつらいことだ。「伝統が失われていくのをどうすることもできない」と海辺の小さな村で暮らす70歳の金谷賢(かねやまさる)は言う。彼の村では少なくとも5軒が空き家のままになっている。一家の長男として生まれた彼には跡継ぎの特別な義務「墓守」があり、先祖の墓に定期的に参り、美観をととのえ、維持していかなければならない。その責任は重く、たとえ村がさびれていったとしても長男たちはなかなかその地を離れられない。仕事がなく、子どもを通わせる学校もないために、一家の長としてしかたなく村を去る決断をしたとしても、恥に思う気持ちが残り、どの地の家系なのかを子どもにはっきり伝えない場合もあるそうだ。そうなると、子どもの代では故郷の村とのつながりが完全に切れてしまう。金谷は言う。「長生きするのはいいんだが、終わろうとする村を上手に仕舞うのはむずかしい」

高齢化した秋田での暮らしは、やがて同じ道をたどる多くの地域にさまざまな警告を発している。高齢化した地域の経済は、行政の予算不足だけでなく、若者と高齢者、夫と妻のあいだの緊張という新たな懸念をもち込む。日本のすぐうしろを走るイタリアやポルトガル、韓国や中国も経験するかもしれない。低い出生率も重なって高齢化していく経済は、地域が死に向かって衰退するにつれ、第6章のグラスゴーでも見たように、深い「喪失」の感情をもたらす。ただし、こうした懸念があるにしても、高齢化にともなう経済には暗い面ばかりではない。日本の最も高齢化の進んだ場所を訪れた私は、未来の経済を方向づける、意外にも前向きで活発な世界があるのを知ることができた。

(続きは製品版でお楽しみください。)

※本書の無断転載・複製等は、著作権法上禁止されております。

★プレスリリースはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?