【感想】「葬送のフリーレン」は突っ込みどころだらけでつまらない

葬送のフリーレンのアニメ一話および単行本一巻を読んだうえでの感想です。

夜な夜なこの作品について考えてしまい、なんであんなのが高評価されているのか理解できず苦しいので、備忘録というよりは吐き出すために書いています。

前置き

アニメ化前の広告でちょくちょく流れてる分ではどういう話かよく分かっていませんでした。

ただ昨年9月、アニメが放送されるということであらすじを改めて確認すると「勇者と魔王」という用語を引いてきての、しかも後日談と知りました。

この「勇者と魔王」という単語を使っている作品で、コメディ以外でまともにこの構図を機能させている作品を見たことが無かったので敬遠していました。*1

しかし、食わず嫌いして面白かったらもったいないなと思い一話をアマゾンプライムで見たのですが、シンプルに駄作としか思えないクオリティでした。作者の作為を随所で強く感じさせ、まったく作品世界に浸らせてくれない描写ばかりです。

アニメ一話

なんとアニメ一話だけで3つも突っ込みどころがあります。

それもよくよく考えたらそうかも、というレベルではない初見で気付くような引っかかりが大きいものです。

①10年が短いという言葉に驚く勇者

魔王討伐の凱旋からの祝賀会の場面です。10年の旅を仲間に感謝する勇者に対してフリーレンは「短い間だったけどね」と答えます。

これに対して勇者は何を言ってるんだと驚きます。しかし、この会話には違和感しかありません。

この10年の中で4人はたくさん会話もしただろうし、同じものを見聞きしてきたと思います。

実際、旅の思い出(二日酔いやミミック等)を振り返っています。

なのに、フリーレンの時間感覚について垣間見えるような言動が一度もなかったなんてありえるでしょうか?

直接、10年が短い、といった発言がなくても10年旅する中で過去を振り返る発言くらいするのではないでしょうか?

例えば「出立からもう一年か」とか「この数年で僕たちは随分強くなった」などが考えられます。

他には一年生の植物や動物の親子や季節の移り変わりを見たときに、フリーレン以外の三人から時間に関係するような感想が出てきてもおかしくありません。

こういったものに対してフリーレンは何も言わなかったのでしょうか?

例えば「一年間の短さ」について言及したりしなかったのでしょうか?

それとも、この4人は碌に会話もしないまま旅していたのでしょうか?

また、祝賀会の場面が終わり、フリーレンが蒐集の旅に出るという事で他の三人が見送る場面でも、勇者と僧侶は、(フリーレンが)何年生きていることやらとか、50年も100年も変わらないのだろう等と言いますが、これも同様におかしいです。

フリーレンの時間感覚に改めて呆れるような言い方なら理解できます。しかし、上記二つの場面でのセリフ回しは初見の驚きにしか見えません。

勇者と僧侶はフリーレンに10年間、興味を持たず過ごしていたとすら解釈できる描写の仕方です。

②50年間預かった荷物を放置する勇者

魔王討伐後の勇者とフリーレンの動向はよく分かりません。とはいえ、フリーレンは流星を見る約束と魔物から得た戦利品のことを思い出し、50年ぶりに勇者のもとを訪れます。

ここで老いた勇者と再会し、うっかり預ける形になってしまっていた魔物の角を返してもらいます。この場面にも違和感を覚えました。

というのも、何故勇者は50年間も「大切」な仲間の「大事な」荷物を放置していたのでしょうか?

自身の足で直接探しに行かなくとも、手紙などをかつて魔王討伐の旅で出会った人たちに送り、フリーレンへの言伝を頼んだりしてもよかったのではないでしょうか?

一度訪れた場所は二度も訪れないだろうというのなら、文明地全般に勇者の名前を使って連絡するくらいのことをしてもいいのではないでしょうか?

可能な限り手を尽くてしても、フリーレンの足跡を掴めないまま50年過ぎてしまったということなのかもしれません。

何にせよ作中で勇者の50年間の行動はほぼ描写されておらず、50年間ボケーっと待っていただけとも受け取れます*2。

それにも関わらず勇者は50年ぶりに再会したフリーレンに対して、大切な仲間などとのたまうのです。

要はこの場面は、フリーレンにとってはそこまで重要でない荷物でも、勇者にとっては仲間の大切な荷物だというギャップを表現するためだけに作られた、無造作に挿入された描写な訳です。

言伝うんぬんは見ていてすぐ思い至った訳ではありませんが、ここの会話への違和感自体は初見ですぐに抱きました。そのくらいキャラ一人ひとりの背景や文脈を無視した、おかしな会話です。

③僧侶のところ訪れた際の破綻会話

勇者の葬式の20年後、フリーレンは僻地の森の中に住む僧侶のもとを訪れます。ここでの会話の中に、一瞬で破綻したものがあります。

フリーレンは墓にかけるための酒を持ってきたと言って、家の中に入っていきます。

その後僧侶に来た理由を聞かれるのですが、なんと死なれる前に世話になった連中に恩返ししに来たと返すのです。

僧侶が既に亡くなっていることを想定したようなことを言った直後に、死なれる前に等と言うのです。

アニメでは1分ほど、単行本では数ページで破綻したこと言ってしまっている訳です。

最初の発言は照れ隠しと考えればおかしい会話にはなりません。しかし、そういう解釈はしづらい言い回しでしたし、そもそもフリーレンは照れ隠しなどのごまかしをするキャラなのでしょうか?

あるいは再会直後に、生きていたら恩返し、死んでいたら墓に酒をかけるつもりで、と一気に言ってしまえばこの破綻会話は回避されます。

適当に脳内補完したり、セリフの順番を入れ替えれば解消されますし、そもそも一々目くじらを立てる程でもないと思うかもしません。

実際アニメでは誰でも気づくレベルで破綻が分かりやすかったのですが、後に漫画で確認したときは、漫画の方が初見なら気付かなかったかもしれないという程度ではありました。

しかし、この会話の破綻が何故起こったのかを考えれば見過ごせません。というのも、これもやはりギャップを演出するために起こったからです。

人間に対して注意を払ってこなかったフリーレンは勇者との死別を経て、人間に(常命の生き物に)も興味と情が沸いた。ゆえに僧侶のところへ向かった。

それを表現するための訪問の理由として「墓にかけるための酒を持ってきた」と「死なれる前の恩返し」と、矛盾する二つを思いついてしまい、それを無理やりにぶっこんでしまった。

つまりこの破綻会話は作者の考えなしではなく、中途半端に考えた結果発生したということです。作為にまみれています。

実際、ここまで短い時間で破綻する会話は、低評価されている創作物でもなかなかお目にかかれません。単なる繋ぎの会話ではこのような不具合は生じ得ないわけです。

しかし、葬送のフリーレンではヒューマンドラマの体を為すための描写であるため、再現性すらある崩壊描写でしょう。

まとめ

①で説明した、10年間の魔王討伐の旅の間、フリーレンと碌に会話しなかったであろう勇者のセリフのせいで、全然作品に没入できませんでした。

その後の、勇者の葬式が進行するなか、フリーレンが無表情なままでいたが、いよいよ死んだ姿を確認して初めて涙を流し、人間に興味を持たなかったことを後悔するフリーレン自体には感じ入るところがありました。

しかし、勇者もフリーレンに興味なかったんじゃねえの、と①と②のせいで思ってしまい、正直しらけてしまいました。

勇者のセリフの、なかなかイケメンだろう、など知性も語彙力も感じないセリフばかりだったのも、聞いていて面白いものではありませんでした。

軽いノリにするために意図的な部分もあるんだとは思いますが、そうだとしても加点要素にはなりません。葬送のフリーレンのアニメ一話の会話部分は0点です。

作画以外なにも褒めるところがないアニメでした。

単行本一巻

アニメ一話のところで説明したつっこみどころは、話が進んでいくほどに発生しづらくなるタイプのものですし、何なら解消される可能性すらあるものなので、無料で読める範囲は漫画で読んでみようと考えました。

なんであんなのが好評なのか理解不能であり、もしかしたら、(アニメの)二話以降の内容は素晴らしいのかもしれないという期待もありました。

そもそもアニメ化によって歪んだ可能性もあるなとも思いました。

しかし、単行本一巻の範囲も、不快になる直前レベルのひどい描写がちらほらある始末でした。

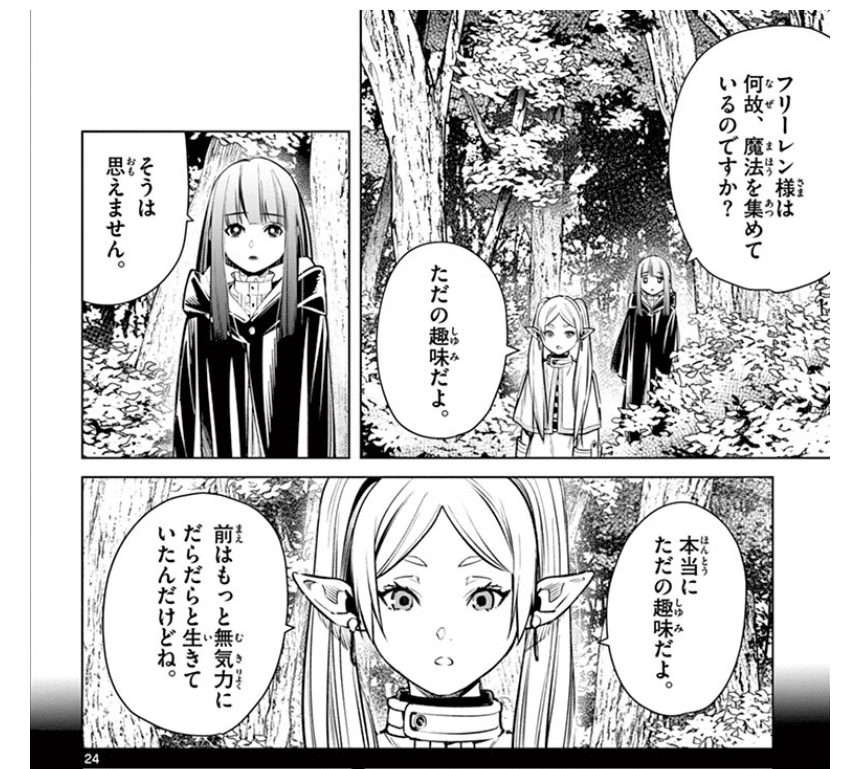

蒼月草のくだり

何故おばあさんは手掛かりがあるのに、さっさとフリーレンにそれを見せずに半年も傍観してたのかも謎でした。

しかしそれ以上に、この話のクライマックス付近での会話が、作者の作為にまみれた違和感だらけのものとなっています。

勇者との会話の思い出を語るフリーレンに対し、フェルンがくだらないと返します。

ですが、どう考えてもこの場面で「くだらない」などと返すのはおかしいです。

フリーレンは非常に曖昧で抽象的な言い方で思い出を語ります。よってそれを聞いても困惑するか、もっと詳しく聞こうとするのが自然です。

それなのに、恩人の知り合いであり、魔法の師匠であり、一緒に旅した相手の発言を、それに関係する植物の捜索を半年も手伝ったあげくに、くだらないですねなどと返すなんてありえません。

これもまた、事情をよく知らない者からすればくだらないが、フリーレンの中では大切な思い出というギャップを表現するために、フリーレンの周りのキャラが歪んだ発言をさせられている例です。

そもそもフェルンはフリーレンの魔王討伐の旅について、どのくらい聞いてているのでしょうか?興味もないのでしょうか?やはりこの二人も、ろくに会話しないまま蒐集の旅をしているのでしょうか?

もし、それなりに聞いているのなら(フリーレンが親しくなった人間が少ないことが分かっているのなら)、ある程度の事情を推察することも可能ではないでしょうか。

場当たり的で、キャラの文脈や背景がまるで考えられていません。一つの話の中でのクライマックスシーンなのにです。

浜辺の掃除

一巻範囲では、唯一いいなと感じたのが、浜辺で船の残骸を片付ける話です。

その街の初日の出を拝む風習を知り、フェルンとともに朝早くから浜辺の方に出かけたフリーレンですが、朝日自体には何も感じるところがありません。

そのとき、勇者たちとともにこの街を訪れていたことを思い出します。

当時は、わざわざ早くに起きる程興味がないと初日の出見物を断ったフリーレンですが、勇者に「君はそういうやつだ」と言われます。

ところが、70数年ぶりにその街を訪れた現在の時間軸において初日の出を拝んだフリーレンは、自身がその行為を楽しんでいることに気付きます。

それは景色自体を楽しんでいるのではなく、旅の仲間と同じ景色を共有していることを楽しく思っている訳です。

つまり勇者はフリーレンが何かしらの行為そのものではなく、ある行為を仲間とともにこなすこと楽しめる者だということを理解していたのです。

更に別の解釈も可能です。

魔王討伐の最中のフリーレンは、当時のフリーレン自身が思っていた通り、もし初日の出を見ても何も感じ入らなかったかもしれない。

しかし、現在の時間軸至って、フェルンと拝んだときには楽しめるようになっている。

つまり、勇者の「君はそういうやつだ」というセリフは、フリーレンの本当のところを見抜いてたわけはなく、「そういう(仲間とともに景色を見る行為を楽しむような)やつ」になって欲しい、と言っているという解釈です。

いずれにせよ、フリーレンの中の勇者、勇者の中のフリーレンの大きさを感じられる素晴らしい描写です。

それ故に、アニメ一話範囲の勇者の言動・行動は残念でなりません。

唐突な魔法の解説

魔王討伐の旅の途中で邂逅し封印した魔物がもうすぐ動きだしてしまうということで、その魔物のところへ向かい今度は討伐するという筋書きです。

そのなかでこの作品世界での魔法の解説もなされます。

この話単体はおかしくありません。

葬送のフリーレンの世界では魔法は体系化され、技術面において訓練がなされ、新しい知見によって大きく前進していくものだということが分かります。

しかし、魔法の解説をこのタイミングでし始めるのは、作品全体の流れを考えると突っ込みどころ満載です。

この作品はエルフが主人公であり、ドワーフも出てきています。そのうえでおそらく人間が最多数なのでしょう。

そして勇者VS魔王という構図をひいてきていて、魔族という概念も存在します。

これらの種族やそれぞれの関係についてほぼ解説していないにも関わらず、攻撃魔法だの防御魔法などといった解説がなされるのは、優先順位を間違えているとしか思えません。

エルフとドワーフなんてもはや常識だとか、勇者と魔王なんてよくある設定だからといって説明を省いていいものでしょうか?

知らない人の方が少ないとか、知らなくても大筋に問題ないということは分かりますが、だったら魔法の方もまた「常識」ではないでしょうか?

超常の力の総称としての魔法という扱いであり、人間でない種族としてのエルフ、ドワーフ、魔族とし、ちゃんと解説しないまま話を進めていく、という手法なら理解できます。

しかし、魔法についての解説を、それも具体的かつ一定の体系をもって解説してしまえば、これまで突っ込みどころではなかった部分まで突っ込みどころになるのです。

どういう資質があれば魔法を使えるのか?僧侶が使う力は魔法とは異なるのか?容量は?そもそもどういうことが可能なのか?当時の防御魔法が通用しないのに、封印は可能なのか?封印も魔法なのか?魔法に関するものだけでも疑問は尽きません。

そして、それらがこの話で解説された内容よりも優先順位が極端に低いとも思えません。それとも、解説されていない分は「常識」ということなのでしょうか?

更に別の疑問も降ってきます。

アニメ一話の中でもドワーフを前衛職に、と旅に誘うくだりがありましたが、防御魔法があるのに、なぜ盾役が必要なのでしょうか?

詠唱のための時間稼ぎとか、魔力を節約するためなどと脳内補完できなくもないです。

ですが、この作品では魔法を打つ時の隙も、打つためのエネルギー源よりも、攻撃魔法と防御魔法うんぬんを優先して説明しているので、集団戦闘に関して確かなことは何もありません。

そもそも前衛後衛という概念にも疑問が出てきます。

攻撃面でも防御面でも強力な魔法のような力が存在するのに陣形に意味などあるのでしょうか?

魔法使いと僧侶という後衛がいるのだから、勇者と戦士(ドワーフ)という前衛も存在するという、安易な「常識」に引きずられた、(この作品では)意味も意義も不明な概念にしかなっていません。

更にはドワーフを旅に誘ったくだりもよく考えるとおかしいです。

50年間の一人旅では前衛を必要としていなかったのに、勇者の葬式後の旅では前衛を欲した理由はなんでしょうか?

勇者の死をきっかけに一人では危険な土地を目指そうと思い至ったのでしょうか?

いずれにせよ、その後僧侶と再会するまでの20年間で前衛職を雇った様子はありません。なんのためにドワーフを誘ったのでしょうか?

結局あの会話は、ドワーフもまた歳をとって衰えたことを作者が読者に向かって説明しているにすぎません。

お茶を濁しておくからこそ、説明しなくても済み、突っ込みどころ足りえなくなる部分もあるのに、話を回すために唐突かつ雑に明らかに説明の優先順位に低い魔法(の中身)に触れたせいで、無数の疑問が湧き出てきます。

これが作品の薄っぺらさを痛感させ、読み応えを大きく損ないます。*3

何を説明すべきなのか、何を表現していきたいのかを作者自身が全くつかめていないことがまる分かりとなっている回です。

しつこすぎる「生臭坊主」

(特に)フリーレンが僧侶に対して「生臭坊主」とぼそっと言うくだりが存在します。

一巻の中に5,6回も用いられる言葉で、私はかなりの頻度に思えます。

大の酒好きということが最序盤から描写されていて、聖職者のくせに俗っぽいということでフリーレンから言われてしまいます。

その後も事あるごとに「生臭坊主」は使われ続けます。

他には、フリーレンを家にとどまらせ続けるために嘘をつく、教義と違う死生観を語る場面。

時には(俗っぽくない)いいことをした時にもです。

ですが、これは生臭坊主などと言われるほどのことでしょうか?

この手の悪態のような言い草は、ちょっとした悪行を大げさに言っているからこそ、冗談として成立するのではないでしょうか?

例えば「もってけ泥棒」などがそうです。

お互いに一定の信頼がある仲で、一人が強引にもう一方の持ち物を持って行ったときなどに使われる表現で、冗談と誰が見ても分かります。

ところが、後に5回も6回もその事をさして「泥棒」といった発言をし続ける作品を見たことがあるでしょうか?

葬送のフリーレンの場合は大量飲酒以外にも、様々な場面で使われているので、あだ名として定着としているということなのかもしれません。

しかし、もし生臭坊主と言われるような理由が複数あるということなら、もはやただの冗談では済まなくなるのではないでしょうか。

勝手に徴税したり、集団で武装したり、政治に口出ししている訳でもないのに、あんなにしつこく生臭呼ばわりされる謂れがあるでしょうか。

そもそも飲酒は、城下町?で司祭職を罷免されるほどの悪行でもないのに、生臭だの女神のもとへはいけないだのと言われるほどの行いなのでしょうか?

これもまた、聖と俗を併せ持つこと、あるいは単にギャップとして表現するために、無理に「生臭坊主」と僧侶の周りに言わせているようにしか見えません。

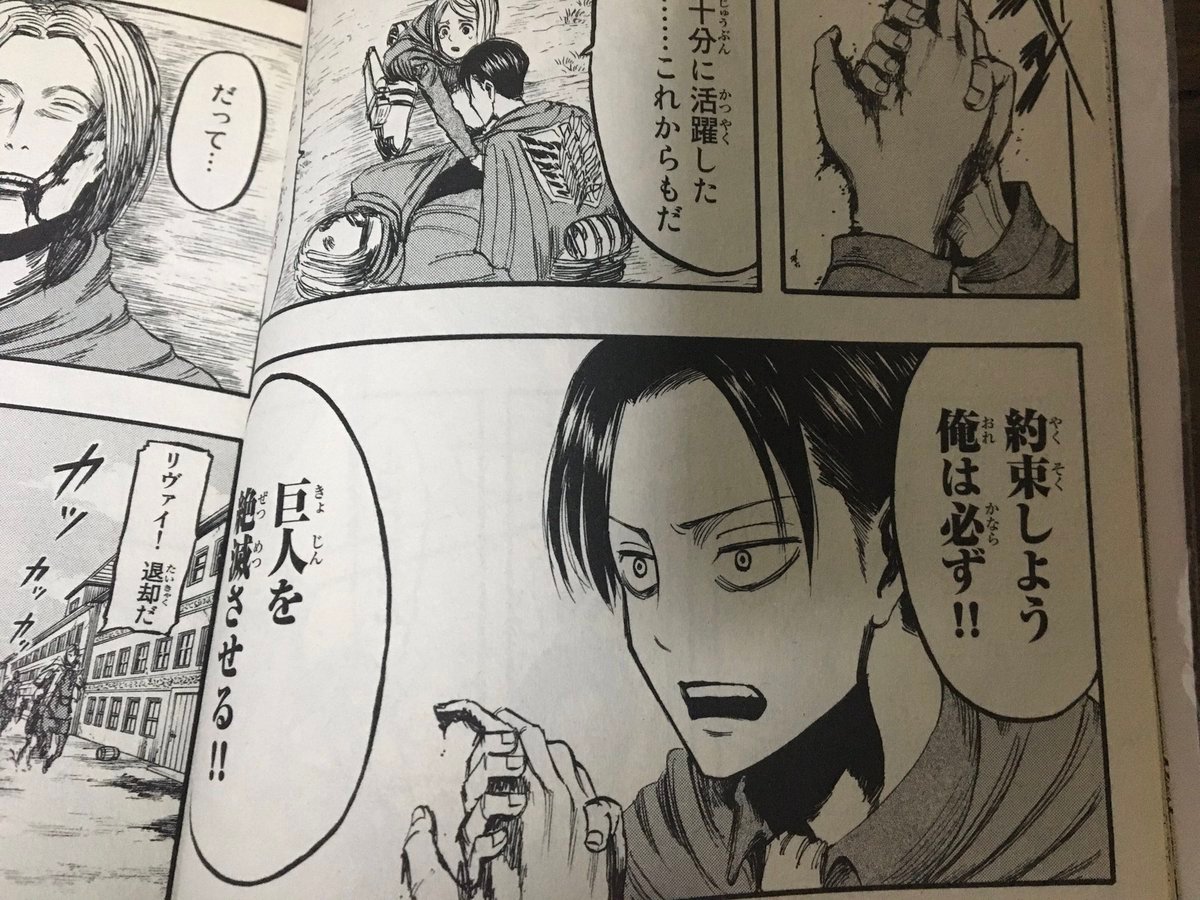

例えば「進撃の巨人」でも、リヴァイが、巨人の血をわざわざハンカチで拭うほど潔癖症で几帳面な描写を入れたすぐ後に、今際の際の部下の血まみれの手を躊躇なく握りながら、声をかけるという場面があります。

これもまた、ギャップを使った表現ではありますが、何度も繰り返される表現ではありません。

リヴァイがエレンなどに対して異常な潔癖ぶりを間接的に見せる場面はいくつかありますが、それだけです。

もし「進撃の巨人」でエレンやミカサがリヴァイに対して、「潔癖野郎」とか「几帳面チビ」と罵る場面が一巻の尺で5回も6回もあって、かつリヴァイが不衛生だったり汚れることを厭わず仲間のために行動する描写が2回も3回も入っていたとすれば、おかしくないでしょうか?

おかしいとまでは思わなくても、面白いやりとりだと思えるのは一回目のやりとりだけでしょう。*4

葬送のフリーレンにおける「生臭坊主」は、まさにこの進撃の巨人を使って行った例えのような使われ方なわけです。

ここには表現力の無さというよりは、作者の語彙力の低さと教養の無さを感じてしまいます。

総評

魔法の部分は、後に解消されていく突っ込みどころな可能性はあります(それでも何故あの内容を最初に説明しようと思ったのかは謎ですが)。

他にも、特にアニメ一話範囲での勇者のフリーレンの発言に対しての反応なども、むしろあそこでの見せ方がミスなのでしょう。

そして、後々明かされていく魔王討伐の旅で、フリーレンと勇者はまともに会話していたのだということになるんだろうとは思います(現在の時間軸では散々フリーレンの時間感覚のズレを強調しておいて、魔王討伐の旅の回想では時間感覚が表出してしまうセリフが不自然なまでに避けらているのを想像すると笑えますが)。

しかし、エルフとそれ以外の種族との時間感覚のギャップを示すためにしても、あの会話はひどすぎて全く作品に集中できないレベルです。

それ以外の突っ込みどころも込みこみで、二巻以降(アニメだと6話くらい以降?)に触れていこうと思えるクオリティではとてもありません。

また、魔王討伐から50年後、更に20年後と、テキストだけで時間経過が読者に伝えられますが、変化したのは勇者と僧侶の姿だけで、他に歳月を感じるような描写は少ないです。

あったとしても数年の経過でも成立しそうなものも多いです(封印が解けそうとか)。

ただのフレーバーテキストのような感覚で70年という年月を扱っているせいで、50年間荷物を放置する勇者が誕生するわけです。

作者は「ヒューマンドラマ」というテーマと「エルフは時間感覚が他と違いすぎている」という設定に引きずられ過ぎています。

その結果、キャラクター一人ひとりの心情に寄り添った会話や場面を描けず、その場その場で肩書だけに沿ったセリフを吐かせたり、キャラクターを通して作者が読者に向かって「説明」しているセリフが量産されるわけです。

漫画なのだから、適当に読んで表面だけ繋げてそれなりに感動しておけばいいのではないか、という意見もあるかと思いますが、だったら誰かしらの名言集や格言集でも眺めている方がよっぽど有意義ではないでしょうか?

元からぶつ切りで、評価もある程度定まっているのですから、葬送のフリーレンなんかよりもはるかに感動できると思います。

逆に読みこめば、ここまで解説してきた通りの突っ込みどころ満載の、感動しづらい漫画なわけです*5。

この漫画が読者に要求しているのは、行間を読むことではなく、都合のいい脳内補完を頻繁かつ強烈に行うことです。読み進めるだけ疲労します。

ここまで挙げてきたような問題点は、名作と言われる漫画にも存在する、という意見もあるかもしれません。実際そうです。

しかし、この漫画では頻度があまりにも高すぎます。加えて、突っ込みどころが作品の主題にくい込んでいます。

ジョジョの奇妙な冒険なんかは特に、細かい突っ込みどころだらけですが、大して気になりません。それは「ノリと勢い」があるからです。

名作と言われるような(漫画)作品はアクション要素が多いものが大半だというのもありますが、作品はストーリー、キャラの成長、バトル、その他たくさんの要素で構成されていて、どれかに欠陥があっても見逃そうと思えるわけです。

ところが、この作品では会話とコマ割りを使った描写などで、キャラクターの心の機微を表現することのみが主題なのに、そこに過誤がある。

だから読者側が、場面をちょうどいいようにぶつ切りにして、多くの要素がこの漫画に存在するかのように無理やりに読んでいかないと、問題点にフタが出来ないし、「感動」できないわけです。

夏目友人帳や蟲師も序盤だけ読んで挫折しましたが、質が低いと感じた記憶はありません。

しかし、葬送のフリーレンは合うけど質が低いという感じで、単純に拙い作品です。

作画とキャラデザは素晴らしいです。節々では感じ入れる場面何個もありました。

しかしそれらではとても相殺できないほどの、読後感を大きく損なう突っ込みどころだらけで、何故これを高評価できるのか理解できませんでした。

※2024/8/25追記

このコメントからも分かる通り、「葬送のフリーレン」を賞賛している人は一般的な人情表現を強く念頭に置きながら読んでいるっぽいんですよね。

この記事は、その一般的な人情表現を踏襲しようとした部分においてばかり、作品世界の作りこみの甘さや、ワードチョイスの拙さ、キャラクターの心情との乖離といったものが目立ち、作為を強く感じ、それがつまらなさ、薄っぺらさにつながっていると指摘したつもりです。

一般的な人情表現、またはキャラクターの心情に寄り添うといったこと、そのどちらをストーリーの「深いところ」と位置付けるかの違いが賛否を反映している部分もあると思います。

そういう意味でこの記事の批評基準は一面的という指摘は一利あります。

しかし、「葬送のフリーレン」を気に入っている方達もまた、キャラクターの心情や文脈といった部分を軽視している傾向も事実として存在します。

このコメントも記事の指摘をすべて「矛盾」と換言し(厳密な意味での「矛盾」を指摘しているのは一か所だけなのに)、その後に滔々と矛盾に関するカタルシスや面白味を解説しています。

つまり、小説を引き合いに出しているのもあって、「葬送のフリーレン」を(矛盾やギャップといった)一般的な人情表現を見出し、重ねるためだけの場として認識しているように思われます。そして、それが表面的な描き方でも気にしないわけです。

さらに「葬送のフリーレン」に対する批判もまた、一般的なものが存在して、それに対して反駁すればいいのだという意識が透けて見えます。

ただ、「葬送のフリーレン」のファンにそういう一定の傾向はあるのだろうとは思うんですが、この独善的な文体はこの方特有のもので、大多数の「葬送のフリーレン」ファンは、真っ当な人格と言葉遣いをしていらっしゃると思います。

この記事はどちらかというと「葬送のフリーレン」に対して否定的な方が多く訪れるはずですが、このコメントを見て「葬送のフリーレン」のファンの方全般への隔意は強めないで置きましょう、とお願いしたいです(私が言うのもなんですが)。

*1:人類に普遍的な敵役とは悪い魔法(法力や神的な力も含めて)使いや化け物であり、魔王や魔族などの概念は付属品や限定化としては突飛でしかなく、流行している以外で用いる意味がない言葉だと思っています。ドラゴンクエストが好きだから余計にそう感じています。

*2:後々勇者の動向は語られるのかもしれませんが

*3:例えば漫画「キングダム」でかつて敵国の投降した兵を40万人も生き埋めにした、というくだりが出てきます。史実を基にした表現ですが当時の人口や生き埋めのための手間などを考えれば誇張された数値としか考えられません。「キングダム」の中では、趙兵40万人の恨み、として度々描写されるのですが、40万人という数字は脇に置いて、単に大勢の投降した兵士を虐殺したと読み替えれます。しかし、もし募兵についての具体的な場面が描かれ、例えば数万人集めるのにも苦労しているような状態を描写したとしたら、40万人ってなんなんだよおかしいだろという突っ込みどころが生まれるわけです。また、募兵に限らず「キングダム」では内政の描写はほぼ省かれ、基本的に合戦主体で話が進んでいくため、兵数や兵糧や武装の用意といった部分で突っ込みどころが(作中描写だけでは)存在しないわけです。

*4:実際、私も最初の「生臭坊主」にはくすっと笑えましたが、その後繰り返される同表現を見ていくと、「生臭坊主」はただの冗談ではないのか?こんなに幅広い意味合いで使っていい表現か?と思い始め、最初の「生臭坊主」すら適切な表現だったのかと疑問符が立ちました。聖職者としての一面がほとんど描写されていなかったので、ギャップですらないという突っ込みもあります

*5:何なら一読しただけでここまで突っ込める漫画です

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?