売れない小説、出版する意味はある?

小説には(たぶん)「売れる小説」「売れない小説」の2種類があります。この二つにはどんな違いがあるのか、考えてみることにしました。

Title photo by xdxd_vs_xdxd(CC BY-SA 2.0)

葉っぱの坑夫がここまでに出した小説は、アンソロジーの短編小説集を除いて3冊あります。残念ながらどれも「売れる小説」には入りません。すべて海外の長編小説(英語)からの翻訳です。原作者は三者とも比較的若い作家(執筆当時30代)で現存していますが、(少なくとも日本では)まったく名前が知られていません。

3作のうち2つは、海外の文学賞をとったり、最終候補に残った作品です。ブッカー賞とかノーベル文学賞のような日本で知られている大きな賞ではなく、コモンウェルス文学賞という日本人にとってはあまり馴染みのないものですが。ちなみにコモンウェルスとは、イギリス連邦(Commonwealth of Nations)のことで、大英帝国時代に旧領土だった国々による政治連合です。この賞はそこに属する国(オーストラリア、カナダ、ナイジェリア、インドなど50数ヶ国)の作家を対象としています。

葉っぱの坑夫の小説3作の著者は英語作家ではありますが、出身国は欧米ではなく、一人はベトナム、一人はガーナ、一人はジャマイカです。いわゆる「英米文学」からは外れているとみなされる人々だと思います。近年は移民文学やアフリカやアジアの英語作家が海外で注目されていますが、日本ではそれほど興味をもたれていないようです。ジュンパ・ラヒリは日本でも人気がありますが、彼女の場合、移民2世で生まれはロンドン、育ちはアメリカ、母語も英語なので移民作家に入るかどうか。

葉っぱの坑夫で出版した3人の作家は、書く言語は英語ですが、文化的背景や小説の素材には出身国の色合いがつよく出ています。また小説の言語である英語も、ネイティブというわけではなく、後天的に取得した言葉と思われます。葉っぱの坑夫としては、そこのところが興味を引かれたところだったのですが、日本の読み手から見ると、馴染みのない地域の、馴染みのない語りによる、馴染みのないストーリーということになってしまうようです。

3人のうち、賞はとっていないけれど、アメリカのアマゾンのレビューを見るかぎり、人気の高い作家がいます。ベトナム出身の作家で、レビューの数132、星のレートが4.5となっています。これは著者と似た体験をもつ人(ベトナムからの難民)が、アメリカにはそれなりの数いることの反映かもしれません。(この小説の元となるエッセイでは、プシュカート賞を受賞。)

小説というのはもともと、書き手と読み手の相性が大きく作用するもので、実用書や啓蒙書、エッセイや旅行記などより、選択の幅が限定されるように思います。自分の例をとっても、日本人作家でいえば、ごく限られた少数の作家のものしか読んでいません。海外の小説の場合は、日本語で読むにしても英語で読むにしても、ちょっと事情が変わってきますが。

実はわたし自身は、読書の中で小説の割合はかなり低いのです。全体の1/3から1/4くらいかもしれません。小説は面白いですし、小説でしか表せないもの、あるいは小説で表現するのが適している題材はあります。でもなかなか読む機会に恵まれません。その理由は読みたい対象が見つからないから。葉っぱの坑夫で出した3冊の小説は、テーマ的に非常に惹かれるものがありました。作家に関しては、全員未知の人でした。作品を読んで、非常に心惹かれ、翻訳出版を決めました。どんな小説かというと以下のような内容のものです。

1. ベトナム戦争終了後にボートピープルとして出国、アメリカに渡り、そこで多感な成長期を過ごした少女の自伝的小説。(2013年)

2. ガーナ奥地の村で起きた奇妙な事件。村の長老の昔話とイギリス帰りの若い監察医の事件解明の過程がスリリングに交錯する。(2014年)

3. ジャマイカの1970〜1980年代、貧困、無学、暴力、反モラル、迷信や呪術に覆われた「クソ沈下地区」で成長した少年ケニーの物語。(2018年)

いかがでしょう。1と3は社会派っぽい小説のように見えるかもしれませんが、まったくそうではありません。2はこの世代(1970年代以降生まれ)のアフリカの作家に最近見られるようになった、エンターテイメント系文学作品です。

最初に出版した1は、『私たちみんなが探してるゴロツキ』というタイトルで、作家はレイ・ティ・イェイム・トゥイという人。サイゴン陥落後3年の1978年、ベトナム南部の村に住む6歳の少女が、小さな漁船に乗って国を逃れました。命からがらの状態で海をさまよう漂流生活をつづけ、最終的にアメリカに渡ります。サンディエゴに住む初老の夫婦が、シンガポールの難民キャンプにいた少女とその父親を受け入れる決心をしたからです。

ラッセル氏は退役した海軍軍人だった。太平洋地域に従軍していたことがあり、そこの人々がからだが小さくて親切だったことを覚えていた。ベトナムからのボートピープルの話を聞いたとき、ラッセル氏は何日も眠れない夜を過ごした。天井を見つめ、大海に浮かぶ小さな舟に横たわる、名前も顔も知らない人々のことを考えつづけた。ラッセル氏の心の中で、ベトナムのボートピープルの姿は、沖縄やサモア、さらにはハワイの人々との思い出とひとつになった。

(『私たちみんなが探してるゴロツキ』スートップ!より)

最初にこの本を読んだとき、このシーンは印象に残りました。こういうことがあるのか、と。軍人だった人が、国に帰ったのち、寄港した土地の人々のことを思い出し、それが援助という行為につながる。人間というのはどんな人も、一言では語りきれない、さまざまな側面を同時にもっているのだな、と感じました。(下の写真: the U.S. federal government, 15 May 1984)

ラッセル氏のもとに引き取られた、少女と父親(と4人の若者)はアメリカでの生活をはじめます。6歳だった物語の語り手は、物語が進む中、じょじょに成長していきます。しかし物語の時系列は行きつ戻りつし、空間的にもベトナムとアメリカを何度も往復します。モノローグで語られる言葉は率直ですが、ときに大きくワープし、そのたわみや歪みのせいでほとんど詩のような表現になることもあります。

父さんにまつわる噂話は、得体の知れない俗っぽいものが多かった。わたしの父さんになる前は、南ベトナム軍のやせっぽちのガキだった。ヘロイン中毒だった。ゴロツキだった。闇市でアメリカのたばこを売っていた。女の子をあさりまわっていた。家を飛び出していた。父さんはアメリカ軍で訓練を受けた選定部隊の一員だった。飛行機から飛びおり、何週間もジャングルの中や山中の村に潜入した。父さんの友人たちはまわりでバタバタと、戦争の間も戦争のあとも死んでいったが、どうしてか父さんは手をつきひざをついて、なんとかそこから這い出て生き延びた。

(『私たちみんなが探してるゴロツキ』鳥の骨より)

本のタイトルの「ゴロツキ」は英語のgangsterからきていて、それは少女の父親の若い頃を指す言葉でした。と同時に、小説の語り手である少女のなりたかったもの、でもありました。ゴロツキとは、ワルで、はぐれ者で、ヤクザだったりするわけですが、少女の目からは隆々とした光り輝くもの、強さの象徴でもありました。それは父親がアメリカに来て失ったものでした。

主人公の父親はアメリカに来て、若い頃もっていた強さや輝きを失います。言葉(英語)ができない、まともな仕事につけない、社会的に誰からも下に見られる、などの理由で自信を失い、生来の自分を保つことができなくなったのです。そのことが主人公に与えた影響は大きく、痛みともいらだちともつかない心の重荷になっていきます。この物語はある意味、少女の父親の人生を描いたもの、とも受け取れます。

『ゴロツキ』はノンフィクションではなく、小説の形をとっています。おそらく語り難いことをなんとか語る方法として、このスタイルが選ばれたのではないか、と想像します。語るのが困難なことを小説の形を借りて書く、という意味では3にあげたジャマイカの少年ケニーの物語も近いものがあります。

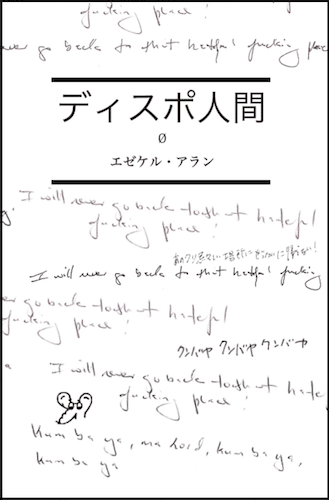

エゼケル・アランによる『ティスポ人間』は「実際に起きたことから触発された小説」と副題にあるように、自伝的小説といっていい作品です。この小説は最初ウェブで連載の形で、毎月数章ずつ公開し、すべての訳が終わったところで紙の本(amazonオンデマンド)とKindleにして出版しました。

この小説がどんなものか、どんな風に進行するのか、説明するのはとても難しいです。スタイルとしては大人になったケニーが、「クソ沈下地区」に暮らしていた頃のエピソードを、日記や詩、小説、民話、イラストなどを織りまぜて回想する手記風の仕立てになっています。小説からの引用をひとつ紹介します。

クソなし尻のくせに、芸術家なみに盗みに精通した16歳のブライアンは、静かにそっと出ていって、他人の私有地にこっそり入りこんだ。午後早い時間に、自分のうしろに(そうするしかない迷い犬みたいな)自分の影をひきずってブライアンが出ていくのをぼくは見た。あいつはマンゴーより価値のあるものを探して、見知らぬ人の私有地に入っていった。するりと狡猾に、偵察と探索を重ね、漁りまわり、あちこち嗅ぎまわり、、、ブライアンはヤギに目をつけた。

(中略)

そのときぼくはマンゴーの木の上にいたことで、農夫たちがブライアンを追いかけているのを見た最初の人間となり、結果、ブライアンが追い詰められた塀のところに最初に着いたのもぼくだった。そこまではっきり覚えている理由は、問題の日ぼくはまだ13歳の子どもで、どんだけ貧乏だったとしても、13歳の子どもが絶対にしたり、見たり、聞いたりしちゃいけないことがあったから。11歳のいとこを騙すのもそのうちの一つ。ママが二度目のクソ死産するところを見るのは、ここには入らない。悪ガキ集団が頭のおかしい老女の家に火を放つのを見てること、これも入らない。にもかかわらずぼくがそのとき心からそこに行かねばと思ったのは、ジャマイカのど田舎の暴徒たちに捕まったいとこの目を見るためだった。農夫たちはまさに鉈持ってこい、と叫びながらやって来た。

農夫と鉈の間には、二つの普遍の真理があった。一つはジャマイカの本物のど田舎の農夫は、どんだけ努力したとしても、よそ者ツーリストにわかるようにしゃべることができないということ(「なめだ」って言っても「食べな」に聞こえないだろう?)。そして彼らは、スラムの女の舌より鋭い鉈を「最低でも」二つはもっていた。

(『ディスポ人間』第6章あいつ、きれーな髪してたなぁより)

これは同じ地区に住むいとこのブライアンがヤギを盗んだことで、農夫の集団に殺された話です。とにかく、この小説はどこを切っても「子どもが絶対にしたり、見たり、聞いたりしちゃいけないこと」だらけなのです。でもそれが現実、現実はそこにしかないところで少年ケニーは育ちます。それを語るとき、どんな語り方があるのか(そんなものは語るな、と言う人もいると思いますが)。身内の悲惨な状況を語るその語り口(ユーモアと皮肉と明け透けさと子どもならではクールな視線が入り混じった表現)、そこにこの作家の個性と才能を感じました。

残る最後の小説はガーナの詩人で作家のニイ・パークスの『青い鳥の尻尾』です。これは上の二つとは違い、ストーリーと作者には直接的なつながりはありません。舞台は何百年にも渡って変わることのないガーナ奥地の村。そこで起きた奇妙な事件。ある男の小屋で不吉な残存物(人間のからだの一部のように見える)が発見されます。そこにイギリス帰りの若い監察医が、事件解明のためにやって来ます。物語は村の長老、オパニン・ポクのひとり語りで始まります。

鳥たちが啼きやむことはなかった。そう、何かことが起これば、鳥たちは歌をうたいはじめるんだ。わたしのじいさんの時代には、森は大きくてふかいふかい森だったから、野ブタを捕まえるのにそう遠くに行かなくてよかった。うん、野ブタの足跡は村のへりまで来ていて、獲った肉の味わいは、わたしらにとって水みたいなものだった。しこたま食べたものだ。よく覚 えているさ。今はあいつらは森のずっとずっと奥にいる、野ブ タはな。だがすべてはオニャメの大きな手の中にある。オニャメ、光かがやくオニャメだけが、ヤギの糞がどうしてああも美しいのかを知っている。

(『青い鳥の尻尾』クワシダ ー ンキ・クワシ(日曜日 ー 第三週七日)より)

この村には呪いや呪術といったものが色濃く残っていて、村人はみなそれを信じ、その支配下で(あるいはそれに守られて)暮らしています。ポク長老は村の顔であり、また賢者のような存在でもありますが、村の成人講座で英語を習ったりと進歩的な面もあります。小説は英語で書かれていますが、村の言葉であるトゥイ語や首都アクラの人たちや警察官のつかうガ語、ピジン英語もたくさん出てきます。以下はポク長老とアクラからやって来た警官のおかしな会話。

その女は見たのか?

あー、そうだ、おまわりさん、見たよわたし。 こんな、ホソーーッこい女だ。

警官がにっこりした。それで何か臭うアッタカ?

いや、何も臭うナカッタ。

そうかそうか。警官は他の警官たちの方を振り返った。おまえたち何か臭わなかったか?

はい巡査部長、腐った肉みたいな臭いがしました。

了解。警官はわたしの方にまた向き直った。おまえはそれで、 何か臭うアッタカ?

いや、巡査ブチョ。

(『青い鳥の尻尾』クワシダ ー ンキ・クワシ(日曜日 ー 第三週七日)より)

監察医カヨ・オダムッテンはイギリス帰りの「現代人」。あらゆることは科学によって解明され、証明できると信じて事件解明にやって来た人物です。図式化するなら、ガーナの古い因習にとらわれた村と、イギリスという高度に進んだ文明社会の対比と言うことも可能です。が、著者は心理的に、そのどちらかにより加担している、というわけではありません。この小説は自伝では全くありませんが、著者の出自と成長過程、そして後のイギリスでの生活の副産物であることが想像できます。

ニイ・パークスはイギリスで生まれ、幼少期にガーナに両親とともに帰っています。イギリスにいたのは両親が大学に行っていたためです。ですから成長期の大部分はガーナで暮らしていました(後にイギリスの大学に行く)。本人の話では、ポク長老に特定のモデルはいないけれど、人物像のベースとなるような老人たちとはたくさん交流があったようです。想像するに、因習の残る文化(ガーナ)と先進国(イギリス)という二つの相反する要素は、著者の中に同時にあって、その狭間で生きてきた自分の中の衝突や齟齬を、探偵小説のという形で表そうとしたのでは、と。

この3作はまったく違う物語ではありますが、心の中にある違和感のようなものを「第三者的視線」から書いた、という点で共通しています。ベトナムの少女の話では、主人公の父親を見る視線がそうですし、ジャマイカの少年の話は、大人になって海外でビジネスマンになった者の視点が語り口の色合いとなり、ガーナの物語では問題の村を、あるいはガーナという国のあり方を先進国の目線で批評する部分がそれに当たります。どの小説も、内側からの視線のみでは書けなかったものであり、原理の異なる二つの世界のぶつかり合いがテーマになっていると思います。

さてこの記事の最初の問い「売れない小説を出版する意味はあるか」ですが、売れない小説には、作品そのものの出来や著者の知名度だけでなく、想定される読み手が、どのような社会状況の中で生きているかと深く関係していると思われます。読み手の指向を変えることは難しく、また社会状況を変えることも簡単ではありません。ただ文学というものが、読み手の指向に合わせて、好みに合う、あるいは必要とされている作品だけを生み出していけばいいのか、というとそこにも問題が発生すると思います。

葉っぱの坑夫でやってきたことは、日本にすでにあるモノの見方とは違うなにか、それが日本語の読者に現在もとめられているものではなかったとしても、今ここにはないけれど無関係とも言えない問題、目にしにくい課題を提出することだった(である)のだと思います。非常に少数ではありますが、特別な宣伝や出版イベントなどをしなくとも、これらの本を手にとり、読み、何かを受けとってくれる人々がいることは、ここから先も小説を出版していこうという励みになっています。

以下、上にあげた3作の紹介です。すべてアマゾンで紙の本(オンデマンドのぺーパーバック)、Kindleの両方で出ています。

また以下のページで、小説の一部、あるいは全部がお読みいただけます。

『私たちみんなが探してるゴロツキ』より「スートップ!」

『青い鳥の尻尾』より「クワシダ - ンキ・クワシ(日曜日 - 第三週七日)」

『ディスポ人間』ウェブ版(2017年7月 - 2018年6月連載)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?