[エストニアの小説] 第5話 #4 村の巡回(全15回・火金更新)

というわけで、カトリ・パルビは新たな住人やその暮らしぶりをもっと間近にみようと思った。朝早い時間、まだ日が昇ってない早朝、散歩のためにカトリは身なりを整え、清潔な服を着て、白いスカーフを頭に巻き、父親譲りの重い鉄の持ち手のついた杖を手に(それで犬や悪ガキを追い散らす)、畑や小作農地を歩いてまわる。ゆっくりと毅然とした足取りで、頭を少しそらし、その目は厳しく、熱がこもっている。父親のマディス・パルビが貸借人から金を集めていたときのように、農夫を叱責するときのように、貧民を追い払うときのように、そのようにカトリは振るまった。この女は間もなく70歳を迎えようとしていたが、頬骨の尖った顔はいまもバラ色で、目の下にしわの1本もない。髪だけは白くなって、スカーフが頭から滑り落ちると、銀色に輝く髪の束が現れた。

農家に入っていくと、あたりをジロジロと眺め、家の中を検証し、もったいぶってベンチに腰を下し、杖の頭で家主の胸をつついてこう尋ねる。「あんたは誰?」

「この家の未亡人です」とその人は答える。「リース・アンテルバクスです」

「どこの教区から来たの? 生まれはいつ、結婚はいつ? ここテリゲステにはいつ来たの、子どもは何人、その子たちの名前は? 旦那は誰なの? 以前にうちの屋敷で働いていたことはあるの?」とカトリは訊く。

こと細かにその答えを聞くと、立ち上がってこう言う。「リース・アンテルバクス、子どもたちの世話をちゃんとするんだよ。ここに来るときに、あんたの子どもたちが泥の中を転げまわってるのを見たけど。悪魔みたいに汚かったね。それから家の中はもっときちんと整頓して。ほら、ほうきが部屋の真ん中に寝そべってるし、シャベルがベッドの上に放り投げられてる。見た目が悪いし、まともな人間のすることじゃない」

寛大な表情でうなずいて、カトリは出ていった。

この女が「村人を知る巡回」をすることに好意がもたれているわけではなかった。入口のドアを目の前でピシャリと閉められることもあった。大口を開けた怪物が歩きまわるような行為は何のため? もっと前にカトリは墓場に送られるべきだった。あるいは人生の晩年の日々を、リンゴの木の下で朽ちて過ごすべきだった。しかしこの女は歩きまわり、あれを訊き、これを訊き、と誰かの祖母か保護者のように振るまっていた。この屋敷のある土地が今も自分のもので、村人は農奴とでも思っている風だ。なんてことだ、このババアがいまも巡回するとは、100年前にやっとけ!

もうろくしかけのテニス・ティクタ爺でさえ、カトリの方へやって来て、いきなり大声でこうわめく。「あんたみたいな年寄りが、なんで村じゅう歩きまわって人をイライラさせるんだ。みんな嫌ってるぞ。過ぎた日のことを思い出させるだけだ。いいか、この俺でさえ、あんたからしょうもない土地をもらうというバカな真似をした。あー、神よ、雨が降ればすべての種が畑から洗い流された、スズメが食べる分さえ残ってない。もしこの俺が、もっといい土地をもらうまで、もうちょっと待っていたら、何も手に残されないなんてことになったか? 青々とした肥えた土地の一部が俺の手に入ったはずだ、焼きたてのパンを切るみたいに、農園の中の敷地からな。だが今の砂ぼこり舞う土地で、いったい俺に何ができる? もし俺がほんの小僧だったら、村の犬どもに投げつけるために、砂のケーキを作っただろうよ。あー、カトリ、カトリ、あんたは俺の人生に何一つ幸せをもたらさなかった。他の者たちもあんたのことなど忘れたい。あんたは、あんたみたいな年寄りは、畑に行かない方がいいんだ、人をイラつかせるだけだからな」

カトリ・パルビは自分の杖でこの男を押しのけた。

「誰が言ったんだ、このメメしいロバが、わたしが年寄りだなんて」 カトリは迫った。「あんたこそ自分の墓に入るときだよ。苔に埋もれて何も感じなくなってるんだ。わたしのことじゃない」

カトリは足を開いてどっしりと立ち、テニス・ティクタを見くだすように眺めた。

「いい、わかる?」 カトリは一言一言に力を込めてこう続けた。「あんたの孫息子があたしには丁度いいんだよ」

テニス・ティクタは噛みつかれたかのように飛び上がった。しばらくびっくりして口がきけなくなったティクタ爺。「な、なんだそれは!」 最初のショックから立ち直ったのかそう言った。

「ほんとにね」 カトリは自信ありげに繰り返した。「あの子はあたしにピッタリだよ」

テニス・ティクタは何も口にしなかった。そして名誉を汚された、やられたと感じた。カトリのことを気が抜けたみたいに見るばかり。四つ辻で悪魔に出会ったみたいだった。

カトリ・パルビがその場を去って、丘の向こうに姿を消してからやっと、ティクタ爺は気を取り直し、拳を振り、息を弾ませ、もう声が相手に届かないとわかって大声をあげた。

「いいか、俺の孫息子はおまえなんか相手にしないからな」と激しく言い返した。

ティクタ爺は家まで走っていって、また拳を振りながら声をあげた。

「そんなことは起きない! あの魔女が、キリスト教徒を食いものにしやがって。俺の孫は絶対おまえになんかなびくものか。この詐欺師が、屋敷10軒、広大な農地があったとしてもな。孫はおまえなんか相手にしない、魔女のような女はな。おまえは俺をダメにした、息子の人生を狂わせた、しかし孫には何もできないはずだ。見ろ、あの100歳のババアを。腐った切り株がまだ花を咲かせようとしてる」

ティクタ爺は畑までやって来て、やっと正当な怒りに囚われた。ここにきてやっと、自分の中で沸騰する女への怒りがどのようなものかわかった。熱気がムクムクと湧き上がり、庭の真ん中に立つと、カトリに向かって激しい怒りの言葉をぶつけた。

「あのやろう、あのやろう…….」 それは絶叫になった。

夜遅くになって、カトリ・パルビは巡回を終えて家に帰った。トーマスがカトリのために、庭のテーブルにミルクとパンを残してくれていた。カトリはパンをちぎって食べ、マグのミルクを飲み、ため息をついた。

昔の連中はもういない、そう思うとカトリは悲しくなった。残された顔はほんの少し、よろよろ爺さんに、病に臥せってる昔なじみ、腰のまがった婆さん。みんな天に召されたか、まもなく召されるばかりの人だ。彼らは本当に存在したのだろうか。ほんの少し前には笑っていたではないか。楽しんでいたではないか。でも今は年をとり、切り株の樹脂のようにその目はヤニでいっぱい。

マルティン・ビクラですら腰が曲がってしまった!

今日、カトリはマルティンを遠くから目にした。カトリはマルディン・ビクラのそばに寄っていかないばかりか、道をやって来るのをみて顔を背けた。ちょっとした理由でカトリはこの男に恥じていたし、また別の理由で恐れてもいた。宿屋を出て以来、カトリはこの男と口をきいたことがなかった。

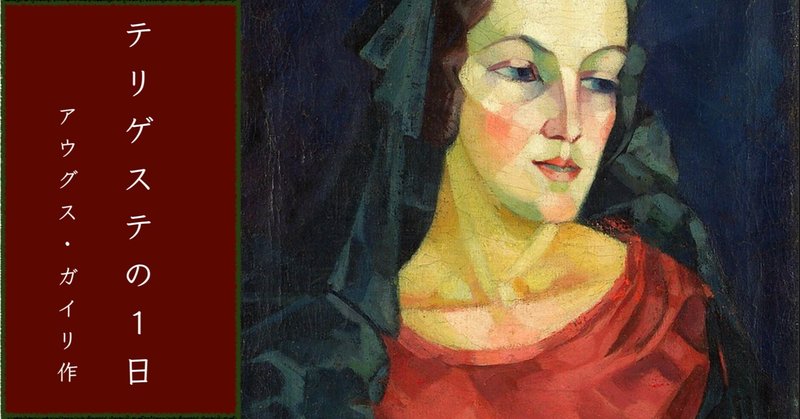

'A Day in Terikeste' from "Toomas Nipernaadi" by August Gailit / Japanese translation © Kazue DaikokuTitle painting by Estonian artist, Konrad Mägi(1878-1925)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?