舞台作品を映像で見る、その新しさとは?

先月、ひょんなことで、medici.tvをサブスクライブすることになりました。月額12円、という表示に誘われてついボタンを押してしまったのです。

↑ Title image:『コジ・ファン・トゥッテ』Behind the scenes より

mediti.tvというのは、2008年創設のクラシック音楽、バレエ、ジャズなどのビデオ・ストリーミングのプラットフォームです。ベルリンフィルからパリ・オペラ座、ショパンコンクールまで、世界有数のコンサート、フェスティバル、コンクール、音楽ドキュメンタリーなどのコンテンツを配信しています。

ある日、登録ページにたまたまという感じで行ってみたら、「12 JPY/per month」という表記を見つけました。無料ではなくて、12円というところに何故か引っかかってしまったわけです。微妙な心理といいますか。

で、1ヶ月の間にいろいろ見てやろうと、コンテンツをあれこれ探してまわりました。

トップページには、2、3日置きに新しいビデオがアップされます。登録した朝には、ジョン・アダムスのオペラ『Nixon in China』が「Now Playing」マーク付きで出ていました。ちょうどその日に、パリ・オペラ座で収録されたもののようでした。これはニクソン大統領が1972年に北京を訪問したときのことを題材にした作品で、ニクソン夫妻ほか周恩来、毛沢東、江青などが登場します。全編3時間弱なので、朝のコーヒーを飲みながら最初の方を見て、残りは後にまわしました。

ちょうどmedici.tvに登録した週が「ダンス・ウィーク」に当たっていたようで、バレエ作品やコンテンポラリー・ダンスのプログラムがズラリと並んでいました。何日目かの朝に、2台のギターとダンサー1人というセッティングの、コンテンポラリー・フラメンコ3部作が「Now Playing」で、3日に分けて公開されました。あまり見たことのないタイプのダンスで、目が惹きつけられました。バルセロナのカタルーニャ国立劇場での公演でした。

ダンサーは天才クリエーターと言われているロリシオ・モリーナというスペイン人の女性で、あとは2人のギター奏者のみ。しかしキャスト(スタッフ)のところには、8人の名前があがっていました。ステージ・ディレクター、コンセプト、セットと衣装デザイン、照明・セットデザイナー、サウンド・ディレクターなどです。これは舞台のことだけなのか、映像化にも関わっている人たちなのか。

medici.tvにはアーカイブも含めれば、相当数のバレエ・コンテンツがあるようでしたが、趣味に合うものというと、必ずしも多くはありません。というのも、パンデミックの初期に、オランダ国立バレエ団やチューリッヒ歌劇場の斬新なバレエ作品を見たせいで、あまりに古典的なしつらえ(舞台美術、振り付け、衣装など)のものは、もうあまり面白いと感じられなくなってしまったのです。

ただどの作品も、ビデオ作品化されることを前提に舞台が制作されているので、その点では見るべきものは結構ありました。たとえばどこのバレエ団だったか、『白鳥の湖』のカメラワークが素晴らしく、ひょっとしてこれは振付家がカメラを意識した上で、あるいはビデオ・ディレクターやカメラマンと相談の上、舞台作りを進め、振り付けをしたのでは?と思わされました。

『白鳥』では、たくさんの白鳥たちによるコールドバレエの踊りが、2幕や4幕の見せ場になっていますが、その白鳥の群舞を真上から、それも相当高いところから俯瞰でカメラが捉えたシーンがありました。ダンサーたちの揺れる白く長い手が、まるで白鳥の首がしなっているように見えました。見ていて、あ、白鳥がいる!と。これは劇場で真正面から見ているときとは、まったく違うビジュアルです。

また他の白鳥たちの群舞のシーンでも、マスゲームのように見える場面があり、これもビデオ作品化を意識した、考えられた構図のように感じました。

最近の(西欧諸国の)舞台作品では、オペラなどで映像が効果的に使われることがよくあります。先ほどのジョン・アダムスのオペラ『Nixon in China』でも、1972年にニクソン大統領が中国を訪問した際のモノクロのニュース映像が、作品中で効果的に流されていました。オペラの舞台とニュース映像という、一見まったく合いそうもない素材の混合によって、この話のベースが実話だということを聴衆に思い起こさせ、リアル感を創出します。

劇場では観客はスクリーンで見ているわけですが、ビデオ作品の場合は、完全に舞台演技の部分と一体化して、一繋がりのものとして表現されていました。

わたしが舞台作品で最初に映像が使われているのを見たのは、パンデミック初期にSTAATSOPER.TVで見た、バイエルン州立歌劇場のオペラ『ユディト』でした。これは青ひげ公のストーリーを現代に置き換えた作品で、青ひげ公がコールガールの出会い系サイトで、女を次々に誘い出し、自分の城に幽閉するというもの。そのプロローグとして、バルトークの『管弦楽のための協奏曲』全楽章を使い、約40分間の映像を流しました。バルトークのミステリアスな音楽と相まって、不穏な出来事を予感させる映像が、歌もセリフもなしで続きます。ほとんど独立した作品といっていいような作りでした。

そして映像が切れたところで、パッと舞台に切り替わるのです。そこからは舞台上でのオペラ作品となります。映像に登場した女と青ひげ公(のリアルな人間)が舞台の上で演技し、歌います。切り替わりの瞬間は、スクリーンの中から登場人物が抜け出てきた感じで、虚をつかれたような、なんとも奇妙な感覚に捉えられました。

この作品はパンデミック直前に上演されたため、観客ありの舞台でした。劇場では、観客はスクリーン上で40分間のプロローグ映像を見たことになります。

これとほぼ同時期に、ロサンゼルスのオペラ・カンパニーThe Industryが映像化した舞台作品『Sweet Land』を見ました。これはニューヨーク・タイムズで、ザカリー・ウルフという人のレビューを読んで、面白そうだったので(また支援の気持ちもあり)、プレオーダーのチケットを1062円で購入しました(正価は1600円くらいだった)。

チャイナタウンのすぐそばにあるロサンゼルス州立歴史公園で野外上演されたもので、これも初演作品。新型コロナウィルスの影響で、3月半ばまで2週間ほど上演したところで中止になり、カンパニーは即座にこの作品を映像化して公開することを決定。スタッフ、出演者が3月15日に集合して、無観客で作品を収録したという。そして2週間後の3月29日(現地時間)に、ネット上でこれを上演すると発表した。

カンパニーの素早い決定、即座の実行には驚きました。おそらく作品を映像化することに経験があり、制作に慣れていたと思われます。配信はVimeoを通してでした。この作品はもとよりロサンゼルス州立歴史公園という、劇場内ではなく、野外にしつらえたセッティングでの上演でした。

作品は映像作品として制作されていて、最初の場面は、舞台として使われた「ロサンゼルス州立歴史公園」の俯瞰映像と、なんとも説明の難しい不思議な声の集合による、美しく力強い歌、ハーモニーだった。アメリカ・インディアン? あるいはアイヌの人々の歌声? プリミティブな発声による、古典的なオペラとはまったく違う歌声だった。

この州立公園はスプリング・ストリートとゴールドライン(リトルトーキョー駅など含む軽量電車)に挟まれた細長い地形に立地していて、すぐそばを電車が走り抜けていきます。オペラの最中にも、何回か電車が背景を走っていくのを目にしました。セットの一部か、と思ったほどで、意図したものでなかったとしても、演劇的な効果は絶大でした。

この野外公園に設置された舞台を広くつかってオペラは演じられる。オペラは二つの“サイド”に分かれている。一つは「feast(祝宴、ご馳走)」もう一つは「train(電車)」。ビデオで見る場合は、順番に見る。上演の場では、観客はどちらかを選んで見て、もう一つは翌日に見ることができるらしい。最初の部分と最後の部分は同じシーンで、真ん中が違っている。

観客の前で上演するヴァージョンとビデオ・ヴァージョンの二つがあるようでした。現在もThe Industryのサイトで1616円で作品を見ることができます。

『Sweet Land』は観客ありきの作品でしたが、パンデミックという緊急の事態によって、ビデオ作品化するという方向転換をし、それが作品的にも成功した例だと思います。

medici.tvのドキュメンタリーの中に、「テレビ放映の音楽史(Music in the Air: The history of music on TV)」という作品があって、コンサートや舞台作品が映像化されることについての興味深いレポートがありました。西欧諸国では1960年代くらいから、すでにステージでの演奏を映像化する様々な試みがなされていたようです。

日本ではどうかというと、そこまで活発ではないように見受けられます。NHKを中心とするテレビでの舞台中継やコンサート録画放送は、あるにはあるのでしょうが、映像化することが最初から組み込まれた舞台作品は、あまり見たことがありません。能力的にそれができる(あるいは経験のある)プロデューサー、ディレクター、カメラマンなどがいないのでしょうか?

まあ、そういう作品が求められていなければ、人材も育ちませんが。

パンデミックのときに、日本でもコンサートやバレエなどが映像化されて公開はされていました。が、わたしの知るかぎり、「舞台のパフォーマンスを記録する」以上のものはなかったように思います。

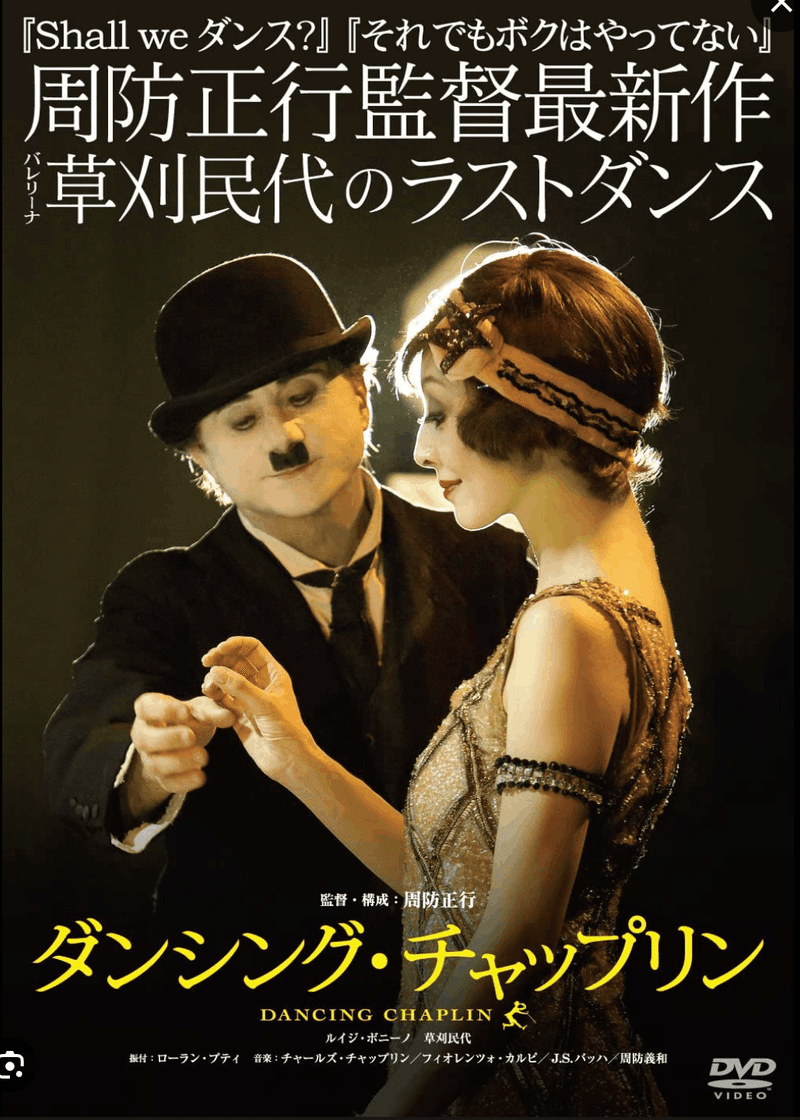

パンデミックよりずっと前の話ですが、日本でも、バレエ作品を題材に映像化を試みた素晴らしい映画があります(舞台作品ではないですが)。監督・構成:周防正行、出演:ルイジ・ボニーノ、草刈民代他、『ダンシング・チャップリン』(2011年4月劇場公開)です。『Shall We ダンス?』の監督として知られる周防正行が、妻のバレエダンサー草刈民代の引退直前に制作した、力作バレエ映像作品です。

これはフランスの振付家ローラン・プティが、踊り手のルイジ・ボニーノのために振り付けた作品(「チャップリンと踊ろう」)が元になっていて、ここから映画制作者側が13の踊りをセレクトし、「ダンスシーン」と「クランクインまでの稽古風景や制作過程」の2幕に分けて、一つの作品にしています。第一幕「アプローチ」が制作風景、第二幕「バレエ」がその成果であるダンスです。一幕と二幕の間に、「幕間」が5分間実際に置かれていて、劇場公演を模した作りになっていました。

映画の手法で撮られた作品なので、カメラは複眼的。様々な角度からの視点やクローズアップを生かして、またセット内ではなく野外(草原!)でのダンスシーン(ローラン・プティは反対していたのに監督が無許可で強行)など、劇場で見るものとはまったく違うバレエ体験ができました。それぞれの専門において経験値の高い、映像作家とバレエダンサーという組み合わせによって初めて成し得た作品ではないかな、と思いました。

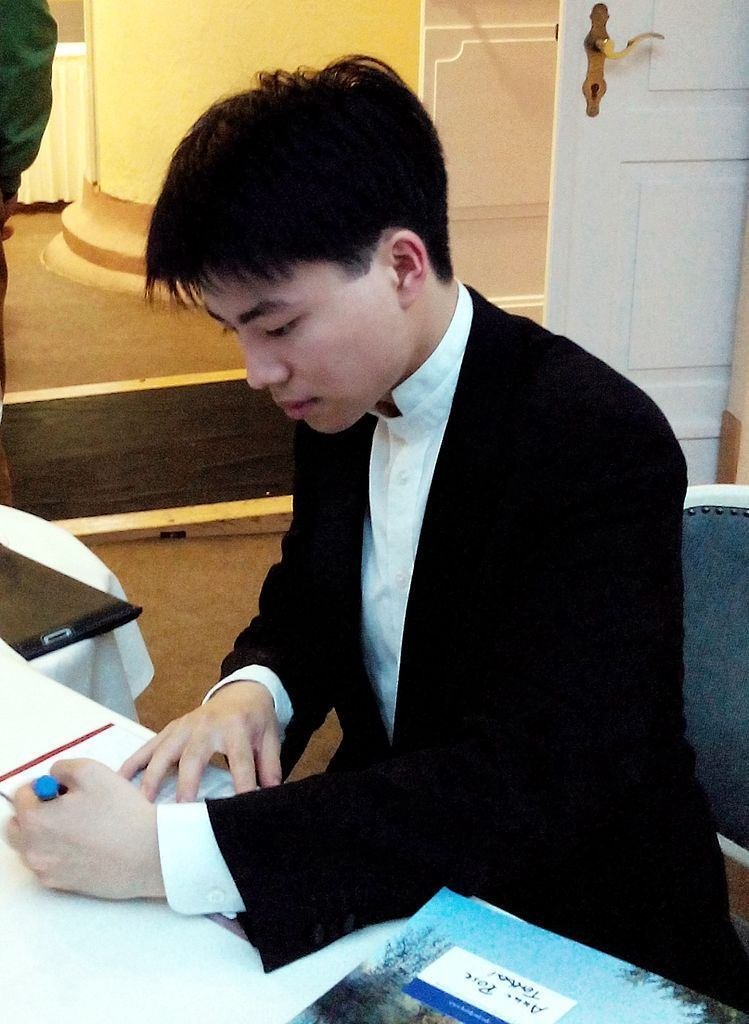

medici.tvに話を戻すと、キット・アームストロングとアルフレート・ブレンデルによる、少し変わったスタイルのコンサート映像が印象的でした。場所はピアニストで作曲家のアームストロングが、20歳のときに購入したフランスの教会(そこで彼はコンサートを開催したり、ビデオ映像を収録したりしている)で、ピアノの師であるブレンデル(撮影当時80代後半)を迎えて、朗読とピアノ演奏の会を収録しています。

(CC BY-SA 3.0)

キット・アームストロングは神童と言われ、音楽以外に数学や物理学、語学などに幼少期から優れた才能を見せたコンポーザー・ピアニストです。このビデオ収録時(2018年)は20代半ばでした。この舞台では、ブレンデルが自著『A Pianist’s A-Z: A Piano Lover’s Reader』から文章を読み上げ、アームストロングがバッハ、リスト、モーツァルトなどを演奏しました。教会内の建築・内装は素朴にして美しく、音楽を語ったり、演奏をしたりする場としてふさわしく、プログラムをより感動的なものにしていました。

イギリス・台湾系のアメリカ人

20歳でコンサートや映像用の教会を購入する、というのは驚きですが、どのような場で音楽をやりたいか、それを収録したいかの強い思いから出ていることかもしれません。音響だけでなく、ビジュアル効果としての場の選定を重視する姿勢は、他の若手の音楽家にも見られます。

アイスランドのヴィキングル・オラフソンの新曲紹介のビデオも、背景のランドスケープや、ビジュアル・ストーリーにいつもイメージの広がりと工夫があり魅力的です。音楽は(たとえそれが100年、200年前に作られたものであっても)、ホールとステージと客席の世界だけに留まるものではない、ということを、もっと広い世界に向けて放たれていくものだ、ということを主張しているように見えます。

バイエルン州立歌劇場のYouTubeチャンネルを見ていたら、「Behind the scenes」という舞台制作の裏側(準備期間の映像やディレクターのインタビュー)を紹介する映像作品がありました。その中にトルストイの『戦争と平和』をベースにしたオペラがありました。この5月に録画された舞台の全編が、いま、公式サイトでオンデマンドによって見れるようになっていますが、日本は対象地域外のようでした。プロコフィエフの台本、作曲による4時間を超える作品で、ドイツ語と英語の字幕付きです(字幕は、劇場で見るよりビデオの方が追いやすいと思う)。下はその「Behind the scenes」

もう一つ、モーツァルトのオペラ・ブッファ『コジ・ファン・トゥッテ』の「Behind the scenes」も面白かったので紹介します。2022年10月26日初演の作品の舞台裏。この記事のタイトル画像はここから取ったものです。

舞台作品を映像化する、舞台作品に映像を取り入れる、舞台の制作過程を映像で紹介する、こういった舞台と映像の制作現場の近さが、オペラやコンサートを聴衆に近づけ、作品をより広い世界に解放しているとしたら、日本でももっと試みていったらいいのではないかと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?