[エストニアの小説] 第5話 #12 小さなアンドレ(全15回・火金更新)

レオサ農園の主人、ヤーン・メルツが昼寝から目を覚ますと、夜が近づいていた。テリゲステの屋敷の方から騒ぎが聞こえてきたので、そろそろと起き上がり、眠い目をこすり、ぶらぶらとそちらへ向かった。「誰がこんな大騒ぎをしてるんだ」 レオサ農園の主はぶつくさと心の中で言った。「飲んで騒いで、まったく。ほんの少しでも口をゆすぐ酒を残してあるものか、わかったもんじゃない。この地区全域にこの騒ぎは聞こえてるぞ。結婚パーティがある明日は何が起きるものやら? カトリのうぬぼれと思い上がりのせいだ、教区のもの全員を呼んで、昔から名声のある地主みたいにふるまってる。ウォッカを垂れ流し、それがどこからのものか、誰の支払いかも気にしない!」

レオサ農園の主人は屋敷の玄関に着くと、足を止めた。そこは酔っぱらった男たち女たちでいっぱいだった。かたまって、あるいはバラバラにそこら中でのんべんだらりとしていた。敷地のあちこちで、庭の中で、家の前で、そばの藪で、馬車の中で、壁のそばで。そこら中にわめいている男たちがいる。フェンスの柱に挟まった子豚みたいに大声をあげている。カトリとメオスの指示で、女たちはお客にテーブルに着くよう頼んでまわっている。女たちは男たちを起き上がらせ、引きずり、自分の足で立たせようとし、敷居を跨がせようとしている。しかしレオサ農園の主人は無関係にそこに立っており、誰にも中に入るよう言われない。すぐそばを走っていく者がいても、誰かがドスンとぶつかっても、メルツの顔を見ようする者は一人もいない。しかしシラフの男はどうすればいいのか。ヤーン・メルツは娘の結婚式で、自分はよそ者だと感じている。この男は頼まれないかぎり、中に入ろうとしない。騒いでいる連中の群れの中に、無理やり押し入って席につくのは恥ずかしいことだった。パーティに乱入でもするみたいに感じていた。あー、ちくしょうめが、木立の中でもう少し寝ていればよかった、レオサ農園の主人はがっかりしている。娘の結婚式が実際に始まる明日の朝に来ればよかった。そうすればここの連中はテーブルへどうぞとしつこいくらいに言っただろう。そうすればこの男も大声をあげたり大暴れする資格がもらえた。しかし今はまだ、メオスの孫息子の洗礼と、カトリの誕生日をやってる。

人々が急き立てられて中に入ろうとしていたとき、レオサ農園の主人は小さなアンドレに気づき、呼び寄せる。

「いいかい、アンドレ、わたしのことを知ってるかい、見たことあるかな?」

「見たことあります、前に見ました。あなたの娘さんのマーイヤが今日の花嫁です。今、聖具室係とテーブルについたところです。お客たちが聖具室係のことをああだこうだと言ってます。でもトーマス・パルビは花嫁に近づけないんです」

「そうかい」 レオサ農園の主人はそう言うと、つまらなそうにあくびをする。「で、ウォッカの瓶がどこにあるか、きみは知ってるかい?」

「ウォッカのボトルは小さな部屋に置いてあります」 アンドレが説明する。「まだいっぱいあります。カトリとメオス爺さんが監視していて、少しずつ出しています。メオス爺さんは今晩、全部のウォッカを客に出そうとしてて、カトリはそれに注意を払っいて、明日とあさっての分にとっておこうとしてます。それでウォッカ1本ごとに二人は言い合いしてます。腹をたてたり、つっかかったりしながら。爺の方はカトリを訴えるとまで言ってました」

「そうかい」 レオサ農園の主人メルツは同じ言葉を繰り返す。「もしそのウォッカの瓶が裏部屋にあるんだったら、わたしに1本持ってきてくれないか。空のジョッキと一緒に。もし誰かが止めようとしたら、こう言うんだ、頼まれたってね、レオサ農園のヤーン・メルツから言われたってね。あれは実際のところわたしのウォッカなんだ、誰も文句は言わないさ。カトリには金があるのかってことだ。さあ、行って、ここで待ってるから」

小さなアンドレがウォッカのボトルとジョッキを持ってくると、レオサ農園の主人はジョッキにウォッカを注ぎ、岩の上にすわってガブリとやり、ミルクでも飲むようにゴクゴクと飲みはじめた。瞬きひとつせずに。

「ほんの序の口だ」 そう言うと空のジョッキをアンドレに渡した。

そして立ち上がると、ちょっとよろめいて、頭を振り、重い足取りで家の中に入っていった。テーブルについていた客たちは、酔っぱらって夕陽に照らされてでもいるみたいに顔を赤くしている。全体重でテーブルにのしかかり、大声を出し、言い争い、手を振りまわしている人。サウナの中にでもいるように、タバコの煙に包まれて座っている人。あちこちで激しい声が飛び交い、男たちは跳び上がって闘鶏みたいに顔を突き合わせているが、まだ喧嘩にいたるまで酔っぱらってはいない。大事に至るほど荒れ狂ってはおらず、トレーニングしてるみたいに拳が空を切るくらい。目のところに痣をつくっている者が少しいて、何人かの子どもが頬にすり傷をつくっているくらい。髪を振り乱した婆さんがメンドリみたいにコッコッと歩きまわってる程度。男たちは熟した小麦のようで、風に身をまかせて揺れている。収穫されるのを、黄色い種が納屋に運ばれるのを待っている。

医者のマディス・ヤルスキは無駄に時間を過ごし、待ちくたびれ、こう薬や薬瓶に埋もれて3回目の昼寝をし、村人たちへの信頼や尊敬を失っていた。「あいつらが正直者だなど嘘だ」 居眠りする直前に、マディス・ヤルスキは不平を言った。何通もの手紙がこの男の元に届き、ここで仕事をするために遠い街から呼ばれたのだ。なのに仕事など一つもない。桶がいくつも飲み干され、拳がときどき空を切ったものの、やるべき仕事はどこにも見当たらない。あるのは赤ん坊の泣き声と小さな子どもの悪さくらい。太陽はもう低く沈み、空が赤く染まっている。いや、こいつらは喧嘩をしたり、何かことを起こしたりしないだろう。マディス・ヤルスキはここまで来る意味があったのか? こんな田舎のさびれた場所に、薬を詰めたカバンを引きずって。なんて馬鹿馬鹿しく、無駄なことか。農夫の身に合わない思いつきか、正直者の見せかけか。仕事と金を提供すると言うが、出てきたのは薄いウォッカだけだ。

カトリ・パルビはターベッ・ヨーナの隣りにすわって、この男が歌うのを聞いていた。心動かされ、また驚いてもいた。このように人が歌うのを聞いたことがなかったのだ。ヨーナはもう50曲もの歌をうたっており、朝からずっと歌いっぱなしだった。なのにヨーナはそれを序の口と言う。「まだ歌いはじめてもいない」 そうヨーナは言う。「まだ充分に乗ってない。3日か4日の間に、うまく声の調子が整ってノドを試したときに、気分が乗って歌に心動かされたとき、そのとき初めて俺はちゃんと歌うことができ、声があるべき響きをもつ。だからまだ、俺の歌を聞く必要はない。まだウォーミングアップの最中だ。試運転してるだけだ。まあ見てろ、3、4日たてば、歌をうたうことができるようになるから」

メオス・マルティンはこのパーティにいくらかかったか、正確な出費をお客たちに説明していた。何匹の子牛をカトリ・パルビが殺したか、その内、どれだけが自分のところから出たものか。カトリが聖具室係にいくら払ったか、自分はいくら聖具室係のポケットに金を入れたか。そして今、メオスは自分のこと、家族に目を向ける時間ができた。今日は、ここにいる全員が食べたり、飲んだりするはずだ。これはメオスの孫息子の洗礼式で、この日、これを仕切っているのは自分だ。明日の結婚式に、これ以上のものを手にする者はいるのか、よくわからない、メオスはそれについては何も知らない。3人の音楽師がメオスの後ろについて演奏し、メオスは一人ずつ友と乾杯をする。しかしそれは主に自分や孫のヨーナタンの健康を願ってのことであり、自分の家族や一族の幸せを願ってのことだった。さらにメオスの孫息子のために陽気な曲が演奏され、音楽師たちがゆりかごのまわりに立って、アコーディオンを熱を込めてブカブカやった。しかしそのときメオスは突然、小馬のことを思い出した。カトリとこの件について話をつけたいと思う。あの小馬は自分に贈られたものなのか、それともカトリになのか。

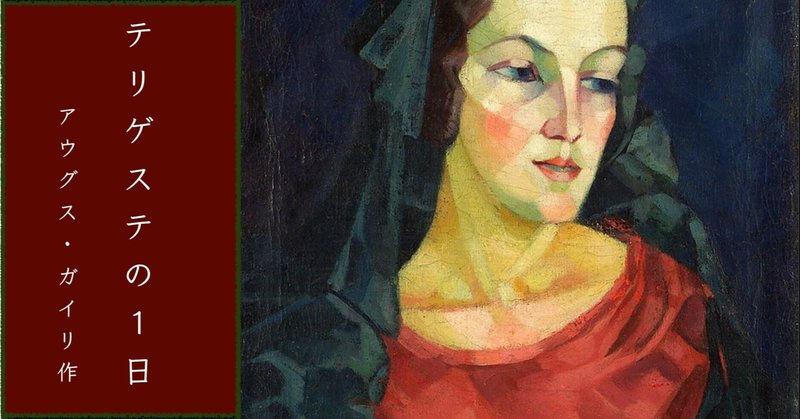

'A Day in Terikeste' from "Toomas Nipernaadi" by August Gailit / Japanese translation © Kazue DaikokuTitle painting by Estonian artist, Konrad Mägi(1878-1925)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?