[エストニアの小説] 第5話 #3 元夫たち(全15回・火金更新)

年に何度か、大きな祭りがあるときに、カトリは村じゅうの人々を家に呼んだ。人々は屋敷の大きな部屋に集まり、聖具室係(教会の世話役)が呼ばれて説教をした。カトリ・パルビは特権的に聖具室係の隣りの席にすわって人々を眺め吟味した。この中に息子はいるのか、娘はいるか、束の間夫だった男は来ているか。カトリは注意深く、一人一人の顔を大きな目で見ていった。

あの後ろの方にいる爺さんは、ユリ・アーパシバーでは、とカトリ。その男は年をとり、白い苔におおわれた枯れ木のようで、尖ったほお骨とヒョロヒョロ伸びたあご髭が残るばかり。妻のリースは男の隣りにすわり、肉づきよくぽっちゃりとして、歌をうたうときはキーキーと金切り声をあげた。3人の息子がその隣りに腰かけている。このうちのどれがカトリの息子だろうか? じっと見て、考え、頭を振った。三つの砂粒を見分けるように識別しようとしたが、どの子も似たり寄ったりだった。おそらく一番年上の、髭のあるやつじゃないか。そうでなければ、どうして自分のことを嫌な目つきでじっと見て、目を逸らさないのか。この子はあの丘の上でのことを、片手に小さな包みを、もう一方の手に手紙と銀貨をもたされ、泣きながら父親のところに歩いていった日のことを覚えているのかもしれない。

それからあそこ、隅に座っているのは金持ちの農夫メオス・マルティンじゃないか。この男は妻や子どもたちを説教に連れてきたことがない。多分、カトリに彼らを見せるのを恥じているのだろう。しかし彼自身は呼ばれればすぐにやって来る。説教を聞いたり、他の人たちと歌うことが好きなのだ。この男は今も強靭でがっしりとしていて、若い頃のように頬もバラ色だった。しかしカトリと子どものことを話したくないのだ。

さらにテニス・ティクタ爺がいる。その顔はいつも不満げで、しなびて貧相だった。この男はカトリにも自分自身にも不満があった。というのも手にしたのが、砂地の上の小さな農地で、他の男たちは屋敷のそばの敷地を分配されていたからだ。テニス・ティクタの土地は砂丘の上にあり、雨が降れば穀物を一粒のこらず洗い流し、じゃがいもを湖に洗い流し、と畑はいつも空っぽで土埃が舞っていた。どうしてこの男は、このトンマは、こんな場所を手にしなければならなかったのか。来る日も来る日も、男は文句を言い、ねたみで声をあげ、自分の運のなさを呪い、カトリの息子であるヤーンを嫌った。カトリがまだ裕福だったころ、テニスは息子にいい服を着せてカトリのところに施しを乞いにやった。すると息子はたくさんの物を持ち帰り、それを役にたてた。今はその子は大人になり、カトリは貧乏、もうこの子が役にたつことはない。テニス・ティクタは説教にやってくるが、歌はうたわない。自分の息を無駄にしたくないのだ。もっといい物を得たやつらが歌えばいい、もっと広くて肥えた土地を手にしたやつらが、そいつらが神やカトリを崇めればいい。テニス・ティクタは自分の大事な声を使う理由など一つもなかった。ただおとなしく静かにすわり、糊で閉じたようにその口を開くことがない。あー、悪魔のくそったれ、なんという忌々しさ。こんな砂地の土地を自分は手に入れなければならなかった。屋敷全部を手に入れることだってできたはず、しかしこのバカはモゴモゴと口ごもり、あの屋敷の入り口であのとき、2日目の朝だ、街に行く前に、砂地の斜面をくれと言ったのだ。

カトリは見慣れない顔を何度も何度も見つめる。

男たちが皆こうも変わってしまうとは、年月によってすっかり落ちぶれてしまうとは!

カトリは一人見て、また一人見て、としていった。すべての子がここに来ているわけではない。

人々が言うことには、ある者は戦争で死んだ、ある者は病気で死に、二人はよそに出ていった(場所は不明)、またある者はどこかの町で医者になり、またある者は他の町で機械工になり、と。あと何人いるだろうか。カトリは息子の名前を数えてみるが、多くの名前は忘れてしまっていた。ヤーンという子、ユリという子、マティス、ミヒケル、ヨハネスがいた。ヨハネスはいたっけ? いや、そんな子はいなかった。そんな名前に覚えはない。ヨハネスはベリベレの森と畑を少しやった庭師だった。いや違う、庭師の名前はそれじゃない、ヤーン・ヤルスキではなかったか。ヨハネスは別の男だ。ヨハネスは馬屋の子、あるいは管理人か粉屋か。カトリ・パルビはそこであきらめる。いずれにせよ、その中の誰かがヨハネスに違いない、そうでなくて何故カトリの頭にその名が浮かぶのか。子どもたちの名前など覚えている必要はない、いまやカトリにはトーマスがいるのだから。

説教と最後の讃美歌が終わると、カトリは立ち上がり、部屋を出た。ティクタの不平も、ヤーン・シルクバルのうめき声も聞きたくなかった。シルクバルは戦争で殺された息子のことを嘆くばかりの人生。いつだってそうだし、いつも同じことしか言わない。カトリが共に嘆くことはないし、その悲哀を胸に抱くこともない。カトリはヤーン・シルクバルの話をいやというほど聞いた。それはいつもこう始まる。「あの小さな子が手紙とルーブル硬貨を手にやって来たときの驚きといったら。あの子の赤いくちびると尖った鼻は俺のものだ、で、このアホんだらはどうしていいかわからなかった。最初、俺は信じなかったものの、鏡でその子と俺を見て、さらにもう一度その子を見て俺を見たんだ。で、その子、悪童は、俺にそっくりだった、二滴の水滴のように似ていた、何も加えたり省いたりする必要はなかった。あー、なんということか、幸せな気分で、喜びに満たされた。それでその子は成長し、どんどん大きくなって、俺はこの子から一歩も離れられなくなった。息子は陽気でいい子だった。この子が笑うと、俺もすぐに笑ったものだ。で、まだ成長過程だったその子が、戦争に行った…..あの小さな子が戦争に行ったんだ。戻ってこなかった。棺桶に入れられて冷たくなった屍が家に運ばれた」

この話を何百回と聞かされて、カトリ・パルビにとってこの男は吐き気を催す存在になった。年老いてブツブツ不平ばかり言う不満垂れ、泣きごとばかりの男。大きな男だが腰はまがり、小さな背中は吊るされたフックみたいだ。粘土のようにフニャフニャした心、排水路のようにとめどなく流れる涙。

「生きる喜び」はいったいどこに? なんでこの男たちは揃いも揃って陰鬱で悲しげで年老いてるのか。

カトリ・パルビは自分の年というものを感じたことがない。髪の毛もまだ白髪は少なく、ほどいて垂らせば、たっぷりと胸や背を覆う。神のご加護で63歳まで生きてきたが、何ということはない、一瞬のことだった。カトリの日々は前向きだ、その人生も若さも。

村を歩いているとき、カトリを中傷する軽率な言葉が投げつけられることがある。カトリを見た少年が無礼なことを口にする。カトリはその子を追いかけ、首根っこをつかまえこう叫ぶ。

「この悪ガキが、カラスみたいにガアガアわめいて! 誰に教わった?」

男の子は、まるで怒り狂ったクマに捉えられたみたいだった。

「わたしはね、誰も傷つけたりしてないよ!」 カトリは腹をたてて言う。「それに誰かに噛みつかれたこともない。なのにあんた、この悪ガキはわたしをバカにしようっていうのか?」

カトリはその子をちょっと突いてこう言う。「次に会ったときにはこれじゃ済まないからね。このオタマジャクシが、正直者のわたしをあざけるとは」

怒りのためにカトリはフーフー言っている。

「あの鼻垂れのあほガキが!」とカトリ。あらゆる人が、どうしようもないアホの集団が村にやって来た。いったいどういうやつらなのか、どこから来たのかさえわからない。昔ならカトリは村人の一人一人を知っていたものだが、今や次の世代(粗野で横柄で行儀の悪い)が押し寄せている。道で行き合う者たちは、人のことを不審げに見るし、年長者に帽子をとる姿を見ることもなくなった。

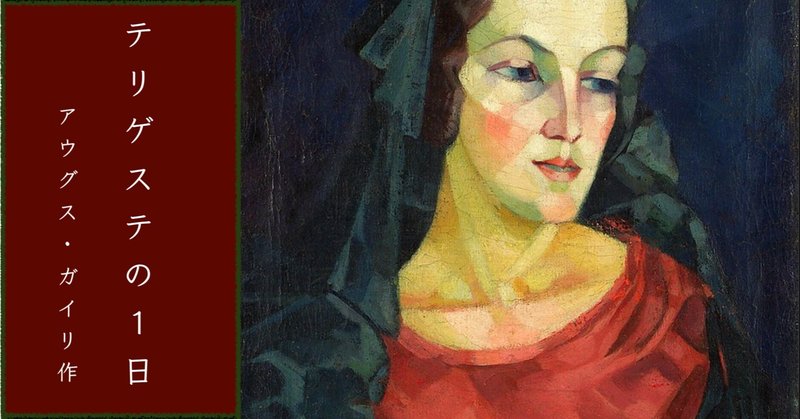

'A Day in Terikeste' from "Toomas Nipernaadi" by August Gailit / Japanese translation © Kazue DaikokuTitle painting by Estonian artist, Konrad Mägi(1878-1925)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?