歯が痛いので、家出をしました

正露丸ではだめだった

「歯が痛かったんだけど、正露丸をつめたら治った。正露丸ってすごいね!」

「歯医者に行け」

「はやく歯医者へ」

いつも書き込むチャットの掲示板で正露丸の威力について語ろうとしたところ、すごくまっとうな答えが返ってきた。

みんなの歯リテラシーは高かった。

(石黒正数先生の『響子と父さん』で菜箸の話をしようとしたお父さんみたいだな…)

『響子とお父さん』を読み返そうかしら…なんて思った頃、痛みが激しさを増してきた。

もはや正露丸を詰めようとかじろうと痛みは全く引かなかった。

症状を検索してみる。

「歯 噛むと痛い 激痛」

「歯根膜炎」という結果がでた。たぶんこれだ。

「正露丸は歯根膜炎には効かない」と書いてあった。

歯根膜というのは、歯と歯茎の間でクッションの役割を果たしているらしい。「ここが炎症を起こすと、めちゃくちゃ痛い」とも書いてある。

たしかに、めちゃくちゃ痛かった。

祝日とロキソニン

昭和の日であった。祝日も営業している歯医者さんを探した。

痛みが出ていた歯は被せものをしていたので、それを取ってらう。

被せものの圧迫感(?)がなくなり、心なしか楽になる。

歯医者さんから帰ってくると、すぐに痛みがぶり返してきた。

Twitterで「歯根膜炎」というワードを検索する。

自分と同じ境遇の人がいれば気が楽になるだろう、という魂胆だった。

ちょうど、犬山紙子さんが同じ境遇にいたことを知る。

2ヶ月付き合ったヘルニアやっと良くなってきた!と思ったら今度は噛み合わせによる歯根膜炎で顔がずっと激痛。抗生物質と痛み止め。びっくりするくらい痛い。これ明日マシになったりするのかな。なんだこの仕打ちは私は何かしたのか……

— 犬山紙子📚夫婦の問題リカバリーのヒント集発売中 (@inuningen) April 22, 2020

反応の多さに犬山さんとの人望の差を感じつつ、リプに目を通していく。

「ロキソニンテープがいいですよ」というアドバイスがあった。これだ。

私は近くの薬局へ走り、ロキソニンテープをレジへ持っていく。と、レジの人は申し訳無さそうな表情をしている。

「すみません、これは調剤薬局さんじゃないと渡せない商品で…」

その日は祝日。調剤薬局さんはお休みだった。

夜に備えて、ドリエルだけ買って帰った。

逆効果なことばかりする運命

ドリエルはちゃんと効いて、飲んだらいつのまにか眠っていた。

ところが歯根膜炎も負けておらず、すぐに目が覚めてしまった。

(たしか、冷やすといいってネットに書いてあったな…)

そう思い出し、濡れタオルを頬にあてる。ついでに氷も口にふくむ。

心なしか楽になったぞ。だけど氷が溶けると、また激痛がもどってくる…。

布団と冷蔵庫の間を何往復もした。いっそのこと冷蔵庫の前で寝てやろうかとも思った。

痛みと孤独から逃れるために、ツイートを連投する。

痛くてなにもできぬ

— ハパ氏🐧良好 (@niconicoikuji) April 29, 2020

いたくて眠れぬ…

— ハパ氏🐧良好 (@niconicoikuji) April 29, 2020

これは弱気になるな

— ハパ氏🐧良好 (@niconicoikuji) April 29, 2020

完全に歯根膜炎アカウントになっていたので、鍵をかけた。なにか手立てはないかと、歯根膜炎についてひたすらググった。

「氷は逆効果」と書いてあった。

診察台の上で泣いた

翌日の朝、また歯医者へ。

麻酔をしてもらっても、まだ痛かった。

「あの…麻酔をもう一本打ってもらうことて、できたりするんですかね」

「痛いですよね...でもこれ以上打っても、効かないと思います」

「そうなんですね…あの、この痛みって、いつまでつづきますかね」

「分からないですね…。一週間後に予約をいれるので、それまで様子見ということで。どうしても痛くなったら、また来てください」

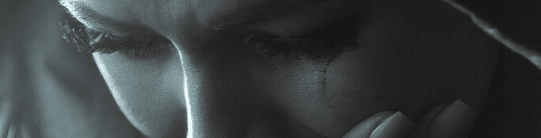

すでに痛かった。診察台の上で、しくしく泣いた。

「歯が痛いので、実家に帰ります」

家では、夫と四歳の息子が待っている。

帰り道、帰宅後のタスクに思いを馳せた。

すぐに私の中で、ある結論がでた。

無理だ。

この痛みを抱えて帰ることはできない。

家事は夫がしてくれるとして、子育ては?

「ねぇお母さん遊ぼうよ」と布団の上に飛び乗ってくる姿が容易に想像できた。

私は実家の母に電話をしていた。

「ごめん、今日泊めてくれないかな」

母はみなまで聞かなかった。

「ごめん、実は歯が痛くて…」そう説明しようとすると、

「わかる。夫婦には色々あるわよね」と返ってきたので私も「まぁね…」と返した。

夫に電話する。(先にしておけ)

「ごめん。今日は実家に帰ります」

「え、どうして?」

「歯がいたくて」

「え、え、どゆこと?」

「ずっと激痛で...。たぶん家事も子育てもできないと思う。でも家にいると、歯が痛いくらいなら少しくらいはやってよって気持ちになるでしょ?

マジでそれどころじゃないんだっていうのを伝えるためにはこうするしかないと思って」

「そっか...ゆっくり休んできなよ?」

やさしい夫で、ほんとうによかった。

自営業をしている母が「事務所の内装、新しくなったんだ。今から見に行く?」と誘ってくれたが断った。

私が言えた立場ではないけれど、この時期に不用意にあちこちいくのはどうかと思ったのだ(本当に私が言えた立場ではない)。

ピンク色のレースのパンツ

実家は、懐かしい香りがした。

歯の痛みは依然としてあったけど、「このまま寝ていていい!」という開放感。

熱をだして学校を休んだときを思い出す。

しんどいと楽しいが同居した感覚を味わっていた。

そんな私の視界に、ピンク色のレースのパンツが飛び込んできた。

いや、正確には、パジャマの上下と、ピンク色のレースのパンツだった。

母が着替えを持ってきていたのだ。

「大丈夫、履いてないやつだよ!」そういって母は戸を閉める。

ベッドに仰向けになり、天井を見つめる。

歯の激痛とピンク色のレースのパンツ以外はすべてが平和だった。

すぐによくなった

翌朝、申し訳ないくらいに痛みは引いていた。

歯医者さんの処置と、処方してもらったロキソプロフェンが、爽やかな朝を提供してくれたのだ。

コーヒーの香りが立ち込める居間に行き、母がつくったベーコンサンドをたいらげる。

家に帰ると、気を使った夫がウィダインゼリーを買ってきてくれていた。

「大丈夫?」

「うん、だいぶよくなったかな…」そう弱々しくこたえながら、私はウィダインゼリーを吸った。

息子がグレて「こんな家、出てってやるよババァ」と言ったあと、「何言ってもいいが大学にだけは行っておけ」と送り出し、旅立つその日に「これ持っていけ」と渡します。