ファロスの見える店 底知れぬ恨み その2

【これまでの経緯】

渚沙は過去の辛かった自分を壮介に話し終えた。何日かして、青白い顔をした森崎陶子が立っていた。

陶子(すえこ)はふたりの言葉が耳に入らないのか、虚(うつろ)ろな目をしている。ショックがそれだけ大きかったのだろう。そっとしておいてあげよう、壮介と渚沙は黙ってうなずきあった。ところが、ふたりの気配を察した陶子は、

「余計な気など使わないでちょうだい。変に気を回される方が鬱陶(うっとう)しいわ。あなた、安っぽいほうじ茶だなんて、もっと気の利いた飲み物を出しなさい」

陶子はほうじ茶には口を付けることもなく、いつもの陶子のスイッチが入ったようだ。

「はい、ただいま」

壮介は頭を下げるとキッチンに引っ込んだ。そして、南海子に声をかけた。

――お母さんが亡くなったあとだから、ほうじ茶が悲しみを癒してくれると思ったのですがね、ダメでした。

(とても機嫌が悪いわね。心を静めるにはビタミンCとポリフェノールがいいかもね)

「お待たせしました」

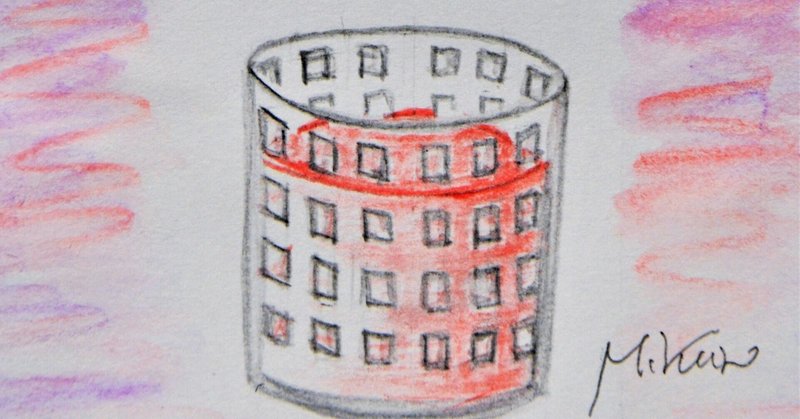

大ぶりのタンブラーグラスにルビー色の液体がストローとともに入っている。陶子はストローをくわえるとスーっと吸い上げた。いったんストローから口を離し、ひと息つくと再びズズズズッと派手な音を立て、一気に飲み干した。

「グレープフルーツね、まあまあね」

「いいものが手に入りましたので、それを……」

今朝、中山商店の帆吏さんが届けてくれたものだ。彼女ご自慢のこの子たちだ。

「爽やかで、酸味と甘みのバランスが最高。でも、グレープフルーツだけじゃないわよね。そうね、この酸味と赤い色は、ブルーベリーかしら」

渚沙は自慢気な顔をした。

「さすがは渚沙さん。当たりです」

「それと赤ワインが少々といったところかしら」

陶子は負けずに言った。

「ええ、そうです。アルコールを軽く飛ばした赤ワインを加えています。でもこの違いがわかるなんてすごいですね」

「この程度のことで大袈裟よ。あたしぐらいになれば当然よ」

陶子の鼻がグンと伸びたように見える。そして、優越感に浸ると気分も落ち着いてきたようだ。

「母さんはね、体が丈夫なのがあたしの取り柄といつも言っていた。だからしぶとく生きるんだろうなと思っていたのに、本当にあっけなく逝ってしまった。もう少し面倒を見てあげればよかったのかしらね」

陶子は実の娘らしい、寂しそうな顔をした。ところが、グイと顎を突き出すと、

「そうじゃないわ。これでよかったのよ。あのひともあたしも。これ以上お互い無理をしてもいいことは何もない。母は天寿をまっとうした。これがあのひとの天命だったのよ。それに、医学的にも正しい判断をした。医者として、娘としてもわたしは何も間違ってなんかいない」

「……」

「……」

壮介も渚沙もうつむき、返す言葉が見つからない。ただ茫然としている。

さらに陶子は言いつのる。

「母はね、兄ばかり可愛がっていたのよ。口では娘のあたしや、下の弟を可愛がったなんて言ってるけど、本当はあたしや弟のことは眼中になかった。最後の最後まで兄を過保護に育て、その挙句に鬱陶(うっとう)しがられ、可哀そうに。その兄は地方の大学に進学を決めるとさっさと家を出て行き、医者とはまったく関係のない文学部だって、バカじゃないの。だからいまだに結婚もできないでいる。母が入院したときだって、連絡したのに見舞いにも来やしない。それが何よ、母が亡くなる直前になって現れて、ベッドの傍でギャーギャー、ワーワー泣き喚(わめ)いて、ごめんよー、なんて、みっともない。ああ、いやだ、いやだ。女々(めめ)しいったらないわよ。鼻水垂らした顔をあたしに向け、お前は今まで何をやってたんだ、母さんの死に際にも間に合わなかったじゃないかって。みんながいる前であたしを罵(ののし)り、もう、飽きれ果てるしかないわ。あたしだって患者さんを診終わって必死に駆けつけたわよ。母さんだって、そんなに早く死ぬことないじゃない。あたしが来るまでもう少し頑張ってくれたっていいじゃない。

弟は弟で、誰に似たのか、勉強が嫌いで、プイと家を出たまま、今はどこで何をしているのか行方不明。お母さんが死んだことも連絡できやしない。

あたしはねぇ、お母さんが、産院を継ぐのはお前しかいないっていうから、今まで必死になって守ってきてあげたのよ。それなのにお母さんは一度だって、ありがとうって、言ってくれなかった。あたしはただその言葉が聞きたかった。たったひと言でよかったのに。なのに、何にも言わずに逝ってしまった……。

あたしはこんなに毎日毎日、歯を食いしばって頑張っているのに、誰もあたしのことを認めようとしない。感謝の言葉もないなんて、あたしの人生って、いったいなんだったのかしら。誰のための人生。ああー、イヤだ、イヤだ。こんな人生、もうこりごり」

陶子はずっと胸につかえていたものを吐き出したのか、電池の切れたロボットのようにカクンと肩を落とすと動かなくなった。

「陶子さん、大丈夫」

渚沙が囁くように声をかけた。

陶子はクイと背筋を伸ばすと、

「余計な心配はしないでって、言ってるでしょ。この程度のことで、大丈夫に決まってるわよ。それにそこのあなた。今度来るときはもっとましなものを出しなさい」

再び陶子にスイッチが入ったようで、まくし立てた。

そして、スツールから立ち上がるとドアに向かった。フロアの隅で寝ていた愛之助がぴょんと飛び跳ね、ドアの前で勢いよく尻尾を振っている。ああ、あの行動は……。

ドアベルがチリリンと高らかに鳴り、勢いよくドアが開くと、美咲が二日ぶりに帰ってきた。

「ただいまぁー」

美咲の元気な声に、愛之助は美咲にじゃれつき、膝に飛びついた。

「ぎゃあ! 何よ、この犬。早くどこかへやって」

陶子は犬が嫌いなのか、怯(おび)えている。

「ごめんなさい。愛之助、こっちにおいで」

美咲はフロアに入り、愛之助を呼ぶと急いで抱き上げた。

「あら、また、あなたね。いい加減にしてよ。いったいこの店の教育はどうなっているのかしらね!」

陶子はぷりぷりしながら出て行った。

「ああ、驚いた。あいのすけー、びっくりしたねー」

美咲は愛之助に頬ずりをした。愛之助は何事もなかったように美咲のほっぺたをぺろぺろ舐めている。

「美咲ちゃん、お帰り」

壮介はタンブラーに入ったグレープフルーツジュースを美咲の前に出した。美咲はストローをくわえると、チューッと吸いあげた。

「ああー、美味しい」

美咲の笑顔がはじける。

それを見ていた渚沙が、

「壮さん、これ、さっきと同じだよね。それで、何て名前付けたの」

「これはねー、『悲しい涙』にしようかと思っていたのですが、陶子さんの話を聞いているとなんだか違うなって思って」

「違うって、どういうこと」

「自分の母親を亡くせば、悲しみがあふれ、感情が込み上げて自然と涙が溢れでてくると思ったのですが、彼女の場合は『底知れぬ恨み』ですね。陶子さんはお母さんだけじゃなく、お父さんにも、お兄さんや弟さんまでも恨んでいました。ルビーグレープフルーツとブルーベリーの紅色は恨みの赤です」

美咲は『底知れぬ恨み』を啜りながら、今朝の病院での出来事を話した。

「明け方、看護室にある緊急ブザーが鳴り響き、四一四号室にいる患者さんの心拍異常を知らせる赤いランプが明滅していました。陶子さんのお母さんの急変を知らせるブザーでした」

『底知れぬ恨み』

怨念で煮えたぎる血の池地獄

怒りの炎で炙られる肉

鋭い棘で貫かれる骨

八つ裂きになった心臓

嫉妬が渦巻く地獄門

宇美

つづく

【底知れぬ恨み その3】予告

陶子が店から出て行くと、美咲が病院の勤務から帰ってきた。そして、陶子の母親が死んだそのときを立ち会っていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?