『絹と明察』と文学碑 三島由紀夫先生 滋賀県

こんにちは。

『終戦の時は、わたくしは終戦の詔勅を親戚の家で聞きました・・・』。

とのインタビューで答えられた、三島由紀夫先生の声が聞こえてきそうな濃い夏の匂いが香る季節、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

僕は執筆中の小説が佳境を迎え、家族の諸事情も終わりまして、セミの鳴き声に耳を欹てることができる余裕が増えました。文学碑のメモを更新いたします。

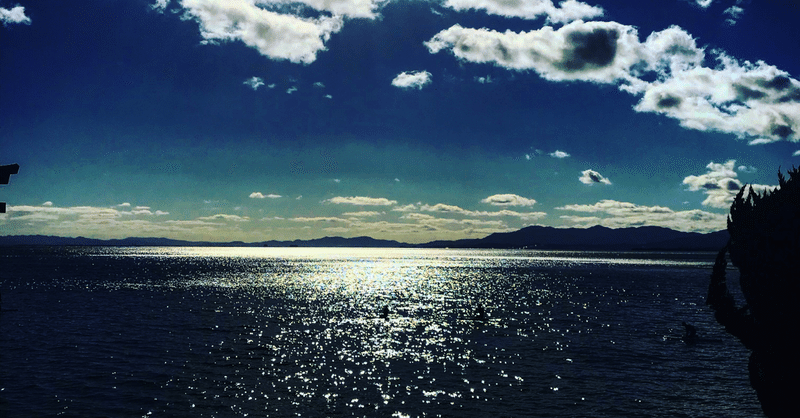

日本一大きな湖である琵琶湖、地図を見ますと日本の中心にぽっかりと穴が空いているように思えます。

京都から湖西線の電車に乗り、左頬で屹立する比叡山の息吹を受け、右頬で琵琶湖を漣の優しさを受け、ゆっくりと進んで行きますと堅田駅に着きます。駅を出て、湖に向かって歩くこと少々、三島由紀夫先生の文学碑がありました。水面の音が聞こえる閑静な湖畔の一角です。

『絹と明察』の一節が刻まれています。

浅橋につく。左方の繁みから、浮御堂の瓦屋根が、その微妙な反りによって、四方へ白銀の反射を放っている。・・・町長の扇動で、一行は窄い堅田の町をとおって、浮御堂のほうへ歩きだした・・・。ほとんど蘆におおわれた川面にかかる小橋をわたる。蘆のあいだに破船が傾き、その淦が日にきらめき、橋をわたる人の黒っぽい背広や黒のお座敷義は、袂の家の烈しいカンナや葉鶏頭の赤によって敵った。(中略)

一行は軒先に午後の日ざしが当たった古風な郵便局の前をとおった。まだ去らぬ燕の巣も軒にあって、乱れた藁の影を壁に写していた。その道を突き当って、左折すると、そこがもう浮御堂である。

湖族の鄕 文学碑。

当日、近隣の別の文学碑も訪れました「これは後日記事にします」。どうやら、湖畔沿いには多くの文学碑があり、湖族の鄕の文学碑シリーズが立っているようです。全部制覇したいところですが、広い琵琶湖ですので、なかなか難しいところ。

『絹と明察』この小説は、彦根にあった『近江絹糸の労働争議』を題材にして書かれています。『金閣寺』や『宴のあと』を含め、先生は実在する出来事を取材されまして、それを元に独自の物語を書かれる小説が多々あります。『絹と明察』もその一つでしょう。

小説を読み感じましたのは、仕事に関しての細かい描写が多い点です。

練条工程で三十六本のスライバーが六本になり、六本が一本の穴の中へ吸い込まれ、粗紡工程では、運ばれてきた白い糸が、されにゆるゆると素麺のように昇ってゆき、真鍮の巻棒に巻かれて引き伸ばされ、粗紡工程で撚られてゆく糸は、銀いろの紡錘のまわりに銀の霞のように漂っている。

などなど・・・。

前半は仕事の仕組みを読者に伝えるために、細かな描写が続きます。考えてみますと、工場には多くの機械があり、それらの機械が各々で特徴的な動きをしています。

針仕事ならば文字にするのは、比較的容易です。

「男は右手の指先に縫い針を握り、穴の空いた靴下の穴を塞ぐために、不器用な手先を駆使して縫っているのだった」

まあ、このような表現である程度は読者がイメージできるでしょう。しかし、工場をイメージさせるとなると、もっと細かな描写が必要です。よって、先生には珍しく細かな描写が多いように思います。

しかし、物語は丁寧に流れていますので、すらすらと読むことができます。経営者の考えや、その経営者と近づいたり離れたりする人間模様が、まるでその場の一員となったように読むことが出来ます。

文中に、工場内の空中に舞う絹を吸い混みすぎて肺病を患うシーンがあります。

そこで、とある女は「肺病にかかるのは女の勲章」だと言って働き続けました。その回答は、その人の哲学から導いた回答ですので、十分に尊重したいと思いますが、現代ならパワハラやらで叩かれそうですね。

現代は、粗悪な労働環境は少なくなってきましたが、根掘り葉掘りとアラを探して精神的に追い込むのが風潮がありますから、どの時代も大差はないようにも感じます。人の性でしょうか。聖人ばかりなら、小説は成り立ちませんしね。

是非、一読下さいませ。

花子出版 倉岡

文豪方の残された名著を汚さぬよう精進します。