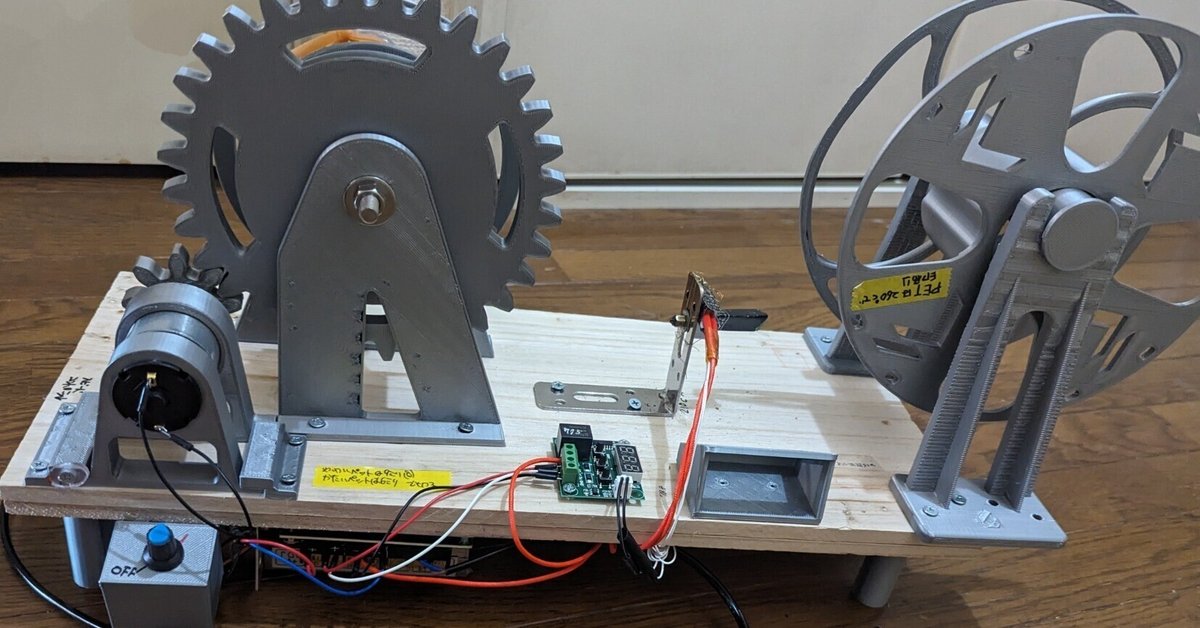

ペットボトルフィラメント製造機 V2 2024/05/17

↑こちらの記事を参考に自分でつくってみた。

「フィラメント巻い太郎 V2」

動画版↓

前回の文献を引用しつつ、改変したものを以下に記載していこうと思います。

改変した部分のリスト

個人的にいらない材料を減らした

用意する木ネジは全部百均のやつでOK

ボルトも百均で間に合うところはそれ使う

インサートナット使わない→入手めんどいのと、木ネジで十分

化粧ネジもいらない。

ペットボトルふくらませる部品なくていい(ペットボトルに水を少しだけいれてふくらませる→冷水で急速に形状を固める)

ロッカースイッチもいらない。ACケーブルにスイッチが付いたやつを代わりに使います。

デジタル温度計(任意ですが、ほぼ必須)→使わずに今回やってます。

アルミ板は買わずに、モンエナかレッドブルなどのアルミ缶を2枚重ねたやつでだいたい0.5mm厚になるのでそれを使います

ボルトなど前回割愛されていた購入品URLをふやした(アフィリエイトはブログ実績なさすぎて通してません。一番取り寄せやすいところ+やすいところのリンクを出しています)

ペットボトルカッターもっと使いやすいモデル探してきた(無料)

ペットボトルリボンをノズルから引き出す糸通しの発明

ペットボトルの厚みごとによる最適な切り出し幅を共有

材料費に関しては私の場合、1から全部用意したので1.5万くらいになりました。(ヒートガンなどの機材含む)

すべて表示

【紹介】ペットボトルフィラメント製造機の概要 ↓

参考にした動画

<重要>

PETフィラメントを印刷できる3Dプリンタかどうか、装置を作る前に確認してみてください。

免責事項:このガイドは教育目的で提供されています。記載された技術を使用して生じた怪我や損害について、いかなる責任も負いかねます。

著作権について

私自身の自作のモデルや我流の方法については、営利非営利問わず使っていただいて大丈夫です。出典を表記していただければありがたいです。

①購入品リスト

実際に私がつかったリンクを貼っておきます。TEMU2000円程度を1度に買うと送料無料で1週間くらいで中国からモノが届きます。(TEMUは安全性について賛否があるので、心配であれば別のサイトを使ってみてください。)

TEMUで初回購入に限り使える30%OFFのクーポンコードを貼っておきます。

「acs895682」

TEMUにないものはAliexpress、日本で買ったほうが良いもの(個人的判断・ヒートガンや電源など)については日本アマゾンで買っています。細かいパーツはヨドバシカメラで揃えました。

入手先がバラバラで面倒くさい場合は適宜好きなサイトをお使いください。

リンク切れしている物があれば、サムネに表記されている商品名をコピーして各サイトでパーツを検索してみてください。

配線コード 各部品を電源につなげるのに使います

12V 10A 電源 1個 ヒータとモーターの電源として使用します。

色々他に安いものが無いか確認しましたが、規格が合わないと心配なので、前回ブログと同様こちらを買いました。

使い方についてはこちらを参照 → URL

温度コントローラボード 1個 ノズルの温度を管理します。

1N5408ダイオード 1個 ※複数個セットで販売されていますが、1個のみの使用です。

ヒートブロック・ノズル・サーミスタ・ヒータ 1セット

ヒータは12V 40W

下のリンクはMK8ですがV6でも一般的に3Dプリンタで使用される12V 40Wであれば何でもOKです。

Aliexpress で購入 ←リンクはこちら

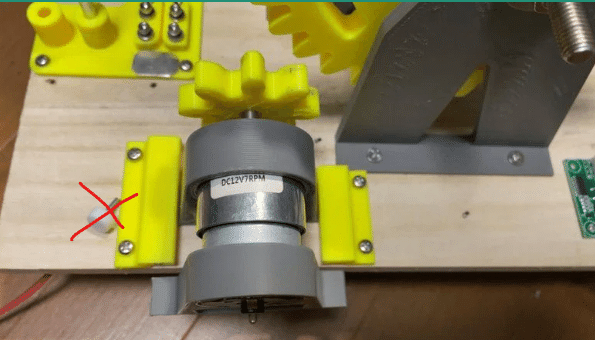

ギアモーター 「12V 7RPMのもの」 1個

フィラメントを高トルク低速で巻き取ります。12V 7RPMを選択して下さい。

スピードコントローラ 1個

ギアモータの速度をコントロールし、巻き取り速度を調整します。

608ZZベアリング 2個

ボールベアリング608ZZ ( 内径8×外径22×幅7mm ) 5個入りですが最安だったのでこちら

ヒートガン

ペットボトルをふくらませるのに使います。高出力のやつが作業効率高くていいです。ペットボトルを100~170度くらいで1分くらい炙れるものがあれば他のものでも大丈夫だと思います。

1.8mm ドリル 1本 抽出機に1.8mmの穴を開けるために使います

(地味に入手めんどかった。20mmのドリルで妥協すると詰まるので、妥協は多分ダメです。私はリューターを使って開けましたが、手でもできるようです)

↓ こちらはドライバなどにつけて使うものですが、六角軸をつけれるものがなければハンドドリルセットを購入してもおkです

ACケーブル スイッチ付き 装置のON・OFFにつかいます。

前回の記事では「速度コントローラーのOFF機能を使えば電源スイッチいらなかったのでは」とありましたが、それだとヒーターがついたままになってしまったので、電源スイッチは必要でした。

Aliexpress で購入 ←リンクはこちら

2.5mm 直径の六角レンチ フィラメント同士をくっつけるために使います。レンチに針金を巻き付け、PTFEチューブの外側につけます。これがないとPTFEチューブが熱で変形してフィラメントの接続部が太ってしまいます

デジタル温度計(任意)

温度コントローラの温度表示はダイオードを挟む関係でバグるので(正常です)、フィラメント抽出機の温度を測る機械が必要です。

センサー部分をヒートブロックに針金で巻き付けて使います。

300℃以上まで測定出来るものを使います、水槽用などは基本使えません。

Aliexpressで購入 ←リンクはこちら

L字 金具(ブラケット) 1個 ヒートブロック固定用(ステンレス推奨)

中央に長い穴が開いてるやつを買ってください。

各辺の長さは50mm~110mmの間ならなんでも使えるはずです。

前回の記事では2個使って固定していましたが、一個でOKです。

抽出機のノズルがネジになっていて外れるので、そこにワッシャーを挟んで固定します。形状

↓ 真ん中に長い穴がない金具は基本ノズルを固定できないので買わないでください。

ノズルのネジは直径5.4mm 根本が5mmx1.5ミリくらい(ねじ穴の径にノズルのネジ穴(直径確か7mm~8mmくらい。M6のワッシャーでうまいことはまりますが、M5のワッシャーを切って曲げれば使えます))

ダイソーで揃える品

木板 (装置の台として使う) 1枚(板の厚みによっては2枚買ってボンドで張り合わせて厚みをつくる)

500x150x20ぐらいの板 (私は450x20x9)の板をニ枚重ねてボンドで接着させてから使いました。18~20ミリの厚さがあるといろいろ安心

木板② (ペットボトルカッターの台として使う)

縦80mm~120mm x 横120mm~200mm x 厚み10~20mm の板

ペットボトルカッターのモデルのYoutubeを参照していただければ必要なサイズ感は伝わるかなと思います。カッターの後ろは最低でも3センチ位開いてたほうが安定します

クランプ 2個 5センチ位の板をはさめるやつ2つ

ペットボトルカッターを机に固定して使うために使います。

前回ブログではまいたろう装置にカッターが付属していましたが、土台が安定せず使いにくいのと、耐久性に難を感じたためモデルを変更。

ダイソー ボルト・ナット・ワッシャ セット 一箱で足ります

抽出機をL字ブラケットに固定する用 (M5のワッシャーをつかいました。)

タッピングビス ダイソーのやつ 一箱で足ります。

このパッケージのねじは大体M3です。3.2とかいろいろメモしてるのはネジの太さです。板の深さを見ながらちょうど良さそうなのをねじ込んでいきます

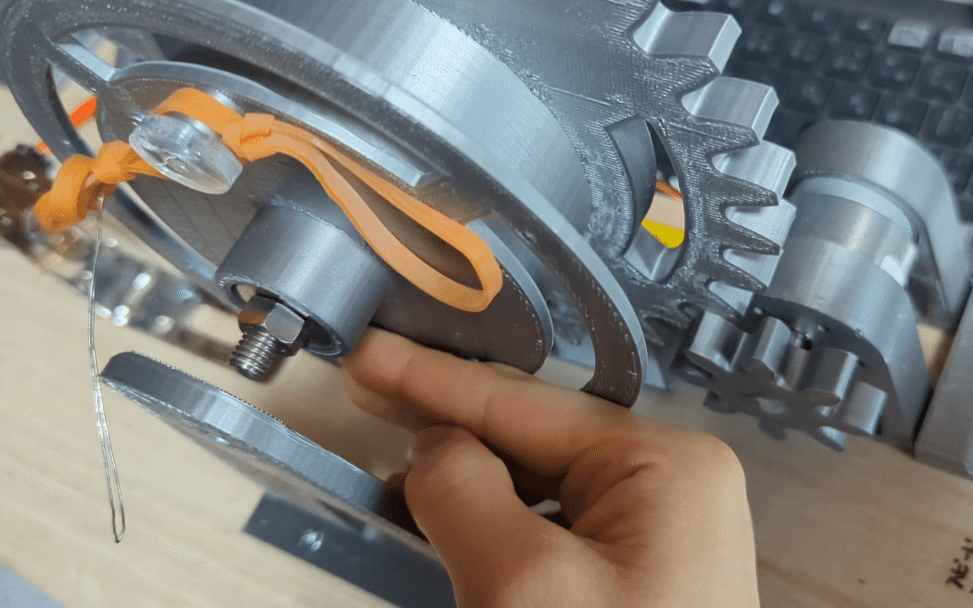

太めの輪ゴム (今回使用したのは6mm厚x折径60mmくらいのもの。折径100mmくらいあってもよかったかも。買うの面倒なら、今持ってる輪ゴムを4本くらい束にして使うのもよし。強い力で引っ張れることが重要

0.5~0.8ミリくらいの針金 30センチくらい

ダイソーにステンレス製のがあればそれを買います。

(抽出機の穴に通して糸通しの要領でペットボトルリボンを引き出すのに使います。あと、フィラメント同士をくっつけるときのバネをつくるのにも使います。私は引き出しの隅にあった結束バンドから針金を引き抜いて代用しました。フィラメントを強い力で引っ張って切れない耐久性が必要です。)

ヨドバシカメラで仕入れたもの

(長いボルトとか、個数が少ないナットなどを買う。取り寄せ品は4日~1週間くらいで発送されるイメージです)

M8 ボルト100mm1本 (やすかったので切りっぱなしボルトを選択。巻取りギアの回転に使います) https://www.yodobashi.com/product/100000001004518974/

M8 ナット 2個 https://www.yodobashi.com/ec/product/100000001006827088/index.html

M8 ワッシャ4枚 https://www.yodobashi.com/product/100000001005229776/

ペットボトルカッターに使用する アルミ棒 直径8mm x 長さ350mm以上

(これがないと長く切り続けることが難しいです) https://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003795265/index.html

ペットボトルカッターの刃の固定用に使う 6角ボルト M8×40mm

https://www.yodobashi.com/ec/product/100000001002303169/index.html

買う必要はないかもしれないが必要なもの

カッターナイフの刃 (太いヤツのほうが刃こぼれしにくく、安定して切りやすいです)

ライター(フィラメントをくっつけるために使います)

アルミ缶1~2個 100x100のアルミ板を切り出して2枚使います。切るときは太めのカッターと手袋をして、手を切らないように注意。モンエナ通常サイズだと1缶で足ります。

②STLファイルのダウンロード+組立

そのまま印刷できるよう、STLデータのみ置いています。

改変前のstepファイルは前ブログ(冒頭記載)をご参照ください。

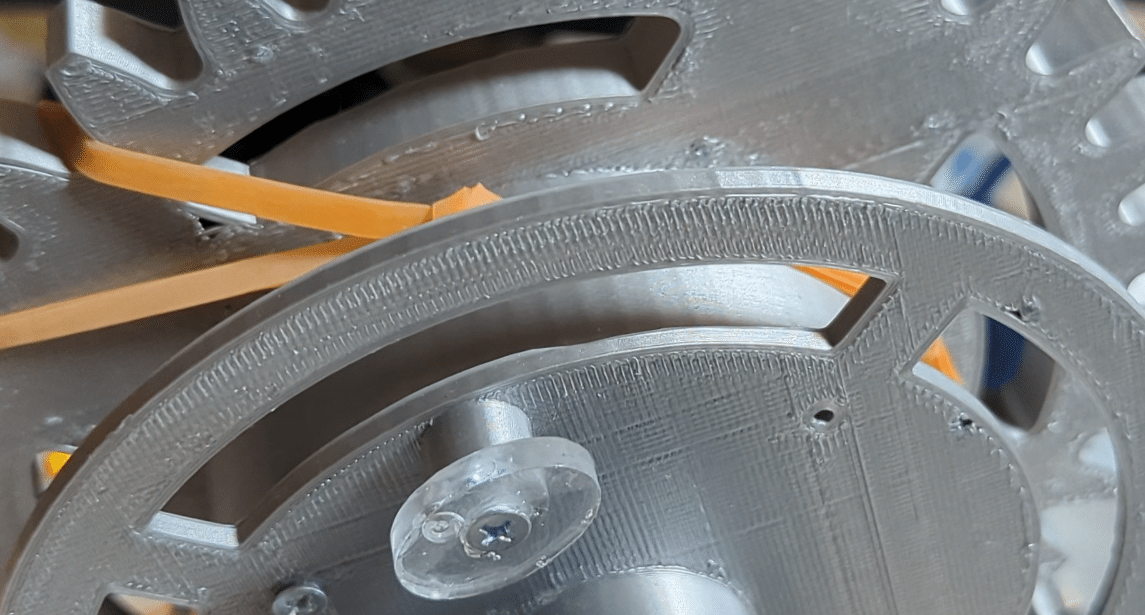

フィラメント巻取り部

インサートナットを使わなくて済むよう、ネジ穴をM3に変更したSTLです。

フィラメントを取り出すためにここを外す必要がないと判断したので、この方法でも問題ないと思われます。

材料ハンガー部

大量にペットボトルの糸を加工するには少ししっかりしたハンガーが必要だったので使用する3Dモデルを変更しました。

私はネットで拾ったモデルを印刷して使いましたが、印刷にかかるフィラメント量が多かった(250gくらい?)ので私のモデルはそんなにおすすめしません。

使いやすそうなものを探してみたので、使いたいものを使ってみてください↓

ペットボトルリボンを巻きつけておくリールは、普段の3D印刷で使い終わったのを再利用するもよし、以下のようなサイトで「spool」と検索して自分で印刷してみるもよし、です。

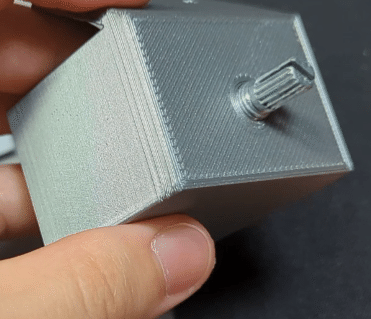

巻取りモーター マウント

ナットから出るボルトはだいたい10~15ミリ。

前回からの変更点

化粧ネジ(モーターを取り外すための部品)はなくて大丈夫です。

フィラメント1kg作りましたが、ボトル1本ごとにフィラメントが切れてしまうので、モーターを外す必要があるほどの巻取り量になりません。

私はフィラメントを出す時、歯車とは反対側のスプール(巻取り部)のボルトを外してそこから、フィラメントをまとめて取り出しています。(やや強引ですがこれが一番便利)

もっと長いフィラメントをつくれるようになったら取り出し方を検討し直すかもしれません。(ペットボトルリボンの結合に今のところ成功していません。結ぶ方法をやってみたのですが・・・誰かうまくいったらおしえてください)

(この方法でも簡単にモーターを取り出す方法)

モーターを固定するネジが4本あるのですが、3本を気持ちゆるめに締めておき、1本だけ強く締めておくと、その1本を緩めるだけでモーターを取り出せます。

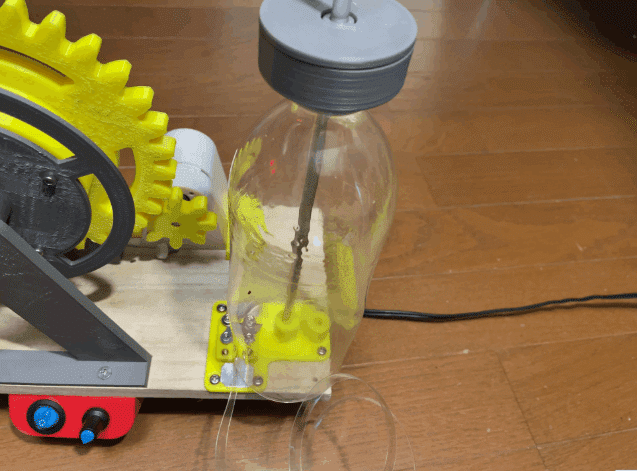

ペットボトルカッター いろいろ試した結果これが安定している

↓これを作ります。この人のYoutube説明欄にモデルのリンクあります

カッターの歯を固定するパーツの上にあるノブ(お花みたいな形状)は、ボルトナットで代用できるので印刷しなくてもいいです。

2Lのペットボトルを切るときは、ボトルの接地面が地面と平行になるよう、カッターの後ろに10ミリの板を置いて置くとよいです。

台とカッターの間に挟み込むアルミ板はアルミ缶から切り出した板をニ枚重ねて(セロハンテープで固定した)つかうので十分です。

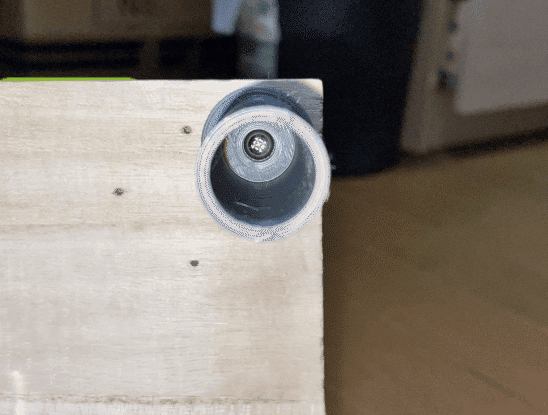

ベースの足(最低4個必要)

ベースになる木板の足です。穴の中からM3x10mmくらいのタッピングビスで固定します。

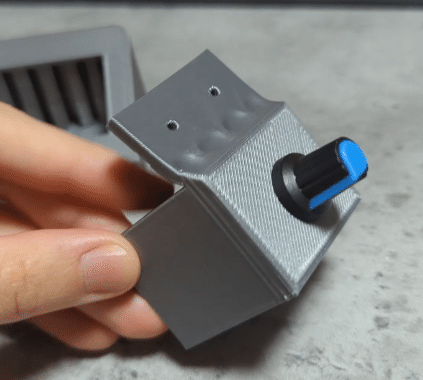

速度コントローラーの固定パーツ (自作)

スイッチの部分を後ろの穴から通してナットを締め、スイッチノブをつけると以下のようなスイッチ台がつくれます

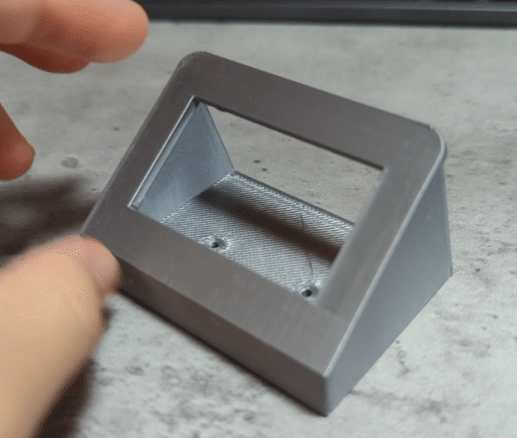

温度計固定パーツ(自作。規格があってるか自信がないので、Stepファイルも置いておきます)

見やすい角度の温度計パーツです。

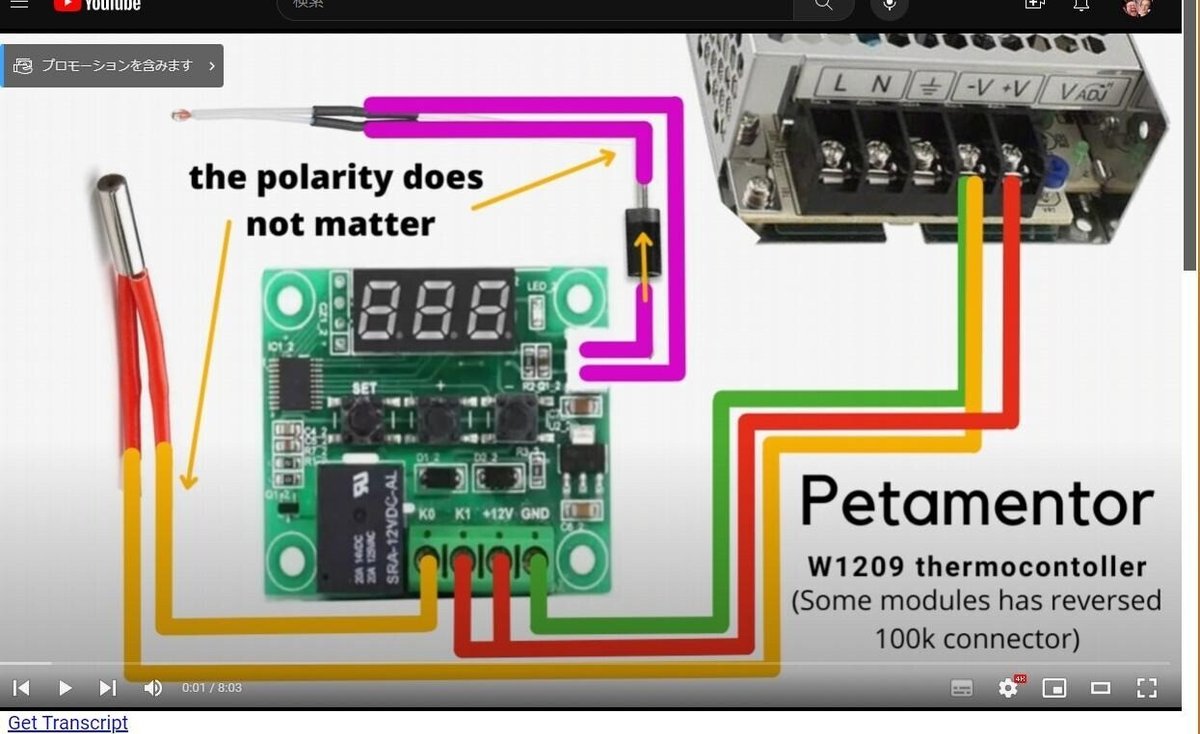

③電気部品と配線

電源は60W以上を使用してください。(120W推奨)

12V 10A 電源 使い方 参考 ↓

(ネジをゆるめて針金をはさんで締め直すだけで使えます)

ACケーブルは白やオレンジなど明るい色の方基本プラスで、青や黒などのケーブルが基本マイナス側になります。

プラスケーブルは「L」と書いてあるネジにはさみます。

マイナスケーブルはすぐ横の「N」という部分に挟んで使います。

温度コントローラ

温度コントローラーに黒いケーブル(先端に銀色の温度計っぽいのがついたやつ)が付属しますが、このパーツは先端を無視してケーブルを10センチくらい残してちょん切ってしまいます。

それを白いケーブル=サーミスタ(先端に小さいガラスみたいなのがついてるパーツ)に接続して使います。

3桁のLED表示が「LLL」になった場合は、ダイオードを反対に接続します。

ヒーターの赤い線とサーミスタ(白い線)はプラスマイナス接続方法は関係ないらしいです。

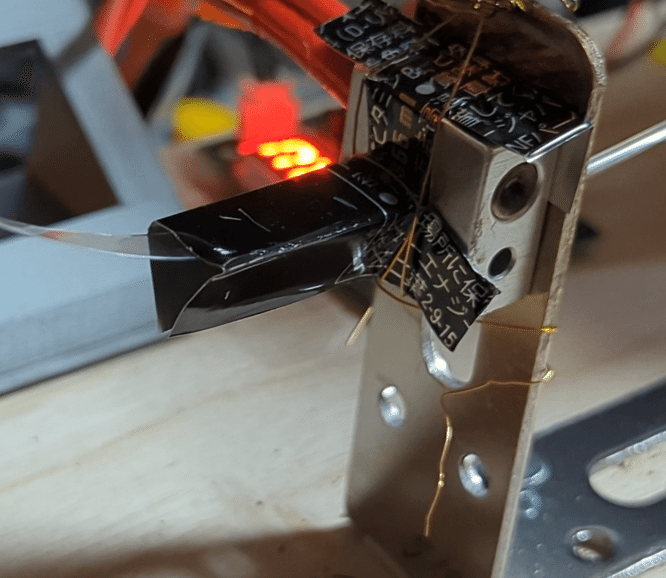

うまく動くのをテストできたらはんだ付けして固定してもよいです。

サーミスタ先端のガラス玉は抽出機の銀色の部分の側面にあるヒーターケーブルが出てる部分の下にある小さい穴に突っ込んでください。これで温度調整機がヒーターの温度を計測できます。

サーミスタの配線

モータとスピードコントローラ

出来上がったフィラメントを巻き取るモータのスピードを調整します。

あまり早く巻きすぎると急激に冷やされせっかく丸まったPETフィラメントが開いてしまい直径が変わってしまうので、ゆっくり目で!

実際に作業しながら目視確認し調整してください。

④温度コントローラの設定 (ほぼ原文ママ)

初期設定

・「SET」ボタンを「P0」と表示されるまで約5秒長押しする(設定モード)

・「+」「-」ボタンでP0~P6を切り替えることができます。

・「P0」が表示されているときに「SET」を押して「+」ボタンを押すと「C」と「H」が交互に表示されるので「H」表示にします

・再度「SET」ボタンを押します。

・「+」「-」ボタンで「P1」を表示させ「SET」を押します

・「+」「-」ボタンで「0.1」に設定し「SET」を押します。

・そのまま無操作が5秒続くと自動的に設定モードを終了し、「ー〇〇」という表示に変わります(〇〇は数字)

もし「LLL」という表示になった場合には、サーミスタの極性を変更してみてください。

<解説>

「P0」:ヒートモード「H」とコールドモード「C」を切り替えます。フィラメントの場合は温めるのでヒートモードにします。

「P1」:ヒータオンオフの閾値を決めます。

注意:電源を入れると「-〇〇℃」(氷点下)が表示されますが、正常です。 前述したように、このコントローラは通常-50℃~110℃までを制御するものですが、サーミスタの途中に入れたダイオードによって、250℃まで使える様に騙しています、その結果表示される温度は実際の温度とは異なるので注意してください。

(部品リストに「任意」で書いた温度計をつければ実際の温度は見れます)

「P1」のデフォルトは2度ですが、前述した様にダイオードで温度を騙しているのでそのままでは±20℃ぐらい温度が暴れるためフィラメント品質が安定しません。私は「0.1℃」に設定してます。それでも±5度ぐらい暴れます。

参考(その他の設定項目:P0,P1以外はデフォルトでOKです)

温度設定

今回のプロジェクトでは、1.8mmのノズルにペットボトルリボンを通し、外側を丸めることでフィラメントとして使えるようにしています。

なのでペットボトルが液状に溶ける温度では作業しません。

(溶けるほどの温度だと、引っ張って糸に成形することができません。)

※設定中にヒータが熱くなるので、燃えやすいものの近くで行わない。

火傷に注意。

温度コントローラの「SET」を押して「+」「ー」ボタンで温度を「70」に設定します。こうすると抽出機を210度程度まで温める設定になります。

(重要:この「70」というのはそれぞれの動作環境で若干変わります。渡しの場合は77.5度でちょうどいい仕上がりになりました。

実温度が195-210℃ぐらいがベストですが、出来具合を見ながら調整して下さい)

設定が「70」の場合、実際の温度は205℃程度、通常はこれでOKですが実際に使用してみて

・フィラメントが透明ではなく白く濁った感じになれば温度を「低く」。

・引き抵抗が大きくて引き出せなかったり、ノズルから出たあとに丸まったフィラメントが開いてしまう様なら温度を「高く」してみてください。

⑤ノズルの加工 (ほぼ原文ママ)

フィラメント径は1.75mmが一般的ですので、それ用にノズルを加工し穴を拡げます。特にドリルやボール盤などの工具は不要です。

真鍮なので割と簡単に加工できます。

穴径は悩みましたが、ペットボトルを引っ張りながらフィラメント化するからなのか、1.8mmのノズル径でも1.65-1.70mmぐらいのフィラメントが出てくるので1.8mmで正解だと思っています。

径が1.75mmより細い場合には、スライサーでフローを増やして対応できますが、逆に太すぎるとエクストルーダやテフロンチューブで容易に詰まってしまうので、直径は「細い方」が良さそうです。

⑥吐出部の組み立て

予熱板の作成

アルミ缶から板を切り出し、ペットボトルリボンの予熱用板を作成します。

これは実際あったほうがフィラメントが出る部分の動きが滑らかになり、ちぎれにくくなります。

速度向上、品質向上するので是非取り付けてください。

下の図面を参考に切り取って折り曲げます。

寸法は厳格ではありません大体でOKです。

A部、B部は使用するヒートブロックに現物合わせ下の写真を参考に寸法を決めてください。

予熱板と、ペットボトルリボンの入り口が合うように予熱板を曲げ、位置を調整し、アルミ板に熱がつたわるようにぴったりくっつけます。

リボンが下から入るようにすると、隙間からリボンが抜け外れてしまいます

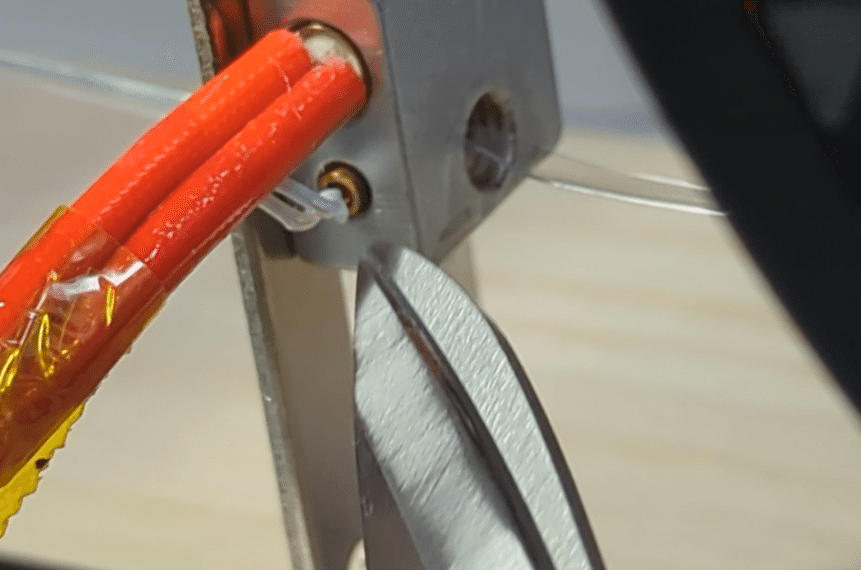

抽出機 (ノズル部) の設置

L字ブラケットに抽出機(ノズル)を取り付けます。

ノズルをひねって外し、M5~M6くらいのワッシャーをつけ、L字ブラケットに再度取り付けます。

この時、L字ブラケットとヒートブロック(銀の四角いパーツ)の間に、さっき作ったアルミ板の先端を挟み込みます。

ノズルのネジをしめるとアルミ板が固定できます。

これだけだと、アルミ板の首の部分に負担がかかるので、他の部分も針金で固定しておきます。

L字ブラケットは巻取りギアがある方に足を向けて接地すると、ひっぱり抵抗に強くなる感じがします。

M6ワッシャーだと切らなくていいかも

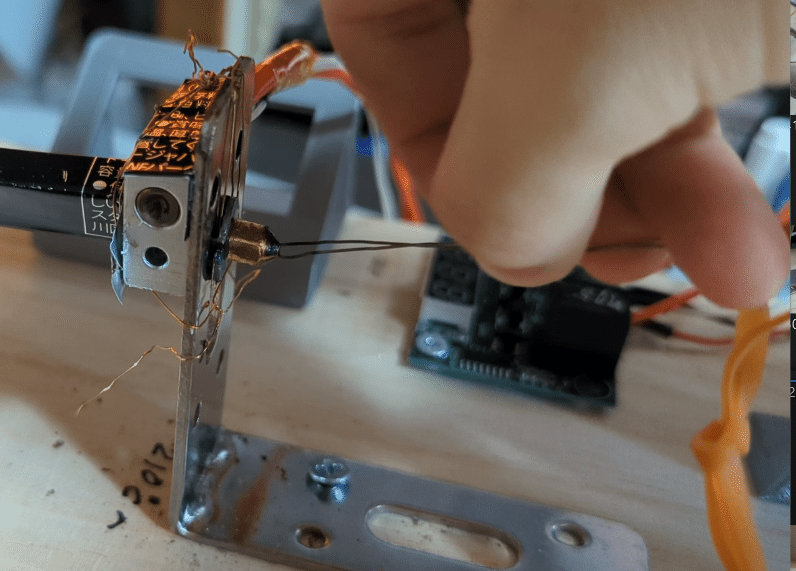

糸通しの制作

ペットボトルリボンをフィラメントに成形する際、ノズルの先にリボンを通す必要があります。しかし、熱したノズルにリボンをいれると先端が縮こまり、うまく通すことができません。

冷えたノズルの裏から細く切ったリボンを通す方法もありますが、

我流で編み出した方法が個人的に一番便利・安価だったので紹介します。

この方法はヒートブロックが熱くても使えます。

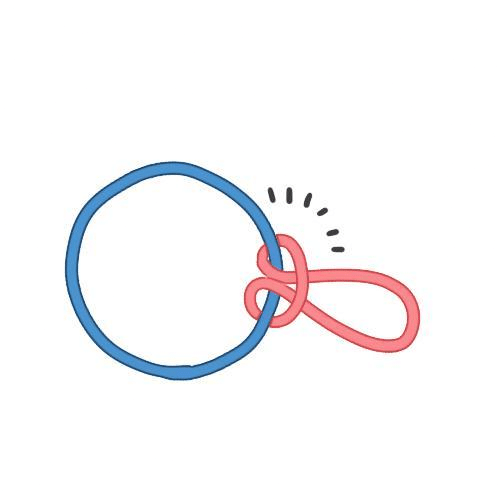

裁縫の糸通しの要領でフィラメントを引き出す方法です。

私はケーブルを束ねていたビニタイ(結束針金)から0.5mmの針金を取り出し、使用しました。

ます、針金を輪っかにして、端同士をねじって輪をつくります。

輪ゴムを針金の内側に通して、針金に結びつけます(↓の図の赤いほうが輪ゴムだと思ってください)

針金を糸通しのように細く折ります。(以下画像参照)

糸通しの使い方

先端30~60mmくらいが細くなってると、スムーズにフィラメントが出てきます。

引っ張ってもすぐ抜けないくらいの長さで折るのが重要です。

また、ノズル冷却を待たずに次のフィラメントを引っ張り出すこともできます。

その際はやけどしないよう、ペンチを2本使い、針金をノズルに入れ、リボンをセットします。

2つくらいの歯に引っ掛けると良いです。

糸通しの外し方

うまい温度で成形すると、このように手ではずす事ができます。

フィラメントが熱で溶けてしまっている場合は、ゴムを一旦歯車に引っ掛け、フィラメントを少し引っ張りながら結合部をライターで炙ればすぐ取れます。(引っ張りすぎると糸通しがフィラメント切れたときに向こうへ飛んでいくので注意)

⑦フィラメント製造手順

ペットボトルの前準備

そもそもなのですが、できれば一つのフィラメントをつくるのに使うペットボトルは1種類(同種で揃えるの)が望ましいです。

同じペットボトルという名前でも、後述するように260度で溶けるものと280度でしか溶けないものがあり、それらが混ざると印刷ミスが起きます。

そのため、一つのフィラメントをつくるには1種類のペットボトルを使いつ付けるのが理想です。(溶ける温度が同じなら、多分何種類組み合わせてもいいと思う)

また、炭酸のペットボトルは切るのにかなり抵抗がある+刃こぼれしやすい+熱で膨らませたときに破裂しやすい(ふくらみにくい)ため、材料としてはオススメしまセん。

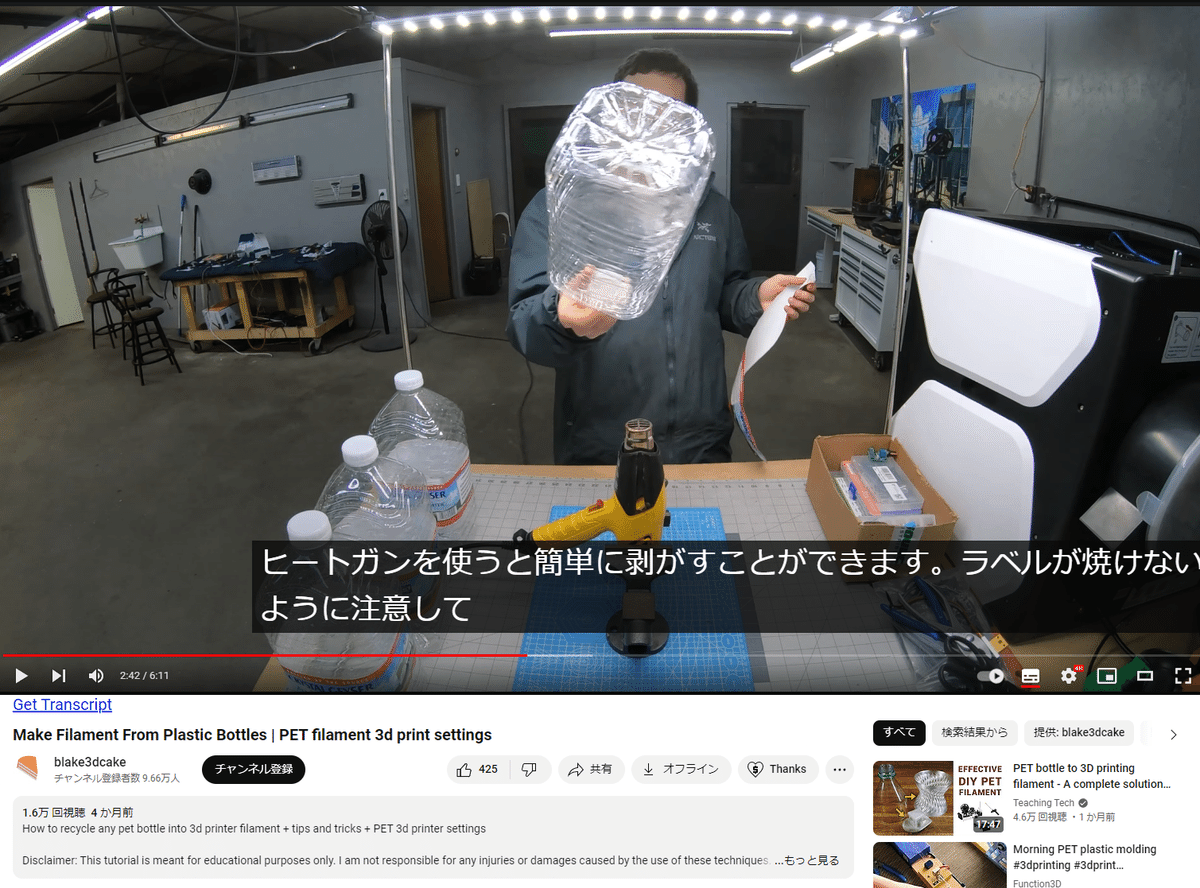

ペットボトルをふくらませる

ペットボトルにまだラベルがついている場合、ヒートガンに当てながらラベルを剥がすと、きれいに取れます

その後、ペットボトルを回しながら全体に熱を加えていきます。

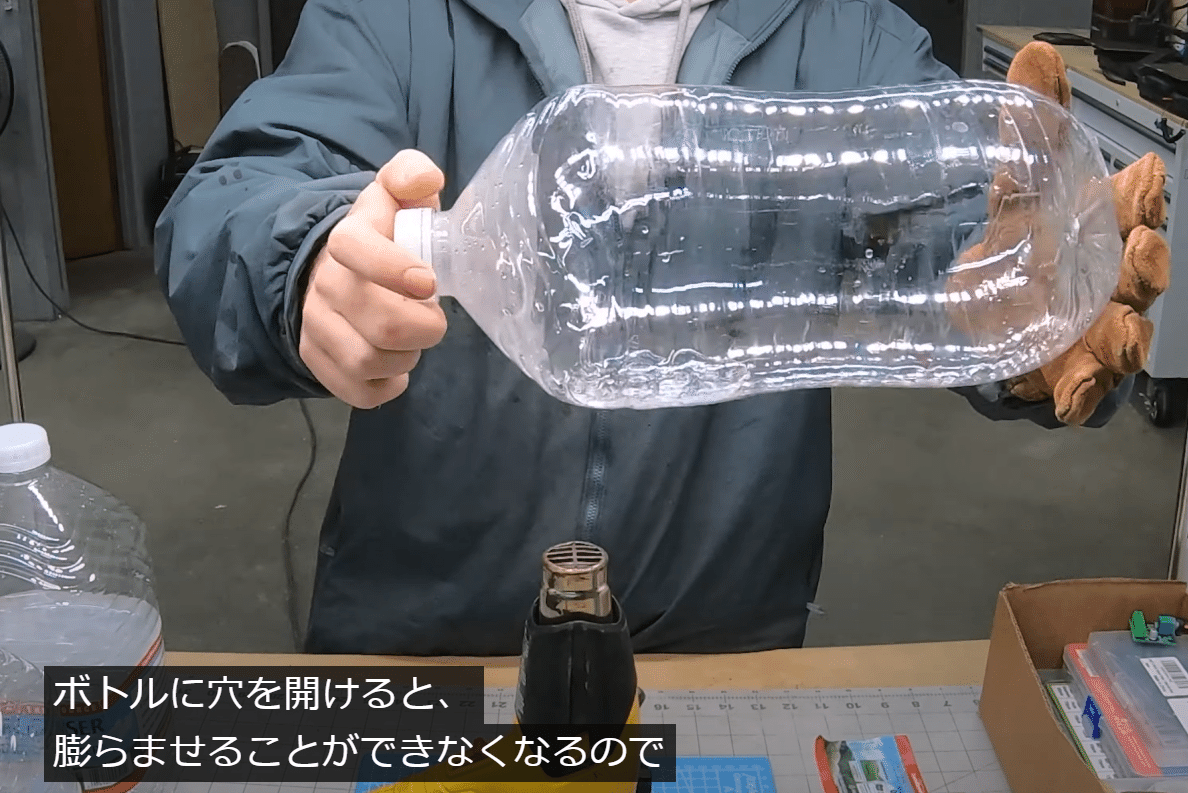

ペットボトルの中にちょっと水がついていると、水が水蒸気になっていい感じに膨らみます。

私はキャップ部分を持って素手で作業したのですが、人によっては耐熱の軍手などを使ったほうが作業しやすいかもしれません。

前回の記事では自転車の空気入れを使ってボトルを膨らませていましたが、この方法だと、空気を入れずにボトルをふくらませる事ができます。

ただ、空気入れを使わない方法では、ボトルが冷えていくときにボトルが凹んでしまいやすいので、熱で膨らんだボトルを急速に冷やす必要があります。

ボトルを急速に冷やすために、一番簡単な方法としてボトルを左右に早く振ると良いです(5~15秒位、あくまでも我流)。

5秒位ブンブンしたら左手で表面温度をやけどしない程度に触って温度を確かめます。粗熱がとれても形が保たれていれば成功です。

この時、できればキャップを少し緩めてから振ると良いです。外からの空気がペットボトルに入り、形が保たれやすくなります。

それでもだめな場合はドライヤー(冷)をつかって冷やすか、バケツに水を汲んでおいてそこにボトルをつける方法などでも代用できると思います。

※この方法は空気を加える方法よりも膨らむスピードが遅いので、効率化したい人は空気入れやエアコンプレッサーなどを使うことをおすすめします。(空気入れを使う方法は前回の記事(冒頭に記載)を参照してください。私は途中からエアブラシの先端を、穴開けたペットボトルキャップにねじ込んで空気を入れていました。キャップの内部を少し薄くするとうまくエアブラシの先端のネジが入ります)

ペットボトルのカット

↓ ボトルの厚みと、それをどれくらいの太さで切れば良いのかの表

膨らんだペットボトルの下部にカッターを入れ、切断します。太いカッターがあった方が良いです。また、手を切る危険性があるため、軍手つけるのをおすすめします。

カーブしてるところから使おうとすると、うまく切れません。

ペットボトルを切るときは、カッターの刃とペットボトルの接地面が平行になるようまっすぐ手を引いて使います。

切れたリボンを上や下に引っ張ると、短く切れてしまいます。

また、ペットボトルの上に、あまり左右にぶれないようなおもりを棒に通して乗せておくことが重要です。これがないとペットボトルが浮いてしまい、リボンが短く切れてしまいます。

オモリは手で押さえても同様の効果になりますが、作業効率が落ちるため、おすすめしません。

2Lペットボトルには確か50gくらいのおもりがちょうどよい感じです。これは個人差あると思うので適宜調整してください。

ペットボトルリボンをフィラメント化する手順

ノズルにペットボトルリボンを入れる手順は、上記の糸通しのセクションで説明したため、割愛します。

メイン電源のスイッチを入れます。

※歯車は止めておきます

ペットボトルリボンを糸通しにつけ、ノズル先端ギリギリまで引っ張っておきます。この時糸通しのゴムを歯車下から上側に通し、歯車にゴムをひっかけておきます。

ここで歯車を少し動かし、ゴムにテンションをかけておきます。

伸ばしきったゴムを100%とすると、50~60%くらいのテンションをかけます。

適正温度までヒーターがあったまったら、ゆっくり歯車を動かし、フィラメントが出てくるか確認します。

自動で出てこなければ、ゴムの部分を押したり、引っ張ったりしてフィラメント先端をにゅるりと出します。

先端だけは少し出にくくなっているので注意です。

どうあがいても固くて引っ張れない場合は0.5度くらいヒーターの温度を上げていき、抵抗を感じつつ出てくる温度を探してください。最初は少し(通常時より+1度くらい)高い温度じゃないとうまく出てこないときがあります。

ここで温度を上げすぎるとフィラメントが溶けてゴムが明日の方向に飛んでいくので注意してください。

ゴムのいいところは、テンションをかけておけば、フィラメントが適正な温度になったら自動で繰り出てくるのを待つだけでいい(場合が多い)ことです。また、歯車の噛み合うところに来ても、歯車の根本は接触しない作りになっているので大丈夫です。

フィラメントを巻き取るスピードが早すぎる場合、丸まったペットボトルリボンが開いてしまう事があります。

ここは各自。実際に手を動かしてちょうどいいスピード・温度を微調整するのが良いです。

フィラメントの溶接

先述した通り、このフィラメント制作は一本のボトルごとにフィラメントが切れてしまうので、後でフィラメントを接着する必要があります。

大まかな方法はこちらを参照↓

この動画で使っている丸い枠みたいなものはなくても大丈夫です。炙っているうちにゆるくなってあまり意味を成しません。

0.9mmの針金を直径2.5mmの六角レンチに巻き付け、少し強いコイルを作ります。(ボールペンのバネで代用してる人が多いですが、軟弱ですぐダメになるのでおすすめしません。0.5-0.9mmの針金でコイルを作るほうが耐久性もあるし溶接品質が良くなるのでおすすめです)

コイルと言っても、バネのように少し隙間があるように巻くのがおすすめです。ぎっしり巻いてしまうと、どうもPTFEチューブに熱が入るのが遅い気がします。あとはバネのようにつくると光に透かしてフィラメントがどこまで通っているか目視することができます。

※PTFEチューブ(動画に出てくる白い耐熱チューブ)の内径1.8mm、外径2.6mmを前提としています。

フィラメントの巻取り

さきほど接続したフィラメントをリール(スプール)に巻き付けます。

手動でもできますが、何十メートルと作っていくと、途中からこういうのがあると便利になります。(無料モデル)

※電動ドライバなど持っている人向け

⑧3Dプリンタで使う(ほぼ原文ママ)

ペットボトルフィラメントを使用する際の印刷条件です。

この値を参考に設定し、必要に応じて増減させてください。

・ノズル温度 250(または285度)

出力してみるとわかるのですが、どうやら特性の違う最低2種類のPETがありありそうです。

250度ですんなりキレイに出力できるPETと、吐出出来ない、すぐに詰まってしまうPETがあります。

詰まる場合、高確率でヒートクリープを起こし、ヒートブレイクの中で詰まってしまいます。そういうPETだと思ったら、思い切って285度ぐらいまで上げてみて下さい。

※240度程度では印刷できません

※また、ボーデンチューブがノズルに接しているタイプの3Dプリンタの場合、チューブが炭化する可能性がある温度なので、オールメタルホットエンドの機種推奨(必須)です。

・ベッド(印刷床)温度 70度

・フロー(吐出量/射出率) 110-120%

※使用するペットボトルの種類によって変わるので一概には言えませんが

炭酸など厚め(硬め)のものなら100%でもOK。

ミネラルウォーターや2Lウーロン茶など柔らかい物なら120%を目安に調整して下さい。

設定は各スライサーで行います。

・エクストルーダの押さえバネを強めにする

※直径が通常のフィラメントより細くなるのと、表面が滑りやすいので思いっきり強くしておいてください

これ割と重要です!

印刷設定参考動画

こちらの動画を翻訳つけて見ていたのですが、

05:43 からの一分くらいと

10:43 のあたりの設定数値が参考になりそうだったので貼っておきます。

私は印刷までテストできていないので、テスト結果は後日記述してみます。

⑩最後に

フィラメントまいたろうプロジェクトを作ってくださったtomyさんに感謝申し上げます。

ペットボトルから無限にフィラメントをつくれる様になったこと、嬉しく思います。

身近なプラスチックを自分の好きなモデルの印刷に使える、文字通りリサイクルできる喜びや、工作の楽しさがここには詰まっています。

ぜひみなさんも、作ってみてください。

ご意見などありましたらコメントしてください。

2024.05.20 by 寿司猫

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?